Claude Lefort e la vocazione umana alla democrazia

Agli inizi del secolo scorso, nella prima di una serie di conferenze che Georg Simmel dedicò a Schopenhauer, si trova una delle più accattivanti definizioni di filosofia: «Ogni filosofia si fonda su questo, che le cose sono sempre ancora qualcos’altro: il molteplice è altresì un che di unitario, il semplice un molteplice, il terreno un divino, il materiale uno spirituale, lo spirituale un materiale, il riposo un moto, il moto un riposo» (G. Simmel, Schopenhauer e Nietzsche, Ponte alle Grazie, Milano 1995). All’indomani della sua morte, avvenuta cinque anni fa, a 86 anni, la prestigiosa rivista “Esprit” ricordava il filosofo Claude Lefort come l’«artigiano» poco visibile ma tenace di quel capovolgimento intervenuto, negli anni Ottanta, nella cultura francese, col passaggio dalla lunga stagione della koiné marxista alla rivalutazione della democrazia. E in linea con la definizione simmeliana, il filosofo Lefort scopre, in effetti, che nell’economico, l’infrastruttura di ogni società secondo il marxismo, è ancora il politico ad agire, ad essere determinante, e che la democrazia, presentata tradizionalmente come il regime dove il potere appartiene al popolo o ai “molti”, è invero il potere di nessuno, non appropriabile mai da una classe, da un gruppo o da un partito, e che il richiamo insistito alla figura del popolo sovrano porta anzi con sé il germe di una possibile corruzione della democrazia stessa.

L’avventura politico-intellettuale di Lefort inizia di fatto nel 1949. Insieme con un altro militante, Cornelius Castoriadis, approdato a Parigi e in fuga dalla sua Grecia sull’orlo della guerra civile, abbandona il Partito Comunista Internazionalista, la sezione francese della Quarta Internazionale: entrambi avvertono l’esigenza di andare più a fondo dei trotskysti nella critica del regime sovietico di Stalin, che non considerano affatto una società socialista, nemmeno degenerata, e alla quale non intendono promettere lealtà anche in caso di scoppio della Terza Guerra Mondiale. Da questo distacco nascono un nuovo gruppo politico e una nuova rivista: Socialisme ou Barbarie. Ad avviare Lefort alla lettura di Marx e Trotsky e, nello stesso tempo, alla fenomenologia, sette anni prima, era stato un professore straordinario, al liceo Carnot di Parigi, che «sembrava inventare il suo pensiero mentre parlava, piuttosto che far apprendere ciò che sapeva già» e che da quel momento non avrebbe smesso di influenzarlo: Maurice Merlau-Ponty («Philosophe?», 1985, in: Claude Lefort, Scrivere, alla prova del politico, Casa editrice Il Ponte, Città di Castello). E negli anni della militanza rivoluzionaria di SoB è proprio l’ancoraggio alla fenomenologia esistenzialista e all’idea dell’uomo come aperto al mondo, soggetto intenzionale e attivo nella storia, che impedisce a Lefort di accettare la visione meccanicista di Marx, che deduce il cambiamento storico sempre dalla legge generale dello sviluppo delle forze produttive. Convinto che «non sono le condizioni, ma gli uomini che sono rivoluzionari, e in ultima analisi si tratta di sapere come essi si appropriano e trasformano la loro situazione», Lefort si appoggia alle opere giovanili di Marx contro l’oggettivismo del Capitale, per affidare il compito storico di condurre a una società senza classi e al traguardo dell’emancipazione collettiva all’azione rivoluzionaria creativa, non solo reattiva, del proletariato. Proletariato che, secondo il fondatore di SoB, non va ridotto a mera personificazione di una categoria economica (nella fattispecie, il lavoro salariato) e non va trattato «come una massa, incosciente e indifferenziata di cui si sorveglia l’evoluzione naturale» (L’expérience prolétarienne, 1952, in: Claude Lefort, Élements d’une critique de la bureaucratie, Gallimard, Paris).

La strategia del gruppo di SoB è, infatti, duplice: ripensare il progetto rivoluzionario come progetto di autogestione operaia della vita sociale, in rottura con la tradizione leninista e trotskysta dei “rivoluzionari di professione”, e condurre un’analisi critica del fenomeno burocratico dell’URSS, inteso come l’emergenza di una nuova classe dirigente, di un nuovo ceto proprietario dei mezzi di produzione e dedito allo sfruttamento del lavoro operaio, alla stregua della borghesia nei Paesi occidentali.

Allegoria della piramide sociale, da "la Presse Socialiste"

Nel giro di una decina d’anni, queste due prospettive lasciano però scettico Lefort. Da una parte, vede l’azione rivoluzionaria, orientata all’instaurazione di un nuovo potere, irrimediabilmente condannata all’esito di una gestione burocratica di questo potere, con gli annessi rapporti gerarchici cristallizzati e sclerotizzati, e, dall’altra parte, contesta all’amico Castoriadis, che interpreta la burocrazia sovietica come «capitalismo di Stato», l’utilizzo di categorie marxiste classiche, insufficienti a comprendere la realtà nuova della società sovietica, la quale, per converso, a suo avviso, si rende perspicua se esaminata come regime totalitario, cioè con la lente delle categorie politiche, non economiche. Il testo cerniera tra l’abbandono dell’esperienza della militanza rivoluzionaria e l’abbozzo di nuove vie di ricerca è, infatti, Le totalitarisme sans Staline del 1956, scritto all’indomani del “Rapporto Krusciov”, dove lo stalinismo non è visto da Lefort solo come l’espressione del culto della personalità, ma come l’avvento del partito totalitario, incarnato dal suo segretario generale, che ha concentrato in sé tutti i poteri, si è identificato con lo Stato e ha subordinato a sé tutte le attività sociali. Il filosofo anticipa così la futura critica del totalitarismo come società organica e fusa, che abolisce ogni differenza interna nel corpo compatto di uno Stato onnipotente e onnisciente. Due anni dopo, nel 1958, Lefort lascia SoB e, nel volgere di dieci anni, ogni forma di attività politica. Cadute le illusioni della rivoluzione e del materialismo storico, il filosofo francese sarà tuttavia animato da un’istanza libertaria che lo porterà a parlare del movimento del ’68 come di una rivolta riuscita, proprio perché gli studenti non si organizzano in un “partito” diretto alla conquista del potere.

Lungo l’arco degli anni Sessanta, Claude Lefort, intanto, collauda un nuovo approccio nello studio scientifico della società, del suo differenziarsi in diversi tipi e della storicità, esplicitamente critico verso gli approcci prevalenti del tempo (marxista e strutturalista), che gli consentono di mettere a punto, per gli anni successivi, una delle teorie più originali della modernità e della democrazia, costantemente confrontata con quel regime che, ai suoi occhi, se ne prefigge intenzionalmente la distruzione: il totalitarismo, descritto come «il fatto più rilevante del nostro tempo».

Il potere della nomenklatura, il controllo sulla manifestazione del pensiero e delle opinioni, il Terrore, le epurazioni dei regimi comunisti si rivelano, infatti, l’espressione di fenomeni di dominio che non si spiegano più in termini di dominio di classe, di sfruttamento economico, in società che avevano per giunta abolito la proprietà privata dei mezzi di produzione. Come spiegarli allora? Più in generale, come sviluppare un pensiero capace di cogliere la realtà sociale nell’atto di istituire la sua unità e, allo stesso tempo, la sua divisione interna? E, per questa via, come ridefinire il politico, non più, alla stregua del marxismo, come epifenomeno della struttura economica, né, alla stregua della sociologia funzionalista, come sotto-sistema della società, bensì come istituzione del sociale, come messa in forma, messa in scena della società?

La risposta a questi quesiti, poggiata sulla convinzione dell’irriducibilità e originarietà della dimensione politica, comporterà per Lefort un passaggio preciso negli interessi e nei riferimenti classici: il passaggio da Marx a Machiavelli. È dal 1956, d’altronde, che Lefort sta lavorando alla sua tesi di dottorato sul pensatore fiorentino, che avrà termine solo nel 1972, con un volume corposo di circa ottocento pagine (Le travail de l’oeuvre Machiavel, Gallimard 1972)! Due sono gli apporti fondamentali che la lettura di Machiavelli fornisce alla “svolta” di Lefort. Il primo consiste nella scoperta della divisione sociale come un elemento non accidentale e contingente ma strutturale, ancor di più, costitutivo del sociale e del rapporto politico. Come scrive nel Principe, secondo Machiavelli, si oppongono nella società due «umori»: da un lato, il desiderio dei Grandi di dominare e opprimere, dall’altro, il desiderio del popolo di non essere oppresso. Il potere è chiamato a tenere insieme la società, regolando a titolo di “terzo” questo conflitto senza pretendere di eliminarlo, ma rendendolo vitale e produttivo e vigilando sulle sue possibili degenerazioni. È chiario per Lefort, ora, che Marx ha avuto il merito di essere stato un pensatore del conflitto, ma anche il torto di essere stato anche un pensatore del superamento del conflitto, concepito, in ultima analisi, come “irrazionale” e non come essenziale alla dinamica storica e sociale. Non si dà unità della società attraverso l’eliminazione della divisione, ma solo come co-appartenenza degli uni e degli altri ad uno spazio sociale comune. Il secondo apporto consiste, appunto, nel far intendere che la società si concepisce come unificata attraverso una rappresentazione simbolica, un’immagine strutturata di se stessa, di cui è depositario un terzo, ovvero il luogo del potere. È qui, tra le pagine dei Discorsi su la prima Deca di Tito Livio e del Principe, che Lefort trova l’inaspettata conferma dell’ipotesi che il processo istituente di una società è eminentemente politico, ipotesi verso la quale lo aveva indirizzato la percezione dell’inadeguatezza delle categorie marxiste.

Questa concezione del potere come istanza simbolica, come schema ordinatore della società, diventa, da questo momento in poi, il concetto guida della filosofia politica e delle indagini lefortiane, che, dalla fine degli anni Settanta, si concentrano sull’opposizione cruciale tra “democrazia” e “totalitarismo”, in sostituzione di quella tra capitalismo e socialismo, tenendo di mira proprio quel luogo del potere in cui si riflettono i principi della messa in ordine e della coesistenza di ogni società umana. Tuttavia, mentre, nello stesso periodo, ad esempio, Michel Foucault, con l’Archeologia del sapere, o il suo vecchio compagno di lotta, Cornelius Castoriadis, con L’istituzione immaginaria della società, si sforzano di delucidare, fissare o assestare provvisoriamente metodo, concetti e teorie generali utilizzati, Lefort non avvertirà mai questo bisogno e applicherà in medias res le sue nozioni derivate dall’insegnamento machiavelliano, costringendo il lettore a coglierne il senso nel momento stesso in cui sono messi alla prova, nella sterminata produzione di saggi dedicati alla Rivoluzione francese, alla questione dei diritti umani, a Tocqueville, Michelet, Quinet, Orwell, Solženicyn, Arendt e tanti altri nonché negli interventi sugli eventi politici più eclatanti dei due “blocchi”.

Convinto del fatto che la verità di una forma di società non emerge dall’analisi empirica di quella società, ma dal confronto con altri tipi di società e di potere, Lefort fa emergere i princìpi caratteristici dello spazio simbolico della società democratica, il cui avvento fa risalire agli inizi del XIX secolo, osservandolo “dall’esterno”, cioè comparandolo con il regime monarchico che l’ha preceduto e con i totalitarismi che ne costituiranno in seguito il ribaltamento. Sulla scorta della lettura di Kantorowicz, Lefort rileva che, nella società monarchica, il principio stesso del sapere e della legge sono incorporati nel potere, che, a sua volta, è incorporato nella persona, nel corpo del principe, allo stesso tempo al di sopra e sotto la legge e mediatore tra un ordine trascendente, divino, e l’ordine umano. Con la democrazia, invece, sapere e diritto si pongono al di sopra del potere, che si disincorpora, resta vuoto, non coincide con le persone che ne sono investite, considerato che questa investitura è temporanea e l’esercizio del potere è sottoposto ad una procedura di rimessa in gioco periodica. E per questo risulta non localizzabile, non rappresentabile. Mentre nell’Antico Regime il luogo del potere è “pieno”, perché il re non occupa incidentalmente o temporaneamente il potere, la posizione del potere è attaccata alla sua persona, al suo corpo visibile che rinviava ad un ordine invisibile, per la prima volta nella storia, ora, con la democrazia, il luogo del potere si presenta come luogo vuoto. La società democratica si istituisce come società senza corpo e il popolo sovrano in verità non rinvia ad alcuna figura determinata, né si definisce in riferimento a un dover-essere della comunità, a una “società buona”.

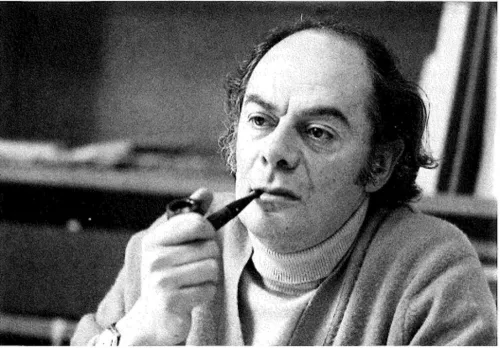

Claude Lefort

In un saggio del 1983, intitolato La questione della democrazia, in cui enuncia più nettamente e organicamente che altrove la sue tesi controcorrente su quello che viene presentato tradizionalmente come il governo del popolo, Claude Lefort parla della democrazia come «regime dell’indeterminazione», che «si istituisce e si mantiene nella dissoluzione dei punti di riferimento certi, inaugurando una storia in cui gli uomini sperimentano un’indeterminazione ultima – per quanto riguarda il fondamento della relazione dell’uno con l’altro – a ogni livello della vita sociale» (Saggi sul politico XIX-XX secolo, Il Ponte, Città del Castello). Quindi, la democrazia non è tanto il potere legittimo del popolo, quanto la legittimità del dibattito su ciò che è legittimo e illegittimo, senza garante e senza fine, senza che qualcuno possa ergersi a giudice supremo in questo dibattito, nemmeno la maggioranza. E in un regime nel quale la legittimità è sempre imperfetta, l’incertezza permanente, il conflitto sul punto di esasperarsi, la tentazione di riempire quel vuoto con un corpo sociale organico, senza divisioni, trasparente a se stesso, incarnato, è sempre dietro l’angolo, oltre ad essere stata la strada battuta dai totalitarismi nel secolo scorso.

La caratteristica di questi regimi, che non a caso ha sedotto anche filosofi e intellettuali di grande spessore, è stata quella di impossessarsi del richiamo democratico alla volontà del popolo, ma per farne non più un focolaio simbolico, indefinito di identità, ma un focolaio reale. Alla figura indeterminata del cittadino si sostituisce quella del proletario o dell’ariano. La rappresentazione simbolica del popolo è rimpiazzata dal fantasma del popolo-Uno. Nei regimi comunisti dell’Est Europa che Lefort studia e monitora per anni fino al loro decomporsi, si scopre una catena logica di rappresentazioni: «Identificazione del popolo col proletariato, del proletariato con il partito, del partito con la direzione, della direzione con l’Egocrate, per riprendere il termine di Solženicyn. A ogni livello, un organo è contemporaneamente il tutto e la parte staccata che fa il tutto, che lo istituisce» (L’image du corps et le totalitarisme, 1979, in: Claude Lefort, L’invention démocratique. Les limites de la nomination totalitarie, Fayard, Parigi 1981). Una catena implacabile e necessaria, perché solo in apparenza si può eliminare la divisione sociale. Infatti, per imporre la finzione del popolo-Uno occorre la mediazione di un potere che paradossalmente si deve separare dalla società quanto più cerca di modellarla dall’esterno, di uniformarla: un potere che deve, quindi, al contempo negare con la propaganda questa divisione e presentarsi come la testa di un corpo sociale omogeneo, sicché Stalin avrebbe potuto dire non «lo Stato sono io!», ma «la Società sono io!».

Interpretato sullo sfondo delle ambiguità della democrazia, il totalitarismo di Lefort non è allora il totalitarismo che Raymond Aron aveva investigato in un celebre corso alla Sorbona nel 1957-’58 e descritto come il regime del partito unico monopolistico alternativo al regime costituzionale pluralista delle democrazie liberali occidentali (Démocratie et totalitarisme, Gallimard 1965). Il totalitarismo di Lefort è il regime dove il partito non solo è unico, bensì è dappertutto, diventa consustanziale alla società, teso com’è nel progetto inevitabilmente mortifero di negare la pluralità, di non riconoscere il conflitto e quella separazione di diritto, sapere e potere, che costituiscono i principi generatori della democrazia moderna. E, d’altra parte, i diritti umani – sempre più al centro dell’attenzione di Lefort a partire dagli anni Ottanta – sono indispensabili alla messa in forma della società democratica, alla vita stessa dello spazio pubblico democratico, così come, per converso, l’abolizione di tali diritti e il terrore, con la contropartita di una “servitù volontaria”, sono indissociabili dall’edificazione di un potere totalitario, come aveva intuito peraltro Hannah Arendt. Senza libertà (individuali) non ci può essere alcun dibattito, non ci può essere quella discussione interminabile sul giusto e l’ingiusto che lascia sempre aperto e indeterminato l’avvenire in una democrazia.

Ma qual è il fondamento di questa libertà, dei diritti umani? Claude Lefort non si sottrae a una questione decisiva, che, a margine di un Colloquio internazionale a Ginevra, nell’ottobre del 1989, con Bronislaw Baczko, Salvatore Veca, Robert Roth e Giovanni Busino, egli riformula come la necessità di uscire dal dilemma tra naturalismo e storicismo: «Bisogna dire che i diritti dell’uomo significano che gli uomini sono nati da quando è apparsa l’umanità, o che questi diritti sono un’invenzione del XVIII secolo? Nel momento in cui degli uomini affermano collettivamente, politicamente dunque, la libertà, i diritti che devono essere garantiti a tutti gli uomini, c’è proprio in questo momento una specie di rivelazione dell’umanità a se stessa» (La liberté à l’ère du relativisme, 1989, in: Claude Lefort, Le temps présent. Écrits 1945-2005, Éditions Belin 2007). Lefort non ha dubbi che, se da un lato, le libertà non sono una proprietà della natura umana, ma sono emersi in un’epoca definita, in una cultura definita, in una forma sociale definita, la democrazia appunto, nondimeno le libertà individuali e i diritti umani non possono essere trattati come qualcosa di contingente. Anzi, per una sorta di movimento retroattivo del vero di bergsoniana memoria, essi sono apparsi per rivelare agli uomini il significato profondo di ciò che sono, della loro condizione. Riprendendo un termine utilizzato da Aron nel suo corso, Lefort allora può spingersi a dire che, in quanto avvento del luogo del potere come luogo vuoto, di cui nessuno si può appropriare e dove chiunque è indotto a volere il potere di parlare, ascoltare, discutere, la democrazia è probabilmente «conforme alla vocazione umana». E forse non è un caso che questo originale e indiscusso maître à penser del Novecento abbia pronunciato una tesi filosoficamente così impegnativa nell’anno in cui la parte orientale della popolazione europea, dopo quasi mezzo secolo, si liberava dall’impostura del totalitarismo e prendeva coscienza della sua vocazione: la libertà e la democrazia.