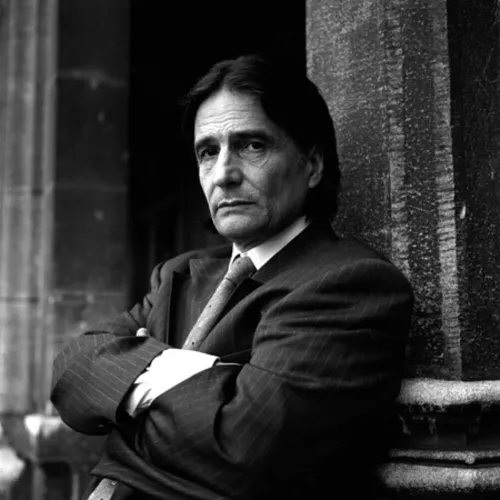

Parigi. Jean-Pierre Léaud

comparsi i filosofi (o presunti tali) in salsa Glucksmann o in salsa Bernard-Henri Lévy a seconda delle preferenze del salotto o del più modesto tinello, i grandi assenti delle elezioni francesi paiono essere proprio i pensatori e gli artisti. Il rapporto tra le élite culturali e il paese si è rarefatto, in buona parte ha cambiato forma e preso direzioni inedite. Prima che in una piazza, è così necessario entrare in un cinema e fare caso ad alcuni personaggi negletti e secondari. Ad esempio quelli interpretati negli ultimi anni da Jean-Pierre Léaud che ha saputo trasformare una dichiarazione pubblica di rivolta in un discorso intimo, e il buio di questi tempi in quello di una sala cinematografica.

Dopo avergli donato il personaggio di Antoine Doinel e un posto di rilievo assoluto nella storia del cinema, Francois Truffaut muore nell’inverno del 1984 abbandonando quello che resterà per sempre il suo figlioccio e alter ego sullo schermo. François Truffaut sta ormai morendo e Jean-Pierre Léaud vaga inconsolabile e disperato lungo boulevard Raspail: così lo incontriamo per l’ultima volta in François Truffaut, (Lindau, Torino 2003) la biografia di Antoine de Baecque e Serge Toubiana. Gli anni Ottanta si stanno mostrando in tutto il loro orrido cinismo e Léaud, da sempre inquieto, attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita. Uomo impegnato in battaglie pubbliche, radicale e militante più emotivo che politico, mostra sul proprio volto i primi segni di una vita difficile e irrisolta. Le lunghe occhiaie che tagliano il suo viso sono il segno più evidente di un tempo che si fa ogni giorno più feroce, che obbliga una generazione ad una disillusione sofferta e tragica.

È ancora un ragazzino quando esordisce nel 1959 da protagonista ne I quattrocento colpi (il suo vero esordio è dell’anno prima in La Tour, prends garde!, un cappa e spada con Jean Marais), il successo è straordinario, l’inizio di una carriera che lo vedrà lavorare con i più grandi registi, da Jean-Luc Godard a Bernardo Bertolucci fino agli ultimi lavori con Bertrand Bonello, Aki Kaurismäki e Tsai Ming-liang. Ma è probabilmente nel terzo episodio della saga di Antoine Doinel, Baci rubati, che Jean-Pierre Léaud aderisce ad un’epoca, ad una generazione, ad un tempo tanto illusorio quanto oggi terribilmente perduto. Il film è del 1968 ed è una storia d’amore: nulla di politico, tutto di politico. Baci rubati è stato in grado di intercettare il brodo del maggio francese più di ogni altra opera, più ancora deLa gaia scienza di Godard, dello stesso anno e sempre con Jean-Pierre Léaud, che apre il periodo fortemente militante del regista svizzero, ma che ad oggi ha il sapore un po’ stantio e didascalico dell’ideologia, di una militanza più per obbligo che per un necessario sentimento.

Antoine Doinel trasforma Jean-Pierre Léaud nel corpo di una generazione e più ancora di un modo d’intendere la vita, fuori da ogni schema istituzionale, anarchico perché pulsionale, emotivo e contraddittorio. Il potere prima ancora che rifiutato, non è percepito: Doinel è in preda a pulsioni amorose che lo guidano verso un unico desiderio, totale e assoluto, la felicità, la gioia del cuore. La teatralità della recitazione di Jean-Pierre Léaud evidenzia fortemente una tensione emotiva che attraversa anche i gesti più quotidiani, come spalmare della marmellata sulle fette biscottate o soffiarsi il naso. Come un bambino, quest’uomo splendidamente immaturo si fa portatore di un messaggio radicale, di una vera e propria rivelazione.

Una maturità costruita su riflessi condizionati e una nostalgia priva di fantasia è impensabile per Jean-Pierre Léaud che rifiuta il conformismo imperante e patetico. Il suo corpo invecchia, si gonfia, ma i suoi capelli rimango gli stessi, lunghi e ondulati, come un vezzo tragico e giocoso. I suoi occhi infine si trasformano in abissi neri colmi d’infinita disperazione.

Antoine Doinel non si è più rivisto dalla morte di François Truffaut, ma il suo corpo ricompare ogni tanto in piccole parti, quasi frammenti di memoria. Sotto forma di disoccupato, pornografo, bohèmien, Léaud preferisce rappresentare quanto ci sia di più disprezzabile oggi. Addirittura nell’ultimo film di Aki Kaurismäki, Miracolo a Le Havre, indossa i panni di un delatore. Jean-Pierre Léaud impersona personaggi tanto detestabili con una purezza artistica che gli permette di mostrare il decadimento di una società che ha preferito una tragedia ridicola ad una rivoluzione libertaria.

Aki Kaurismäki chiude Miracolo a Le Havre come una favola dolce, ma è solo apparenza. La tragedia è già agli atti: un commissario di polizia che concerta un lieto fine così come la disincantata rassegnazione di Marcel Marx, fragile e poetico lustrascarpe, sono il segno di una speranza impossibile e ormai ridotta a vestire qualche piccola storia personale. Jean-Pierre Léaud appare fugacemente, testimone di un tempo perduto che si è fatto carico di una rivelazione che ora, pirandellianamente prende la forma terribile di una delazione. Jean-Pierre Léaud riserva per sé la maschera più meschina e restituisce una storia sopportabile e accettabile anche per chi non ha ancora chiuso gli occhi davanti alla durezza del mondo.