Ritornando su Leone Ginzburg / Il cortese mestatore dello spirito

A rileggerne il denso ritratto che ne fece Norberto Bobbio, nell’introduzione ai suoi «Scritti», provvidenzialmente raccolti dalla casa editrice Einaudi una prima volta nel 1964 e ristampati nel 2000, quasi sorge un po’ di reverenziale timore. Così lo definisce il filosofo e politologo torinese, in pagine dense di affettuosi ricordi: «tra i compagni, Ginzburg godeva di particolare prestigio non solo culturale ma anche morale. La sua sicurezza era frutto non soltanto di una cultura più ampia e più solida, più agguerrita di fronte alle tentazioni della buona figura a buon mercato, ma anche di una consapevolezza del proprio compito, già pienamente conquistata nell’età dei conflitti, delle lacerazioni, dei cedimenti». Seguono poi, per parte del medesimo Bobbio, altre considerazioni. Tante per la verità, in sé assai poco proclivi al malinconico e struggente memento al quale a volte ci si abbandona ripensando agli anni della gioventù; semmai – piuttosto – molto orientate a ricostruire l’humus morale e civile in cui maturò una generazione senza padri ma che avrebbe avuto figli e nipoti, ossia quella dell’antifascismo torinese. Di quest’ultimo, peraltro, Leone Ginzburg, «fanciullo di precocità eccezionale», come ebbe affettuosamente ad elogiarlo Alessandro Galante Garrone, fu esponente di primo piano, calamitando nella sua giovane figura, sospesa tra un freddo rigore interiore e uno spontaneo nonché caloroso affetto, lo spirito di un gruppo di coetanei che avevano condiviso le aule delle regie scuole, a partire dal Liceo D’Azeglio prima di finire, in non pochi casi, nelle celle delle patrie galere.

Queste ultime furono per Ginzburg fatali quando, nei mesi della tragica occupazione tedesca di Roma, vi fu di nuovo trattenuto, dopo una prima “villeggiatura” offertagli dal regime fascista tra il 1934 e il 1936. Leone visse per soli trentacinque primavere, dal 1909, anno in cui nacque ad Odessa per poi trasferirsi quasi subito in Italia, fino ai primi giorni del febbraio del 1944, quando perì a seguito delle efferate torture alle quali i criminali nazifascisti lo avevano sottoposto nel carcere di Regina Coeli, dove era detenuto già dal novembre dell’anno precedente, arrestato insieme ad altri collaboratori e dipendenti della sede romana della casa editrice Einaudi. E l’Einaudi fu, insieme alle sezioni A e B del D’Azeglio, l’altra fucina di un'intellettualità giovane, a tratti imberbe – altrimenti poi conosciuta come la «confraternita» – che dovette fare i conti da sé, quindi in piena, giovanile solitudine, con quel fascismo gobettianamente inteso come «autobiografia della nazione». Tralasciamo le polemiche storiografiche e pubblicistiche sull'aderenza euristica ed ermeneutica di questa definizione alla più generale interpretazione del Ventennio, come dei suoi lunghi cascami, e soffermiamoci piuttosto sul tracciato gobettiano e sui suoi echi in chi seguì l'organizzatore di cultura dopo la prematura morte.

Ginzburg, infatti, è tra quanti vedono nel fascismo non un male transitorio, non un regime impostosi con la sola forza bensì, per più aspetti, l'album di famiglia, laddove il tracollo morale e civile delle élite liberali, che aveva aperto la porta alle camicie nere, si coniuga al cinismo, all’autoindulgenza, alla mancanza di autonomia di una parte delle classi subalterne, precipitosamente scagliate dalla Grande Guerra sull’agone della storia e ivi immediatamente accasermate nelle logiche del mussolinismo. Una sinuosa spirale nazionalizzante, per una collettività nel suo complesso incapace di pensarsi come soggetto indipendente, quindi all'eterna ricerca di un padre putativo, severo così come autoritario ma senz'altro rassicurante. In buona sostanza, di un capo al quale rinnovare la propria domanda di sicurezza di contro ad una fedeltà tanto cieca quanto opportunista, quindi senza moralità alcuna. In questa tumultuosa congerie Ginzburg, per la parte che gli fu propria, recuperò e portò a sé per l’appunto lo spirito di Piero Gobetti, espressione di quel «prodigioso giovinetto», come ebbe a definirlo, ancora una volta, Bobbio, che aveva appena avuto il tempo di muovere i suoi primi passi per poi essere da quasi subito stroncato dai manganelli fascisti. Più che un metodo di lavoro si trattava di una naturale disposizione ad un'attività culturale intesa come totalità nella propria esistenza. Poiché sia in Gobetti che in Ginzburg la politica culturale generava anche e soprattutto una cultura della politica.

Dal confrontarsi con il novero dei quesiti, molto spesso radicali e come tali ineludibili, che nascevano dall’interrogazione intellettuale, germinava quindi il riscontro che nessuna attività culturale potesse prescindere dalla sua dimensione pubblica e, pertanto, ineluttabilmente politica. Si trattava di una drammatica rivendicazione di etica pubblica, che il fascismo aveva invece compiaciutamente stroncato. In questo, partendo dalla lezione del maestro di una generazione di “dazeglini”, il crociano Augusto Monti, i medesimi si differenziavano poi dal filosofo partenopeo traducendone l’idealismo filosofico in idealità dell’azione politica. Generosa quest’ultima, come generoso fu il sacrificio di molti di loro. Un altro uomo, in quel decennio fatale di transizione, gli anni Trenta, quando si trapassò dall’antifascismo aventiniano a quello dei campi di battaglia, di cui la guerra di Spagna fu punto di partenza e di arrivo, si stava adoperando a dare forma a una nuova concezione della politica. Si trattava di Antonio Gramsci, anch’egli torinese di acquisizione, che dal carcere, attraverso quelli che poi sarebbero stati conosciuti universalmente come i suoi «Quaderni», formulava ipotesi strategiche sulla natura dell’«egemonia» culturale da costruire e sull’occorrenza di «guerre di movimento» necessitanti per contrastare l’epocalità dei fascismi. Sette anni distanziano la morte del cagliaritano da quella dell’odessita. In quei sette anni un'intera epoca tramontò non meno di quanto una nuova coscienza andasse maturando. Al tributo dei singoli sarebbe subentrato il «sangue d’Europa». Da lì parte la nostra storia di cittadinanza repubblicana e costituzionale, che è fatta di continuità così come di rotture. Fertili le seconde nella misura in cui sono i solchi nel vivo corpo delle prime. Leone Ginzburg ci racconta anche di questo, figura di crocevia, soggetto di raccordo in una libera Europa che andava configurandosi di contro al «nuovo ordine europeo» di matrice razzista e nazionalista degli Hitler e dei Mussolini.

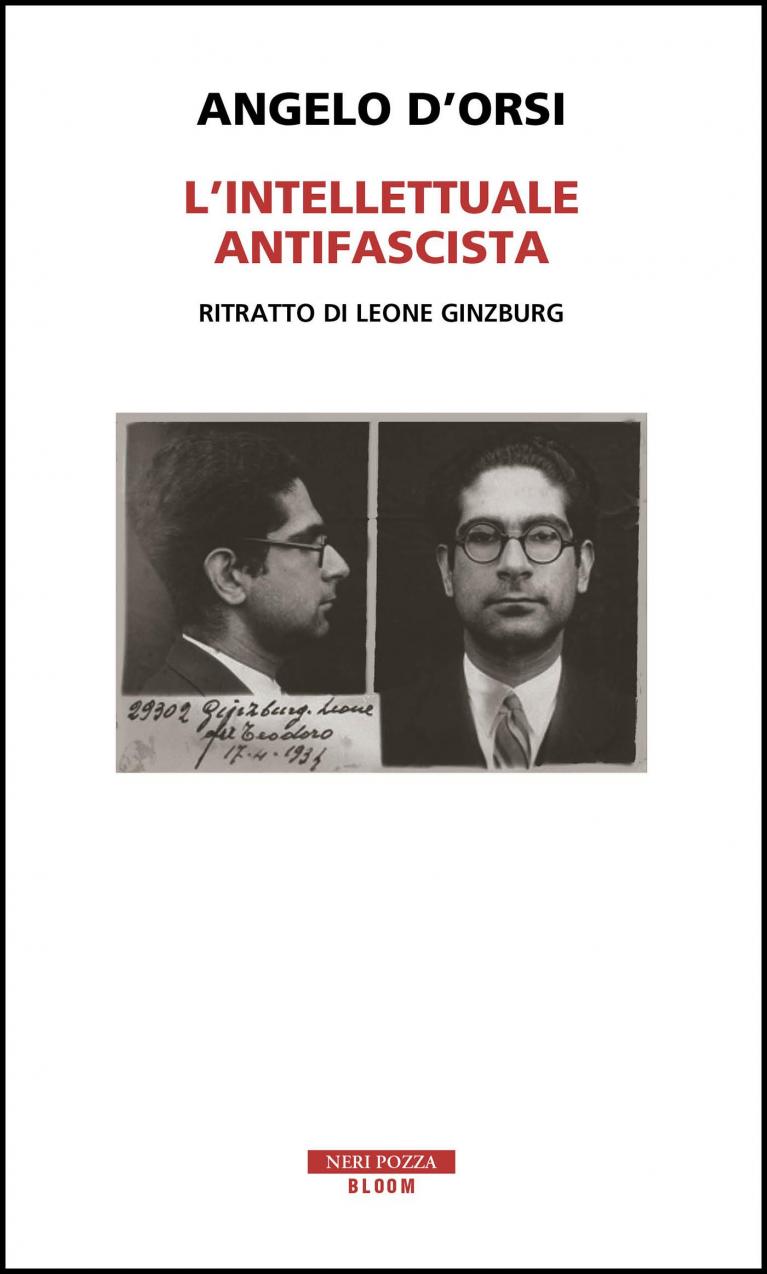

Poste queste premesse, in primis di ordine generazionale, non può quindi passare inosservata la ricorrenza del suo anniversario di nascita – centodieci anni – grazie soprattutto al volume firmato da Angelo d'Orsi, L'intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg (Neri Pozza, Vicenza 2019, pp. 447, euro 19). Dal quale ne esce un ritratto in cui l'esistenza del giovane intellettuale diventa il crocevia delle aspirazioni di quanti, ebrei e non, intendessero il Novecento non solo come il secolo di una generica e ambivalente «modernità» bensì come l’epoca che portava in sé i caratteri di un'emancipazione umana, sia culturale che materiale, nel medesimo tempo incerta quanto indispensabile. Libertà o barbarie: non un passo di meno, non uno di più. Una logica di bivio, dettata dalla coscienza dello spirito dei tempi. E con essa, «se non ora, quando?». Poiché era proprio ciò che sembravano chiedersi uomini della tempra di Ginzburg, già allora cittadini di una Europa che partiva dall’Atlantico per raggiungere gli Urali. Un'Europa esattamente antitetica, quindi integralmente alternativa, all'imperialismo fascista. La riflessione dello stesso Ginzburg, peraltro, era debitrice di due esperienze esistenziali, per più aspetti dirimenti nella costruzione della sua traiettoria morale: la nascita in Russia e, dopo l’espatrio in Italia nel 1910, quand’era ancora in fasce, la maturazione culturale e civile in un Paese posto sotto il tallone di Mussolini e del fascismo; laddove, detto per inciso, entrambe le parti, ovvero duce e movimento politico, costituivano non solo la radice di un'insopportabile dittatura ma anche e soprattutto di un brutale regime, fondato sul consenso diffuso, ancorché passivo, di molti italiani. Le idee che il giovane Leone, e gli intellettuali e politici (molto spesso le due funzioni si sarebbero andate progressivamente sommando nelle medesime persone) antifascisti della sua sofferta generazione venivano maturando, nascevano dalla consapevolezza, condivisa con altre eminenti figure della cultura d’opposizione, come Antonio Gramsci, i fratelli Rosselli, Gaetano Salvemini e il già richiamato Piero Gobetti, che il fascismo non fosse un fenomeno transitorio e congiunturale bensì una delle espressioni, ancorché patologica nella sua enfatica fenomenologia, di una sotterranea vocazione che era propria al Paese.

Questo, tanto più nei momenti di crisi, quando le fragilità già evidenziatesi nel processo di unificazione nazionale, durante gli anni del Risorgimento, riemergevano prepotentemente, in tutta la loro dirompenza, trasformandosi in una disposizione d’animo, sospesa tra il cinismo e l’ineluttabilità, ad abbandonarsi ad esperienze autoritarie. Lungi dal volere declinare ciò nei termini di una antropologia negativa, altrimenti ispirabile a una tanto perentoria quanto elitaria condanna della società nostrana in toto, Leone Ginzburg, del pari a coetanei e sodali che si erano raccolti intorno alla Casa editrice Einaudi, nata nel novembre del 1933, si adoperò quindi per cogliere i caratteri non transitori del fenomeno fascista. Non è un caso, peraltro, se il motto dell’Einaudi era ed è rimasto spiritus durissima coquit, ossia «lo spirito digerisce le cose più dure». Fu quindi una generazione di «dura cervice» ( «Ed il Signore soggiunse a Mosè: vedo che questo popolo è gente di dura cervice [caparbia]» Esodo, 32,9), che annoverava al suo interno figure come quella del futuro musicologo Massimo Mila, del filosofo e politologo Norberto Bobbio, di uno scrittore del tenore di Cesare Pavese, del sindacalista e dirigente politico Vittorio Foa, del filologo e letterato Carlo Dionisotti, dell'esponente politico e dirigente d’impresa Giorgio Agosti e dello stesso editore Giulio Einaudi, a chiedersi coralmente quale fosse il vero segno dello spirito dei tempi. La formazione di Ginzburg, non diversamente dai suoi compagni di studi, seguiva peraltro l’orientamento laico e risorgimentale che Augusto Monti, tributario del magistero di Benedetto Croce, seppe offrire ai dazeglini.

Il viatico antifascista fu offerto dalle letture montiane del Breviario di estetica, redatto nel 1912 dal filosofo partenopeo, e adottato come strumento di azione culturale dal gruppo torinese. Leone, in questa congerie (nel mentre il presagio di una catastrofe a venire, materializzatasi poi con la guerra, andava lentamente maturando, percependo di quest'ultima il fatto che costituisse lo sbocco inevitabile delle pulsioni regressive dei fascismi europei), espresse la sua lucida precocità. Sulla scia del dettato crociano Ginzburg, in un primo tempo, evitò l’impegno politico diretto, preferendo invece l’adesione a quanto il filosofo andava professando, ovvero l’«aperta cospirazione della cultura». Pesava nella scelta di questo percorso, con tutta probabilità, anche la condizione di apolide nella quale ancora si trovava (ottenne la cittadinanza solo l’8 ottobre 1931), pur essendo considerato, dai suoi pari, come un intellettuale «russo-piemontese», a volere dire che in lui si coniugavano radici lontane e un radicamento pervicace nella realtà locale. In cuor suo, tutto ciò si traduceva anche nella passione per la storia e la letteratura italiane e per gli studi di «slavistica», proiettati verso la lontana terra d’origine. Agli anni del liceo seguirono così quelli dell’Università, a fare dal 1927, sempre a Torino, dove poi si laureò in lettere (dopo essersi congedato da un timido tentativo intrapreso con il diritto, abortito poi velocemente) alla fine del 1931, ottenendo poco dopo la libera docenza in letteratura russa. La frequentazione in Francia, degli ambienti dei fuoriusciti antifascisti accese in lui la volontà di gettarsi nella lotta politica.

Tornato a Torino, dove la polizia fascista aveva colpito duramente, e con efficacia, il nucleo cospirativo locale di Giustizia e Libertà, il movimento che cercava di dare anima e corpo ad un'opposizione di nuova specie al regime, si adoperò quindi con altri per ricostruire le file dell’organizzazione. Il suo diniego a prestare il giuramento di fedeltà al fascismo, imposto a tutta la docenza universitaria, comportò infine l’estromissione dall’Accademia, nel 1934, alla quale fece seguire, per parte sua, l’insegnamento presso l’Istituto magistrale Berti. È di quell’anno, per l’esattezza l’11 marzo, il “fattaccio” di Ponte Tresa, al confine italo-svizzero, quando due giovani ebrei torinesi, Mario Levi e Sion Segre Amar, vennero fermati dalla polizia di frontiera che trovò sulla loro macchina un'ingente quantità di materiale clandestino di contenuto antifascista. Il cerchio si strinse così anche su Ginzburg che il 13 marzo venne arrestato insieme ad altre sessanta persone. Il regime, quasi a volere dare un anticipo rispetto a quanto sarebbe successo con le leggi razziali del 1938, colse la palla al volo: l’agenzia Stefani, incaricata di fornire alla stampa e al pubblico le versioni ufficiali dei fatti, in sintonia con i voleri del fascismo, mise da subito in evidenza la matrice «giudaica» della «cospirazione».

A seguito di ciò Ginzburg, insieme a Segre Amar, fu condannato dal Tribunale speciale a quattro anni di detenzione. Uscito dal carcere nel 1936, si poté dedicare solamente alle collaborazioni editoriali, isolato com’era in ragione della sua condizione di vigilato speciale. Il 12 febbraio 1938 sposò quindi Natalia Levi, sorella di Mario. Dopo di che, con l’entrata in vigore delle leggi razziali, fu privato della cittadinanza italiana. I primi anni della guerra lo videro costretto a fare i conti con il cappio che andava stringendosi intorno al collo di tutti gli ebrei presenti in Italia. Confinato negli Abruzzi come «internato civile di guerra», vi rimase anche dopo il 25 luglio 1943, alla caduta del regime di Mussolini, in quanto apolide. Liberato in agosto, si risolse subito all’intensa attività politica, che già animava i circoli antifascisti, dividendosi tra Milano, Torino e Roma.

Mentre sul piano professionale continuò a lavorare per l’Einaudi, sul versante politico si riconobbe nel ricostituito Partito d’Azione, condividendo la militanza con Ferruccio Parri, Ugo La Malfa, Manlio Rossi Doria, Riccardo Lombardi, Carlo Muscetta, Riccardo Bauer, Carlo Ludovico Ragghianti, Enzo Enriques Agnoletti e tanti altri ancora. In questo breve elenco c’era già quasi tutto il nucleo fondatore della futura Repubblica italiana. Per Leone Ginzburg i tempi si facevano però sempre più duri. Nella Roma occupata dai tedeschi diresse l’«Italia libera», giornale clandestino degli azionisti. Si muoveva usando un nome di comodo, Leonida Granturco, sapendo di essere nel mirino nazifascista, sia come oppositore politico che come ebreo. Il 20 novembre 1943, dopo l’arresto di alcuni suoi compagni di militanza, venne quindi catturato dalla polizia fascista e tradotto a Regina Coeli. Gli fu fatale il fatto che quasi dieci anni prima avesse già soggiornato in quel carcere poiché la sua vera identità venne ben presto scoperta. Trasferito nella sezione controllata dai tedeschi, iniziò per lui il terribile periodo delle torture. Dopo alcune settimane di tormenti, oramai stremato, fu mandato all’infermeria del carcere dove, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio del 1944, spirò. Leone Ginzburg, al netto di quello che si è appena detto, fu e rimane a tutt'oggi figura di difficile definizione. Ponendosi al crocevia di due mondi, quello d’origine odessita, intrinsecamente cosmopolita, e quello di acquisizione torinese, di estrazione borghese (alla quale partecipava solo in parte, anche in ragione della modestia della sua condizione), assommava all’acribia del letterato e del filologo la passione per la ricerca e lo studio.

Il ruolo del “reagente” politico gli sarebbe subentrato come una necessità inderogabile, rispecchiato dalle sue stesse scritture. A questa indole, che mai gli venne meno, e che coltivò anche a contatto con diversi membri della vivace comunità israelitica di Torino, dai quali trasse motivi di autonoma riflessione su un'ebraicità che visse come elemento di ulteriore integrazione rispetto al suo essere italiano di acquisizione, si sommò ben presto la radice antifascista. La quale era ben lontana dall’esaurirsi in una banale precettistica di contro al regime, indagando semmai sulla necessità di originare una «Italia nuova» che avrebbe dovuto fare i conti non solo con la notte mussoliniana ma anche con le gravi carenze, se non gli inauditi cedimenti, che avevano caratterizzato l’azione delle élite liberali, aprendo la porta alle camicie nere. Proprio in questo Leone Ginzburg recuperava la lezione del giovane Piero Gobetti, ispirandosi – ancora una volta – a un rigore che era prima di tutto morale e civile. Così lo ricordava, ancora una volta, tra i tanti pensieri, Norberto Bobbio quando della sua figura umana ebbe a dire di: «Leone, il grande mediatore: mi mise in pace con me stesso, con gli altri, con le cose che non comprendevo, cui recalcitravo. Mi iniziò al “lungo viaggio”, che si sarebbe concluso nel “sangue d’Europa”, e che abbiamo terminato, dolorosamente, senza di lui».