Il controllo dell’aria e dell’atmosfera / Arte e denaro. Da Duchamp alla “foam city” contemporanea

Il 22 gennaio 2017 è morto l’artista statunitense J.S.G. Boggs, specializzato, a partire dagli anni’80, nella creazione di banconote personalizzate, i Boggs Bills, con le quali cercava di pagare beni e servizi, usandole come vero denaro. La riproduzione della banconota era affiancata da scritte decontestualizzate, come “Do you hear anything being said here, or am I empty now? Is anybody home? Hello?”.Queste opere erano funzionali a vere e proprie performance che declinavano la tipica interrogazione contemporanea sul valore artistico nella sua intima dialettica con il valore economico.

Se da queste banconote, che coprono per intero lo spazio dell’opera, si tornasse indietro per fare una caccia al tesoro in cerca della luccicante presenza del denaro nella tradizione artistica, si rischierebbe, letteralmente, di non finire mai e di dirigersi fino all’inizio, fino all’invenzione del quadro come oggetto separato e incorniciato per potere transitare anche nel mondo dei commerci. Il denaro si è sempre intrecciato con la produzione artistica, sia nel soggetto sia nella costituzione stessa dell’opera attraverso la committenza, il collezionismo, i mercati, che non sono accidenti prosaici che accompagnano l’opera nella sua storia materiale, una volta uscita dalla bottega creativa, ma la strutturano sin dall’inizio, ne determinano molte e fondamentali caratteristiche (si pensi agli importanti studi di Baxandall, dove i contratti fra committente e artista nella Firenze del ‘400 vengono scandagliati fino a vedere nei dipinti “un fossile della vita economica”). Le monete d’oro che si sono scambiati, per secoli di pittura, mercanti e personaggi sacri, ha ora assunto la consistenza più astratta della banconota, rimbalzando nei giochi concettuali dell’arte contemporanea. I soldi vengono espulsi (o accolti) dalla vagina di Tracey Emin (I’ve Got It All, 2000), mentre Joseph Beuys a metà anni ’70, inventava lo slogan Kunst=Kapital che riproponeva su banconote, lavagne, fotografie e azioni.

T. Emin, I’ve got It All, 2000

J. Beuys, kunst=KAPITAL, 1979.

Da una postazione prossima al Fluxus, l’artista tedesco intendeva significare che il vero capitale è l’arte, che ognuno ha una latente energia creativa che è la vera ricchezza, ma si può leggere nell’altro senso anche questa equazione, così come i soldi di Tracey Emin (sono espulsi o introiettati?): l’Arte è equivalente dell’equivalente universale, il denaro, è una gallina dalle uova d’oro che ci racconta come trasforma il bene simbolico in bene economico. Dalla Merda d’artista di Piero Manzoni, venduta al prezzo dell’oro, all’installazione America di Maurizio Cattelan (2016), un vero gabinetto rivestito con oro a 18 carati di cui possono usufruire i visitatori del Guggenheim di New York, il punto nevralgico della ricerca artistica contemporanea è un luogo di potenziale indistinzione fra arte e denaro:il denaro digitale, sganciato dalla materialità del bene e chiuso nell’astrazione del capitalismo finanziario, è lo stesso campo di astrazione dei giochi d’azzardo degli artisti contemporanei. In questo suo essere il dispositivo di produzione e manipolazione dei segni, il campo artistico ha esplicitato una dimensione fantasmatica che è anche quella del denaro.

La moneta–informazione contemporanea, con la sua perdita di referente, ha riportato in superficie qualcosa di latente nella struttura stessa dei soldi: come le paleo-monete prima del conio, il denaro ha sempre recato la segnatura del suo legame con fattori culturali e religiosi, con i processi primari di sociazione e di riconoscimento dell’altro, veicolando una funzione magica, un mana, una forza fluida che si trasferisce a chi entra in contatto con esso. La moneta coniata ha in parte soppresso questa sua qualità extra-economica ma la sua potenza ormai è ritornata a esplicitarsi e ripresentarsi nella sua valenza funzionale di “joker assoluto, convertitore universale di tutti i valori” (M. L. Maniscalco, Sociologia del denaro).

A. Warhol. 192 one dollar bills, 19562.

Se i Dollar Bills di Andy Warhol sono l’ormai mitico e mitizzato inizio della capitalizzazione dell’aura artistica nella Businness Art, il sacerdote della magica metamorfosi dell’arte e del denaro è pur sempre Marcel Duchamp, con le sue Obligations pour la Roulette de Monte-Carlo.

M. Duchamp, Monte Carlo Bond, 1924.

I Montecarlo Bonds sono obbligazioni vendute a 500 franchi ciascuna, che promettevano un guadagno per gli acquirenti del venti per cento. La società che li gestiva aveva come amministratore delegato lo stesso Marcel Duchamp e come presidente Rose Sélavy, il doppio femminile che ritorna in molti interventi duchampiani degli anni ’20. Duchamp escogitò questo sistema di guadagno nel 1924, quando, in Costa Azzurra, si era appassionato al gioco della roulette. I bonds si presentano come delle parodie di un documento legale e sono stati realizzati con la tecnica del fotomontaggio: una fotografia della testa di Duchamp (scattata da Man Ray) insaponata con la schiuma da barba fino a formare due piccole corna (o alette: è un satiro o una reincarnazione di Hermes, dio dei commerci?) è incorniciata sul disco della roulette. Sullo sfondo del verde tavolo da gioco campeggia la frase, ripetuta ininterrottamente, “moustiquesdomestiquesdemistock”. In questa operazione, come nei Tzanck Check, di pochi anni precedenti (assegni realizzati nel 1919 per pagare il suo dentista, fatti a mano ma imitando i caratteri tipografici, come sottolinea la scritta “ORIGINAL” che campeggia a caratteri rossi in verticale) la concettualizzazione dello scambio circolare fra arte e denaro, la firma dell’artista che si sovrappone a quella di un documento finanziario, fornisce un punto di partenza insuperato per guardare il mondo contemporaneo.

M. Duchamp, Tzanck Check, 1919.

Duchamp compie qui degli interventi di sconfinamento, dei finti readymades rettificati che lasciano in sospeso la questione se siano dotati di un’intenzionalità artistica, o al contrario se siano pensati come forme economiche alternative, ovviamente disegnate e “provocate” con l’inchiostro dell’ironia: eterotopie del mercato, che Duchamp allestiva mettendo in scena non la risoluzione dell’arte nel mondo economico, ma anzi la suapersistente differenza. I bonds declinano la riflessione dadaista sul Caso, guardando alla roulette con un’altra logica: secondo le parole dell’artista, sono un tentativo di “forzare la roulette fino a farla diventare un gioco di scacchi”. Duchamp ha così tracciato le coordinate della smaterializzazione dell’arte senza perdere di vista quell’altra illimitata smaterializzazione del mondo contemporaneo, quella del denaro, mettendo al lavoro una macchina segnica in cui operano termini comuni al mercato finanziario e al sistema artistico: la fiducia, il debito, l’azzardo: “Gli artisti nella storia sono come giocatori d’azzardo a Monte Carlo, nella cieca lotteria alcuni sono scelti, mentre altri sono rovinati”.

Il mercato artistico contemporaneo ha, seguendo la metafora di Duchamp, cercato di trasformare l’azzardo della roulette in una forma più razionalizzata, attraverso un insieme di sistemi stocastici e modelli predittivi in grado di controllare turbolenze e fluttuazioni nella valorizzazione economica del network di autori e opere.Da quando negli anni ’70 del XX secolo è stato introdotto il concetto di sistema per spiegare il dispositivo dell’arte contemporanea, è diventato quasi comune sostenere che la produzione artistica esprime la natura mercantile della nostra società, fino ad essere difficilmente distinguibile da essa. Il riduzionismo non deve però oscurareil potenziale differenziale che l’arte produce: Lawrence Alloway, a cui si deve forse l’introduzione del concetto di sistema in uno scritto del 1972 (Network: The Art World describedas a System), scriveva infatti che l’arte è una merce per una parte del sistema, ma non per tutto, e che era più opportuno cercare ciò che la differenziasse dalle altri merci, piuttosto che ciò che la riduceva ad esse.

Gli algoritmi e i modelli matematici che molte società di consulenza stanno definendo per stabilire i prezzi delle opere si basano su questo tipo di logica reticolare che implementa le informazioniricavate dai grandi database internazionali come Artnet e Artprice, con variabili sempre più attente a cogliere l’aleatorietà del mercato primario, ma molto spesso il percorso che conduce dal valore al prezzo risulta affrettato e poco attento allo specifico artistico, finendo per consacrare solo la visibilità mediatica e spettacolare di un autore. È nel momento cruciale di transizione fra il mercato primario e quello secondario, strutturato intorno alle aste, che il prezzo assume un’importanza strategica, spesso diventando il criterio di affermazione del valore qualitativo, determinando la percezione sociale della qualità dell’opera in un momento importante del suo viaggio nella sfera pubblica.

Peter Sloterdijk, nel suo terzo volume di Sfere, consacrato alla contemporaneità e alla sua costituzione in mondi di significato autonomi e coappartenenti, che il filosofo di Karlsruhe individua nella figura-guida multifocale delle schiume, muove una critica all’eccessivo uso della metafora della rete, “dalla quale molti autori si sono aspettati davvero troppo”, senza notare il fatto che “il discorso sulla rete faceva affidamento su una grafica sbagliata e su una geometria eccessivamente riduttiva: invece di sottolineare la spazialità propria dei comunicatori che andavano messi reciprocamente in relazione, l'immagine della rete suggerisce l’idea di punti privi di estensione, collegati tra loro come punti di incontro tra diverse linee – un universo di gente che va a pesca di dati e di anacoreti”. La schiuma offre invece un’immagine più duttile rispetto alla rete, sottolineando i volumi propri delle unità comunicanti e la possibilità inventiva e dispersiva, la specifica spazialità, di produzioni di senso e di valore. Le schiume sono anche aggregati effimeri di gas e liquidi, sono come “una banconota mentale che viene emessa allo scoperto, cioè senza alcuna copertura da parte di valori cosali o funzionali”.

Sloterdijk scrive che le schiume sono aggregati in cui l’aria e il vuoto si ritrovano in “luoghi inaspettati”, minacciando la densità della materia: questo inaspettato sguardo sulla conquista dell’aria, viene rievocato in Schiume attraverso un ready-made di Duchamp, Aria di Parigi, del 1919, quando l’artista aveva portato negli Stati Uniti a due amici collezionisti, Walter e Louise Arensberg, cinquanta centimetri cubi di aria di Parigi immaginariamente contenuti in un’ampolla comprata in una farmacia, visto che la benestante coppia possedeva già tutto.

M. Duchamp,50cc d'air de Paris, 1919.

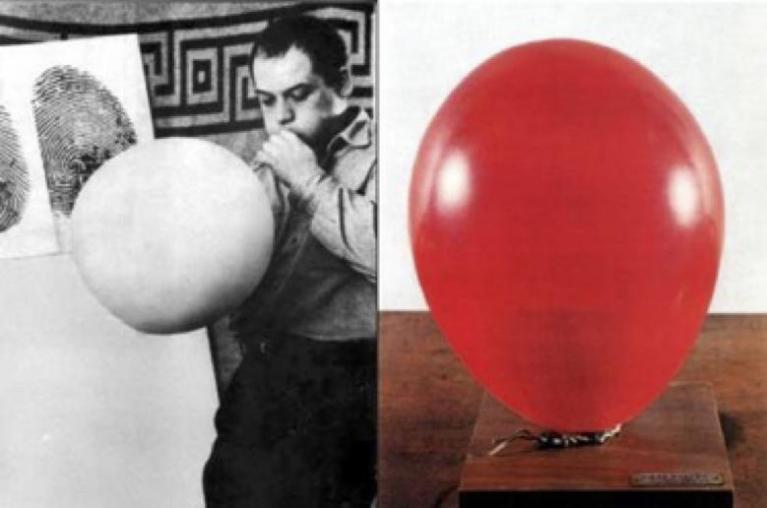

In questo senso il lavoro del 1960 di Piero Manzoni intitolato Fiato d’artista non è che un ulteriore e lucida ri-proposizione della sublimazione operata da Duchamp, la traccia dell’aria passata dai suoi polmoni, dell’essenza alienata dell’artista custodita in un palloncino.

P. Manzoni, Fiato d’artista, 1960.

Il controllo dell’aria e dell’atmosfera, del sistema ambientale, sono la posta in palio della politica e dell’arte contemporanea. Se percorriamo una qualsiasi mostra artistica contemporanea, se ci aggiriamo fra i padiglioni della Biennale di Venezia, vediamo come gli artisti non abbiano in fondo perso la capacità di interpretare lo spirito dei tempi: le installazioni si susseguono come in una cittadella di schiuma, una foam-city dove si moltiplicano cellule separate ma unite da una parete, che raccontano questo design ambientale in cui atmosfera e spazio diventano il materiale privilegiato per la manipolazione artistica, in fruizioni uniche e auratiche che sono però funzionali, una volta finita la dimensione effimera dell’evento, a sempre più astratti investimenti fiduciari dei mercati. Il museo di arte contemporanea è diventato, secondo le parole di Sloterdijk, il “luogo privilegiato di autorappresentazione del sistema”, ha la capacità di “mostrare la fine permanente dell’arte per mezzo del suo tramonto nell’artificialità della superinstallazione”, trasformando i visitatori in abitanti: “l’opera d’arte totale, impossibile da cogliere nel suo complesso, che integra le schiume subculturali (cioè le costringe in uno spazio ristretto, l’una accanto all’altra, dove si ignorano a vicenda), può essere colta – e anche in questo caso solo in modo metaforico – se si traspone la forma del museo al sistema nel suo complesso, e se ci si muove al suo interno come visitatori”.

Uno dei concetti ricorrenti della riflessione estetica contemporanea, l’aura, il cui declino è stato profetizzato da Walter Benjamin e messo in relazione con la nascita della società massmediale e la sua riproduzione tecnica delle immagini, assume una nuova operatività se ritorniamo a uno dei significati originari di questa parola-valigia: l’aura come aria, come soffio (basti pensare al peso di questo vocabolo nella tradizione lirica e alle sue migrazioni semantiche nella neurologiaottocentesca e nello spiritualismo teosofico). Il valore cultuale dell’opera d’arte, nella tesi benjaminiana, si ritira a favore del suo valore espositivo, la lontananza che l’aura ci porge in una presentazione unica si trasforma in vicinanza, in stimolazione choccante e continua. Lo stesso Benjamin aveva però rilevato come, con la nascita dello star-system hollywoodiano, il valore espositivo sembra oggetto di un nuovo investimento di senso che lo rende feticistico e nuovamente cultuale, mitico: nella società spettacolare tutto può essere oggetto di una nuova ricollocazione auratica secondo la tipica trasfigurazione “fringe” del banale degli artisti contemporanei. Questa aura artistica diffusa, sempre rinegoziata, quando si stabilizza nel mercato secondario entra in un processo di valorizzazione parodisticamente rigido e teso a trovare appunto l’equivalenza con il prezzo, a vendere e quantificare l’aria (qualcuno direbbe la fuffa) con cui lavorano gli artisti.

Le istituzioni artistiche operano su questa risacralizzazione di un concetto profanato, vendendo quest’aria-aura come se fosse una nuova base aurea, una splendente conversione dell’opera in oro. Georges Didi-Hubermann ricorda come già Hegel aveva sottolineato che non ci inginocchiamo più davanti alle statue greche, ossia che nelle immagini di culto il valore d’aura era imposto nelle immagini, mentre nell’atelier dell’artista contemporaneo esso è presupposto come fenomeno originario dell’immagine nella forma della sopravvivenza, ricordando però che l’esposizione istituzionale riproduce “la liturgia intimidente e dogmatica delle vecchie ostensioni di immagini”.

Nella recente raccolta di studi pubblicata da Quodlibet Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera d’arte,viene pubblicata la traduzione italiana di una delle cinque versioni del testo del filosofo tedesco, la prima, in cui Benjamin, in un passo espunto dalle altre versioni (o ripreso in nota), scrive: “I Greci conoscevano un’unica forma di riproduzione tecnica: il conio. Le monete erano l’unica opera d’arte a potere esser riprodotta su larga scala. Tutte le altre opere erano uniche e non riproducibili tecnicamente. Di conseguenza dovevano essere fatte per l’eternità”. Nel mondo greco le monete avevano già incorporato l’aura declinante e la magia dell’arte trasformandola in un linguaggio universale, in un simbolo dell’effetto reciproco alla base della realtà: le due facce della moneta testimoniano questa dialettica fra l’immagine (il ritratto del potere, la civetta come simbolo di legittimazione culturale nella moneta attica) e la sua quantificazione per lo scambio e il legame sociale.

L’aria e la materia, che si incontrano nella schiuma multidimensionale e plurale della super-installazione contemporanea, sono il segno di questa eterna domanda sul valore che ha sempre sostanziato la ricerca artistica: lo splendore emanato dall’opera d’arte, corroso e indebolito dalla riproducibilità e dalla moltiplicazione effimera, è anche lo splendore che il denaro come puro indice del simbolico non ha mai smesso di alienare. Anche ora che l’oppressione sociale si esercita da vortici di scambi fatti sulle nuvole, in una dimensione cloud, possiamo dire che la produzione artistica continua ad avere un rapporto tensivo con il religioso mondo da cui sorgono le opere e i denari, solo che il culto della nostra epoca, come aveva scritto Benjamin in Capitalismo come religione, è proprio il sistema economico, una religione integrale e profana, che ci installa in una posizione di debito infinito nei confronti del dio visibile (come Marx, riprendendo un’espressione di Shakespeare, aveva definito il denaro).

Benjamin in più occasioni ha parlato di una “seconda tecnica” in grado di far compiere un salto discontinuo dalla “prima tecnica” basata sul totale e magico dominio dell’uomo sulla natura. La prima tecnica trova la sua espressione finale nella guerra e nelle armi di distruzione massiva (“per la prima tecnica, l’impresa più grande è in un certo senso costituita dal sacrificio umano”), la seconda tecnica viene invece presentata come un “gioco combinato fra natura e umanità” e la sua impresa “si muove nella direzione degli aerei teleguidabili in grado di fare a meno dell’equipaggio umano”. Dalla postazione storica in cui scriveva queste parole, Benjamin ha suggerito di guardare al proprio tempo senza illusioni ma anche cogliendovi una virtualità: il cinema, realizzando quello che il dadaismo aveva suggerito a livello simbolico, ha espresso in quel momento il sogno a occhi aperti di una chance di emancipazione attraverso il controllo (e non l’asservimento) di quell’insieme di dispositivi di cattura e riproduzione (che chiamava Apparatur, “apparecchiatura”) che si sono “innervati” nell’uomo contemporaneo, una chance sempre attuale per appropriarsi degli strumenti di liberazione dal debito in cui ci costituiamo come esseri sociali. In assenza di questo gioco, la cui pratica pubblica e condivisa costituisce “la funzione sociale determinate dell’arte di oggi”, la vecchia tecnica entrerà in ogni ambito dell’ambiente sociale fino all’aria che respiriamo, promuovendo direttamente e fatalmente, “con la guerra chimica, il più letterale e diretto annientamento dell’aura”.