Dove passato e futuro si incontrano / Le belle contrade di Piero Camporesi

Ci sono esistenze – forse più fortunate di altre – che, a un certo punto, si accorgono che una sola vita non basta. Una sola vita non è sufficiente per esplorare adeguatamente il mondo circostante e neppure per abitare in se stessi o nelle immediate vicinanze con adeguata profondità.

È quasi sempre un evento imprevisto, distonico rispetto al motivo conduttore che sino a quel momento ha caratterizzato l’orizzonte quotidiano, a far affiorare la consapevolezza e, dunque, il disagio del ritrovarsi imprigionati dentro un copione non solo culturalmente e professionalmente limitato ma, spesso, esistenzialmente riduttivo. All’improvviso sembra di poterne toccare i confini e quindi i limiti, reali o immaginari.

Nelle vicende intellettuali del secondo Novecento italiano non sono tantissime le figure rilevanti che, in un tratto del loro tragitto, sperimentando questa frattura, divergono in modo netto dal percorso sino ad allora seguito e abbracciano una nuova e imprevista meta.

Sono di solito personaggi che, girando le spalle a consolidati itinerari, a scontate appartenenze ideologiche, culturali, accademiche, sentono il bisogno di addentrarsi in territori nuovi.

Praticano quell’arte dello spaesamento per nulla scontata perché, come aveva intuito Walter Benjamin, smarriti non si nasce, lo si diventa.

«Non sapersi orientare in una città» scrive infatti l’autore di Infanzia berlinese «non vuol dir molto, ma smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta è cosa tutta da imparare.»

Ognuno si smarrisce a proprio modo, e questo già predispone la filigrana che poi unirà, in una concatenazione di nuovi passi e incontri e visioni, il cammino del «biforcante», ovvero di chi ha il coraggio e l’ispirazione di lasciare la strada vecchia per la nuova, anche se altri ancora non la intravedono o, al massimo, scorgono solo un sentiero sconnesso e denso di incognite.

Incontri di un «accademico senza accademia»

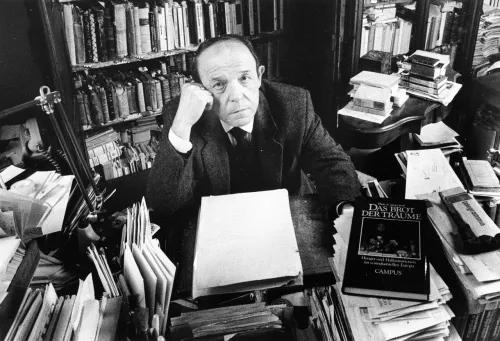

L’incontro che cambia il cammino di Piero Camporesi, nato a Forlì nel 1926 e morto a Bologna nel 1997, avviene quando – poco più che quarantenne e prossimo alla libera docenza presso l’ateneo bolognese, alle spalle apprezzate ricerche filologiche che hanno prodotto edizioni critiche di opere di autori quali Lodovico di Breme e Vittorio Alfieri – affronta il compito, non scontato neppure per «un accademico di nessuna accademia» quale si considererà sempre, di curare l’edizione einaudiana della Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi.

Le sessanta pagine con cui, in quella prima edizione del 1970, Camporesi presenta ai lettori un’opera che in ottant’anni ha conosciuto parecchie decine di ristampe offrono una connotazione del tutto nuova al libro del banchiere e bon vivant diventato il grande amalgamatore delle variegate tradizioni culinarie confluite nel Regno d’Italia.

Camporesi spariglia sussiegosi confini disciplinari, sgomita tra competenze accademiche che si darebbero volentieri la schiena, anzi, le precetta con vigorosa scrittura e insuperabile competenza nel dare finalmente al libro dell’Artusi riconoscimento di ciò che effettivamente rappresenta: l’essere uno dei pochissimi testi, da accostare a Pinocchio e a Cuore, a giocare un ruolo decisivo nella costruzione dell’identità letteraria degli italiani dopo l’unificazione nazionale.

La competenza dello studioso bolognese, che si è cimentato con i classici della letteratura, e del filologo, che ha lavorato a edizioni critiche rilevanti, emerge con provocatoria sicurezza quando, comparando la prosa della Scienza della cucina e l’arte del mangiar bene con la lingua dei Promessi sposi, afferma che l’opera dell’Artusi «ha fatto per l’unificazione nazionale più di quanto siano riusciti a fare i Promessi Sposi. I gustemi artusiani, infatti, sono riusciti a creare un codice di identificazione nazionale là dove fallirono gli stilemi e i fonemi manzoniani».

Nelle riflessioni attorno al libro dell’Artusi, Camporesi fa affiorare, con quella sua personalissima miscela di sarcasmo e distacco, un’autentica sensibilità e attenzione verso la condizione degli strati subalterni, tema che, in quel turbolento biennio 1968‑1970, altri trasformeranno in tifo proletario e in vessillo ideologico più o meno duraturo.

Camporesi invece, in quell’introduzione come pure in tanti altri scritti che seguiranno, sembra dare per scontato il dovere di esplorare questi mondi rimossi dalla cultura ufficiale e dimenticati dalla ricerca accademica. Incurante dello schierarsi pro o contro il politicamente corretto, la sua scrittura corre veloce, non indugia in note patetiche né in invettive ribellistiche, ma quando afferma, per esempio, che ad Artusi «fame e miseria dei subalterni non lo impensierivano troppo: non v’è mai nell’olimpica Scienza un accenno al dramma della sottoalimentazione che pure costituiva uno dei più scottanti problemi della società italiana», il lettore coglie subito quel che deve cogliere. Non ha bisogno di ulteriori chiose né di sottolineature a effetto.

Profondità e superfici di un oceano di carta

Da questa introduzione all’Artusi, facendone il crocicchio di tanti temi che già aveva affrontato negli anni precedenti, ma quasi solo per se stesso, sboccia e si irrobustisce in Camporesi la nuova vocazione: quella che prima pone il tema dell’alimentazione e del ruolo che gioca nella vita di un popolo e nelle sue vicende culturali e sociali, e successivamente investe, in un progressivo ampliarsi di angolazioni, ulteriori aspetti della vita materiale nel corso dei secoli che precedono l’industrializzazione.

Emergono così questioni quasi sempre trascurate dalla storiografia italiana. Camporesi però prende una sua personalissima strada per esplorare territori che sino ad allora erano stati in buona parte ignorati dagli studiosi: lascia agli storici quantitativi la computazione di traffici e commerci in varie epoche e città e mari; si mette a lato degli esploratori di regolamenti e atti e archivi cittadini ed ecclesiastici, ospedalieri e giudiziari; osserva, con distaccato interesse, il lavoro degli spigolatori che in quegli anni, sempre sull’onda della moda avviata dal modello storiografico francese, vanno in cerca di «microstorie», primizie da cogliere di fiore in fiore, sul filo di vicende assolutamente periferiche ma ritenute, per qualche motivo, esemplari.

Camporesi prende un’altra direzione, ricco della sua impareggiabile esperienza di navigatore della superficie e delle nascoste profondità di un oceano di manuali e diari di viaggio e opuscoli, di minimalia e di importanti trattati di dimenticati studiosi di discipline e arti e professioni trascorse. Sono testi sepolti nel corso dei secoli nelle biblioteche che ha frequentato nella sua precedente vita di filologo, letterato e accanito bibliofilo, ed è proprio in vista di ognuno dei temi che andrà via via ad affrontare che Camporesi cala, in questi cartacei mari, le sue reti, traendone sempre pesca abbondante e sorprendente.

Sarebbe interessante mettere a fuoco, per ognuna delle opere che arrivano dopo quell’introduzione all’Artusi, e si affollano negli anni operosi che seguono, la genesi da cui scocca l’intuizione di ogni nuovo cammino, di ogni nuovo libro. Discernere quanto è dovuto al trovare ciò che sta cercando, con sistematica attenzione, e quanto, invece, scaturisce dal «casuale» incontro (un caso ovviamente preparato da onnivora curiosità e pluriennale consuetudine) con un testo, con alcuni testi. Da qui discende, come lo scorrere impetuoso a valle di acqua cristallina, esaustiva messa a fuoco e inquadramento di un tema.

Vagabondi e altro

Il segno della maturazione piena si coglie nel Libro dei vagabondi uscito nel 1973 e frutto di una vasta ricerca che si impernia sulla curatela di un testo di fine Quattrocento, quello Speculum Cerretanorum di Teseo Pini che, quasi facendo da manuale e da specchio a una folla di falsi vagabondi, di astuti e di miserabili, di diseredati e di reietti, consente a Camporesi di allestire uno spiazzante affresco della vita delle classi emarginate e subalterne nell’epoca barocca e prebarocca.

A questo punto lo studioso non parla più solamente alla ridotta platea degli addetti ai lavori ma raggiunge un pubblico ben più largo di lettori, in Italia e all’estero, dove via via le sue opere vengono tradotte in una ventina di lingue. Ci riesce affiancando al rigore della ricerca e all’originalità delle sue ricostruzioni una scrittura estremamente efficace nel far convivere dentro le sue pagine mondi antagonisti divisi tra infernali sprofondamenti e vertigini di santificazione (La carne impassibile: salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma; La casa dell’eternità), esotismi quali quelli descritti nel Brodo indiano che avanzano e dialogano con localismi, momenti, personaggi e stereotipi portati alla luce andando a ritroso nel tempo, scavando attorno alle loro composite radici.

Scruta – dai versanti dell’alimentazione (Il pane selvaggio; Le vie del latte: dalla Padania alla steppa) a quelli della penuria e della carestia (Il paese della fame), dalla cura del corpo alla sua decomposizione, dai rimedi mobilitati nei secoli a soccorso dell’erotismo (I balsami di Venere) al sangue (Il sugo della vita: simbolismo e magia del sangue) – il mescolarsi e il dividersi di usanze e tradizioni e sensibilità culturali che disegnano spirali di tempi contrapposte. Ricostruisce – opera dopo opera – un passato cancellato, restituito al lettore grazie a un esplosivo e plurisensoriale repertorio di sensibilità, predisposizioni e attitudini di generazioni e diramazioni umane, che fa confluire magistralmente nelle pagine delle Officine dei sensi.

Come Giorgio Manganelli all’apparire dell’introduzione all’Artusi aveva subito colto il cambio di rotta avvenuto nel procedere di Camporesi, così alla pubblicazione del Libro dei vagabondi Franco Cardini aveva parlato del sovvertimento «metodologico, euristico e concettuale» imboccato dallo studioso bolognese fattosi «sovvertitore di schemi storici e letterari, spregiudicato battistrada di nuovi sentieri interdisciplinari nei quali la filologia, semiologia, lessicografia, stilistica e letteratura si confrontavano e si scontravano con storia, antropologia culturale, sociologia, iconologia e perfino psicanalisi».

Ma la connotazione più completa e vera di Camporesi, guardando a posteriori tutta la sua generosa navigazione intellettuale e la densa e mai scontata produzione letteraria e saggistica e gli elzeviri con cui la sua voce raggiunge per anni i lettori del Corriere della Sera, viene data nel numero speciale che la rivista Riga gli dedica nel decennale della scomparsa.

Lì Marco Belpoliti afferma finalmente quello che era sotto gli occhi di tutti, ma che non era stato ancora pienamente afferrato, ovvero che Camporesi «è stato soprattutto uno scrittore, un particolare tipo di scrittore, scrittore‑lettore. I suoi libri trasudano la prosa dei volumoni antichi che ha lungamente compulsato. Per stile e capacità mimetica è stato uno scrittore barocco nell’Italia postmoderna: autore decisamente controcorrente che ha interpretato con la sua apparente eccentricità lo spirito di un’epoca di forte mutamento antropologico e sociale. La sua prosa è un esempio straordinario di lingua italiana. Scrittore e insieme narratore proprio per l’attenzione spasmodica al dettaglio, al particolare, alle storie minime e minute e dunque storico‑scrittore, oltre che scrittore‑lettore».

Paesaggio: la provocazione

Nelle vite felici gli appuntamenti imperdibili non hanno fretta. Si prendono tutto il tempo necessario per andare a compimento e quindi far scaturire con convinzione i frutti dell’avvenuto incontro.

Questo è quanto accade nel lavoro di Camporesi, che di anno in anno si amplia in un fiorire di opere che, pattugliando sempre i temi della vita materiale, dunque della corporeità ma anche delle costruzioni culturali e dell’immaginario popolare che lungo i secoli vi si protendono e vi si affondano, alla fine non può non intrecciare i suoi passi con quelli di chi, tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento, va in ricognizione lungo la penisola italiana e cerca di darne descrizione in testi e trattati, ovviamente sconosciuti ai più ma che non sfuggono alle reti gettate dallo studioso bolognese.

Le belle contrade è il libro, pubblicato nel 1992, che Camporesi dedica con provocatoria intelligenza al tema del paesaggio italiano.

Un grande geografo come Lucio Gambi dovrà ammettere che il concetto di paesaggio utilizzato da Camporesi in questa sua opera, ma anche in altri lavori, è spiazzante, anzi «non è inquadrabile nelle architetture semantiche in cui si dispongono da una quarantina di anni in qua i concetti di paesaggio e i problemi che essi sollevano».

Il riferimento ai quattro decenni buttato lì da Gambi non è casuale, almeno per quanto riguarda il contesto italiano. È solo dal dopoguerra, con l’inserimento del tema del paesaggio e della sua tutela nella Costituzione italiana (art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»), che la questione è uscita da ristretti ambiti disciplinari investendo non solo la politica e le sue rappresentanze ma anche i cittadini e le forme associative – si pensi a Italia Nostra – sorte proprio a tutela del paesaggio.

Proprio questa modalità di affacciarsi sul più vasto orizzonte della comunità nazionale della questione del paesaggio ha condizionato la rigidità del successivo confronto. Pesavano gli anni durante i quali lo sforzo della ricostruzione nazionale e il forsennato dinamismo produttivo, confluito nel boom economico, si erano preoccupati – più che di tutelare passate eredità paesaggistiche – di non essere intralciati dai vincoli delle soprintendenze o dalle denunce puntuali e coraggiose dei pochi che, come Antonio Cederna (1921‑1996), nei loro saggi e nei loro articoli, coglievano gli abusi in corso, le cancellazioni di aree pregiate e dunque dei segni di un passato iscritti sul nostro territorio.

Paradossalmente proprio il rinserrarsi difensivo del concetto di paesaggio all’interno di una ridotta di concetti estetici proposti come scontati e assoluti, dove anche il tempo e l’agire umano sembravano doversi arrestare in nome di valori più duraturi ma accessibili a pochi, rendeva faticoso il dialogo. Soprattutto in un Paese dove, anche all’interno della stessa classe dirigente, era problematica la comprensione e la condivisione di sacrosante battaglie contro devastazioni e abusi, così facili e dunque diffusi, in un Paese come l’Italia dove non c’è angolo in cui storia e natura, arte e ambiente, non procedano gomito a gomito.

Nei primi anni sessanta un libro come la Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni, mobilitando lo sguardo dello storico, dell’economista e dell’agronomo, riusciva – pur facendo continuo riferimento al riscontro visivo ed estetico del paesaggio elaborato nel corso dei secoli dalla produzione artistica – a liberare, almeno in parte, il concetto di paesaggio da questa sorta di «ibernazione» elitaria.

Però erano state, di lì a poco, soprattutto le riflessioni di una nuova generazione di architetti, di urbanisti, di geografi, a portare il concetto di paesaggio nel presente, nella vita quotidiana delle comunità.

Con Antropologia del paesaggio (1974) del geografo Eugenio Turri (1927‑2005) emerge l’esigenza di quella «lunga marcia verso la conquista del reale», come la definisce nelle prime pagine delle Belle contrade Camporesi, che spinge per una visione integrale del paesaggio. Dunque non più solo incontro tra bellezza dei luoghi e proporzioni e colori e forme di inserimenti dovuti all’intervento umano, ma paesaggio come «convergenza sinergica tra operosità creativa e visualizzazione delle realtà».

Partire dal piccolo

È proprio tale convergenza che procede nelle pagine di questo libro di Camporesi e porta a spasso in tanti angoli della penisola. Ad assumere la guida dell’esplorazione all’inizio è una pattuglia di trattatisti toscani che sul finire del Quattrocento prende assolutamente sul serio il monito di Leonardo da Vinci di nutrire «la scienza della pittura» attingendo alla «scienza della natura».

Bisognava, chiosa Camporesi, «partire dal piccolo, incominciare l’iter conoscitivo dai particolari, anche da quelli apparentemente secondari o marginali ed esaminarli con estrema diligenza».

Ed ecco dunque che i primi passi delle Belle contrade attingono soprattutto agli studi, alle descrizioni che lasciano in trattati dimenticati gli uomini delle «arti mechaniche», i «giengieri», ovvero i futuri ingegneri, e gli artisti e artigiani, connotazioni queste ultime due sulle quali occorre non equivocare perché si radicano non tanto nell’omaggio reso all’estro creativo e artistico quanto piuttosto al praticare un’«arte» che di volta in volta può essere l’ingegneria militare, l’edilizia idrica, l’arte mineraria o quella della fusione dei metalli maneggiata con invidiata esperienza da quel Vannoccio Biringuccio (1440‑1537) che calca da protagonista le pagine iniziali di questo libro.

Camporesi muove gli autori e i testi che chiama a salire alla ribalta dei capitoli di questo saggio con la stessa sapienza con cui Montaigne, alle prese con un Grand Tour non ancora consapevole di essere tale, va a caccia di un presente in corso di svolgimento e non di reliquie di un passato monumentalizzato né, tantomeno, di un paesaggio che di lì a poco sarebbe stato idealizzato nelle opere di pittori e di letterati. Sono spunti che affiorano da vecchi e dimenticati volumi e sfilano nelle Belle contrade, per esempio nelle pagine sul governo delle acque che fanno di Bologna non solo la dotta ma una delle città più avanzate nell’ingegnosità di opere idrauliche, derivanti da sapienti canalizzazioni, che muovono una rete urbana di mulini da grano e soprattutto di mulini da seta a ruota idraulica e alimentano una rete impressionante di filatoi.

Una poliedrica vitalità

Le città che emergono nelle memorie, nei manuali, nei diari di viaggio citati da Camporesi non mettono in evidenza chiese e basiliche, monumenti e palazzi: sono affollate invece di botteghe e laboratori dove fabbri e ramai, ottonai e argentieri, fonderie e fucine non si fermano mai. In ogni strada o viuzza risuonano gli ingredienti di un frastornante e rivelatore panorama sonoro che gli esteti del paesaggio, dato ostaggio solo alla vista, tendono a ignorare e che invece qui viene a emergere, contribuendo a restituire in tutta la sua poliedrica vitalità quel paesaggio integrale che è parte della «lunga marcia verso il reale».

L’Italia delle Belle contrade non è ancora la suggestiva e stereotipata cartolina di un «Bel Paese» amato dai turisti che giungono nella penisola nel corso dei secoli successivi e che, come confessano in un loro libro di memorie Joseph ed Elizabeth Pennell, protagonisti di un viaggio in bicicletta, anzi in velocipede, lungo la penisola, vorrebbero rimanesse come era, rifiutando il presente e ogni modernizzazione: «Perché» spiegano i coniugi Pennell «noi forestieri non proviamo alcuna simpatia per gli sforzi che l’Italia unita compie per raggiungere le comodità moderne, e, dunque, la comune mediocrità».

L’Italia delle Belle contrade è un formicaio operoso di ogni possibile attività produttiva, estrattiva, costruttiva. È un luogo pieno di colori e di odori (e di puzze) di ogni possibile merce e manufatto e tessuto e minerale e sostanza commestibile. Nelle lunghe elencazioni offerte in queste pagine da Camporesi non è solo la vista a essere mobilitata, ma scendono in campo il tatto e l’odorato, l’udito e il gusto, coinvolgendo il lettore in una ricognizione densa di suggestioni sensoriali. Nel libro scorre lo scroscio delle canalizzazioni, il battito di forge e di mantici, lo strepito dei carri in transito, il cigolio di carrucole sempre in movimento. È un testo affollato di un’umanità che non tace mai: urla e canta, impreca e fischia, dà ordini e anche quando obbedisce non rinuncia a dire la sua. È un paese dove i visitatori sembrano inciampare a ogni angolo nelle opere di una creatività che è sempre concreta, ardita, presa a far sbocciare invenzioni, a sperimentare congegni che affrontano in modo inedito e geniale lavorazioni antiche.

L’Italia di quegli anni è percorsa da eserciti stranieri, Roma è messa a sacco, battaglie fissate per sempre nei manuali di storia decidono se la penisola debba appartenere alla Francia o alla Spagna mentre il mondo si fa più largo e il Mediterraneo si rimpicciolisce e si impoverisce. Eppure tutto questo tempestoso soffiare – di belliche imprese e di distruttive ambizioni di potenti e di geografie che ridisegnano economie e nazioni – sembra non sfiorare la ruvida e vitale realtà quotidiana di un paese che non è ancora il paesaggio incantato e immobile fissato dai pittori ma è abitato da una vita vera e indomabile.

L’attenzione che Camporesi altrove ha dedicato agli aspetti più concreti del vivere materiale qui si declina in altre tonalità, ma è come se, comunque, la sua narrazione percorresse, attenta a ogni particolare, un corpo vivo e immenso quanto il territorio che dalla placida pianura corre lungo la spina dorsale appenninica e i fianchi avvolti dai due mari contrapposti.

Corpo operoso dove le mani sempre all’opera di vaste moltitudini laboriose sono le vere artefici di un’età straordinaria: dove «la mano pazientemente educata e guidata dall’intelligenza e dal sentimento del bello… orchestrava la creazione dell’artista‑artiere».

È un mondo apparentemente ben distante da quel sapere scientifico e dal dominio tecnologico che verrà secoli dopo, ma tuttavia «senza microscopi né telescopi e probabilmente senza bilance di precisione, dove la misura non diventa mai calcolo e le macchine vengono concepite “ad occhio e croce”, in quel mondo» scrive ammirato Camporesi «le arti minori industriali applicate raggiungevano una perfezione e una bellezza sbalorditive».

Per chi in questi nostri anni ha avuto la fortuna di mettersi a esplorare in lungo e in largo l’Italia, cercando di raccontare – come è accaduto a me, con una trilogia composta da Sulle strade del silenzio, Un paese ben coltivato, Portami oltre il buio – i dettagli, i segnali, a volte appena sbocciati, di una discontinuità col passato che è presagio di un futuro possibile, addentrarsi nelle pagine delle Belle contrade è un po’ come smarrirsi e ritrovarsi in un mondo trascorso che, inaspettato e inalterabile, è ancora all’opera accanto a noi. E ci attende, dietro l’angolo del tempo.

8 settembre 2016