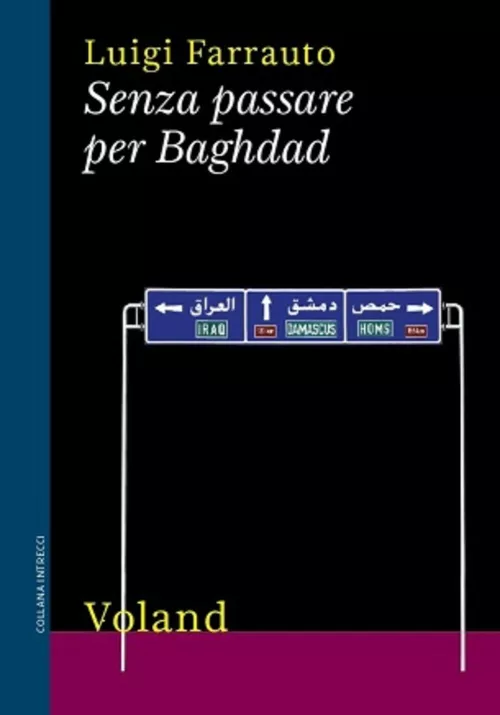

Luigi Farrauto. Senza passare per Baghdad

Senza passare per Baghdad (Voland, pp. 192, € 13) è come una camera oscura.

Un narratore-fotografo-demiurgo ricostruisce sulle fotografie stese al buio l’itinerario che unisce sulle mappe sentimentali e ferroviarie Milano a Damasco.

Una larga panoramica racchiude tutte le camere oscure dentro una città che si spegne, una corsa in bicicletta contro il tramonto e le promesse di viaggi da iniziare.

L’obiettivo si stringe poi sui mezzi primi piani di Alex e Jari, campo e contro campo ma in soggettiva, due diari autobiografici e fotografici in parallelo.

È la storia di un’amicizia antica e controversa, che si nutre di assenza, di attese e di contraddizioni.

Alex è un modello manista, fotografo per diletto, con l’ossessione per il dettaglio e per la correttezza formale; in costante e faticoso equilibrio tra sensibilità ed esposizione, sulla carta come nella vita.

Le frontiere meneghine sono colonne d’Ercole invalicabili e Milano è una prigione accogliente in bianco e nero. La tensione è tutta interiore; come fotografare cercando l’immagine dentro se stessi, con il cavalletto poggiato sul balcone e l’intrico di fili elettrici dei tram che ricama il cemento dentro l’obiettivo.

Jari è un fotoreporter giramondo, vende sogni e ritagli di paradisi lontani a chi sfoglia in pantofole le riviste patinate; spoglia i luoghi, li violenta a scatti fotografici, ne denuda e divora l’anima. Tutta la tensione spinge verso il fuori, verso l’ignoto.

Alex e Jari sono gli estremi irriducibili di una dialettica instabile, tra l’ironica eleganza di Cartier-Bresson e le orge di colori e passione di McCurry.

Spetta alle fotografie il compito di consentire l’incontro dei due mondi e il romanzo è uno scambio epistolare di confessioni che stanno tutte dentro una cornice di carta.

Le lettere tra i due amici sono prive di parole, da leggere tra i contorni e le sfumature, nelle ombreggiature e negli errori di inquadratura. È comune a entrambi l’ostilità alla parola, alla prepotenza del dar nome alle cose, all’arbitrario e costrittivo matrimonio di segni e significato che priva il mondo di potenziale e fantasia.

È il senso stesso della fotografia a supplire quando le parole non sono abbastanza, o per farne a meno; come le didascalie ermetiche e aeree con cui Jari firma gli scatti di un reportage fallito. Ma neppure le foto sono sufficienti a narrare una storia; manca il filo rosso che le tenga insieme, la trama sensibile che ne faccia racconto. Si avverte diffusa, anche nella scrittura, l’impossibilità del narrare, la resistenza delle storie a compiersi e lo sforzo di guidarne gli esiti e tenerne insieme le parti.

Nella polarizzazione estrema delle due vite parallele che viaggiano insieme senza incrociarsi, le posizioni si radicalizzano sino al cortocircuito: due tesi tanto divergenti che per trovare la sintesi bisogna ribaltarle. Bisogna trovare il coraggio di partire e la stabilità dove non la si aspetta e Damasco è la città ideale, con la sua medina caotica e palpitante, la città più antica del mondo dove l’uomo ha sentito di doversi fermare.

Quando le parole non dicono abbastanza, quando l’esposizione è eccessiva e la carta si brucia, quando nemmeno le fotografie riescono più a raccontare, bisogna posare la fotocamera, farsi indicare la strada dalle immagini e poi disperderle sulle pietre più antiche della medina e iniziare da capo.