Why we fight

Invece di rassicurarmi dicendomi che erano tutte assurdità, gli uomini furono d'accordo con me. Nella guerra tra uomini e donne, dissero, io non avevo abbastanza paura del nemico. Protestai, sostenendo che avevo molta paura, fin troppa paura, ma loro dissero che confondevo la paura con la soggezione. E poi, aggiunsero, non avevo un piano. Mai andare in guerra senza un piano. Quasi tutti gli uomini del bar concepivano l'amore in termini bellici, perché dicevano che si trattava di prendere qualcosa che apparteneva a qualcun altro, il che era la dinamica fondamentale di ogni azione militare. Della seduzione come della distruzione. Tutti i consigli sentimentali di Cager, per esempio, tendevano a ispirarsi alla sua esperienza di lotta contro il comunismo. Le donne erano come i rossi, diceva. Imperscrutabili. Spietate. Dedite alla redistribuzione forzata della tua ricchezza.

[J. R. Moehringer, Il bar delle grandi speranze, 2005]

È tornato?

Chissà quanti maschi italiani, sul finire di questa estate, hanno incrociato il loro sguardo con quello di Samuel L. Jackson (e con quello di Josh Hartnett, in secondo piano), e si sono fermati a osservare un uomo solo sul ring, che sembrava sfidarli. Alle spalle di quel lottatore solitario, un pubblico in estasi. Chissà quanti di questi uomini avevano visto – io no – il film del 2007 da cui sono tratte queste due immagini: La rivincita del campione (Resurrecting the Champ) di Rod Lurie, ispirato al libro di cui stavano osservando la copertina. Chissà quanti sono mai saliti sul ring, quanti sono esperti di pugilato o di altre forme di “combattimento rituale” – ci arriverò tra poco –, quanti hanno avuto un sussulto, come lo ho avuto io, a leggere il titolo – Il campione è tornato – e il nome che imperava in copertina: J. R. Moehringer.

J.R.: il ghost writer di uno dei casi editoriali più impressionanti degli ultimi anni, il long seller Open di Andre Agassi, un libro che aveva puntato con la stessa convinzione sulla biografia del tennista – una storia di amore-odio per uno sport basato su un altissimo tasso di competitività, o forse sarebbe meglio dire una storia di odio e caparbietà – quanto sulla strabiliante penna dell'uomo dietro le quinte, J. R. Moehringer, appunto.

Chissà quanti – come è capitato a me dopo aver divorato il suo romanzo d'esordio, Il bar delle grandi speranze, 2005 – hanno creduto che questo fosse, dopo Pieno giorno (Sutton, uscito in inglese nel 2012 e in italiano l'anno successivo), l'ultimo libro del ragazzino di Long Island diventato uno straordinario reporter e narratore. E invece non era così: l'editore Piemme aveva appena tradotto un lungo reportage d'inchiesta uscito nel 1997, ottanta pagine che si leggono d'un fiato, nelle quali l'autore ci accompagna sulle tracce di uno dei più grandi pugili della storia: Bob Satterfield, un peso massimo che a un certo punto, semplicemente, sparì.

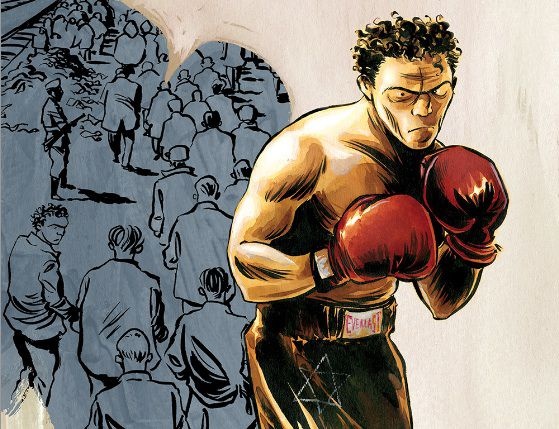

Negli stessi giorni in cui usciva il libro di Moehringer, il Sole 24 Ore ripubblicava due storie di boxe scritte più di un secolo fa da Jack London, e pochi mesi prima l'editore Bao aveva dato alle stampe Il pugile di Reinhard Kleist, un graphic novel violento e a tratti straziante che racconta la vita di Hertzko Haft, basata sul libro scritto dal figlio, Alan Scott Haft (Harry Haft: Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano, 2003). È la storia di un uomo diventato pugile per sopravvivere, e che sulle nocche ha avuto per tutta la vita i segni dei compromessi che ha dovuto sopportare in lager, per tenere viva la speranza in un'altra chance. Per poter sognare una vita fuori dai reticolati, Haft prendeva a pugni gli altri internati, su un ring.

Viene da scansarsi, a vedere disegnato in copertina il suo volto arcigno e i suoi guantoni che ci sfidano, e specularmente viene da andare incontro a Samuel L. Jackson, da salire sul ring, guardando la copertina de Il campione è tornato (“a volte colpire un uomo è la risposta più soddisfacente all'essere un uomo. Inquietante, forse, ma così è”, leggiamo nel libro). Viene da entrare in relazione con quelle immagini, da “cercare il contatto” – direbbe il gergo calcistico –, ma perché? Da un lato perché amiamo le storie, come racconta magistralmente il libro L'istinto di narrare. Come le storie ci hanno resi umani di Jonathan Gottshall (Bollati Boringhieri 2014), un autore brillante di cui vorrei parlare qui, ora. Dall'altro perché agli uomini piace combattere, e piace guardare altri uomini che combattono. O almeno è quello che li spinge a fare la loro natura – o forse avrebbe più senso usare un sostantivo maschile, tipo “istinto”, ecco.

Uomo a terra

“Ma non vedo cosa ci trovi di bello, Joe”, disse sommessamente con un tono perseverante nelle sue parole che tradiva una discussione recente e poco soddisfacente.

Per un fugace istante un'ombra oscurò la faccia da fanciullo di lui, per essere rimpiazzata dal colorito della tenerezza. Era solo un ragazzo, come lei era solo una ragazza – due giovani esseri alle soglie della vita, che affittavano casa e acquistavano tappeti insieme.

“A che serve preoccuparsi?”, argomentò lui. “È l'ultimo incontro, l'ultimo e basta.”

[Jack London, Il gioco, (The Game), 1905, ora in Storie di boxe]

C'è un'altra immagine, a pagina 262 di un libro pubblicato a settembre 2015 da Bollati Boringhieri, in cui vediamo un uomo – un fighter – a terra, che chiede la resa. La didascalia strappa un sorriso al lettore, perché è un turning point narrativo che forse ci si aspetta dall'inizio del libro, o forse no. Insomma, perché l'autore fino a quella fotografia ti ci ha scortato riga dopo riga, e credo che lui nella scrittura abbia cercato esattamente quel tipo di sorriso, in noi che stiamo dall'altra parte. Non è il sorriso sorpreso di avere una considerevole dose di voyeurismo che ti regalano i video della gente che cade (basta cercare “people falling” su YouTube) o quelli pubblicati da Delinquenti prestati al mondo del pallone, la cui pagina Facebook, nel momento in cui scrivo, è a pochi clic dal mezzo milione di “mi piace”. Il sorriso che ha strappato a me è quello che dice “grazie” all'autore, per averti accompagnato alla scoperta di un mondo che credevi di conoscere ma che conoscevi molto meno di quanto pensavi. Alla scoperta anche di te stesso, in sostanza.

Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli di Jonathan Gottschall è un libro straordinario. Uno di quei saggi ad alta concentrazione narrativa che rasentano la perfezione: il giovane ricercatore americano che ci aveva già trascinati nel nostro “istinto di narrare” intreccia la sua esperienza di lottatore in una palestra di “arti marziali miste” (MMA) con quella di studioso che domina il vocabolario dell'antropologia, della biologia evoluzionistica e di incalcolabili altri campi del sapere. E con quella di esemplare maschio del genere umano.

Per chi come me – e come la maggior parte dei giovani uomini del mondo occidentale – ha coltivato il proprio immaginario anche e soprattutto a colpi di Fight Club, Rocky IV (entrambi i film sono citati nel libro) o ha allenato i propri polpastrelli nella bidimensionalità di Street Fighter – il videogame “picchiaduro” pubblicato per la prima volta nel 1987 – questo libro è una guida alla scoperta del groviglio di natura e cultura che regola il rapporto tra noi e la violenza. La violenza che ci vede soli contro un altro esemplare della nostra specie, quella che ci vede soli contro molti o viceversa, e quella che sperimentiamo in gruppo, nelle innumerevoli forme di “combattimento rituale” che viviamo ogni giorno, dal campo da calcio alla ringhiata di rabbia nel traffico.

Vorrei vederti danzare

Il combattimento rituale – pensiamo agli elefanti marini che cozzano l'uno contro l'altro sulla battigia, o ai cervi che intrecciano le corna con l'avversario – stabilisce diritti di priorità su tutto ciò che conta attraverso scontri delimitati che riducono il rischio per i contendenti. Lo stesso vale per gli scontri fra umani, solo in misura ancora maggiore. […] Si tratta di eventi che spaziano dal classico duello altamente codificato e letale (pistole all'alba), a sport da combattimento come le MMA [arti marziali miste] o il football americano, alle lotte fatte per gioco dai bambini, ai duelli puramente verbali (le battaglie rap, le liti del quotidiano). Tutte situazioni che spesso appaiono ridicole e a volte finiscono in tragedia. Ma svolgono una funzione vitale: aiutano gli uomini a elaborare i conflitti e a fissare delle gerarchie, riducendo al minimo gli spargimenti di sangue e il caos sociale. Senza i codici vincolanti della danza della scimmia, il mondo sarebbe un luogo molto più tetro e violento.

Potrebbe sembrare che vi sia una differenza enorme tra il prendersi a cazzotti nel cortile di una prigione o in un bar e i duelli degli aristocratici euro-americani, invece non è così. O, meglio, i codici duellistici hanno unicamente formalizzato e reso più elaborate le mosse tipiche della danza della scimmia umana, allo stesso modo in cui l'opera lirica formalizza e rende più elaborata l'attrazione universale degli esseri umani per la melodia e il ritmo.

Diamo sempre automaticamente per scontato che noi umani siamo più complessi degli altri animali, e per molti aspetti lo siamo. Ma per quanto attiene i conflitti tra maschi, un classico duello (o scontro fisico) corre perfettamente in parallelo con la versione animale del combattimento rituale. Quando dei tizi pronti a fare a pugni si fronteggiano in un bar – o dei ragazzi in un campo di calcio – lo schema dell'intensificarsi di provocazione e rimbeccata (la danza della scimmia) è geneticamente determinato né più né meno di quello di due montoni che si fronteggiano su un pendio o due scimpanzé che litigano schiamazzando nella giungla.

[Jonathan Gottschall, Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli, 2015]

“Un combattimento – scrive Gottschall – è un dramma inzuppato di sudore fino all'osso, una rappresentazione dell'intero groviglio di ciò che è umano, con tutto il bello e tutto il terribile esposto in piena vista”. E aggiunge, a proposito della letteratura sul pugilato (solo un tassello del suo discorso di ampio respiro), che “gli scrittori vedono la boxe come una metafora della condizione umana: la vita è bella; gli uomini sono meravigliosi e coraggiosi e poetici; ma in fondo in fondo la vita è una lotta, nella quale siamo tutti destinati a perdere”. E ancora: “Un combattimento ci confonde perché tira fuori allo stesso tempo il meglio e il peggio di noi, dimostrandoci che non si può avere l'uno senza l'altro”. L'autore lo sa anche per esperienza diretta, e incalza il lettore con innumerevoli domande, a molte delle quali dà convincenti risposte.

Come si misura l'abisso nei comportamenti tra uomini e donne nell'approccio al “combattimento rituale”? Quanto influisce la presenza di un pubblico? Perché gli uomini corrono il rischio di essere uccisi o feriti “per evitare la certezza dell'annientamento sociale”? Come ci si costruisce “un arsenale di deterrenza”? C'è relazione tra penuria di donne e violenza nei maschi? E perché i giovani maschi amano il pericolo? Facciamo sport perché ci mantiene in forma? “Nessun cacciatore-raccoglitore sano di mente si sarebbe mai messo a correre o avrebbe sollevato un masso semplicemente per consumare energie e 'fare ginnastica'”, scrivono Loren Cordain e Joe Friel in The Anthropology of Sport and Human Movement (2010), e vengono ripresi da Gottschall, che per rispondere a questi e altri interrogativi si muove agilmente tra epoche della storia umana e fasi della vita, come aveva già fatto ne L'istinto di narrare, fino ad arrivare ad affrontare, anche in questo libro, il tema del gioco dei bambini:

Ci piace giocare per la stessa ragione per cui ci piace mangiare o fare sesso: perché ci fa bene. E per quasi tutti i maschi niente è così pazzamente divertente come giocare in maniera esuberante e chiassosa. La natura ha previsto che i maschi apprezzino così tanto questa modalità di gioco perché è importante, poiché costituisce un vero e proprio allenamento alle arti combattive. Insegna loro a lottare corpo a corpo per ottenere una posizione dominante, sia fisicamente sia verbalmente. Insegna a fuggire, inseguire e placcare, a scagliare colpi e schivarli. Insegna a essere coraggiosi e duri: a flirtare con il pericolo e tollerare il dolore.

Con il gioco i bambini stanno anche avviando un processo maschile che durerà tutta la vita, nel quale creano e mantengono gli arrangiamenti del loro status mediante le competizioni. Ingaggiano combattimenti rituali infantili che determinano la dominanza, evitando però i rischi del combattimento reale.

[…] Come suggerisce il neuroscienziato Jaak Panksepp, ai bambini piace giocare “con un forte margine di competizione” e, via via che crescono, non fanno altro che specializzarsi in tipi più formali di gioco esuberante: iniziano a praticare gli sport.

I fattori culturali “portano uomini e donne verso le loro inclinazioni innate, non ad allontanarsi da esse”, aggiunge Gottschall riprendendo uno studio di Robert Deaner sui caratteri fondanti – nel mondo dello sport – delle nostre società, ancora dominate da varie forme di “combattimento rituale”, più o meno annacquate. “Perché diventiamo fanatici per gli sport di squadra ma non per altre imprese collettive che parrebbero tanto più importanti?” – si chiede l'autore. “Perché nell'esperienza umana non c'è nient'altro che scateni un entusiasmo tribale – orge di amore e odio, tempeste di emozioni violentissime – come gli sport di squadra? Niente... eccetto la guerra”.

Dal film The Wrestler

Odi et amo – dissonanze?

La guerra è brutta, orribile, è il male […]. Ma credo che la maggior parte degli uomini che sono stati in guerra dovrebbero ammettere, se sono onesti, che da qualche parte dentro di sé l'hanno anche amata, amata più di qualunque altra cosa che sia accaduta loro prima o dopo. E come fai a spiegare questo a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, ai tuoi amici?

[William Broyles Jr., Why Men Love War, 1984, cit. in Gottschall]

L'uomo ama la guerra, l'uomo odia la guerra, e – nel dubbio – l'uomo si prepara a fare la guerra, oggi come ieri. Le origini delle stesse discipline atletiche dei giochi olimpici “erano tutte una forma di allenamento al combattimento”, rileva Gottschall approfondendo il tema della “guerra simulata” (il lacrosse, sport praticato dai nativi americani, era chiamato “piccolo fratello della guerra”), e mettendo in luce un dilemma forse irrisolvibile: il fatto che lo sport sia una valvola comunemente ritenuta “sana” per sfogare l'aggressività di un determinato ambiente sociale non convince molti studiosi. “Anzitutto – scrive – c'è la storia a dirlo: è pura leggenda che le Olimpiadi antiche abbiano fermato le guerre dei Greci, e nel secolo successivo all'inaugurazione dei giochi moderni l'umanità ha combattuto alcuni fra i suoi conflitti più sanguinosi. E poi c'è l'antropologia, la quale mostra che le società con molti sport duri e combattivi hanno molte più guerre e omicidi, anziché averne di meno”. E poi, la guerra può creare quella che per comodità possiamo chiamare dipendenza: “spesso i soldati paragonano l'estasi della battaglia all'estasi del sesso, non perché trovino che il combattimento sia eccitante in senso stretto, ma perché il sesso è l'unica altra cosa di cui abbiano esperienza che possa rivaleggiare con l'intensa esaltazione data dal combattimento”.

In parallelo, scorre il tema dello sguardo, e il libro è disseminato di riflessioni anche su noi potenziali o effettivi spettatori di intrattenimenti violenti, di cui siamo quasi tutti avidi – sostiene Gottschall – “pur dichiarando a noi stessi che personalmente odiamo la violenza, che ci disgusta. Ma ci prendiamo in giro. La verità è che se alcune forme di violenza ci fanno provare disgusto, altre ci allettano. Anche le persone che preferirebbero essere cieche piuttosto che guardare un combattimento nella gabbia trovano divertente la brutalità del football americano o le crime story più raccapriccianti. Per un secolo gli studiosi di scienze sociali hanno sostenuto, ottimisticamente, che la nostra attrazione per gli spettacoli violenti è una cosa positiva, poiché se soddisfiamo la nostra fame di aggressività con un surrogato è meno probabile che ci comporteremo davvero in maniera aggressiva. Ma non ci sono prove che questo sia vero. Io sarei orientato a una tesi più pessimistica: siamo attratti dagli intrattenimenti violenti per il semplice fatto che ci piacciono. Perché non siamo nemmeno lontanamente così buoni o civilizzati come amiamo pensare”.

Senza giri di parole, con grande onestà intellettuale, Gottschall parla di “dissonanza cognitiva” e, riprendendo Harold Schechter (Savage Pastimes, 2005), sostiene che quello che ci ha resi “più civili” in tempi recenti è stato nient'altro che “l'avanzamento tecnologico. Film, effetti speciali e letteratura ci permettono di consumare grandi quantità di sofferenza senza sporcarci le mani o sentirci in colpa per aver usato degli esseri umani veri”. Ci costringe a guardare i tratti più complessi e contraddittori della natura – e della cultura – umana. Per assonanza, torna alla mente un brano all'inizio del libro, quando Gottschall pone fine alle sue esitazioni e fa il passo decisivo per diventare un fighter: “Avrei combattuto per la paura di ciò che la gente avrebbe pensato e detto se non l'avessi fatto. Avrei combattuto perché […] sarei stato un vigliacco a non farlo. E, per quanto contraddittorio possa sembrare, avrei combattuto anche per quelle volte in cui, tanto tempo prima, ero stato troppo vigliacco per farlo”.

Questo libro è un po' come uno specchio, credo. Ogni esemplare del genere umano – o per lo meno ogni esemplare maschio – potrà trovarci dentro un po' della propria forza, e un po' della propria debolezza. Non è da escludere che, a ridosso del Natale, possa aiutare anche a sentirsi un po' più buoni ;-)