Ristampa di Davanti al dolore degli altri / Il cadavere di Susan Sontag

Se cercate una foto di Susan Sontag su internet, ne troverete molte nella sua classica versione iconica, che corrisponde alla fase più alta della sua celebrità. Con una striscia bianca di capelli, la cosiddetta frezza, che sembra starle sulla testa leonina come un cartello segnaletico: attenzione, ecco uno dei migliori cervelli del secolo. Ma se continuate a guardare, troverete anche sue fotografie da bambina e poi da giovane, spavalda americana che si mangiava impudentemente il mondo negli anni Sessanta. E se ancora proseguite, a un certo punto incapperete in qualcosa di molto diverso: le immagini di un corpo gonfio, irriconoscibile, martoriato dalla malattia. Finché non vi troverete nientemeno che al cospetto del cadavere di Susan Sontag.

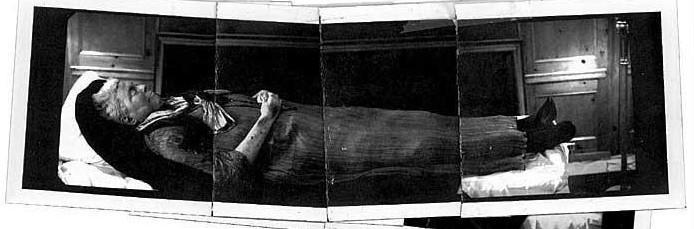

Visione enorme e terrificante che dobbiamo alla compagna fotografa di Sontag. Altro mito del Novecento: Annie Leibovitz. Quella, per intendersi, della foto di John Lennon nudo, abbracciato in posizione fetale a Yoko Ono. Oppure di Whoopi Goldberg immersa in una vasca di latte. E molte altre. Nel libro A Photographer’s Life 1990-2005, uscito per Random House nel 2006, Leibovitz mescola le sue popolari foto delle più grandi stars, uscite sulle pagine di Rolling Stone, Vanity Fair o di altre riviste patinate, con sorprendenti immagini intime della vita privata. Tra le quali, spiccano le diverse foto dedicate alla malattia e alla morte della compagna: Susan Sontag nella sua ultima incarnazione terrena, lontana anni luce dalla giovane che aveva scosso l’America con saggi come Against Interpretation del 1966 oppure Styles of Radical Will del 1969. Invece vicinissima alla sua trasformazione finale, in un cadavere con i capelli bianchi e corti, infagottato dentro un lungo vestito a plissé e pronto a sparire dentro una tomba del cimitero di Montparnasse.

Mi ricordo bene la prima volta che ho visto quelle immagini. Con un misto di incredulità e terrore. All’inizio non avevo capito che si trattasse di lei: c’era una parte di me che rifiutava di credere che fosse davvero Susan Sontag quel grosso tronco sfigurato che era rimasto impresso nelle fotografie di Annie Leibovitz. Poi, quando l’evidenza dei fatti si è fatta largo, ne ho avuto un moto di repulsione. Infine, superato anche quest’ultimo, ho dovuto fermarmi, cercando di porre a me stessa la domanda giusta: non ci aveva forse insegnato questo, Sontag, nel corso di tutta la sua opera? Farsi le domande giuste. O per lo meno, provarci. E la domanda giusta, in questo caso, era perché due donne tra le più singolari e creative della nostra epoca, che tanto hanno influenzato la riflessione e la pratica della storia della fotografia del Novecento, avevano deciso di fare questo? Essendo chiaro, nel modo cristallino che la loro duplice fama imponeva, che dovevano averlo deciso insieme.

Credo che per tentare di rispondere a questa domanda, dovremmo leggere o rileggere l’ultimo libro pubblicato da Sontag nel 2003, l’anno prima della sua morte: Regarding the Pain of Others. Appena ristampato dalla casa editrice nottetempo con il titolo Davanti al dolore degli altri, nella traduzione di Paolo Dilonardo già uscita da Mondadori nel 2003, il libro parla di fotografia e di guerra. Ma soprattutto parla di noi. O meglio fa tremare quel noi che troppo enfaticamente, troppo retoricamente e stancamente utilizziamo nelle nostre riflessioni sui fatti estetici e morali. Bacchettando perfino Virginia Woolf, che nel saggio Le tre ghinee del 1938 l’aveva utilizzato con troppa leggerezza, secondo Sontag, a proposito dell’orrore delle foto di corpi mutilati della guerra civile spagnola: “Non si dovrebbe mai dare un ‘noi’ per scontato quando si tratta di guardare il dolore degli altri”. Proviamo a estrarre da questa frase del libro di Sontag tutto il succo che possiamo. Partendo, prima di tutto dall’espressione “dare per scontato”. Ecco quello che Susan Sontag non ha mai fatto. Fino alla fine, evidentemente, quando decide con la compagna fotografa di dirci che non possiamo né dobbiamo dare per scontato che i corpi, nel momento in cui attraversano la malattia e la morte, vadano nascosti. La sua mente è sempre andata controcorrente rispetto a ciò che diamo per scontato. Un gesto sulfureo che ci apre la testa, disegnandola in modi nuovi.

Poi estraiamo dalla frase il verbo che ne è il perno: guardare. Una parola dentro cui si sprofonda, per quanto si presenta complessa. Nelle foto che troviamo su internet, Susan Sontag ci guarda. Guarda noi che, guardandola, non possiamo dare per scontato di essere parte di un’entità che sia possibile riassumere nel pronome plurale “noi”. Quello sguardo ci crea e ci sfida, fino al punto di ricordarci cose fondamentali e antiche. Come per esempio la differenza, che ci hanno insegnato da piccoli, tra il verbo vedere e il verbo guardare. Uno scarto dentro cui mi pare stia gran parte di ciò che Susan Sontag ha rappresentato nel Novecento. E forse di ciò che il Novecento ha lasciato di meglio al futuro: vale a dire un’ingiunzione a liberarsi, attraverso una severa e perfino crudele anatomia del gesto del guardare, che ci renda sempre disponibili a guardare diversamente. In uno dei punti per me più commoventi di questo libro, l’autrice parla dell’“irresistibile tentazione” di mettere in discussione le idee ormai vulgate sull’impatto della fotografia, che lei stessa aveva contribuito a diffondere con il suo celebre libro On photography del 1977. Uno dei capolavori critici del Novecento, che sta in vetta insieme a quelli di Benjamin e Barthes. Se non, talvolta, un gradino sopra. Sontag contro Sontag: Sontag settantenne che guarda Sontag quarantenne, la quale a sua volta si sporge verso di lei dalla foto con la frezza. Non vedete in questa formidabile giravolta una commovente vertigine di autoliberazione?

Ma se continuiamo a scorticare la frase da cui siamo partiti, ci viene infine incontro la sua parola più forte e ambigua: dolore. Forte perché Sontag non sta parlando di tutte le immagini del mondo, parla solo di quelle immagini che ci mettono di fronte al dolore dell’umanità. Una sua parte o un suo individuo, ma sempre in un contesto collettivo di tale violenza da fare vacillare il senso stesso di ogni interpretazione. Ambigua perché la foto è già oltre quel dolore. Lo fissa ma anche lo rimanda a un passato che non c’è più. La foto che rappresenta il dolore, contiene davvero quel dolore, oppure lo svuota per portarne sotto i nostri occhi soltanto un involucro, un simulacro? Il dolore che la fotografia può cogliere è solo fisico. Non può essere mentale, perché ha l’obbligo fotografico di essere visibile. Ma a parte lo scarto temporale, che lo sposta sempre altrove nello spazio e nel tempo rispetto al luogo e al momento in cui noi arriviamo a guardarlo, come ce la caviamo con il fatto che quei corpi non sono davvero davanti a noi in preda all’atroce sofferenza che vediamo? Possono soffrire i simulacri, le immagini? Come possiamo attribuire loro questa virtù o questa condanna che appartiene agli esseri tridimensionali, viventi? Alla loro mortalità, legata alla carne che vive nell’istante?

D’altra parte l’effetto della fotografia è molto diverso, per esempio, da quello prodotto dalla lunga tradizione di quadri che da sempre raffigurano torture e altri martirii fisici. Per quanto ogni manipolazione delle immagini sia possibile e quindi l’interpretazione dell’origine o del significato di quel dolore possa risultare ambigua, la foto rappresenta uno o più esseri umani che sono realmente esistiti. Potrebbe essere una messa in scena, ma qualche corpo reale da qualche parte del globo terrestre in cui viviamo deve essere entrato nel mirino di chi l’ha fotografato. E qui arriviamo al problema da cui Sontag era partita: noi e gli altri. Tutto il libro parla di questo. Quale relazione visiva, emotiva e politica noi che siamo al di qua della fotografia possiamo avere con quelli che stanno al di là, immersi in una sofferenza ormai di fatto inattingibile, ma sempre magicamente riattivata dalla foto che ha il compito di circolare e farsi vedere dal maggior numero di persone? Il che suscita la domanda delle domande: non è una perversione riattivare a vuoto quella sofferenza, per portacela a casa o in giro come un memento tascabile? A cosa serve?

Sontag non ha paura di rispondere che è vero: si tratta di una perversione. “Noialtri, che lo vogliamo o no, siamo tutti voyer”, inutile nasconderlo. Lo spettacolo a cui siamo chiamati ad assistere mescola il “mistero” all’“indecenza” in maniera tanto tormentosa quanto impossibile da districare. L’esperienza dell’osservatore può essere definita, da questo punto di vista, “nauseabonda”, esibendo non pochi punti di contatto con la pornografia. Perché Georges Bataille teneva sulla propria scrivania la fotografia “estatica e intollerabile” di un uomo scorticato e mutilato scattata in Cina nel 1910? Non lo sapremo mai per davvero. Ma non possiamo ignorare che il cuore di tenebra che sta al centro dell’atto di guardare il dolore degli altri si riassuma nel grande tema della morbosità. La bellezza del terribile. Il suo fascino, che ci attira irresistibilmente verso alcune immagini che sono interessanti perché atroci; come per volersi bruciare senza sentire nulla, lasciando che quel dolore rimanga condensato e rappresentato nel corpo degli altri. La sua assuefazione, che ci droga, fino a riportarci dallo stadio sofisticato del guardare a quello primitivo del vedere. Sontag non ha paura di parlare di tutto questo. Non per condannarlo, ma per mostrarcelo come un abisso che ci appartiene.

La raffinata capacità che Sontag ha di sollevare il velo dell’ipocrisia e del senso comune su questioni di tale portata può essere messa in luce da almeno tre esempi della sottigliezza del suo cervello e del suo modo di prestarlo al servizio di una qualche nostra forma di liberazione: il primo è quando parla del tema della compassione, che ciascuno di noi potrebbe aspettarsi di trovare al centro di questo libro. Ne parla come di un’emozione instabile, di cui diffidare. Una pericolosa mistificazione, da inquadrare nel solenne rifiuto di ogni ombra di sentimentalismo che costituisce il cuore novecentesco dell’eccezionale esperienza intellettuale di Sontag. E anche della sua radicale volontà di smontare le convenzioni emotive attribuite tradizionalmente all’intelletto femminile. Il secondo esempio lo troviamo laddove l’autrice si indigna di quanto triviale sia l’interpretazione della nostra società in quanto società dello spettacolo, che ci avrebbe dopati e intontiti attraverso una marea incontenibile di immagini: “Parlare di una realtà diventata spettacolo è di un provincialismo che lascia senza fiato”. Constatazione decisamente anticonformista rispetto alle posture intellettuali più correnti, che va a braccetto con il rifiuto dell’ingenua utopia che si possa promuovere un’ecologia delle immagini: ormai, all’inizio del nuovo millennio, sappiamo che una tale processo di rigenerazione non ci potrà essere e non ci sarà. Infine, il terzo esempio riguarda un’altra facile connessione che siamo portati a fare, quella tra immagini e memoria. Troppo facile per l’odorato acutissimo della scrittrice, che ci sente dentro un certo puzzo di marcio. Regalandoci una frase meravigliosa, nella sua semplicità spiazzante: “Forse attribuiamo troppo valore alla memoria, e non abbastanza al pensiero”. Pensare, che attività difficile.

Questo è un grande libro politico, come lo sono tutti i libri di Susan Sontag. Politico, non ideologico, se ancora questa distinzione ci dice qualcosa: la riprova, per me, sta nella sua capacità di fare duettare alcuni dei nostri più spinosi punti di riferimento, che stanno agli antipodi gli uni dagli altri. Prima di tutto la contemplazione e l’azione. Il libro incita ad agire, salva le foto del dolore degli altri solo e soltanto nella misura in cui siano in grado di contribuire a una qualche forma di consapevolezza che deve portare prima o poi all’azione. Contro la guerra, contro l’ingiustizia, contro il nostro esserne del tutto compromessi. Ma l’enunciato diventa più complesso se lo si coniuga con lo spazio di contemplazione che Sontag reclama in fondo al libro, riguardo all’atto del guardare queste fotografie. La contemplazione e l’azione non si escludono reciprocamente: al contrario, dovremmo imparare a coniugarle per trovare una qualche via di uscita dall’enigma spietato che le immagini del dolore degli altri ci pongono. A tale binomio si accompagna poi quello, altrettanto centrale, che unisce le immagini alle parole. Non a caso si tratta del binomio che potremmo definire fondativo per una scrittrice che ha passato la sua vita a riflettere, tramite l’uso delle parole, sul ruolo delle immagini: quasi in ogni pagina di questo libro emerge il confronto capitale tra fotografia e letteratura. Una relazione di enorme fascino e complicazione, ignorando la quale non si capisce nulla del Novecento. Le differenze cruciali, quasi ulceranti tra queste due arti. Ma anche i minuetti delicati che le fanno intrecciare.

Infine i due binomi di cui abbiamo parlato ci portano al terzo e forse più importante: quello che tiene insieme la realtà con l’artificio. Niente di ciò che ci interessa sapere sulla rappresentazione può mostrarsi così banale e inutile da riferirsi soltanto alla realtà, sminuendo il ruolo dell’artificio; ma niente ci deve interessare meno dell’artificio che ignora la pressione della realtà che gli ha dato forma. Per questo un libro che parla della crudele realtà della guerra e degli effetti della sua rappresentazione, dimostra l’ammirevole profondità della sua riflessione finendo con l’apoteosi di una foto di guerra del 1992 di Jeff Wall totalmente immaginata e ricostruita, come fosse una pittura storica del passato. “Lasciamoci ossessionare dalle immagini atroci”, scrive Sontag. Lasciamoci ossessionare dal cadavere di Susan Sontag, potremmo dire noi. Teniamolo sulla scrivania o sul comodino, come faceva Bataille con la fotografia di quello sconosciuto suppliziato in Cina. Non per fargli fare la parte del memento mori. Ma perché continui a sfidare la nostra capacità di pensare.