Le emozioni vegetali di Davide Benati

I cataloghi delle mostre d’arte, tanto quelli corposi che si facevano una volta, quanto quelli più sottili di oggi, hanno sempre il fiato corto rispetto alle opere che presentano. La “riproducibilità tecnica” arriva sempre fino a un certo punto, e restituisce illusivamente solo una parte dell’oggetto, a volte neanche la più importante. Questo è vero anche per un catalogo impeccabile come quello che correda Encantadas, la mostra di Davide Benati promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani (Reggio Emilia, Palazzo da Mosto, a cura di Walter Guadagnini, con Silvia Cavalchi, fino al 2 marzo).

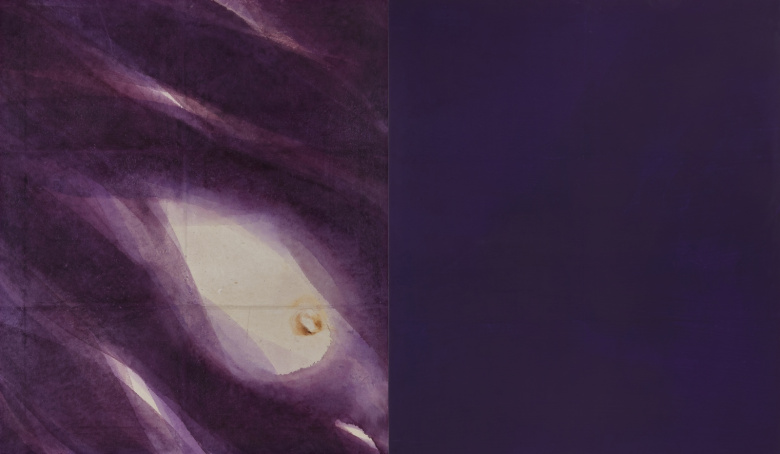

Il fatto è che anche la foto migliore non può render conto della dimensione tattile dei quadri di Benati. Come facevano i pittori medievali e rinascimentali, anche lui predispone e prepara il supporto del dipinto, senonché la tecnica adottata è tutta sua: incolla alla tela due strati di carta nepalese e la usa – sono parole sue – “come un fondo per un muro, per un affresco”. Alla fine, la superficie della tela è tutt’altro che uniforme e regolare. Non liscia, non lucida, una superficie inattuale: i colori, stesi ad acquarello, si stagliano su un piano completamente differente da quello dei nostri computer, dei nostri smartphone, delle televisioni. Non solo: qualunque sia il formato del quadro, i margini tra un foglio di carta e un altro restano ben in evidenza, quasi si trattasse della piegatura ordinata di una tovaglia. E questa partizione delle tele finisce per costituire una sorta di basso continuo, e accompagnare tacitamente la partitura sovrastante dei colori e del disegno.

Una tecnica, dunque, che diventa anche struttura, per quanto discreta e a volte appena visibile. Benati l’adotta sin dalla fine degli anni Settanta: da qui parte infatti la mostra di Palazzo da Mosto, per arrivare fino ai nostri giorni, riassumendo di fatto l’intera produzione dell’artista.

In alcune delle prime opere, sembra che sia proprio il ricorso alla carta a suggerire l’uso della china e, in parallelo, a invitare a una scrittura fantastica, che si deposita in frammenti calligrafici. Ma ben presto ecco comparire in Bosco di Vienna (1979-1980) quello che rimane fino a oggi un tema costante nella pittura di Davide Benati, il tema vegetale (che inizia già con la scelta della carta). Seppure tra ellissi, accenni e sospensioni, riconosciamo infatti steli, foglie, fiori, petali.

Devo però tornare sull’espressione appena usata – “tema vegetale” – per ammetterne l’ambiguità e cercare di dipanarne la complessità. Benati non manca di dichiarare il proprio debito nei confronti dell’Espressionismo astratto statunitense del pieno Novecento, e a sua volta si considera a ragione un pittore astratto. Rimane però un dato di fatto elementare, cioè la frequenza con cui sin dagli anni Settanta-Ottanta le forme vegetali abitano le opere del pittore. Nel 1988, Lea Vergine – la incontriamo nella ricca antologia critica del catalogo – ritrovava nei dipinti di Benati un’“emozione naturalistica”, e precisava:

“Nei fiori c’è il ricordo della fioritura, e la certezza di una forma stabile e inalterabile, come un estremo residuo di vita. Il sentimento del fiore, della foglia, dello stelo si diffonde, si dilegua nella profondità di lontani orizzonti, mentre luci e ombre si proiettano e si slabbrano”.

L’artista è entrato, insomma, in un itinerario di lunghissima durata e dai mille sentieri, originato proprio dalla fascinazione del vegetale. Un itinerario millenario (e indifferente alle demarcazioni geografiche) che troppo spesso siamo portati, in una sorta di automatismo, a confinare nell’ambito dell’esornativo. Pesa ancora sulle nostre reazioni, a distanza di oltre un secolo, lo stigma negativo impresso nelle smanie decorative dell’Art Nouveau. Eppure per smentire questa nostra pulsione a derubricare comunque i motivi vegetali a un settore secondario (e inferiore) della produzione artistica basterebbe guardare a esperienze completamente estranee tra loro e, a loro volta, lontane da quelle di Benati: già dagli anni Quaranta del Novecento, ad esempio, Joseph Beuys aveva dialogato col motivo della foglia. E che dire della recentissima serie di Damien Hirst – The Secret Gardens Paintings (2023) – in cui l’euforia cromatica delle piante fiorite viene esposta senza la minima reticenza.

Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del decennio successivo, diversi dipinti di Benati assumono una struttura multipla; il fatto che l’autore per definirli usi “dittico” e “trittico” non è per nulla secondario, visto che l’uno e l’altro sono termini del tutto interni alla storia dell’arte occidentale: il primo evoca il prezioso (i piccoli dittici eburnei medioevali, ad esempio), il secondo chiama in causa il sacro (le pale d’altare a più ante del Rinascimento italiano e nord-europeo).

Ma adesso la struttura binaria o ternaria assume un ruolo speciale, funzionale alla poetica di Benati. In alcuni dittici, infatti, su un lato si accendono infiorescenze, sull’altro si stendono campiture quasi uniformi di colori scuri (come non pensare a Rothko?): da una parte l’esuberanza cromatica delle fioriture, dall’altra una stasi apparentemente totale (in realtà interrotta da fessure o chiariture). Zone a monocromo che svolgono il ruolo di “intervalli di respirazione” (per usare un’espressione che Christine Buci-Glucksmann coniò per il sistema decorativo dei Greci). Come nel grande dittico del 1989 in cui uno stelo, il peduncolo e una corolla non ancora dischiusa sembrano spuntare da un notturno indistinto.

Nei trittici degli anni seguenti queste ampie zone di pausa lasciano il posto a un rigoglio incontrastato di forme colorate. Ed è qui – accostando dittici e trittici e il rispettivo funzionamento – che si misura la posizione di Davide Benati rispetto all’elemento vegetale (che è dunque molto di più che un semplice pretesto). Sin dall’inizio della sua vicenda creativa, insomma, l’artista fa i conti con la morfologia delle piante. Naturalmente non siamo davanti all’atteggiamento di un illustratore di erbari del Settecento e nemmeno a quella di un botanico positivista. Eppure anche qui nella mostra di Benati c’è di mezzo la conoscenza, anzi un “piacere che è conoscenza” (sono ancora parole di Lea Vergine). In Doppio sogno (1995), in Tenebrocuore dello stesso anno, o in Aire (2015) ad esempio, si riconoscono con facilità alcune parti della pianta: le foglie sono ancora foglie, le corolle sono ancora tali. Non è detto, insomma, che per incontrare quell’infinito archivio di forme che è il mondo delle piante si debba passare solo attraverso il sapere delle scienze naturali.

Quello di Benati è uno sguardo a occhi socchiusi, ben lontano da un’analisi puramente descrittiva, ma comunque affascinato dall’apparenza delle piante e delle loro propaggini. C’è sempre una sottile vibrazione che le muove, specie nelle opere più recenti come Matinée (2016) o Burma (2017); non si tratta di brezze o di venti ma, per così dire, di una vibrazione interna. È il processo che Goethe aveva studiato in Metamorfosi delle piante (1798), lo sviluppo silenzioso che porta dalla foglia alla fioritura, il continuo abbandono di una forma per la creazione di un’altra. Il tema della propagazione e della ripetizione – ben presente nell’opera di Davide Benati – viene proprio da lì: è il principio formativo che presiede allo sviluppo della vegetazione, la legge profonda che permette il rigenerarsi del medesimo schema formale ogni qual volta nasca una pianta dello stesso genere.

Ma il ripetersi delle forme è immancabilmente congiunto alla variazione che, come scriveva Walter Benjamin (Novità sui fiori) è “una delle forme più profonde e imperscrutabili del creare”, identificabile forse con “lo stesso principio vitale femminile e vegetale” (il corsivo è mio). Essa “è il cedere e l’acconsentire, il malleabile e l’inesauribile, l’astuto e l’onnipresente”.

Ci si presenta così una temporalità che non coincide con quella degli uomini: guardare una pianta è infatti sapere che altre piante della medesima specie sono esistite nel passato e che altre ancora, identiche, nasceranno in futuro. Aveva ragione Lea Vergine a sostenere che “nei fiori c’è il ricordo della fioritura”, ma anche “la certezza di una forma stabile e inalterabile”.

Nello stesso passo la studiosa parlava acutamente di “arabesco”. Adottando questo termine, di fatto innestava l’opera dell’artista emiliano nel percorso di un’idea che – in particolare tra Sette e Ottocento – aveva riannodato strettamente arti figurative, poesia e musica. Per Baudelaire (Journaux intimes) la natura dell’arabesco era “spirituale” e “ideale”. In uno dei suoi poemi in prosa (Il tirso, dedicato non a caso a Franz Liszt) immagina la vegetazione che circonda il bastone rituale di Dioniso: ecco “capricciosi giri di tralci e fiori, sinuosi e sfuggenti, o piegati come campanule o coppe rovesciate”, ecco una “radiosa gloria [che] sorge da quell’insieme di linee e di colori, teneri o sgargianti”; e ancora “tutte quelle corolle delicate, tutti quei calici, scoppio di colori e di sentori”. Si vede qui il paradosso e, al tempo stesso, l’occasione offerta dall’arabesco (o meglio, da quella libertà compositiva che secoli fa andava sotto questo nome): il dato concreto (lo sviluppo organico della vegetazione) è solo un punto di partenza che si può abbandonare quando si vuole, in una direzione pienamente astratta. Come accade nel grande trittico Terrazze (2003), titolo legato agli splendidi pezzi di Antonio Tabucchi compresi nell’antologia alla fine del catalogo: filamenti coloratissimi sventolano ora dal margine alto, sfocandosi e sovrapponendosi. Una volta assorbito il dinamico e metamorfico delle forme vegetali, le si può abbandonare quando si vuole.

“Avevo il dono che quando chiudevo gli occhi e, a testa in giù, pensavo a un fiore al centro del mio occhio, questo non rimaneva per un attimo nella sua iniziale forma, ma si allargava e dal suo interno si dispiegavano nuovi fiori, fatti di bagliori colorati e probabilmente anche verdi; non erano fiori naturali, ma fantastici, eppure regolari, come le rosette degli scultori”. È il racconto di una propria esperienza che Goethe annota mentre discute il saggio di un neurofisiologo. Oppure è la descrizione della serie Encantadas (2023-2024) di Davide Benati?