Gombrich preferisce i Primitivi

Siamo in una galleria d’arte; quattro eleganti signore osservano un quadro, e ascoltano i commenti di un giovane uomo. Un altro signore si è avvicinato al quadro (è di modeste proporzioni), e si è girato verso il giovane con un’aria perplessa. Sì, perché si è accesa una discussione tra l’“ineffable youth” – lo chiama così la didascalia – e il gruppetto di “quelli-coi-piedi-per-terra”: questi ultimi nell’opera vedono solo un disegno “ignobile” e un colore “orribile”, per non parlare della “prospettiva sbagliata”. Ma l’“ineffabile giovane”, nonostante la posa studiata e la pronuncia piuttosto posh (“picture” diventa “picktchah”, “nature” suona “naytchu”), non riesce a spiegare neanche un po’ in che cosa consista la “beauty” del dipinto.

Ma l’aspetto più interessante della vignetta di George du Maurier – apparsa sulla rivista satirica inglese “Punch” nel 1877 – si trova nella prima linea della lunga didascalia, dove viene indicato l’autore del quadro: “Fra Porcinello Babaragianno, A.D. 1266-1281?”. Insomma, l’artista – del tutto inventato – viene presentato come pittore italiano contemporaneo di Giotto, e come una figura semisconosciuta (si noti il punto interrogativo sulla data di morte); il nome è caricaturale e, per di più, lo si descrive come frate.

Com’è che nell’Europa del secondo Ottocento qualcuno si poteva entusiasmare per artisti medioevali minori (e particolarmente per quelli che appartenevano a un ordine religioso)? La ragione è il fascino del primitivo che è al centro di quello che fu l’ultimo libro di uno dei più grandi storici dell’arte del Novecento, Ernst Gombrich (1909-2001): La preferenza per il primitivo. Episodi dalla storia del gusto e dell’arte occidentale, a cura di Lucio Biasori, traduzione di Valentina Palombi, Torino, Einaudi 2023.

Gombrich punteggia il testo con una serie di riferimenti autobiografici; uno dei più interessanti è quello che racconta l’episodio che contribuì alla nascita del saggio. In Arte e illusione (1960) – un classico sul tema della percezione nell’ambito delle arti visive – Gombrich aveva fatto un esperimento speciale, aveva chiesto cioè a un ragazzino di dodici anni di rifare – a modo suo – un quadro di John Constable, la Veduta di Wivenhoe Park (1816). L’idea – che anche oggi sembra piuttosto singolare – va inquadrata nel rinnovato interesse di quegli anni per il disegno infantile. Il tema si era affacciato pian piano nel corso del secolo precedente, quando diverse figure in Europa – tra queste anche quel Rodolphe Töpffer di cui Gombrich commenta alcune vignette – si erano interrogate sulle forme dell’espressione grafica dei bambini (sull’arte dei bambini si possono vedere su Doppiozero tre articoli di Simonetta Niccolini qui e qui e qui). I loro scarabocchi avevano assunto poi risalto ancor maggiore quando le avanguardie del primo Novecento avevano cominciato a prenderli sul serio, ad esempio nell’almanacco Der Blaue Reiter (1912). In altre parole, il disegno infantile sembrava appartenere a una regione remota degna di essere esplorata, a suo modo vicina a quei “primitivi” extraeuropei che stavano offrendo nuovi stimoli creativi: il caso delle Demoiselles d’Avignon di Picasso è fin troppo noto. A proposito: perché stampare questa (e tante altre foto) in bianco e grigio? E perché pubblicare vecchi scatti di celebri statue greche ancora con foglie di fico (p. 24)?

Ma torniamo al racconto di Gombrich: accadde che "uno studioso di storia dell'arte" sostenne di "preferire la copia del ragazzo al capolavoro dell'artista”. Insomma, quello che in altri tempi sarebbe stato liquidato come scarabocchio adesso poteva entusiasmare più di un’opera di Constable; come riferisce l’autore, questa fu “un'esperienza che mi spinse a dar seguito all'idea di scrivere il presente volume".

Ciò che colpisce Gombrich è il ripetersi di questo meccanismo nella storia della cultura europea. Lo studioso prende infatti in esame, una dopo l’altra, le stagioni in cui l’arte del passato ha esercitato un fascino speciale, a dispetto di quello che accadeva in quel dato momento in campo artistico, e ne esce una straordinaria storia del gusto. Questa tensione verso il primitivo, infatti, non è tanto esito di un interesse intellettuale, quanto un’inclinazione estetica; ciò non toglie che questa attrazione, tutt’altro che incontaminata, si combini con prese di posizione ideologiche e religiose (o con atteggiamenti moraleggianti). E quante volte accade che, in una sorta di innamoramento, lo sguardo retrospettivo attribuisca all’arte del passato prospettive appartenenti all’attualità. Ma – annota l’autore – "la storia del gusto non sarebbe una materia così interessante se non consentisse di studiare questo meccanismo di proiezione probabilmente inseparabile da una genuina ricezione dell'opera d'arte".

La “preferenza per il primitivo” si manifesta già nell’antichità: in età romana conosciamo un numero consistente di opere arcaicizzanti, sculture che riproducevano esempi dell’arte greca nella fase anteriore a quella classica, peraltro tanto amata. Ad esempio, la statua di Artemide in Palazzo Massimo a Roma, opera del I sec. d. C., ma su un modello anteriore di più di cinque secoli. Lo stesso interesse per gli antichi maestri si verifica anche nel campo della retorica. Anche qui, infatti, si riconosce lo schema dicotomico che si ripresenterà più volte nella storia dell’arte occidentale: il decadimento attuale paragonato alla fioritura del passato, le forme corrotte di oggi confrontate alla purezza di quelle di ieri, e altre contrapposizioni sulla medesima linea.

È proprio in questo ambito della retorica antica che lo studioso viennese scopre un’osservazione di Cicerone (De Oratore, 3.25.98), e l’adotta come esergo del libro. Non a caso, perché gli sembra addirittura contenere la chiave per interpretare il fenomeno del primitivismo nel suo dispiegarsi nella storia. Sostiene Cicerone che “le cose che riescono più gradite ai nostri sensi e più fortemente ci colpiscono al primo apparire sono proprio quelle che più presto ci danno fastidio e ci stancano”. Insomma, la gratificazione porterebbe con sé il disgusto, in un rimbalzo inevitabile di apprezzamento e rifiuto, accostamento e distanza.

Lo spazio cronologico in cui si muove l’indagine di Gombrich è talmente ampio da scontrarsi per forza con problemi che avevano causato un intenso dibattito negli studi storico-artistici del Novecento, come quello sull’arte del Tardoantico: come mai, ad esempio nell’arco di Costantino, gli artisti lasciano da parte l’armonioso realismo dell’arte classica per uno stile più sintetico, rigido e schematico, in definitiva un linguaggio che ci appare primitivo? Quali forze conducono a un così radicale scarto, a un totale rivolgimento artistico?

In altre parti del libro riaffiorano invece problemi su cui lo studioso stava lavorando negli anni Cinquanta, prima di tutto la “psicologia della rappresentazione pittorica” (così recitava il sottotitolo di Arte e illusione). Nel 1923, Elise – la cuoca di casa Gombrich – volle regalare al quattordicenne Ernst un disegno che lo ritraeva durante una lezione di violoncello. Il disegno – solo in apparenza uno scarabocchio privo di interesse – diviene l’occasione per riflettere ancora una volta su come percepiamo la realtà, e sui modi con cui organizziamo una descrizione o una narrazione attraverso le immagini.

Gli artisti, i critici, i teorici che dall’antichità al Novecento restarono ammaliati dal “primitivo” avevano argomentazioni ben più convincenti dell’“ineffable youth” della vignetta di du Maurier. Quello che colpisce nelle loro tesi è l’insistente richiamo alla “semplicità” dell’arte di una volta (pp. 17, 37, 51, 68, 86, 91, 106, 108, 114, 120, 127, 130, 183, 234, 247, 259, 305), quasi si trattasse di una parola d’ordine valida per tutte le epoche e per tutte le fasi artistiche.

E infatti ecco la “semplicità” – in un’accezione interamente positiva – in bocca a Plinio il Vecchio, Wackenroder, Winckelmann, Herder, Tolstoj, Emil Nolde (e altri ancora). È un’arte “semplice” quella dei popoli “primitivi”, ma lo è anche quella della Grecia classica, e il pieno Medioevo o il primo Rinascimento. A volte si sconfina nell’ossessione, come quel pittore vicino a Jacques-Louis David che dichiarava di preferire la luna al sole, perché “più semplice, più grande. È più primitiva!”.

Letta in questa sequenza, la “semplicità” diviene una categoria sfuggente: è “umile’, “nobile”, “dura e severa”, “visionaria”, “primitiva”. Il concetto, insomma, appare sempre più sfumato, ma è ottimamente efficace perché, mentre fa appello alla dimensione estetica, trascina nella discussione il piano dei valori morali.

Difatti, quando tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento cambia il giudizio sull’arte medioevale, è difficile verificare in che misura l’apprezzamento formale sia condizionato da una rinnovata adesione alla tradizione religiosa cristiana e dalla pressione della reazione cattolica, in particolare nella Francia postrivoluzionaria. Nella Roma degli inizi del XIX secolo un gruppo di artisti innamorati del Medioevo prese il nome di Nazareni, ispirandosi addirittura al (presunto) aspetto esteriore di Gesù. In questo clima non suona strano che un pittore, il danese Albert Küchler, sia poi entrato nell’ordine francescano.

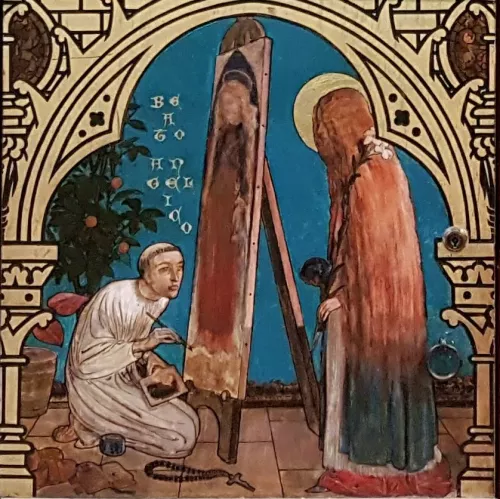

Scrittori, collezionisti, artisti avviano di fatto una revisione delle gerarchie della storia dell’arte, e persino Raffaello – che da sempre deteneva ogni primato assieme a Michelangelo, Tiziano, Correggio, Leonardo – viene messo in discussione. Non sorprende così che uno dei pittori più amati nel corso dell’Ottocento sia Beato Angelico, un frate domenicano attivo nella prima metà del XV secolo nel convento di San Marco a Firenze.

Eccolo, mentre dipinge una santa, tra le immagini che decorano il Great Bookcase (Ashmolean Museum di Oxford), una libreria realizzata tra 1859 e 1862 per l’ufficio londinese dell’architetto William Burges. Nel gruppo di artisti che collaborarono all’opera vi erano anche alcuni esponenti della Pre-Raphaelite Brotherhood, la “confraternita dei Preraffaeliti”, artisti che amavano appunto l’arte del Medioevo e del primo Rinascimento, “prima di Raffaello” appunto.