Mantegna fuori prospettiva

Nonostante l’accorato e civile confronto tra i “guelfi” e i “ghibellini” del nuovo allestimento de “Il Cristo morto” (tempera su tela di 68x81 cm) dipinta da Andrea Mantegna nel 1480-1484, ideato e realizzato dal regista Ermanno Olmi nelle sale della Pinacoteca di Brera a Milano, le due posizioni restano inconciliabili e distanti tra loro. I punti, diciamo così, forti, che il regista ha esposto durante una affollatissima conferenza, organizzata dalla Soprintendente Sandrina Bandera nella Sala della Passione della Pinacoteca, per rispondere alle polemiche che l’iniziativa ha sollevato, sono tutti riducibili ad una personalissima concezione del dipinto, dalla quale il regista fa discendere, coerentemente, anche la particolare collocazione dell’opera.

Ora che le scintille delle polemiche si sono momentaneamente spente proviamo a riflettere sulle ragioni principali che hanno motivato questa scelta espositiva. Il regista Ermanno Olmi nella descrizione dei criteri che lo hanno portato ad adottare questa soluzione indica la luce come uno dei fattori determinanti, in virtù del fatto che il dipinto fu eseguito dal Mantegna a tempera magra su tela senza preparazione del fondo, ragion per cui se ne sconsiglia l’esposizione a luci dirette e violente che rischierebbero di compromettere la protezione e la conservazione dell’opera stessa.

Non abbiamo quindi motivo di dubitare della competenza professionale dei light-designers della “Metis Lighting” dello studio Maronati, i quali avranno di certo calibrato la composizione spettrale della luce in funzione di queste esigenze.

Tuttavia i problemi che attengono all’illuminazione di un dipinto non sono riducibili unicamente agli aspetti di natura fisica: a ben considerare, le implicazioni di ordine percettivo sono di fatto quelle più rilevanti, e ad esse anche la più attenta e consapevole soluzione tecnica deve inevitabilmente rapportarsi, in quanto corrispondono a come effettivamente si vede l’opera, fine ultimo dell’istituzione museale.

Riteniamo che sussistano più che motivate ragioni per considerare lo spazio museale il luogo in cui l’insormontabile differenza tra la luce fisica e la luce percepita si riveli nel modo più eclatante. Ciò che, infatti, in questo contesto costituisce l’oggetto di maggiore attenzione è proprio la luce percepita, la quale, come riportano i manuali di illuminotecnica, non va confusa con la luminanza, la quantità di luce riflessa da una superficie, misurabile con adeguata strumentazione fotometrica.

Lo strumento di controllo della luminanza può registrare lo stesso valore là dove l’occhio percepisce delle nette differenze di luminosità, che non dipendono esclusivamente dall’intensità della luce che colpisce la retina in un dato punto, bensì dal valore di luminosità che nello stesso istante viene registrato anche nelle aree contigue. La letteratura scientifica sull’argomento è oramai così estesa e nota da fornire adeguata consapevolezza e consigliare più cautela nelle soluzioni espositive che non tengono conto della complessità di questi fenomeni, poiché il rischio è quello di incappare in imperdonabili distorsioni dei valori cromatici e luministici che il pittore ha instillato nella propria opera, alterandone le qualità formali ed estetiche.

Nel determinare l’intensità del flusso luminoso che l’apparecchio illuminante deve irradiare, si dovrebbe tenere conto anche del valore di luminosità aggiuntiva o indotta per effetto del contrasto simultaneo generato dall’elevata differenza che sussiste tra la luminosità intrinseca all’opera e quella dello sfondo. L’opera del Mantegna, incastonata come una cripta sepolcrale in un grande pannello invisibile, galleggia in uno sfondo nero che le conferisce un’eccesiva luminosità, tale da farla apparire agli occhi dei visitatori non più come una tela opaca ma come uno schermo trasparente e retroilluminato.

Come non vedere che questa intensificazione della luminosità accende le parti del corpo di Cristo in luce al punto da travisare quei “toni spenti” con cui Mantegna aveva modellato le membra scoperte dal sudario, conferendo all’anatomia del corpo il rilievo esangue della fredda immobilità della morte, che ora invece assume un’irrealistica traslucidità? È di per sé evidente che un dipinto non è un oggetto qualsiasi, e ciò che ai nostri occhi interessa vedere al meglio non è la tela, il suo supporto materiale, bensì l’immagine che su questa tela è stata dipinta. L’illuminazione che avrebbe reso pieno servigio alla famosa opera doveva limitarsi a valorizzare i rapporti di luminosità interni all’immagine pittorica, così come li aveva dipinti Mantegna, con i toni marmorei che simulano la scultura, ricorrendo alla tecnica pittorica prossima alla grisaglia.

Con l’occhio conquistato dalla sensibilità luministica di impianto classico, Mantegna incastona i serpeggiamenti delle lumeggiature che di piega in piega legano il corpo di Cristo al piano del sepolcro, sfruttando all’occorrenza anche la trama del tessuto della tela che, con meticoloso e straordinario controllo della tecnica pittorica, lascia intenzionalmente trasparire sotto il sottile strato di pigmento allo scopo di dosare meglio il diffondersi della luce incidente, che diversamente una patina di pigmento avrebbe potuto riflettere in misura eccessiva in quel punto, alzandone a dismisura la luminosità locale.

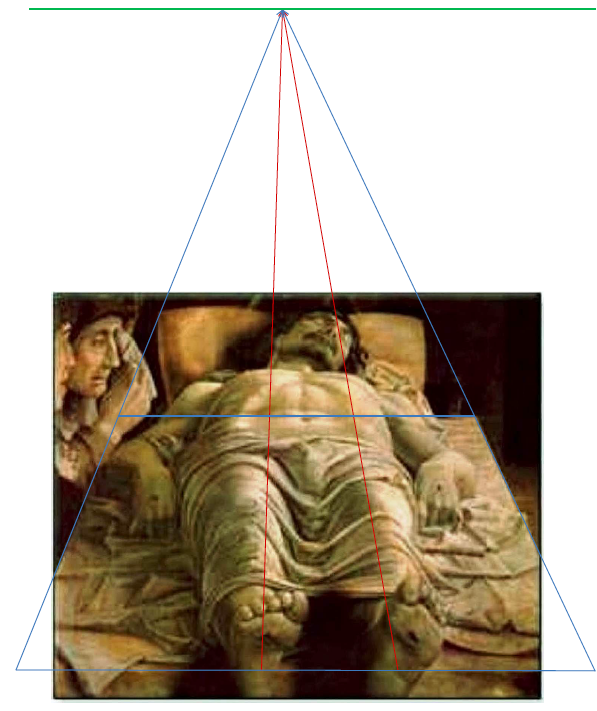

Il corpo di Cristo in scurto non risponde affatto ai canoni del “realismo ottico”, né alla precisione della “percezione prospettica”, e sebbene nel comunicato stampa si sostenga che sia “anatomicamente perfetto nella realistica e cruda rappresentazione”, è del tutto evidente che Mantegna ha preferito lo scorcio alla prospettiva, per evitare di dipingere i piedi in primo piano con delle dimensioni molto maggiori e, di converso, la testa molto più piccola di quanto in realtà sia stata dipinta. Il pittore ha ritenuto che il metodo delle proiezioni parallele, noto oggi come proiezioni assonometriche, nella fattispecie suggerisca la tridimensionalità del corpo in modo più “naturalistico” delle deformazioni che un’accelerata riduzione prospettica avrebbe comportato.

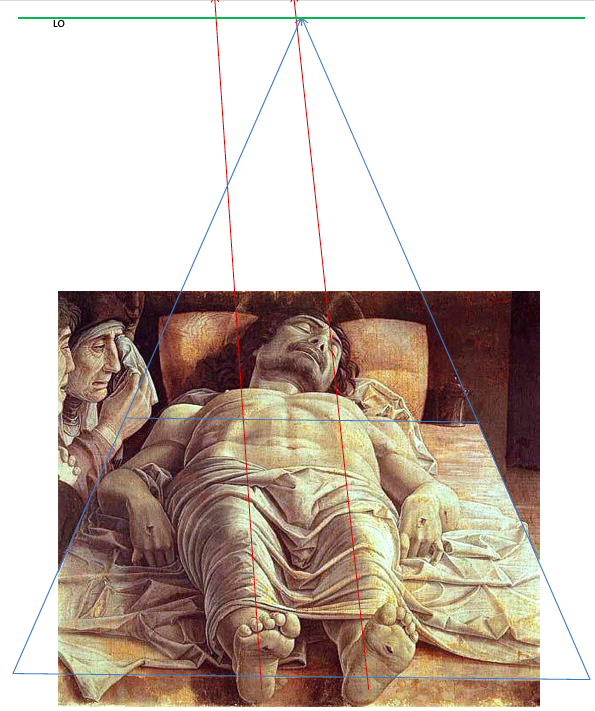

I due sistemi di proiezione adottati da Mantegna, parallelo per il corpo di Cristo e centrale per la pietra dell'unzione

Soltanto il piano della pietra dell’unzione è rappresentato con il metodo della prospettiva centrale, come dimostra la concorrenza delle linee di prolungamento dei lati in un unico punto di fuga posto sopra la testa, ma oltre il margine della tela.

Il dipinto rappresenta l’immagine del corpo di un uomo morto così come apparve agli occhi di chi lo vide disteso sul sepolcro dopo la sua deposizione dalla croce e, cosa del tutto differente, non vuole essere il documento testimoniale che, con la “fedeltà ottica” di una ripresa fotografica, riproduce il cadavere di un corpo senza vita.

L’allestimento del Cristo morto, riporta inoltre il comunicato stampa, isola e distanzia a circa un metro il dipinto dall’osservatore per consentirne la corretta visione della “forzatura prospettica e cromatica” che lo caratterizza. I dolenti raffigurati a sinistra, “pensati in una visione reale in posizione inginocchiata impongono una collocazione ribassata”, ad una altezza di circa 67 centimetri da terra. Cosa si intende per corretta visione? Il concetto, supponiamo, allude all’altezza degli occhi dei visitatori che viene ritenuta corretta, evidentemente, se corrisponde all’altezza della linea dell’orizzonte della costruzione prospettica dell’immagine. Il precetto ha una qualche validità, ma del tutto convenzionale, soltanto nelle rappresentazioni delle scene dipinte sui fondali delle scenografie teatrali.

Il corpo di Crtisto come si sarebbe visto in scorcio prospettico

Considerata la formazione culturale e professionale del regista Ermanno Olmi possiamo comprendere l’origine di questa singolare collocazione del dipinto, che però, se rispondesse realmente ad un parametro fruitivo di una qualche validità scientifica, ci aspetteremmo che venisse applicato anche a tutti i dipinti ospitati nei vari musei del mondo, a cominciare ovviamente, dalla stessa Pinacoteca. Sarebbe non privo di interesse vedere come il regista posizionerebbe la tela dipinta dal Tintoretto che rappresenta “Il ritrovamento del corpo di San Marco”, le cui dimensioni sono di circa 405x405cm, ospitata qualche sala più in là nella stessa Pinacoteca. Per rispettare il precetto di corretta visione sopra descritto si dovrebbe interrare nel pavimento circa 40 cm della tela del Tintoretto, affinché il punto di fuga della scena che si trova sopra la mano alzata del santo sia collocato ad una altezza corrispondente a quella degli occhi dei visitatori, ovvero a circa 165cm da terra. Si otterrebbe così, e lo diciamo con ironica amarezza, il “ri-seppellimento” della salma del santo riversa sul pavimento, che coincidenza vuole, fu dipinta dal Tintoretto con uno scorcio non meno audace del Cristo del Mantegna.

La verità, peraltro dichiarata, è che la collocazione a 67 centimetri da terra è stata decisa per imporre ai visitatori di genuflettersi al cospetto dell’opera, rivelandosi esattamente quello che è: una violenta ingerenza nella dimensione psicologica e culturale della percezione soggettiva. Il diritto all’esegesi è fatto salvo per tutti a prescindere del loro credo religioso, a patto che l’opera rimanga nella sua originaria condizione di fattura e fruizione. Questo allestimento, invece, comporta una prevaricazione anche del luogo, trasformando il museo in un luogo religioso, nonché del diritto alla libertà di pensiero e di fruizione dei visitatori. Ogni visitatore ha diritto di vedere e interpretare l’opera secondo i suoi principi, parametri culturali e fede religiosa, mentre il compito delle strutture museali, oltre ad assicurare la protezione e la conservazione delle opere, deve essere proprio quello di predisporne l’esposizione e garantirne la libera fruibilità.

“Il bello è difficile” diceva Platone; è difficile da creare e produrre, altrettanto difficile è vederlo, e sorprendentemente, anche per un regista dotato di indiscussa sensibilità poetica ancora più difficile è rispettarlo. Rispettare il bello incarnato in una poesia, in un brano musicale, un dipinto significa innanzitutto garantirne l’integrità, custodirlo e rendere accessibile ai posteri la possibilità di poterlo apprezzare e ammirare nella sua originaria fattura. Il rispetto del bello esige conseguentemente che non si alteri, deformi o manometta alcuna proprietà fisica e/o qualità formale.

Esporre un’opera in condizioni di fruizione coatta che obbliga i visitatori a pregarci davanti, inducendoli a una percezione mutuata da un comportamento devozionale, comporta di fatto una deformazione anche dello statuto dell’opera; significa imporre a tutti, credenti e non, e anche a chi ha idee religiose differenti, di vedere il dipinto attraverso le lenti del Cristianesimo. Eppure il regista aveva iniziato la conferenza con un omaggio alla “poesia come mistero”. Le opere d’arte in quanto artefatti prodotti per comunicare ed esprimere il bello, il mistero e la poesia non possono che essere accessibili a tutti in piena libertà, detengono per questo uno statuto di universalità e sì di sacralità: laica, però.