Palazzo Enciclopedico

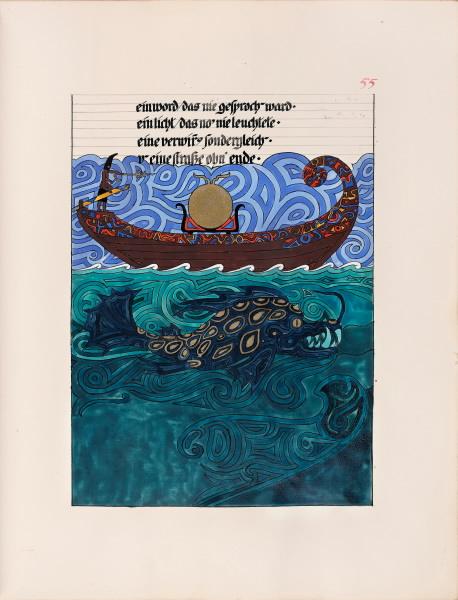

Le due sezioni della mostra centrale della Biennale, ai Giardini e all'Arsenale, sono percorribili in due modalità differenti: da un lato la circolarità della fruizione, che induce a un movimento melmoso, come nella pancia di una balena. Dall’altra la verticalità dell’Arsenale, che al contempo costringe un’andatura faticosa, una gimkana di zig zag sofferti, come un audace videogioco, pieno di ostacoli e imprevisti.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

Dove comincia la mostra?

Da Auriti col Palazzo Enciclopedico, dal libro rosso di Jung, da Richard Serra e il suo omaggio a Pasolini, da Oliver Croy e Oliver Elser, con l’esposizione di un villaggio di cartone composto da Peter Fritz. Un architetto, uno psicoanalista, un artista, un assicuratore. Ogni direzione, stanza, percorso suggerisce connessioni e riflessioni diverse, a partire da un’opera inserita fra più opere, che contribuisce a costruire un susseguirsi di immaginari interiori. Sono percorsi alternati, che generano modi di vedere e percepire distorti anche se riconducibili tutti a un unico topos: fare della mostra una mappa di orientamento della conoscenza.

Padiglione della Romania

Padiglione della Romania

Quale conoscenza?

Quella che Auriti ha tentato di racchiudere con la realizzazione del suo, ormai nostro, Palazzo Enciclopedico, diventato la scusa, per niente banale, per tracciare una mappa del sapere dell’umanità, collezionando le più grandi scoperte del genere umano. Non trovo niente di anacronistico in questo approccio curatoriale, niente di retrogrado e conservatore rispetto a una più diffusa nozione di “contemporaneità”. La biennale di Gioni è pervasa di una cupezza e di una malinconia in grado non soltanto di assorbire l’aridità del presente, ma anche di ripensare all’abbondanza, all’ipertrofia, all’offerta illimitata disseminata su tutte le forme del sapere, che genera oggi un sentimento di horror pleni. È paradossalmente rassicurante osservare che le stesse esigenze di ridisegnare un mondo nuovo e diverso esistevano cent’anni fa così come adesso, e comprendo in questa ottica la scelta di non prendere posizioni esplicite nei confronti di una visione della società contemporanea, pur avendo inserito molti artisti vivi e vegeti, ma di ripescare dal passato nuove forme per rivisualizzare il presente.

Credo che sia comprensibile e condivisibile la scelta di Gioni di mettere in scena il talento magico e universale dell’arte, piuttosto che la sua ansia di stupire e provocare. Gli outsider di cui la Biennale si fa portavoce, i morti del passato, sono inseriti con raffinatezza, liturgia nella sua accezione più letteraria di “azione per il popolo”. Essi stessi, esseri umani fragili, dalle biografie sconcertanti, psicotiche, offrono in dono al nostro sguardo una compagine di opere, oggetti ed ossessioni che restano il fulcro di questa mostra. Gioni è un italiano americanizzato, come Auriti del resto. La mostra è intrisa di mitologia americana, rimasticata al punto di essere talmente presente da diventare ecumenica. (Bizzarro che proprio quest’anno sia presente per la prima volta a Venezia il Padiglione della Santa Sede!). Ciò che si prova non è tanto un sentimento di nostalgia, di “dolore del ritorno” ma di “necessità di curare” l’immagine del mondo, le visioni solipsistiche dell’umanità, le infinite sfumature dell’immaginazione umana.

Harun Farocki

Harun Farocki

Artisti vivi e vegeti

Tralasciando il fatto che anche la maggior parte degli outsiders hanno già ricevuto in passato riconoscimenti istituzionali o sono attualmente tutelati da Fondazioni e Collezioni private internazionali, gli insider o established artists ci sono, si sentono e si fanno vedere. Anzi, si interfacciano alla storia in maniera talmente coordinata (mimetica?) che sembrano essi stessi “storici” o viceversa fanno passare per “contemporanei” coloro che invece non lo sono. Le 150 sculture di argilla cruda di Fischli e Weiss che raccolgono accadimenti salienti della storia reale e immaginata, al contrasto con due meravigliosi quadri di Dorothea Tanning; il re-enactment di Adolf Wildt nella doppia scultura di Diego Perrone posizionato nella stanza di raccordo fra un film di Tacita Dean e la serie fotografica The Park di Kohei Yoshiyuki, muove una spinta verso le stanze successive, e termina con la monumentale materializzazione di Asylum, l’installazione di Eva Kotatkova. I film di Melvin Moti, girati in pellicola, che ripercorrono geologicamente la superficie degli oggetti persi nel cosmo e in lontananza l’eco di una voce, anzi più voci: donna, bambino e uomo. Sono le anime di Tino Sehgal le cui sonorità gutturali anche a me, come a Adrian Searle, a pensarci bene ricordano la slow-mo version di Gangnam Style.

Melvin Moti

Melvin Moti

Inside the White Cube

In questo gioco di andirivieni temporale e geografico, la Biennale di Gioni viene ripetutamente messa in discussione proprio nel suo valore filologico: Biennale o Museo? A questo proposito, non è sbagliato rileggere la sua ultima dichiarazione nel testo del catalogo e ciò che ad esempio lo stesso Dan Fox scrive su Frieze: “…è passato molto tempo da quando questo tipo di mostra rappresentava uno dei pochissimi momenti per fare il punto sull’arte. Il modello Biennale negli ultimi anni è stato sempre più indagato, esploso, imploso e messo sottosopra al punto che la critica si sente un po’ come dover discutere se è più importante il pane nero o bianco…”. Osservazione a cui mi sento vicina, e che mi aiuta dunque a non disconoscere l’operazione di allestimento voluta per l’esposizione all’Arsenale. Uno spazio fin troppo connotato, nella sua crudezza e messa a nudo dei mattoni, ancor più di un impacchettamento di cartongesso bianco a rischio “white cube”.

Forse non è più così importante relazionarsi con lo spazio architettonico dell’Arsenale come lo era venti anni fa, o comunque non necessario. Il valore di questo luogo sta proprio nella sedimentazione di visioni e significati che nel corso delle biennali gli sono state conferite da migliaia di artisti e opere che hanno toccato ed esperito le sue pareti. Basta ricordarlo, dunque. Ancora una volta immaginare. E farlo talmente bene che addirittura il Padiglione della Romania presenta un lavoro impostato interamente sul concetto di immaginazione o per certi aspetti di invisibilità dell’opera. An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale riproduce cento anni di storia della Biennale in un sol giorno, attivando una serie di performers che riproducono con il solo movimento e la coreografia opere importanti, simboliche o particolarmente significative che hanno fatto la storia delle Biennali veneziane.

Channa Horwitz

Channa Horwitz

Respiri di sollievo

Verso la chiusura dell’Arsenale, a partire dall’esilarante messa in scena di Ryan Trecartin (di cui comprendo la ridondanza, ma obiettivamente poteva essere contenuta), si apre la sessione dedicata alla ricognizione visiva, progettuale, contemplativa della dimensione digitale, virtuale, post internet, che abbraccia in un unico sguardo verticale i dieci metri di tessuto stampato in digitale di Alice Channer. Accanto Simon Denny assieme a un immancabile riferimento a Los Angeles, con i bellissimi grafici di Canna Horwitz. Un sospiro di sollievo sul finire della cavalcata. Basta uno spazio aperto, una visione d’insieme, i crampi si attenuano e il mondo sembra diventare più sereno. A lenire la sofferenza la sfera luminosa di Otto Piene, che come dichiarato nel manifesto del Gruppo Zero da lui fondato, è anche lei un’opera volta alla conquista pacifica dell’anima, mediante una tranquilla e serena sensibilizzazione. Una sorta di lieto fine della storia, che non ha ancora esaurito il suo racconto.