Fino a qui / I “cartigli” di Carlo Sini

Perché il filosofo, ad un certo punto, si mette a disegnare? Di chi sta schizzando il ritratto? Uso l’espressione generalissima “filosofo”, sebbene intenda un ben determinato filosofo, Carlo Sini, perché il problema sollevato da Sini è il problema stesso della filosofia o, meglio, è la filosofia come problema per la filosofia. Il suo problema è la “pietra di inciampo” (próblema) del “filosofico” come tale, in quel tempo, il nostro, in cui non è più possibile essere filosofi ingenuamente, senza porsi cioè la domanda critica sul diritto che la filosofia di ogni epoca ha sempre reclamato per sé: essere il luogo privilegiato in cui il sapere, tutto il sapere umano, viene infine a comprendersi. Quel certo punto in cui il filosofo si mette a disegnare “cartigli” è sia un punto della biografia intellettuale di Carlo Sini sia – ed è indubbiamente “per noi” il punto più rilevante – un punto della “autobiografia” della stessa pratica filosofica. Per quanto riguarda il primo punto lo localizzerei con una certa sicurezza negli anni ‘90 del secolo scorso. La sua più precisa e compiuta formalizzazione teorica è contenuta nelle pagine conclusive di Teoria e pratica del foglio-mondo. La scrittura filosofica, apparso per Laterza nel 1997. Sostanzialmente quel libro definisce l’orizzonte nel quale fino ad oggi si è mantenuta la riflessione di Sini.

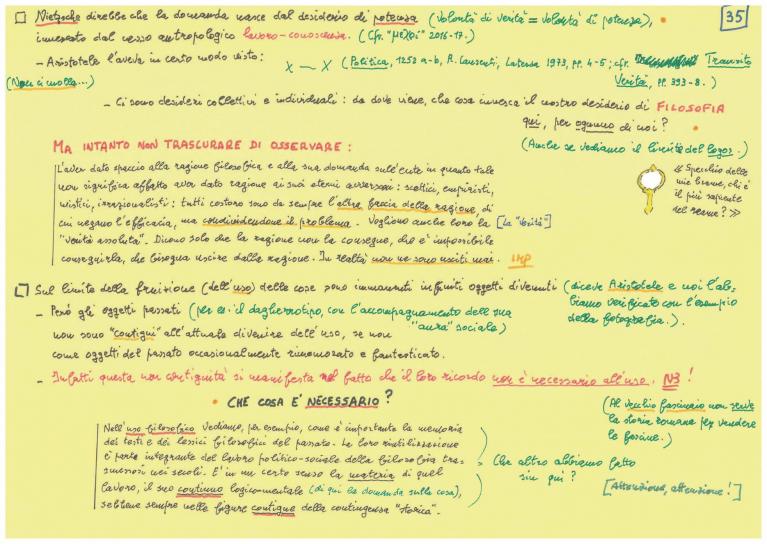

Per datare, invece, quel punto relativamente alla “storia dell’essere” bisogna invece risalire molto più indietro nel tempo. Correndo il rischio di una certa arbitrarietà, ma affidandomi a indicazioni tratte dallo stesso Sini, lo collocherei idealmente «negli anni del grande bilancio e dell’ultimo cammino di Nietzsche», il biennio 1886-1887. Sono le pagine memorabili della Genealogia della morale (1887) in cui Nietzsche afferma che «noi uomini della conoscenza» siamo «ignoti a noi medesimi», che noi per noi stessi abdichiamo proprio a quella conoscenza che rivendichiamo come nostra dote essenziale. La domanda nietzscheana concerne la comprensione di ciò che facciamo in quanto uomini dediti disinteressatamente alla verità, in quanto “scienziati” nel senso più generale e più nobile di questo lemma. Quando la verità diventa problema per se stessa – perché è la nostra onestà scientifica, scrive Nietzsche, che ci fa dubitare della nostra «volontà di verità» – si pone, ineludibile, il problema della sua raffigurabilità. «Chi siamo noi in realtà?», chiede Nietzsche: ecco la domanda per rispondere alla quale ad un certo punto Carlo Sini si è messo a tracciare dei “cartigli” sconcertando, non poco, i suoi colleghi che ancora oggi non sanno bene come interpretare quei fogli scritti a mano in vari colori e costellati di miniature tanto eleganti quanto ostentatamente e orgogliosamente infantili nella loro ispirazione.

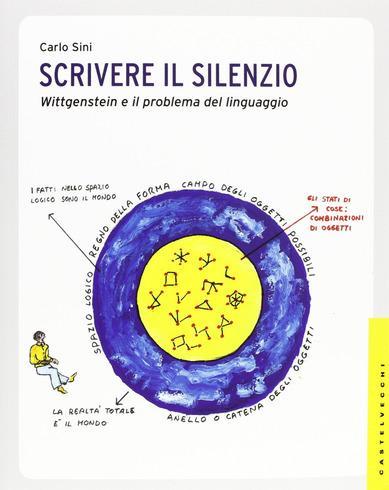

A riprova della centralità di Nietzsche nel percorso intellettuale di Sini, ricordo che il suo arrivo alla Università Statale di Milano, a metà degli anni 70, fu segnato proprio da un leggendario corso sul filosofo tedesco. Il suo “libro” interamente realizzato nella forma del cartiglio è quello dedicato, non a caso, al Tractatus di Wittgenstein che EGEA ha pubblicato nel 1994 (Scrivere il silenzio. Wittgenstein e il problema del linguaggio). Dico “non a caso” perché quell’insolito libro è tutto imperniato sulla domanda witggensteiniana circa la raffigurabilità della verità. “Noi ci facciamo immagini dei fatti”, scrive Wittgenstein (Tractatus, 2.1) “e qui – commenta Sini in stampatello rosso – si apre improvvisa la grande voragine”.

La domanda iniziale si può porre in altri termini. Perché la filosofia, a un certo punto della sua storia, nel punto della sua “crisi”, esorbita dal testo, perché rinnovando un sospetto antico quanto lei diffida della sua modalità di comunicazione privilegiata, vale a dire la scrittura fonetica alfabetica, perché giudica severamente il Libro, grazie al quale per altro esiste e si tramanda, perché, infine, per essere fedele a se stessa è tentata da altre vie espressive? Perché, si potrebbe aggiungere, si trova così a disagio nelle aule universitarie preposte al suo insegnamento? Nietzsche rifiuta la carriera accademica che gli si era aperta in giovanissima età. Molti tra i filosofi che hanno segnato la modernità, da Marx a Kierkegaard, sono stati liberi pensatori allergici alla istituzione. Sini è stato invece un prestigioso professore dell’università italiana. Le sue lezioni milanesi sono rimaste impresse nella memoria degli studenti che affollavano fino all’inverosimile l’aula in cui teneva i suoi corsi. Il suo successo ha generato invidie che nemmeno il pensionamento ha tacitato del tutto. Tuttavia un leit-motiv dell’insegnamento universitario di Sini era la critica della filosofia “accademica”, intendendo con questo aggettivo non semplicemente il “dogmatico” e lo “scolastico” – quale professore, dopotutto, non inaugura il suo corso senza una retorica rivendicazione della propria autonomia intellettuale rispetto ad un qualche presunto “dogmatismo” – ma si riferiva alla forma stessa della comunicazione filosofica.

Se infatti a qualificare il moderno è la messa in questione del valore della verità, lo è anche inevitabilmente la problematizzazione radicale delle modalità della sua comunicazione. Il problema filosofico, cioè la filosofia come problema per la filosofia, incrocia così il problema pedagogico, cioè la grande questione della “formazione” delle anime, e, con esso, il problema politico, cioè il problema della comunità, della sua possibilità nell’orizzonte di una verità incrinata. Filosofia, pedagogia e politica sono dunque il medesimo, come Platone ben sapeva. Per questo Sini ha sempre vagheggiato «un altro modo di frequentare la prassi o di abitare le nostre pratiche, per esempio la pratica filosofica in cui concretamente ci troviamo» (Teoria e pratica…, p. 225) e ne ha visto la realizzazione, in questi ultimi anni, nell’Atelier di Filosofia Mechrí (avverbio greco che significa “fino a qui”) costituitosi a Milano intorno al suo insegnamento anche grazie all’infaticabile lavoro e alla determinazione della sua allieva, nonché curatrice della sua opera, Florinda Cambria. La casa editrice Jaca Book, che da molti anni sostiene il lavoro di Sini (si veda, appunto, la pubblicazione delle sue Opere giunta al quinto volume), ha pubblicato i materiali prodotti da questa libera comunità di ricerca sotto il titolo generale di Mappe del pensiero. Ricordo qui i titoli dei tre volumi, tutti a cura di Florinda Cambria, sui quali si concentrerà la mia attenzione: Vita, conoscenza del 2018, Dal ritmo alla legge del 2019 e Le parti, il tutto del 2020. Tutti riportano, con la dignità di un sottotitolo, la dicitura Con tavole di Carlo Sini (il primo dei volumi precisa che le tavole sono “a colori”)

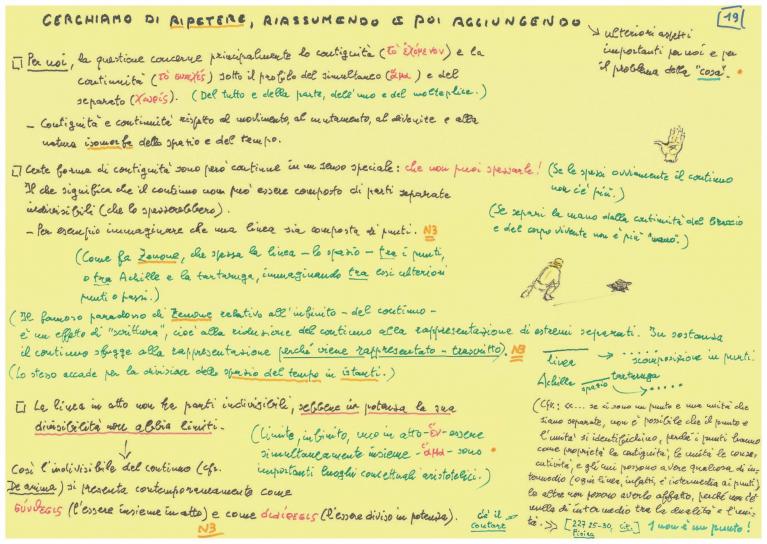

Con tavole (a colori) di Carlo Sini: ecco dunque enunciata la loro specificità, nient’affatto insolita per chi ha avuto il privilegio di seguire nel corso degli anni il lavoro di Sini, ma spiazzante per il lettore medio di cose filosofiche che, se è familiare all’uso in filosofia di diagrammi, schemi o grafi esplicativi, non lo è alla miniatura di Galileo che guarda estasiato nel cannocchiale o al disegno, da sussidiario infantile, di sobri coniglietti copulanti posto a margine di una impegnativa discussione sulla differenza tra contiguo e continuo in Aristotele. La rubricazione complessiva dei materiali nella formula “Mappe del pensiero” può far pensare a una illustrazione a scopo didattico del testo “tradizionale” che nei volumi collettanei in questione precede i cartigli di Sini, ma credo che si commetterebbe così lo stesso errore di chi intende la grande iconografia religiosa come una volgarizzazione del testo sacro ad uso degli analfabeti che affollavano le Chiese. Sappiamo invece che essa era purissima teologia “figurale”. Non illustrava una tesi, ma mostrava all’opera la potenza di Dio, forte di una “evidenza” che il sapere concettuale, la ratio della fides, non poteva avere. Lo stesso credo si debba dire per questi “cartigli”. Essi certamente “mappano” il pensiero. In un certo senso “raccontano” la storia della filosofia e, più in generale, la storia del sapere umano.

Vogliono produrre una comprensione del mondo che usiamo nelle infinite pratiche del nostro sapere. Il pensiero che mappano non è però il pensiero pensato, il pensiero passato in giudicato, oggetto della acribia degli storici e del rigore dei filologi, ma è il pensiero pensante, il pensiero che qui e ora (Mechrí significa, lo ricordiamo, “fino a qui”) sta (ri)pensando l’intero della storia della filosofia e l’intero dei saperi umani, facendolo precipitare letteralmente nel punto di incisione dello stilo sulla tavoletta di cera. Presentano il tutto qui, ma il tutto che si presenta non è niente di compiuto, è un tutto che si sta facendo, che ha luogo come tutto mentre accade qui, vale a dire in ciò che, se visto con gli occhiali della metafisica, sembrerebbe essere solo una “parte” di un tutto già dato o a venire. La correzione che Giovanni Gentile apporta al celebre detto vichiano verum factum convertuntur spiega allora, a mio parere, molto bene l’avventura intellettuale dell’Atelier filosofico di Sini: il vero non si converte con il fatto, dice Gentile, ma con il farsi, con il fieri, con lo star facendosi, si potrebbe dire ancora meglio, ma, aggiunge Gentile, tale conversione, per non essere l’ennesima riproposizione di una tesi metafisica (dove il divenire prenderebbe il posto dell’essere), va precisata con un “fino a qui”: il vero si converte con il fatto nella misura in cui “ha luogo”, quando accade, quando eviene: verum factum convertuntur quatenus fit. Quatenus, che è l’avverbio dell’evento, traduce latinamente il “fino a qui” con cui si aprono tutte le Introduzioni che Florinda Cambria fa precedere ai cartigli di Sini.

Se i cartigli di Sini sono mappe sono allora mappe assai strane. Esse sembrano partorite dalla fantasia perversa di Lewis Carroll. Di queste mappe sicuramente si sarebbe servita la sua Alice per orientarsi nel Paese delle Meraviglie. Non presuppongono, come ogni normale mappa, un territorio già dispiegato dinanzi a un soggetto in sorvolo su di esso (il “grafista”), ma sono le mappe paradossali di un passeggiatore zen che, mentre cammina (mentre “pensa”) traccia la propria deambulazione in corso, perché da buon meditante buddhista sa che il sentiero non preesiste all’atto che lo fa ma si costituisce “simultaneamente” ad esso. «You lay the path by walking on it» è l’apoftegma che l’Atelier filosofico Mechrí dovrebbe mettere sulla sua porta d’ingresso, quello che meglio enuncia l’esercizio che è richiesto ai suoi partecipanti. L’utopia di Mechrí, azzarda a un certo punto Sini, è una utopia «religiosa», l’utopia di una comunità di ricerca che si produce nell’atto in atto del pensare, una comunità che non è chiamata a condividere delle tesi, ma un gesto, un gesto indefinitamente replicato e ogni volta diverso, perché sempre “iniziale”, qual è, del resto, il gesto fenomenologico consistente nell’«andare alle cose stesse», al fenomeno, appunto, cioè alla cosa come si dà e nei limiti in cui si dà. Al metodo fenomenologico, appreso alla scuola del suo grande maestro, Enzo Paci, Sini è rimasto sempre fedele.

Che cosa o chi è allora ritratto nei cartigli siniani? Per rispondere ci soccorre una storia dell’arte e delle sue pratiche mediata però dalla riflessione filosofica. Mi verrebbe da dire che il cartiglio è una declinazione particolare della pittura di paesaggio, che condivide con la tecnica dell’acquarello, nella quale Sini eccelle, la stessa esigenza di immediatezza. Negli acquarelli, ricordiamolo, non si cancella, non si torna indietro, ma si procede solo in avanti facendosi guidare dai propri errori. Il paesaggio, raccontano gli storici dell’arte, è genere eminentemente moderno. Non se ne ha traccia prima del XVII secolo, l’età, guarda caso, del cogito cartesiano. Prima la natura fungeva da simbolo, come nel frontespizio della copia del Virgilio di Petrarca illustrato da Simone Martini (conservato a Milano alla Biblioteca Ambrosiana: in esso è contenuta vergata a mano dal poeta la notizia della morte di Laura…), non era un valore in sé. Il paesaggio è un genere così “moderno” da diventare un paio di secoli dopo il paradigma estetico della modernità, vale a dire la forma canonica, spesso al limite del Kitsch, del “bello naturale” (la cartolina illustrata). Fissando il suo cavalletto en plein air l’acquarellista non ha di mira la natura con i suoi oggetti ma la natura ed i suoi oggetti in quanto questi sono visti da lui e sono dati nel limite della sua visione attuale, nel loro “fino a qui” si potrebbe aggiungere.

Il filosofo direbbe che quel pittore ha di mira il “fenomeno” natura che non è la natura-cosa che interessa lo scienziato. La luce che lo inebria e che vuole fissare sulla tela è il suo stesso sguardo, il purissimo atto dello stare vedendo quello che di fatto sta vedendo. Un filosofo direbbe che è la pura esperienza il tema del suo dipingere anche se l’oggetto del suo dipingere (il “soggetto” della raffigurazione) sono le cose finite (montagne, valli, boschi…) di cui fa esperienza. La pittura di paesaggio è perciò, in ultima analisi, un autoritratto dello sguardo in atto, una pura impressione di luce (è una “fotografia” nel senso letterale del termine): l’urgenza a cui cerca di corrispondere è la stessa che guida la mano del pittore moderno (Rembrandt, per esempio) che si fa soggetto della sua stessa rappresentazione perché vuole inscriversi nella tela come coscienza incarnata, come coscienza vivente (“fino a qui”), e non più (o, almeno, non solo) in quanto espressione di uno status sociale, come un “oggetto” del mondo costituito, come avveniva invece nella ritrattistica classica. Se nuovamente si convoca il filosofo, questi non esiterà a riconoscere nell’autos dell’autoritratto, nella luce che inebria il pittore da cavalletto, l’indiscusso protagonista della modernità: il cogito cartesiano, quel pensiero sempre in atto, incondizionatamente certo di se stesso, che è tanto irriducibile alle cose pensate e alla loro pretesa di verità (2+2 = 4), quanto necessariamente sempre implicato in esse, dal momento che il pensare (come il vedere) è sempre inevitabilmente un pensare (vedere) qualcosa. Si noti bene: quella luce trascendentale non ci sarà mai “come tale”, mai potrà diventare un “oggetto raffigurato” come lo sono la montagna o il bosco.

Essa si inscriverà sulla tela solo nella forma paradossale di un infigurabile raffigurato. La vicenda storica della pittura di paesaggio conferma questa interpretazione. Essa avrà infatti due esiti: o il kitsch della cartolina illustrata, simulacro di una esperienza vissuta che si scambia come un gettone, o le ninfee di Monet e le marine di Turner nelle quali, come tutti sanno, l’evento della luce trova nell’informe la sua espressione adeguata.

Il paesaggio dei cartigli siniani non è la natura. Il suo è un paesaggio intellettuale, è il paesaggio dei saperi (delle “pratiche”) che ci hanno costituito quali siamo, come uomini coscienziosamente dediti alla ricerca del vero. Sono i vari saperi che usiamo nella vita associata (alle attività dell’Atelier Mechrí partecipano scienziati provenienti dalle più svariate discipline: biologi, matematici, antropologi ecc.). La luce che inebria questo particolarissimo paesaggista non è allora la luce sensibile del sole ma è quella ultrasensibile della Idea del Bene, causa, secondo Platone, dell’essenza e dell’esistenza delle cose del mondo, del reale e del sapere. Probabilmente l’Atelier Mechrí aspira ad essere il cavalletto del filosofo-pittore posto nel plein air del «lavoro sociale della conoscenza». Se il paesaggio del pittore-pittore è, in ultima analisi, un autoritratto dello sguardo in atto o, che è lo stesso, una impressione di pura luce (ricordo che la primissima occorrenza a noi nota del lemma “fotografia” descrive l’esercizio mistico di un santo stilita del Sinai che si lasciava impressionare, fino alla cecità, dal bruciante sole del deserto), il paesaggio mappato dal pittore-filosofo è un autoritratto del pensiero pensante colto nella sua differenza di natura e nella sua implicazione necessaria con i molteplici oggetti del sapere. Per questa peculiarissima “fotografia” del sapere Sini utilizza il lemma “autobiografia”.

È dunque l’insonne attività del cogito quella che viene incessantemente mappata nei cartigli siniani. È la sua trascendenza o eccedenza rispetto a tutto quanto è dato a costituire il solo evento, un evento che è sempre il medesimo e che è sempre mancato nei “significati” del sapere, un “errore” che è però al tempo stesso feconda relazione al vero. La scrittura filosofica, scriveva Sini nel 1997, «si esterna in mappe che sono fogli-mondo allusivi di un foglio-mondo impossibile e nondimeno “cercato”: fogli impossibili da marginare e da scrivere correttamente. La scrittura filosofica è così un’opera che non basta a se stessa e che ogni volta allude ad una costitutiva “assenza d’opera”: atto mancato» (Teoria e pratica…, p, 225).

È convinzione di Sini e dei suoi compagni di avventura che su questa base sia possibile riaprire il dialogo tanto auspicato tra le scienze e la filosofia. Quelle “usano” il mondo generando degli oggetti teorici, di cui perdono di vista la “relatività”, questa produce una comprensione di quell’uso, riferendolo, in ultima analisi, ad un soggetto trascendentale sempre in atto. La filosofia è così molto più di una teoria o di una teoria delle teorie: è una trasformazione etica che rende il soggetto del sapere consapevole delle sue pratiche strappandolo alla superstizione di cui sarebbe invece vittima lo scienziato ingenuo che è soggetto, nel senso di “subordinato”, al sapere, che è agito irriflessivamente dalla sua pratica.

Mi sia concesso, in conclusione, di sollevare un dubbio circa questa soluzione elegante e, direi, straordinariamente “classica”, condivisa, per altro, seppure con “modi” differenti, dalla migliore filosofia teoretica italiana contemporanea (penso ad Agamben, ad esempio). Tralasciando la questione veramente spinosa di che cosa comporti questo guadagno di consapevolezza per la pratica scientifica reale (io, temo, nulla), essa sembra legare definitivamente il destino del pensiero pensante a quello della riflessione. Stando al modello della pittura di paesaggio (autoritratto e “autobiografia”), se ne dovrà infatti concludere che sul cartiglio ci sarà tutto ciò che ci può essere tranne il gesto che lo inaugura (“costitutiva assenza d’opera: atto mancato”). Ne risulta che, se applichiamo quel modello all’esperienza, l’esperienza si risolverà in un gioco di scatole cinesi rispetto al quale il soggetto si pone sempre in eccesso come una sorta di cornice irraffigurabile sempre presupposta. Wittgenstein e Lacan hanno utilizzato proprio l’esempio dalla pittura di paesaggio e/o dell’autoritratto per esemplificare l’impossibilità di principio per il soggetto di presentarsi nel quadro.

Ora, questa conclusione è ineccepibile sul piano della riflessione, vale a dire quando l’esperienza è rifratta nel prisma del dire predicativo, quando è passata al vaglio dell’analisi imposta dalla tecnologia alfabetica. “Logicamente” le cose stanno proprio così, inutile negarlo: la filosofia, che come “atto compiuto” è una gigantesca superstizione, la superstizione dell’Assoluto, è nel vero solo se praticata come “atto mancato”. Ma, mi chiedo, facendo appello a un’altra “linea” del pensiero alla quale sono stato introdotto proprio dal magistero di Carlo Sini, perché mai l’esperienza non possa essere in se stessa consistente, perché invece di essere sospesa a un soggetto assente, non possa essere lei stessa il soggetto, senza residui di sorta. Perché, tornando all’esempio paradigmatico della pittura di paesaggio, l’informe delle ninfee o delle marine deve funzionare come traccia, rinvio, allusione a una “costitutiva assenza d’opera”, e non essere quello che sicuramente era per Monet o Turner: una perfetta, cioè non mancante di nulla, impressione di luce? E lo stesso non può allora valere anche per l’agire ingenuo dello scienziato che “usa” il mondo senza “comprenderlo” riflessivamente?