Guerre contro il futuro. Che cosa resta?

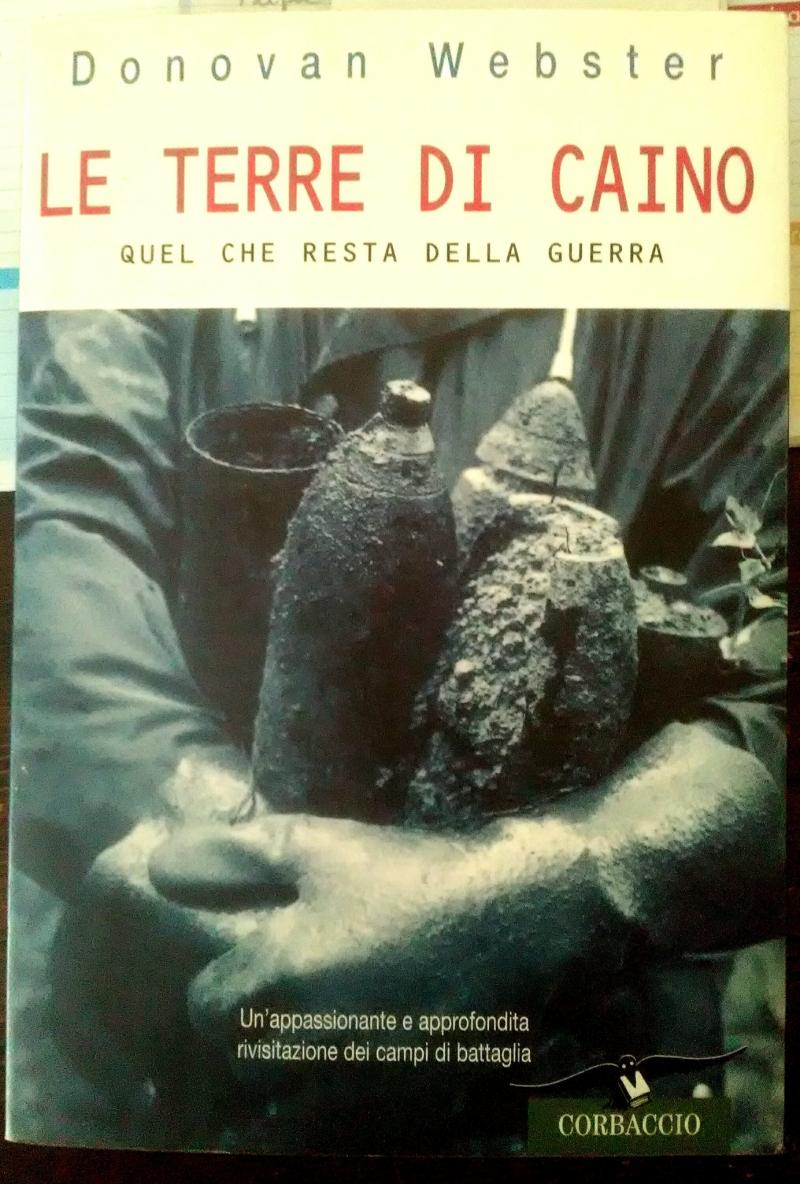

“Bombe e obici d’artiglieria rimasti inesplosi, sciami di mine terrestri ancora sepolti, orde di mine marine tuttora alla deriva negli oceani. E corpi. Soldati che mai avranno una sepoltura, perduti sotto mille campi di tenebre: le macerie delle città, le foglie delle foreste, le sabbie dei deserti. I resti di queste guerre continuano a rimanere in agguato nel suolo, pronti a scatenare altra morte invisibile: radioattività venefica generata da esperimenti nucleari che hanno reso quel medesimo suolo inabitabile per millenni. Le armi con le quali queste guerre sono state combattute, i loro effetti sui paesaggi e sulle culture del mondo, costituiscono l’aspetto storico più preponderante del nostro secolo” scrive Donovan Webster in Le terre di Caino. Quel che resta della guerra (Corbaccio 1999).

Nulla è rimasto uguale, né gli uomini né il paesaggio naturale: i corpi e le case portano i segni delle ferite, nelle menti il tempo fatica a riprendere il suo corso. In numerose aree del pianeta il dopoguerra è spesso un conflitto infinito ma di bassa intensità, che nel tempo sospeso di una no man’s land, si è trasformato in paesaggio naturale.

Che cosa resta? Che cosa resta dell’evento bellico, ma anche: che cosa resta dell’infinità di modi attraverso i quali si è cercato di affrontare le sue conseguenze? La guerra è diventata un soggetto da prendere in cura, come se l’intervento risanatore in tempo quasi reale potesse azzerare le sue conseguenze letali. Come se il male potesse essere dominato e ridotto, il trauma addomesticato. Come se la sofisticazione dell’apparato bellico producesse, di pari passo, abilità e tecniche sempre più raffinate, in grado di assorbire gli effetti collaterali, fisici e psichici, della violenza.

Forme originali per ricordare. Come il muro mobile ideato da John Devitt, una replica a mezza grandezza del Memoriale dei veterani del Vietnam a Washington che continua a viaggiare per gli Stati Uniti. Oppure il War Childhood Museum di Sarajevo, fondato da Jasminko Halilović, il primo museo al mondo dedicato all’esperienza di bambini e di adulti la cui infanzia è stata segnata dall’esperienza della guerra.

La scrittura, privata e pubblica, professionale e amatoriale, costituisce un capitolo importante del “curare la guerra”. Scrivere, rendere oggettivo qualcosa che in quel momento sta invadendo la mente del singolo, significa offrire a quanto accade una possibilità di sistemazione e dunque di senso. Costringere l’io a spostarsi sulla pagina agisce con la forza della compensazione che opera come un “sistema archetipico autocurativo della psiche” afferma, nelle sue riflessioni sul trauma, Donald Kalsched.

“Scrivevano tutti (…) i giornalisti e gli scrittori, ma anche insegnanti, le persone in vista, giovani e persino i bambini. La maggior parte di costoro teneva diari nei quali i tragici avvenimenti di ogni giorno si riflettevano attraverso il prisma dell’esperienza personale. Venne a crearsi in tal modo una mole enorme di scritti; ma la maggioranza andò distrutta con l’eccidio della comunità ebraica di Varsavia” racconta Annette Wieviorka, in L’era del testimone (Raffaello Cortina 1999).

Prevale la forma del diario: per dire di essere vivi un giorno ancora, per provare a elaborare l’inaudito, per dare una cronologia ad avvenimenti che scompaginano il tempo e lo spazio. La pratica del diario sposta l’attenzione dal generale al particolare, dagli eventi collettivi al ruolo individuale, induce a ripensare le possibilità e le responsabilità dell’agire come singoli, permette di ascoltarmi (e di rileggermi) come se anch’io per un attimo potessi essere l’Altro.

Il male che la guerra fa a chi combatte ha sempre bisogno di molto tempo per essere raccontato. Quasi un secolo per parlare della Storia intima della Grande guerra. Lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte (Donzelli 2014) dove Quinto Antonelli raccoglie il materiale custodito dal Museo storico del Trentino, i quadernetti, prima dimenticati e poi rimossi, sprofondati nelle tasche dei soldati semplici in trincea. Più di un secolo per Aftermath art in the Wake of World War One, rassegna di opere, (esposte alla Tate Britain nel 2018), francesi tedesche inglesi.

Create dal 1916 al 1932, descrivono le conseguenze della guerra sui territori, documentano la costruzione di memoriali, raffigurano la possibilità della rigenerazione. Il significato originale di Aftermath, una parola che condensa i significati di termini come l’indomani e le conseguenze, indica in agricoltura una nuova crescita dopo un raccolto. Artisti noti – da Max Beckmann a George Grosz, da Otto Dix a Käthe Kollowitz, da Oskar Schlemmer a Fernand Léger e Georges Rouault – insieme a soldati pittori sconosciuti ritraggono i volti sfregiati delle “facce rotte” dei feriti, cadaveri marciti in una terra desolata, invalidi che vendono fiammiferi: immagini che dovevano rimanere segrete come parte di una documentazione solo medica. Per tutti l’elmetto abbandonato è il simbolo della morte di ogni singolo soldato.

La mostra La Grande guerra che verrà non è la prima. Grande guerra: 1914- 2014 (Mart di Rovereto 2014, catalogo Electa) cerca di misurarsi con il tema non come un evento lontano, che non ci riguarda, ma come il lato in ombra, il negativo che parla del nostro occidente. Un montaggio di rappresentazioni e figure, di narrazioni e documenti. Anche una riflessione sulle avanguardie degli anni Venti nel loro uso del linguaggio militare.

Dalla guerra di Crimea – le prime foto di un campo pronto alla battaglia, i soldati in posa – a oggi, la storia della guerra è inesorabilmente intrecciata con le immagini che, a mo’ di dispacci, la trasmettono. Il Cratere di granata con fiori, il Plotone all’assalto sotto i gas, i Sepolti vivi in trincea – erano un incubo per il contadino-soldato della Grande guerra. Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket sono stati la scuola di addestramento di chi, strisciando nel fango pannonico, con il walkman e le scarpe di ginnastica, è entrato nelle guerre inter-jugoslave di fine Novecento come in un film, pensando di imitare i soldati americani nelle risaie del Vietnam.

Il campo militare è uno spazio claustrofobico, i soldati sembrano prigionieri di un labirinto nel quale è facile perdere l’orientamento, la fotografia decolorata e seppiata sottolinea una natura fatta di polvere. Fuori – il territorio nemico – è diviso solo da una sbarra. Aleksandr Sokurov, figlio di un militare, in Alexandra (2007) ci porta the war inside – prima di rimontare il film al computer ha girato in Cecenia. Il regista non inquadra dall’alto degli elicotteri in missione, ma dal basso, dai piedi della nonna che scende dal carro armato del nipote capitano, stupita dalle ristrettezze del suo blindato.

“Immagini di immagini” prodotte da telecamere di servizio, da videocamere utilizzate dai singoli militari, prese da YouTube, scaricate da internet: ciascuno può comporre il proprio album che, come in Redacted, (Brian De Palma, 2007), non elude il bisogno che la realtà trovi le sue parole. Ed è un “documentario d’animazione”, Valzer con Bashir (Ari Folman, 2008), a rappresentare, in una sorta di reportage psicoanalitico, gli effetti di lunga durata del trauma bellico. Il rimosso del soldato protagonista è risvegliato dall’incubo di un amico – per aiutare lui si mette alla ricerca della propria memoria perduta. Solo alla fine del suo viaggio nel passato, potrà affrontare la vista della realtà.

Per sfuggire a una rappresentazione mimetica, per dire l’impossibilità di una rappresentazione, con il progetto War cut Gerhard Richter costruisce un collage composto da articoli di giornale sulla guerra dell’Iraq e fotografie colorate di particolari di un suo quadro astratto.

“Le immagini delle guerre devono essere interrogate attraverso un’attiva comparazione, perché in questa attività di confronto è in gioco la nostra comprensione dei conflitti e un risveglio che equivale a una presa di posizione etica e politica nei confronti di essi” è la conclusione di Maurizio Guerri curatore del testo a più voci Le immagini delle guerre contemporanee (Meltemi 2017).

Scrive Simone Weil in L’Iliade o il poema della forza, (parte di Il libro del potere, 1937-1942, a cura di Mauro Bonazzi, Chiarelettere 2016): “gli uditori dell’Iliade sapevano che la morte di Ettore era destinata a dare una gioia breve ad Achille, e la morte di Achille una gioia breve ai Troiani, e la distruzione di Troia una gioia breve agli Achei.

La violenza schiaccia tutto quello che tocca. Finisce con l’apparire estranea a colui che la esercita come a colui che la subisce; da qui l’idea di un destino sotto il quale carnefici e vittime sono ugualmente innocenti, vincitori e vinti affratellati da una comune miseria. Il vinto è causa di sofferenza per il vincitore come il vincitore per il vinto”.