Speciale

Il fondamento dell'istruzione artistica è insegnare a vedere

“Di tutte le arti quella di saper vedere è la più difficile”

E. De Goncourt

Continuano in questi giorni le manifestazioni di protesta degli studenti e degli insegnanti contro le riforme della scuola secondaria approvate dal governo. Negli ultimi anni, ogni passaggio di governo ha provato a varare una propria riforma della scuola, (De Mauro, Berlinguer, Gelmini, Giannini), tutte finalizzate alla “razionalizzazione”, ovvero al taglio delle spesa e all’innovazione dell’impianto didattico, ovvero alla omogeneità e appiattimento dei molteplici percorsi scolastici. L’indirizzo più sacrificato è senz’altro quello Artistico, che ha visto perfino la scomparsa di tutte le sperimentazioni esistenti, nonché quella di tutti gli Istituti D’Arte, caratterizzati da una specificità formativa fortemente radicata nelle attività produttive del territorio. Il danno maggiore che queste riforme hanno prodotto (indifferentemente tanto quelle di “sinistra” quanto quelle di “destra”) è stato l’annullamento della specificità culturale e didattica proprio dell’indirizzo artistico. Oltre alle motivazioni economiche la ragione principale di questo “sacrificio” è da rintracciare nell’assoluta ignoranza dei “centri” culturali, percettivi e strumentali su cui si fonda questo tipo di percorso, nonché nel livellamento della irrinunciabile asimmetria tra i tempi di insegnamento e quelli di apprendimento che caratterizzano l’attività didattica di questa specifico indirizzo di studi. Nella speranza di riuscire a far aprire gli occhi ai nostri governanti proponiamo alcune riflessioni sui fondamenti dell’Istruzione Artistica, presentate in occasione di un recente convegno sulla “Storicità e attualità della sperimentazione all’ISA di Monza,” organizzato dal Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” di Monza.

Ringrazio gli organizzatori di questo incontro e spero che l’iniziativa abbia un seguito e possa contribuire a rendere migliore il destino dell’Istruzione artistica e anche quello delle stesse opere d’arte in Italia, un paese in cui è conservata una straordinaria quantità di beni artistici mal conservati, o non conservati affatto, spesso offesi e abbandonati all’incuria. Con la stessa negligenza e superficialità assistiamo anche al colpevole inaridimento e graduale devastazione dell’istruzione artistica, ovvero dell’istituzione didattica e culturale preposta alla formazione degli addetti alla valorizzazione di questo patrimonio che, in qualsiasi altro paese sarebbe considerato una ricchezza da sfruttare. Questa drammatica situazione è intollerabile oltre che incomprensibile nel paese che ha dato i natali a Leonardo e Michelangelo. L’attuale struttura del liceo artistico mostra un dato emblematico: chi ha redatto il progetto didattico non ha alcuna consapevolezza della specificità dell’indirizzo e del mondo dell’arte a cui si riferisce. Il progetto didattico di questo tipo di indirizzo ha come centro di gravità l’occhio, inteso come l’organo principale, centrale, a partire dal quale e intorno al quale si svolge tutto il percorso della creazione artistica in generale e di ogni altra forma di progettazione e di comunicazione visiva. Fin dalla primissima fase dell’ideazione di un’opera l’attività visiva, precedendo quella meramente più operativa e progettuale, è preposta al compito di osservare, analizzare, orientare e selezionare tutto ciò che è ritenuto pertinente ed essenziale. L’attività dell’occhio domina tutto l’iter della progettazione e della realizzazione di un artefatto, consente di prevedere e di guidare in modo mirato ogni singolo percorso verso l’obiettivo finale. Il risultato di ogni progettazione è sempre finalizzato all’occhio, che ne valuta la coerenza e la rispondenza alle aspettative. Per concludere ci basti considerare che il fine di un’opera d’arte e di ogni altro oggetto di progettazione è pur sempre quello di essere apprezzato per le sue qualità estetiche e funzionali dallo sguardo dei destinatari. Incontestabilmente, quindi, l’occhio di fatto è lo strumento dominante che precede, anticipa, attraversa e finalizza il percorso che va dall’ideazione, passa per la realizzazione e arriva alla fruizione di ogni processo creativo, espressivo e progettuale di qualsiasi artefatto comunicativo.

Il processo della visione

Ora, ci si domanda, come è possibile che proprio il processo della visione non costituisca oggetto di studio, né venga sentita la necessità di approfondire e di affinare le sue insostituibili e fondamentali funzioni cognitive, didattiche ed espressive? Come si può ignorare l’importante funzione sociale e culturale che l’educazione alla visione, al di là della sua specifica rilevanza didattica, potrebbe svolgere proprio nell’attuale “iconosfera” in cui viviamo? Non si riesce a comprendere quali possano essere stati i presupposti, o sarebbe meglio dire le presunzioni, che hanno indotto i responsabili delle riforme scolastiche a considerare che basti avere gli occhi per saper vedere e giudicare le qualità estetiche del bello. I miei testi[1] esplorano e trattano questo malinteso, un fraintendimento da cui credo dipenda anche gran parte della sottovalutazione dell’educazione artistica, e la completa esclusione del processo della visione dalle discipline di studio, ritenuto una capacità innata, commettendo così inesorabilmente un grande errore didattico e cognitivo. Si ignora il fatto che l’occhio è naturalmente predisposto a svolgere la funzione di guidare i movimenti e le azioni di ogni essere vivente nel proprio ambiente di vita, di rilevare con immediatezza gli ostacoli e i pericoli, di individuare i cibi di cui nutrirsi, di condurre con efficacia le strategie di predazione o al contrario quelle di fuga o di elusione della minaccia dei predatori. L’occhio programmato dalla natura a svolgere alla perfezione questi compiti non è però un occhio adatto a disegnare. Il modo di vedere ecologico o innato che si differenzia da specie a specie e che viene tramandato geneticamente non è altrettanto adeguato a rispondere alle esigenze professionali ed espressive dei pittori, dei designer, dei grafici; queste professioni esigono delle competenze visive che vanno acquisite con metodologie specifiche. Ogni insegnante delle discipline di indirizzo artistico può documentare quanto di sovente sia proprio l’abitudine a vedere in modo ecologico o naturale a costituire un elemento inibente e frenante l’apprendimento di un modo di vedere precipuo alle necessità espressive e comunicative. Il fatto di avere gli occhi non implica di per sé che si sappia utilizzarli nel migliore dei modi, né che si sappia vedere nel modo rispondente alle esigenze di un grafico, di un architetto o di un designer: il vostro occhio di studenti d’arte riuscirà in questo intento soltanto se saprà re-imparare a vedere. Paul Valéry (1871–1945), poeta e scrittore – ne ricorderemo le parole insieme a quelle di Goethe, celebri personaggi, che in età ormai adulta oscillavano tra le attività in cui avrebbero primeggiato o in cui già si distinguevano, e le arti figurative – diceva: «Vi è una differenza immensa tra il vedere una cosa senza la matita in mano e vederla mentre la si disegna» – vedere un oggetto come lo si vede abitualmente è completamente diverso dal vedere un oggetto con l’intento di riprodurlo: lo stesso bicchiere che guardiamo decine di volte al giorno, visto con la matita in mano ci porta a fare delle osservazioni e dei rilevamenti visivi completamente differenti da quelli che compiamo quando siamo spinti dal bisogno di afferrarlo per dissetarci. Ci basta lanciargli un occhiata per identificarne la forma il peso, le dimensioni, la capacità ma – non appena lo guardiamo per rappresentarlo – queste informazioni non ci sembrano più così necessarie né particolarmente utili, perché l’occhio del disegnatore – dice Valéry – deve riuscire a guardare il bicchiere con uno sguardo “straniero”, come se non l’avesse mai visto prima. Chi disegna il bicchiere basandosi soltanto sulle informazioni “ecologiche” si trova ben presto a constatare di non saperlo disegnare correttamente, proprio perché si accorge di non riuscire a vedere altro che le informazioni rispondenti a cos’è, come è fatto e a cosa serve, le quali catturano totalmente l’attenzione e impediscono di vedere “esattamente” tutte le variabili visive che configurano quel bicchiere così come appare in quel punto nello spazio e in questo preciso momento. Le informazioni “ecologiche” sono funzionali al rilevamento delle cosiddette invarianti percettive, ovvero delle caratteristiche morfologiche, cromatiche e luministiche che rimangono stabili, indipendentemente dalla distanza, dalla luce, dalla posizione, e che però non sono sufficienti per arrivare a una rappresentazione corretta. Il contesto in cui lo vedo – invece – mi presenta un assetto ottico in cui la luce, la posizione relativa, l’orientamento, i riflessi, le trasparenze sono assolutamente determinanti per la rappresentazione, aspetti che il disegnatore deve essere in grado di cogliere distintamente traducendole nelle qualità formali della sua raffigurazione. Basta un piccolo spostamento, una piccola variazione di luce, per cambiare totalmente la configurazione di quei valori: un disegnatore deve essere in grado di cogliere esattamente la ricchezza e la unicità di questi elementi variabili, altrimenti si ritroverà a disegnare uno stereotipo di bicchiere, la cui forma “canonica” non sarà molto diversa da quella che disegnano i bambini, la quale non riproduce nulla di ciò che è visibile soltanto in quel dato bicchiere in quel momento. Questo disegno raffigura l’immagine di un bicchiere qualsiasi, ma non la raffigurazione di quel bicchiere lì, quello che abbiamo davanti agli occhi. Il disegnatore sa che deve “rivederlo” con occhi totalmente nuovi, e per riuscirci – dice Valéry – sa che deve compiere una vera e propria opera di cancellazione della visione abituale: è questo l’atto decisivo, la cui importanza viene sottolineata utilizzando parole molto forti: «Il disegnatore deve distruggere l’abitudine a vedere le cose con lo sguardo quotidiano». Riesce a disegnare correttamente il bicchiere soltanto il disegnatore che non si affida all’innata facoltà della visione ma è motivato ad acquisire un differente modo di vedere, soltanto chi - dice Matisse – è disposto a compiere questo notevole sforzo di volontà, è animato da una forte determinazione: diversamente non riuscirà a “vedere” in modo espressivo e artistico.

Il mancato riconoscimento del ruolo attivo, produttivo ed espressivo che svolge la visione nelle attività progettuali è probabilmente ciò che impedisce ai responsabili delle riforme attuali di maturare con consapevolezza la specificità di questo indirizzo scolastico. Lo stesso genere di equivoco porta a considerare che si possa godere della musica in modo passivo, grazie al cosiddetto’”orecchio musicale”, ma ben diversa è la comprensione e l’apprezzamento dello stesso brano che è in grado di fare l’orecchio del musicista, o di chi ha scritto quella musica e che gli permette di riconoscerne le note, gli accordi e le armonie che lo governano, inaccessibili all’orecchio comune, il quale si limita ad apprezzarne soltanto il motivo musicale. Come insegnava Socrate a Teeteto non vediamo perché abbiamo gli occhi, ma abbiamo gli occhi “per vedere”: ciò che costituisce la condizione (la facoltà visiva) non va confusa col fine (la capacità di vedere)[2]. L’occhio a cui abitualmente si fa riferimento - come forse ha fatto chi ha messo mano alla riforma- è un occhio strutturato a svolgere ben altre funzioni, non è quindi preparato, né addestrato a farci vedere in modo estetico il mondo, a farci vedere i meccanismi comunicativi e le intenzioni espressive che ogni pittore imprime nell’immagine che dipinge. Rudolf Arnheim, studioso e autore di testi fondamentali come Arte e percezione visiva, che viene universalmente utilizzato come libro di testo per l’educazione visiva, ne Il pensiero visivo, testo che consiglio soprattutto anche a coloro che non praticano alcuna attività artistica, spiega e documenta come la visione non sia affatto un processo passivo, né di seconda serie rispetto al pensiero discorsivo. Con l’esplicita intenzione di richiamarne le tesi a cui lo psicologo giunge utilizzammo lo stesso titolo nel convegno sull’istruzione artistica organizzato dall’Istituto Statale d’Arte di Monza e coordinato dal sottoscritto, all’interno del quale eminenti studiosi trattarono la peculiarità del pensiero visivo da differenti punti di vista[3]. Il pensiero è considerato tradizionalmente facoltà alta, oggetto di studio e di addestramento, a differenza della visione, considerata facoltà secondaria che non necessita apprendimento, ma – dice Arnheim – non è così: «le operazioni conoscitive, chiamate pensiero, non sono privilegio di processi mentali, posti al disopra e al di là della percezione, bensì sono gli ingredienti essenziali della percezione stessa, mi riferisco a delle operazioni quali l’esplorazione attiva, la selezione, la capacità di cogliere l’essenziale, l’astrazione, l’analisi e la sintesi, il completamento, la correzione, il confronto, la risoluzione dei problemi, nonché la combinazione, la distinzione, l’inserimento entro un contesto (...)»[4]. Lo studio della visione ci porta a prendere coscienza che l’occhio non vede mai tutto quello che ha davanti, ma vede ciò che è necessario, vede solo quel che gli serve per capire dove si trova e cosa gli sta intorno, compie cioè continue selezioni, focalizza ciò che è costante nell’ambiente o ne costituisce l’aspetto essenziale; effettua delle deduzioni; compie completamenti e integrazioni tra ciò che appare e ciò che non si vede; anticipa e prevede ciò che vedremo girando la testa all’indietro o spostandosi più in là; compie quindi una serie di operazioni ciascuna delle quali potrebbe diventare un programma didattico. Questo andrebbe insegnato a chi deve usare l’occhio per comunicare, per esprimersi visivamente e soprattutto questi contenuti dovrebbero costituire una metodologia didattica collocata al centro della programmazione di tutte le discipline.

Arnheim conclude quindi che « non vi è differenza fondamentale, sotto questo aspetto tra ciò che accade quando una persona osserva direttamente il mondo e quando siede con gli occhi chiusi, e pensa (...) Percepire visivamente è pensare visivamente». Non esiste una differenza rilevante tra pensare e vedere. L’etimo ἒidos [eidos] (forma figura), da cui discende il termine idea ha la stessa radice di ἐιδέiν, [eidein] vedere e, per i greci, il perfetto di vedere oìda, significa “io so” (perché ho visto). La visione è la forma di conoscenza principale della nostra cultura: tutta la storia, non solo dell’arte, ma delle scienze, della biologia, della zoologia, della botanica, potrebbe essere riscritta attraverso la storia della visione. Quanto il vedere sia connaturato al pensare ce lo rende evidente questo breve racconto di Lieh-Tzu:

«C'era un uomo che, avendo perduto un'ascia, sospettò il figlio del vicino.

Lo osservò muovere i passi: aveva rubato l’ascia!

Ne osservò l’espressione: aveva rubato l’ascia!

Ne ascoltò le parole e i discorsi: aveva rubato l’ascia!

Nelle sue azioni e nel suo comportamento tutto diceva che aveva rubato l'ascia.

Improvvisamente però quest’uomo ritrovò l'ascia scavando nella sua valle.

Il giorno dopo osservò di nuovo il figlio del vicino: nelle sue azioni e nel suo comportamento nulla faceva supporre che avesse rubato l’ascia»[5].

Che cosa ci dice questo racconto geniale e illuminante? Ci dice che pensare e vedere non sono azioni scindibili: noi vediamo ciò che pensiamo e pensiamo ciò che vediamo. Anche solo immaginare di separare le due attività è quasi impossibile, tanto quanto lo è persino segmentarle e distinguerle sia sul piano cognitivo, sia in quello anatomico e fisiologico: quando entra in funzione l’occhio, la visione occupa il 50% delle aree corticali; la memoria di cui ci avvaliamo tutti i giorni è visiva per il 90%. Quando la mano del grafico, del designer o del pittore afferra la matita si attivano numerose aree corticali, ineguagliate per estensione dalla gran parte delle nostre azioni quotidiane, perché coinvolgono il tatto, il movimento o la cinestesica, la visione e il controllo oculomotorio, l’immaginazione e la memoria, ovvero la quasi totalità delle funzioni cerebrali. Spesso si afferma che il pittore di paesaggio, di nature morte o figurativo “dipinge quello che vede”, ma non è così; è più corretto dire che il pittore “vede quello che dipinge”, che non corrisponde affatto a quello che registrerebbe una macchina fotografica (anche se, sia chiaro, la macchina fotografica registra quello che sceglie e inquadra il fotografo che la usa). L’artista vede infatti qualcosa di diverso da ciò che vediamo noi o un altro pittore: il suo modo di vedere è motivato da un’attitudine, un interesse, da particolari motivazioni che lo portano a vedere in ogni cosa aspetti che comunemente non si vedono, e che ci sorprendono quando li vediamo raffigurati in un dipinto. Le immagini che produce il pittore ci costringono infatti a rivedere ciò che pensavamo di conoscere, confermandoci che vedere e disegnare sono due particolari modi di pensare per immagini.

Vedere e disegnare

A trentasette anni, una delle più eminenti personalità della cultura europea, Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), filosofo, scrittore, scienziato, già noto come poeta in tutta Europa, mentre svolgeva importanti incarichi diplomatici, decise improvvisamente di compiere un viaggio in Italia: il gran tour, sentito come un obbligo da tutti coloro che si occupavano di arti figurative. Il viaggio era finalizzato a capire se la sua attitudine al disegno, coltivata sin da ragazzo, fosse una vera vocazione alla pittura. Si recò così in Italia per incontrare gli artisti già affermati che operavano nel nostro paese, e descrisse questa sua esperienza nel Viaggio in Italia, un testo straordinario, una miniera di spunti, di indicazioni di riflessioni, un libro che si dovrebbe continuamente rileggere per coglierne appieno tutta la ricchezza di riflessioni che contiene. Ebbene, Goethe, in quell’anno e mezzo di peregrinazioni, compiute in due diverse occasioni, produsse un numero di disegni che si calcola sia stato il doppio dei disegni che Rembrandt eseguì in tutta la sua vita. Si impegnò quindi in un modo impressionante, per riuscire a capire quale fosse la sua vera vocazione, fino ad arrendersi, alla fine, e a decidersi definitivamente per la poesia. Continuò comunque a disegnare per tutta la sua vita e scrisse moltissime osservazioni sul disegno e la pittura. Tra le sue riflessioni più significative rimane questa, in qualche modo sentenziosa: «soltanto ciò che ho disegnato ho veramente visto». Concetto che riprese anche Valéry, sostenendo che solo disegnando si riesce a vedere ciò che diversamente ci è precluso di vedere, perché la pratica del disegno pone come condizione “la distruzione della visione abituale”. Anche Konrad Fiedler (1841-1895) importantissimo filosofo e critico, sosteneva che «E' sbagliato dire che tutti sanno vedere, e non tutti sanno disegnare: in questo modo si scindono le due cose come alcunché di differente, mentre si tratta solo di diversi stadi di una stessa attività»[6]. Un’affermazione che rivela quanto, anche agli occhi di uno studioso e critico del lavoro degli artisti, risulti evidente oltre che vera. Così, ancora, Michelangelo, che, alle richieste dei giovani apprendisti di bottega di rivelare il segreto del saper disegnare, rispondeva loro che «Sa disegnare soltanto chi possiede la seste negli occhi», intendendo che bisognava saper usare gli occhi per confrontare le dimensioni e le forme nello stesso modo in cui allora gli scultori facevano con il loro compasso - la seste - riportando dal bozzetto le dimensioni della figura sul blocco di marmo: un’attività che andava eseguita con assoluta precisione, perché da essa dipendeva la sicurezza della mano dello scultore.

Grotte di Lascaux

Secondo Michelangelo per disegnare è quindi necessario discriminare i rapporti proporzionali interni alle forme, occorre avvalersi di un’abilità posseduta già anche dal primo pittore, l’autore delle pitture rupestri di Lascaux, il quale, in grotte buie, su tralicci incerti e traballanti, alla luce di fiaccole fumose alimentate da grassi dall’odore nauseabondo, seppe disegnare su una superficie irregolare, figure di animali di eccezionale icasticità. In quelle condizioni, questo grande artista riuscì a raffigurare forme di bovini in dimensioni gigantesche, con una precisione di proporzioni sorprendente, se si considera che le figure disegnate possiedono le dimensioni di circa sei metri di lunghezza. Ancora oggi ammiriamo le straordinarie abilità percettive e disegnative che hanno permesso al pittore preistorico di ottenere un simile risultato: lavorando su delle precarie impalcature e potendo controllare soltanto una porzione di contorno alla volta, quella che il suo campo visivo forzatamente limitato nell’ampiezza e dalla distanza tra l’occhio e la mano, nonostante queste insormontabili difficoltà questo Michelangelo ancestrale disegnò senza pentimenti con un segno continuo, di sbalorditiva eleganza e precisione, l’intera figura dell’animale in corsa. Come ha potuto ottenere un simile risultato, che si può ben credere sia tuttora tecnicamente insuperato, controllare visivamente la continuità e la precisione della linea tracciata su una parete così vasta potendo vederne con chiarezza soltanto poco più di un centinaio di centimetri? Per riuscire a raggiungere questi risultati doveva avvalersi di un occhio straordinario, un occhio che durante le esagitate battute di caccia, fosse stato in grado di estraniarsi dalla concitazione emotiva e avesse saputo compiere una analitica focalizzazione e memorizzazione di tutti i rapporti proporzionali e anatomici dell’animale, individuarne i tratti figurali e le caratteristiche morfologiche, plastiche, volumetriche e cromatiche occorrenti alla sua sbalorditiva raffigurazione. Sia sul piano percettivo sia su quello tecnico si tratta di abilità assolutamente fuori del comune, che non hanno nulla di “naturale” o “ecologico”, bensì testimoniano un modo di vedere del tutto differente da come abitualmente gli altri suoi simili vedevano l’animale: l’occhio del pittore preistorico guardava già con “la seste negli occhi” la forma degli animali, rivelando fin dalla nascita della pittura quanto il precetto di Michelangelo fosse fondato.

Che lo strumento principale del pittore, dell’architetto, del grafico sia l’occhio troviamo conferma fin dalle più remote origini di queste attività. Ritengo che il suo primo vero disegno l’uomo l’abbia tracciato non con le mani ma con lo sguardo: scrutando la volta celeste notte dopo notte, e interrogandosi sul senso di quell’intermittente pulsare di innumerevoli punti luminosi, assecondando l’impulso gestaltico del suo sguardo li collegò tra loro affinché configurassero forme, figure, mappe e schemi di riferimento alle quali continuò a guardare ricavandone indicazioni sull’orientamento durante le sue esplorazioni. Da sempre, quindi, l’uomo affida il destino del suo cammino sulla terra al disegno invisibile che il suo sguardo traccia nell’inscrutabile sfondo nero del cielo notturno. Possiamo considerare questo un “disegno invisibile” in senso assoluto: per forma, per sostanza e per significato.

Da visibile all’invisibile

Non possiamo sottrarci dal fare un elogio dell’invisibile, abitualmente inteso come qualcosa di astratto, di spirituale, ma che invece, a ben vedere, è ancor più essenziale del visibile, dato che quest’ultimo se preso alla lettera risulterebbe inesorabilmente indefinito e ambiguo. Senza l’invisibile il visibile non avrebbe il senso che gli attribuiamo. La conquista dell’invisibile ha sempre rappresentato un avanzamento nella scienza e nella cultura, segnando la conquista di una tappa irreversibile nel cammino dell’umanità. L’occhio per far fronte a questa impresa è stato progressivamente potenziato di lenti aggiuntive, come quelle del microscopio per vedere l’infinitamente piccolo e come quelle del cannocchiale per vedere ciò che si trova a distanza infinita. Osservate questa immagine della Luna che Galileo disegnò guardando il satellite attraverso il cannocchiale. Galileo fu in grado di elaborare, nel Sidereus nuncius (1610), la teoria secondo la quale la superficie della Luna è simile a quella terrestre e non liscia, né perfettamente lucida, come si sosteneva allora, perché sapeva disegnare e conosceva la teoria delle ombre e la prospettiva, che insegnò presso la prima Accademia toscana.[7] Galileo seppe vedere e dimostrare disegnando che la sfrangiatura del margine che separa il lato illuminato da quello in ombra della luna era causata dal disegno delle ombre proiettate dalle cime di montagne e da quelle annidate nelle cavità dei crateri che conferiscono un andamento irregolare al suolo lunare, tempestato da asperità, concavità e sporgenze. Se la Luna fosse stata una sfera perfetta – spiegò Galileo – si sarebbe visto un passaggio sfumato e continuo dalla luce all’ombra e non un margine irregolare, inoltre la presenza di alcuni punti luminosi nella parte in ombra deponevano a sfavore della levigatezza e confermavano l’esistenza di promontori di considerevole altezza, dato che le loro cime potevano essere raggiunte dai raggi luminosi tangenti all’estrema curvatura della sfera lunare.

L’occhio di Galileo riuscì a vedere ciò che altri non vedevano, e – come il cardinale Roberto Bellarmino – si ostinavano a non voler vedere, perché era un occhio da disegnatore: applicando la teoria delle ombre a ciò che vedeva ne dedusse conoscenze fondamentali, che comportarono per tutta l’umanità una grande conquista.

Galileo Galilei, Disegni della Luna, Sidereus Nuncius, 1610

Questo è uno dei tanti esempi che ci inducono a riflettere su molti luoghi comuni: siamo portati a credere che il mondo coincida con il visibile; che il visibile sia solo ciò che appare; che i nostri occhi vedano tutto quello che è visibile. Non è assolutamente vero: l’occhio saetta velocemente da un punto all’altro, mette a fuoco solo pochissime cose che risvegliano il suo interesse, tralascia e rimuove moltissime altre cose, benché altrettanto visibili quanto quelle notate. Per pure esigenze adattive non può e non deve vedere con la meccanica precisione di uno scanner. Quante volte vi capita di spostare lo sguardo da un punto all’altro e di domandarvi che cosa state guardando? Pochissime volte vi accorgete di vedere niente: l’occhio vede sempre qualcosa dovunque noi giriamo lo sguardo e tuttavia non incontra mai cose insignificanti, non incappa in lacune o incertezze proprio perché vede solo ciò che gli interessa vedere e che si aspetta di vedere. Abitualmente passiamo velocemente in rassegna ogni luogo che attraversiamo, saettando con lo sguardo da un punto all’altro e ciononostante continuiamo a vedere quel che serve in modo chiaro e definito. È particolarmente illuminante constatare che se facessimo compiere ad una telecamera (strumento neutrale, che registra tutto ciò su cui è puntato l’obiettivo) gli innumerevoli movimenti che l’occhio ripete ad ogni occhiata e per migliaia di volte in un giorno, ci troveremmo davanti a una sequenza di immagini mosse, trascinate, incomprensibili e prive di significato. Le stesse impressioni visive mosse, irregolari e distorte che si formano sulla retina, alla pari di quelle che si sono formate sulla pellicola, vengono immediatamente cancellate. L’occhio, elimina tutto quello che non ha compiutezza, ciò che non è riconducibile a un significato oggettuale: ciò vi conferma come l’occhio svolga una funzione attiva, selettiva.

Noi siamo convinti che il visibile sia tutto ciò che c’è da vedere: non è così, quello che appare, se non fosse completato da quello che non appare, non avrebbe il senso che ha: noi viviamo immersi nell’invisibile, metà del nostro mondo, quello che sta dietro, è un invisibile immanente. Ciò che appare davanti a noi (una piccola parte del mondo) acquista senso dalla continuità con ciò che non appare, con ciò che sta dietro e dentro le cose, conferendo loro volume e tangibilità corporea. Il visibile perciò non è il contrario dell’invisibile, ma è piuttosto in continuità con il visibile. Non solo, noi pensiamo che l’invisibile sia impercettibile, ma non è così: noi lo percepiamo, io percepisco continuamente ciò che mi sta dietro e intorno, non lo vedo, non lo guardo, ma lo percepisco, e guai se non fosse così, tutti i miei movimenti sarebbero bloccati.

Questo disegno di Leonardo spiega cosa vuol dire aver la seste negli occhi per tracciare linee immaginarie che consentono di individuare i rapporti proporzionali tra le parti, mentre quest’altro disegno anatomico ci mostra quanto sia fondamentale vedere “dentro” , all’interno delle cose se si vuole comprenderne la natura e il funzionamento. Leonardo spiega che per capire come è fatto un muscolo è necessario, fare almeno dieci dissezioni sui cadaveri; la sintesi di queste osservazioni diventa poi un disegno, in cui si deve, progressivamente, eliminare tutto ciò che non è utile a quella specifica rappresentazione: l’occhio di Leonardo, infatti, non ha visto quello che ha disegnato: quello che vedeva il suo occhio era necessariamente molto confuso. Leonardo disegna, quindi, il risultato di una selezione di aspetti visibili funzionale alla comprensione della forma dei muscoli e delle ossa, quale risultato di un’accurata indagine in cui l’occhio ha isolato quello che è essenziale e cancellato tutto ciò che ha giudicato irrilevante per la loro rappresentazione. Allo stesso modo, in questi altri disegni, Leonardo rappresenta un’onda – cosa solo apparentemente facile – o una cascata, quale potremmo vedere in una bacinella o in un lago. Leonardo disegna tanti riccioli e piccoli gorghi, formati dal flusso della corrente; non sono forme effettivamente visibili, sono il frutto di un occhio che registra stenograficamente i fenomeni, “dedotti” visivamente dal rilevamento analitico del fenomeno.

Similmente, questo disegno di una pianta, non rappresenta una pianta visibile, è un pianta estesa nel tempo, che nessuno, nemmeno il disegnatore, ha mai visto, ma che serve a farci comprendere i vari stadi attraversati dal vegetale: il disegno mostra contemporaneamente la fase in cui la pianta germoglia, in cui mette le foglie, produce il fiore e infine i frutti; nessuno potrebbe vedere contemporaneamente tutte quelle fasi. Si tratta di una rappresentazione che serve a far vedere, così come la rappresentazione del sistema vascolare di Vesalio: un uomo che non è stato mai visto, riprodotto da un disegno che ne illustra una componente in modo molto preciso. Ancora Goethe, tornato dal viaggio in Italia, pieno di entusiasmo per i suoi studi botanici, andò da Schiller e gli raccontò di aver scoperto la Urpflanz, la pianta originaria, e gliela schizzò anche. Schiller ribatté tuttavia che quella pianta non esisteva, ma era un’idea. Al che Goethe rispose di esser molto contento perché, non solo aveva avuto un’idea, ma era riuscito addirittura a farla vedere, a mostrarla, grazie alle sue capacità di disegnatore!

Questa immagine visualizza il Mundus imaginalis, un’area che, per gli antichi filosofi persiani si situa fra il mondo visibile e il mondo invisibile, una zona intermedia, una dimensione translucida e specchiante, zona di passaggio tra il mondo delle idee e il mondo della materia; un concetto affascinante ripreso anche da Bachelard, ma eliminato dalla filosofia platonica, che tracciò una linea invalicabile tra sensibile e intelligibile, visti come aspetti separati e incomunicabili, un concetto addirittura intollerabile dal punto di vista cognitivo ed epistemologico. Quei grandi filosofi persiani, nulla sapendo di neuroscienze, avevano teorizzato l’esistenza di questa zona intermedia fluttuante, in cui le percezioni sensibili transitano e diventano quel qualcosa che non è un nulla di materiale ma non è ancora pura astrazione ideale. Questo intermondo è il luogo in cui si alimenta l’immaginazione, in cui ha origine l’attività dei poeti, degli artisti e di ogni persona che abbia la capacità di produrre idee, di immaginarle, di vedere l’invisibile; è il luogo dove prende forma un oggetto disegnato che poi, magari diventerà il seme di un progetto, la radice di un pensiero.

Questo che sto descrivendo è proprio un tipico esercizio didattico – uno di quelli che facevo eseguire nei miei corsi – un esercizio che prevede un percorso di trasformazione reso visibile. Analogamente un’immagine può essere completata o trasformata: un altro esercizio consisteva nel censurare o annullare parte di immagini, anche complesse, per chiamare poi gli studenti a completarle immaginando come le parti interrotte continuassero; operazioni che lo studente doveva compiere, sia immaginando continuità e congruenze, nel collegamento con altre immagini, sia, in altri casi, realizzando delle vere e proprie trasformazioni, che dessero luogo a metamorfosi inaspettate, cambiamenti totali di ambiente e di forme.

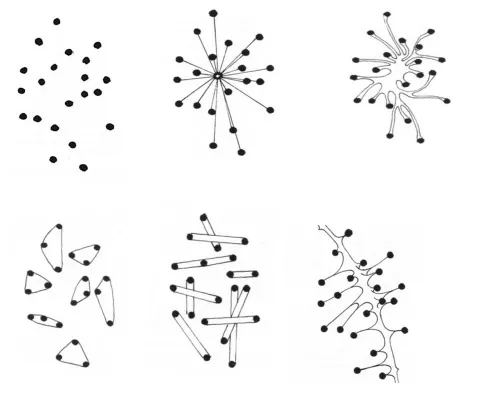

Si può dimostrare che vedere l’invisibile non è la pratica di una magia, né un’esperienza mistica: se tracciamo tre punti non allineati in uno spazio, immediatamente vediamo un triangolo, ma esiste davvero questo triangolo, presenta una qualche proprietà fisica? Ciò che di fatto vediamo è un triangolo invisibile. Direttamente connesso a questo esperimento di visione produttiva cogliamo l’occasione per rendere omaggio a Bruno Munari che si diverte a mostrarci quante infinite configurazioni si possono disegnare con lo sguardo tracciando linee invisibili che collegano tra loro un insieme di punti casualmente disposti su di un foglio. Benché i punti siano sempre gli stessi, non varino né di numero, né di posizione la varietà e la quantità di forme che si possono visualizzare sono indefinite oltre che del tutto invisibili. Oggi il disegno dell’invisibile è forse una delle professioni più promettenti e richieste dal mondo della comunicazione visiva. Diverse università infatti hanno attivato corsi di infografica, la disciplina che, attraverso la continua immaginazione di forme, anche molto suggestive, studia come rendere visibile l’invisibile; le immagini progettate, infatti, hanno il compito di rappresentare concetti astratti, spesso molto complessi, talvolta dei puri dati numerici, dimostrando così, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto il disegnare sia il modo più sintetico ed efficace per comunicare dimensioni e ragionamenti che attengono a tutti gli ambiti del sapere e del fare. Cosa che ben sapevano tutti i grandi artisti da sempre, come ci confessa qui di seguito Michelangelo: “Mi metto a volte a pensare e ad immaginare, finché trovo che tra gli uomini non esiste più di una sola arte o scienza e questa è il disegnare …. Dopo aver stimato tutto ciò che si fa in questa vita, troverete che ognuno sta, senza saperlo, disegnando questo mondo, così nel generare e produrre in esso nuove forme e figure, come nel vestire e nello sfoggiare vari abiti, come nell’edificare e occupare gli spazi con edifici dipinti e case, come nel coltivare i campi e lavorare secondo pittura e disegni le terre, come nel navigare i mari con le vele, come nel combattere e nell’ordinare legioni, ed infine nelle morti e nei funerali, insomma, in tutte le maggiori nostre operazioni, azioni e movimenti.” [8]

[1] G. Di Napoli, Disegnare e conoscere, Einaudi, Torino 2004; id., Il colore dipinto, Einaudi, Torino 2006; id., I principi della forma, Einaudi, Torino 2011.

[2] “Socrate – Considera bene: quale di queste due risposte è più giusta, dire che gli occhi sono la cosa ‘con la quale’ vediamo, oppure ‘mediante la quale ’ vediamo …

Teeteto– Meglio mi pare dire, o Socrate, ‘ mediante cui ’ abbiamo queste singole sensazioni anziché ‘con cui.’

Socrate – E di fatti strano sarebbe, o figlio, se un numero indefinito di sensi avessero in noi come dentro a cavalli di legno, ma non si ricongiungessero tutti insieme in un’unica idea, sia essa anima o come altrimenti si debba chiamare, ‘con la quale ’, ‘mediante questi sensi’, a guisa di organi noi abbiamo la sensazione di tutto ciò che è sensibile.” Platone, Teeteto; 184-185; in, Opere complete, vol. 2°, Laterza, Bari 1982, pag.138.

[3] Il pensiero visivo dalla progettazione alla produzione nelle scuole ad indirizzo artistico (atti del convegno a cura di G. Di Napoli), editi dall’Istituto Statale d’Arte per la progettazione della comunicazione visiva del prodotto industriale e dell’ambiente, marzo 2001, Teatrino della Villa Reale di Monza.

[4] Arnheim R., Il pensiero visivo. La percezione visiva come attività conoscitiva, Einaudi, Torino 1974, pag. 18-19.

[5] Lieh-Tzu, Il cavo e il vuoto. 50 storie taoiste, UtetExtra, De Agostini, Novara 2014, pag. 79.

[6] Fiedler K., Aforismi sull’arte, Tea, Milano 1994, pag. 84.

[7] “Egli trattenevasi con gran diletto e con mirabile profitto nel disegnare; in che ebbe così gran genio e talento, ch’egli medesimo poi dir soleva agl’amici, che se in quell’età fosse stato in poter suo l’eleggersi professione, avrebbe assolutamente fatto elezione della pittura.” Così riporta il suo discepolo e biografo Vincenzo Viviani nel Racconto istorico della vita del sig. Galileo Galilei; scritto nel 1654 per il Principe Leopoldo dei Medici, e pubblicato nel 1717; in L. Tongiorgi Tomasi, Galileo, le arti, gli artisti; Catalogo della mostra Il cannocchiale e il pennello. Nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo, Giunti Firenze 2009, pag. 22

[8] Francisco d’Olanda, I Trattati d’Arte, in Dialoghi Romani o Della Pittura Antica, a cura di G. Modroni, Libro secondo, 1548, Sillabe, Livorno 2003, pag. 120.