Il ritorno di Menenio Agrippa

«Che le mie opere periscano, se Dreyfus non è innocente!». Schierandosi dalla parte di Dreyfus in quello che è l’atto di fondazione dell’intellettuale moderno, Émile Zola non esitava a mettere in gioco la sua stessa identità pubblica: l’onore, la gloria e la fama dello scrittore. Parlava in nome della letteratura, che è portatrice di ideali di verità e giustizia, anziché per un potere conferitogli dal popolo o dallo stato: lo scrittore, infatti, aveva sostenuto lui stesso una ventina d’anni prima in Le roman experimentale, deve andare «à la recherche d’une vérité».

La questione della verità è dunque capitale quando si discute dei rapporti tra intellettuali e potere, perché è solo la ricerca della verità, svincolata dagli interessi di parte, che rende l’intellettuale, pronto a guardare più in alto, diverso dal politico, immerso nella faziosità delle cause terrene. Senza questo orizzonte non si capisce il conflitto tra intellettuali e politici che ha animato tutta la storia del mondo occidentale, ma che si è condensato negli atteggiamenti ondivaghi, pieni di proclami e contraddizioni, della politica italiana degli ultimi trent’anni. Tutto cominciò a Gargonza, quando Massimo D’Alema cercò di rivendicare il primato della politica rispetto a una società civile che secondo lui reagiva in chiave emotiva, senza la visione programmatica d’insieme propria dei partiti, alle varie esigenze del momento, imposte dagli echi di tangentopoli e dall’avvento del berlusconismo: era l’8 marzo 1997, quando Presidente del Consiglio era un professore universitario, Romano Prodi, ordinario di Economia e Politica industriale all’Università di Bologna. Rifiutando il paradigma di una società buona contrapposta a una politica cattiva, D’Alema provava in fondo a fare l’intellettuale: metteva in gioco, cioè, due visioni contrapposte di progetto sociale, affidato alla costruzione della politica oppure agli umori della gente, come si cominciava a dire allora, quando fiorivano girotondi e arcobaleni, professori in piazza e partiti senza tessere.

Comincia da lì, nella ricostruzione di Giorgio Caravale (Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni, Laterza), quella tensione tra politici e intellettuali che ha caratterizzato la storia italiana più recente, lungo un’onda che si è mossa tra i due estremi dei proclami antintellettuali (da Bossi e Berlusconi a Renzi e Salvini fino al Movimento 5 Stelle e pure Fratelli d’Italia, con i tanti rifiuti dei professoroni, i soloni, gli accademici) e il ricorso ai tecnici (i tanti esperti, spesso nella forma proprio di professori, cui hanno fatto appello gli stessi politici che li avevano attaccati, con Berlusconi aggrappato a Tremonti e Brunetta per dare un minimo di dignità logica alla sua politica, Renzi pronto ad affiliarsi Recalcati, il Movimento 5 Stelle tenacemente e disperatamente bisognoso di Conte). Caravale ha il coraggio di raccontare la storia recente al passato remoto, dotandola di quella compiutezza e distanza che secondo Croce mancavano alla storia contemporanea per poter diventare effettivamente storia; ma soprattutto di farlo in un libro che ha al centro la figura più odiata e controversa del dibattito politico degli ultimi tre decenni almeno, l’intellettuale, appunto.

Di intellettuali politicamente coinvolti la storia ne ha avuti tanti, dal basileus philosophos di ascendenza platonica al poeta-vate di matrice romantica fino all’intellettuale al servizio del popolo di definizione comunista, ma Caravale rifugge esplicitamente da qualsiasi obiettivo teorico, nel tentativo di ripercorrere un nodo della politica contemporanea che ha bisogno più di storia che di filosofia: resterà deluso, quindi, il lettore che si aspetti un dialogo con Gramsci, Croce, Weber, Benda, Horkheimer, Bourdieu o Bauman. A Caravale interessa infatti una dinamica fondativa del discorso pubblico italiano dell’ultimo trentennio, come si è detto, che è legata all’oscillazione, all’ambivalenza costitutiva, della politica rispetto agli intellettuali, tra rigetto e appropriazione. Ciò che dell’intellettuale viene rimosso o all’intellettuale viene richiesto è infatti prima di tutto la sua competenza, come se la politica dovesse farne a meno oppure averne bisogno: di qui i tecnici, quasi sempre economisti, ma anche giuristi, storici, a un certo punto epidemiologi, sempre meno letterati e filosofi, di cui è intriso il discorso del libro.

L’intellettuale però si è storicamente affermato in chiave pubblica, a partire almeno dall’intervento di Zola nell’Affaire Dreyfus, più per la sua intelligenza che per la sua competenza. È un nodo problematico, questo, che Caravale non affronta, ma che è probabilmente necessario per discutere il suo libro: essendo, come tutti gli astratti, per definizione indefinibile, l’intelligenza è progressivamente venuta meno nell’orizzonte pratico della politica, che le ha preferito, appunto, la competenza, col risultato del primato dei cosiddetti scienziati (o più spesso tecnici, o anche esperti) rispetto agli umanisti. L’intervento di Zola implicava però esattamente il contrario: all’intellettuale spettava l’orizzonte dei valori, che una società terrorizzata da tutto ciò che ha a che fare con le possibilità del concettuale, dello spirituale o del metafisico non può che respingere radicalmente. Come si definisce l’intelligenza rispetto alla competenza, del resto? Basterà dire che risponde alle doti della raccolta delle informazioni, della formulazione delle ipotesi, dell’attuazione di procedure analitiche prima e sintetiche poi, ai fini della determinazione, attraverso il confronto tra le alternative, della verità possibile, mai definitiva, che è propria del metodo tanto scientifico quanto umanistico? Non è molto più facile aggrapparsi al presunto tecnicismo dei saperi iniziatici, con i quali non si può dialogare perché si trincerano dietro l’expertise? Ecco che la politica ha scelto la via della semplificazione rispetto all’intellettuale, il quale non a caso viene ormai dalla comunicazione anziché dal ragionamento critico e dalla riflessione teorica: da Saviano a Carofiglio non c’è trasmissione televisiva che faccia a meno del cosiddetto intellettuale, il grillo parlante che sa tutto lui non perché sappia davvero, ma perché è legittimato dalle logiche del discorso mediatico, tra successo di vendite e possesso di aura.

Non è un caso che infatti sia ancora lo scrittore, per il solo fatto di essere scrittore anziché per qualche altro più sofisticato motivo, a fregiarsi del ruolo di intellettuale pubblico. Ci si è provato di recente, nella penuria di scrittori che sappiano fare ragionamenti anziché battute, persino con gli universitari, da rare comparsate di Masullo e Prosperi al presenzialismo più spinto di un Canfora, ma a piacere ai media restano coloro che sono più facilmente assimilabili a narcisismi uterini e atteggiamenti divistici, come Cacciari o Barbero. Ciò che ha capito, purtroppo, prima e meglio di tutti, Vittorio Sgarbi: è col giornalismo mediatico, nella società dello spettacolo, che bisogna confrontarsi, da intellettuali, prima ancora che con la politica. Cedendovi, come negli esempi citati, o separandosi, col rischio di un sentimento di marginalità. Sospeso tra sciamano e showman, come scriveva Andrea Cortellessa una decina di anni fa (Intellettuali, anni Zero, in Dove siamo? Nuove posizioni della critica, :duepunti edizioni 2011), l’intellettuale si è moltiplicato, è divenuto liquido, si è fuso con l’opinionista, il grande fratello, il cantante e il calciatore. A fare da interprete della realtà anziché oracolo o legislatore, resta solo, forse, la funzione-Montanari, che rifugge dalla tecnocrazia senza rinunciare tuttavia all’accentramento personalistico imposto dalle logiche mediatiche.

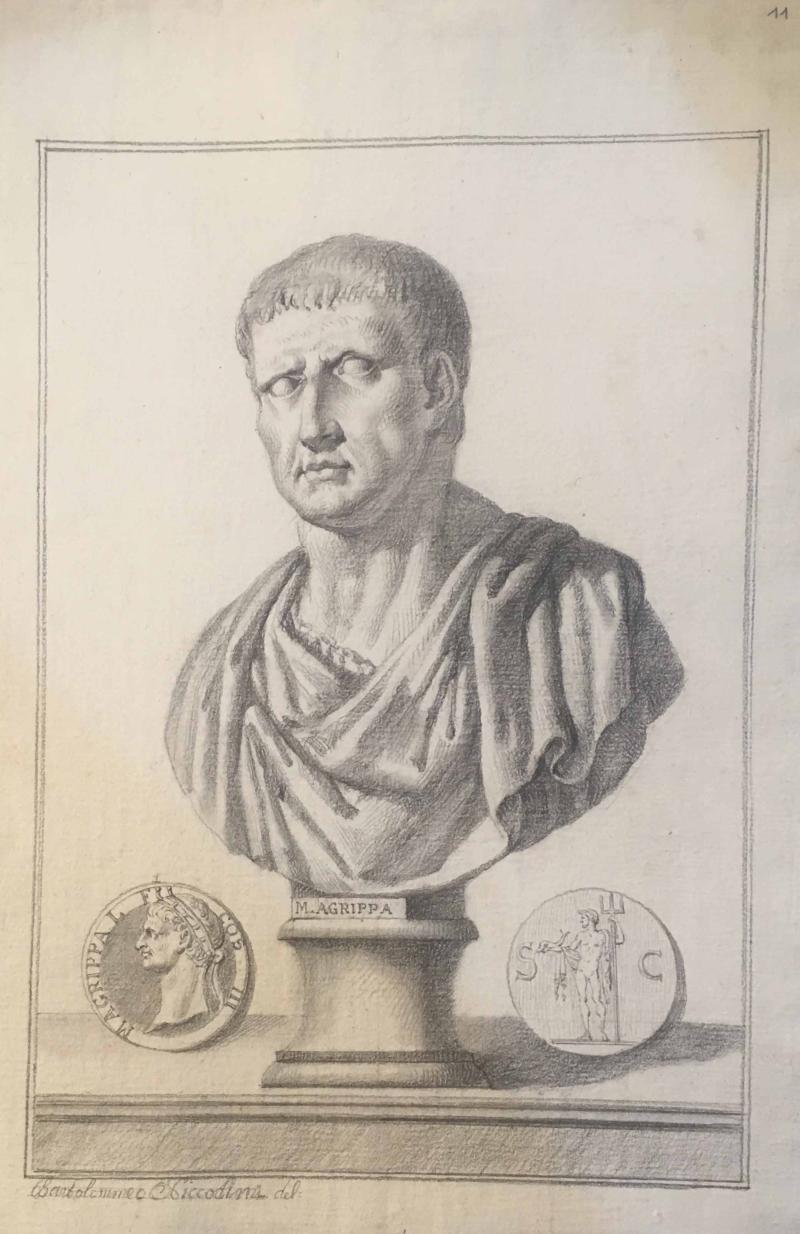

Caravale invece punta decisamente sull’accademico, parola tanto malvista nel discorso pubblico da essere diventata possibile insulto, sinonimo di esperto di questioni teoriche che non hanno nulla a che vedere con la realtà dell’esperienza concreta: lo fa proprio perché è convinto, mi pare, del fatto che il vecchio apologo di Menenio Agrippa, col reciproco integrarsi di funzioni mentali e funzioni corporali, quell’apologo che tutti abbiamo ascoltato fin dalla scuola elementare, sia ancora al centro dei bisogni di una politica che non voglia essere solo gestione dell’esistente, ma progetto, ricerca di obiettivi e slancio verso l’utopia. Non è del meccanico che la macchina ha bisogno, ma dell’ingegnere, perché non conta solo la possibilità di andare avanti, ma anche capire dove vuole e dove può andare.

Proprio perciò, come insegnava Zola, all’intellettuale non va affidata l’ordinaria amministrazione in quanto competente, come si è preteso di fare con un Monti o un Draghi, ma il compito d’intervenire solo quando davvero ce n’è bisogno, perché la situazione lo richiede: ottenuto il risultato di riaprire il processo Dreyfus, Zola si faceva da parte, affidandosi alla magistratura e allo stato, cui riconosceva il compito politico di amministrare la giustizia. Indicata la strada, individuato l’obiettivo di verità, rivendicata l’esigenza di giustizia, non è più l’intellettuale, insegna Zola, a doversi occupare della cosa pubblica, proprio perché l’intellettuale non può sostituirsi al politico. Lo ha spiegato molto bene Pierluigi Pellini in un articolo di qualche tempo fa, dove si chiariva la distanza tra l’intellettuale che si mette in gioco, rischiando di perdere il suo patrimonio, la sua credibilità, il valore e la fama dei suoi libri, e l’intellettuale che si erge a voce ispirata del sacro, portatore di un “io so” che non si fonda su prove e analisi, ma sul solo principio dell’autorità costituita.

Il rischio del libro di Caravale è proprio quello di chiedere un riconoscimento politico del ruolo degli intellettuali che li costringerebbe a diventare parti in gioco anziché testimoni di una separatezza necessaria: separatezza ammessa dallo stato, come voleva Weber, all’interno di un progetto dialettico in cui la critica assume funzione di stimolo e correttivo proprio perché è, uno, disinteressata, e due, dotata di una sua autonomia. Ciò che Caravale non fa, purtroppo, è discutere questa autonomia, che negli anni Cinquanta e Sessanta era garantita da un prestigio sociale che si fondava su un solido riconoscimento economico, essendo lo stipendio del professore universitario non troppo inferiore a quello del magistrato e del politico; ma questa autonomia è venuta meno nell’età del dominio dei media sul terreno del discorso pubblico, con una conseguenza in termini economici di crollo del potere negoziale del professore rispetto al magistrato e il politico (le cui retribuzioni si sono saldate fin dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261). All’invidia del politico, oltre che a eventualmente ingiuste difficoltà di carriera accademica, si può attribuire l’arrivo in politica di tanti universitari insoddisfatti, da Romano e Tinagli a Civati, Marzano e Gotor, che diventano politici rinunciando alla funzione intellettuale: con un ruolo decisivo giocato dalla Fondazione Italia Futura voluta da Luca Cordero di Montezemolo, cui Caravale avrebbe forse potuto dedicare qualche riflessione in più (toccando anche i temi delle affiliazioni massoniche e chiesastiche, oltre che partitiche, cioè la questione dell’organizzazione degli intellettuali in politica).

Spetterebbe allo stato, cioè ai politici, sanare la situazione, ma non è meglio affidarsi a giornalisti asservibili anziché a professori indipendenti? A questo punto agli ultimi non resterebbe che entrare in politica per rivendicare il proprio ruolo, perdendo la funzione arbitrale a favore di una presa di posizione di parte. In questa contraddizione si dibatte il libro di Caravale, che rischia continuamente di stare un passo indietro rispetto alle spinte progettuali, ma ha anche il grande merito di riaprire la discussione a partire dalla capacità di fare storia con la cronaca. Tutti dovrebbero leggerlo, perché la questione venga rilanciata su vari fronti (filosofico, sociale, economico e giuridico) anziché solo su quello della rivendicazione dell’apologo di Menenio Agrippa. A cominciare dai politici, che da un libro del genere hanno tutto da guadagnare, per ricostruire credibilità perdute e rilanciare solidarietà mancate.