Favoloso Calvino. La parola si fa immagine

Cosa vedeva Italo Calvino quando chiudeva gli occhi? Parafrasando il titolo di un’altra mostra di qualche anno fa, dedicata al da lui amatissimo Ludovico Ariosto, si potrebbe introdurre così la rassegna ora allestita dalle Scuderie del Quirinale per celebrare il centesimo anniversario della sua nascita (Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte: Carpaccio, De Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri, fino al 04.02.2024, catalogo Electa): che esistano altri mondi, al di là dell’immediata percezione sensoriale, immaginabili e scrivibili (il suo amore per il suffisso della potenzialità), è stata in effetti la sua più grande intuizione estetica, dalle esplorazioni fiabesche e favolistiche dei primi romanzi fino al dialogo con la scienza, l’astrologia, la numerologia, l’arte combinatoria e l’architettura utopica nelle sue sperimentazioni successive. Calvino sempre alla ricerca del nuovo, eppure sempre così uguale a sé stesso, al punto da risultare immediatamente riconoscibile, come se avesse un marchio di fabbrica irrinunciabile: ossessionato dalla paura di ripetersi, pronto a nascondersi in continuazione dietro le sue maschere teoriche, ma assolutamente coerente con il proprio vissuto, fedele dall’inizio alla fine ai suoi principî e al suo stile.

Chi più adatto di lui a una mostra che renda visibile il suo universo, tanto biografico quanto fantastico? Non solo per il doveroso omaggio istituzionale a colui che, piaccia o non piaccia, è stato il letterato italiano più significativo e influente del XX secolo; ma soprattutto perché la sua è stata, senz’altro, un’esperienza prima di tutto visiva, come spiegava Marco Belpoliti fin dalla fondamentale ricostruzione di L’occhio di Calvino. Il rischio, va detto subito, è quello di subordinare la parola all’immagine, secondo i dettami di un visual turn che è ormai datato nelle stesse culture che l’hanno prodotto; ma la forza, d’altro canto, è quella d’immettere la parola nella girandola delle sue potenzialità evocative e immaginifiche, come nel bellissimo gioco di anagrammi con le lettere del suo nome e cognome (da Livio Antalco ad Allovio Tinca, passando per Tonio Cavalli, Latino Cavoli, Cavillo Notai, Lola Cativoni e tanti altri) o nella turbinante fotografia di Ugo Mulas che lo ritrae incantato a testa in su a contemplare le lettere sul soffitto della mostra parigina allestita dalla Olivetti (entrambi in mostra). Calvino è davvero, come ha scritto Domenico Scarpa, cui si deve la monografia più ricca e documentata su Calvino visto da fuori e da dentro, «un universo di immagini riversate sulla carta», al punto che «la sua autocostruzione di sé è stata anche un’autocostruzione grafica».

«È chiaro che per descrivere la forma del mondo la prima cosa è fissare in quale posizione mi trovo orientato», scriveva Calvino nel 1971, in quel singolare racconto, Dall’opaco, che il curatore della mostra, Mario Barenghi, propone come chiave decisiva per interpretare tanto tutto Calvino quanto tutta la mostra: racconto singolare perché punta, metafisicamente, a raggiungere la struttura sottostante dell’aspetto apparente, catturando del paesaggio gli elementi costitutivi, le linee, le forme, le luci e le ombre, che lo riportano alla sua geometria fondamentale. Qui l’incontro tra realismo e astrazione raggiunge la sua più vertiginosa verbalizzazione, perché al centro non c’è solo un processo di essenzializzazione e trasfigurazione, ma anche di compresenza dei contrari, di affaccio sull’altrove, fino alla sinestesia che rende il visivo uditivo, «la vertigine che romba al mio orecchio». Metafisico e materiale, in una di quelle contraddizioni che tanto si addicono a Calvino: con due poli richiamati fin dagli aggettivi, De Chirico da un lato e l’arte povera dall’altro, a sancire la necessità di una mostra del genere.

Se solo di vista si trattasse, insomma, tutto si limiterebbe, come recita un po’ riduttivamente il sottotitolo della mostra, al rapporto con le arti visive (i suoi illustratori, le sue prefazioni a cataloghi di mostre, la sua amicizia e il suo dialogo con gli artisti); ma per fortuna la mostra offre molto di più, valorizzando giustamente il fatto che sono le parole il veicolo dell’immaginazione calviniana, nutrite a loro volta di immagini, ma anche produttrici al di là di se stesse, con quello sguardo rivolto alla generazione che segna la poetica calviniana almeno a partire dalle Cosmicomiche, se non già, com’è probabile, fin dai primordi. Calvino collettore di immagini, in ricezione (nutrito di cinema e fumetti fin da ragazzo), e costruttore di immagini, in proiezione (ispiratore di illustrazioni, fotografie e istallazioni): incluse delle rarità sorprendenti, come le vignette inviate, appena ventenne, al giornale satirico «Bertoldo», in cui forniva degli sketch umoristici di vita quotidiana firmandosi «Jago» (cattivissimo, come si è sempre dipinto, pur non essendolo affatto, come ci racconta ora Ernesto Ferrero in un Italo che nulla ha di agiografico e si fa narrazione del narratore).

Sinestesia, però, si diceva, perché Calvino produsse anche testi per musica, tra cui la famosa canzone partigiana Oltre il ponte che accompagna il visitatore all’inizio della mostra, risultato della collaborazione col gruppo dei Cantacronache (Sergio Liberovici, Michele Straniero, Fausto Amodei, Emilio Jona e Margot); e commentò esperienze artistiche, dai cataloghi di Reinhoud e Pericoli ai saggi e racconti per Gnoli, Serafini e Borbottoni fra gli altri. Calvino dappertutto, come in effetti fu, capace di permeare con la sua attività di lavoro indefesso e il suo bisogno di definizione costante tutti i campi dell’esperienza intellettuale italiana per quasi mezzo secolo: pesantissimo, insomma, al di là di quel mito della leggerezza che lui stesso si è costruito e che ne accompagna una fortuna critica troppo spesso formulaica. Lo confidava a Saul Steinberg a proposito della copertina di Una pietra sopra: «Come copertina, c’è un tuo disegno nel quale identifico la storia della mia vita: un cavaliere parte alla caccia dei mostri e viene travolto da una valanga che ha la forma del mondo e tutto il suo peso».

Costruita secondo un rigoroso ordine cronologico, attraverso tappe segnate dalle sue opere narrative più famose, la mostra conduce il visitatore attraverso l’esperienza di Calvino, invitando a un’immersione nella materialità visiva del mondo che lo circondava, fatto di oggetti (prima di tutto libri), input esterni (film, canzoni, quadri, sculture, paesaggi, viaggi e incontri) e dimensione fantastica (l’esplorazione del cosmo, dell’universo potenziale, dei libri degli altri): ne rende conto perfettamente il libro parallelo alla mostra, Calvino A-Z, a cura di Marco Belpoliti (Electa), dove il pulviscolo della dispersione si accompagna sempre al principio di costruzione (l’alfabeto e il nome). Policentrica e accentratrice, come l’esperienza di Calvino, la mostra conferma più che mettere in discussione, rilancia più che dubitare, avvolge più che distanziare: nulla sapremo, una volta usciti, dei rapporti reali di Calvino con quel comunismo che scelse quasi per caso, strumento d’azione più che convinzione ideologica o sentimentale, e da cui si allontanò senza rimpianti; con quella neoavanguardia che avrebbe dovuto metterlo al bando, ma mai lo fece; con i suoi riferimenti più radicati e profondi, da Gramsci a Croce, sui quali ancora troppo scarna è la bibliografia critica.

Usciremo però travolti da una serie d’immagini che ci restituiscono un percorso storico dell’intero Novecento, capaci di spaziare dal fumetto all’architettura, dall’illustrazione alla pittura, dalla biologia all’ecologia: è questo suo essere in sintonia con tutti i grandi temi della contemporaneità, questa sua capacità d’indagarli per spiegarli anche a ragazze e ragazzi, ma senza mai banalizzare, questo suo razionalismo così irriducibilmente ottimista e così paradossalmente umorista a renderlo perfetto per una mostra. Con tanti materiali fotografici che lo immettono nello spazio e nel tempo, dalla «panchina delle discussioni filosofiche» di corso Imperatrice a Sanremo fino alla fotografia di Sebastião Salgado, qui esposta per la prima volta, che lo ha affiancato, alla guida della sua macchina, a un rinoceronte durante l'attraversamento dello zoo aperto alle porte di Roma. A tratti sembra di risfogliare le pagine del bellissimo Album Calvino di Ernesto Ferrero e Luca Baranelli, ma da lì deve partire, oggi, qualsiasi ricostruzione della costellazione-Calvino, nel senso, profondamente benjaminiano, e assolutamente centrale in questa mostra, di legami intimi e invisibili di un sistema in cui i nessi contano più delle distanze, le compenetrazioni più delle incomunicabilità, e la mappa più della disgregazione. Era stato proprio lui a dire, del resto, che «la carta geografica» non è statica, ma «presuppone un’idea narrativa, è concepita in funzione d’un itinerario, è Odissea» (Il viandante nella mappa).

L’immagine si fa narrazione e la narrazione racchiude un’immagine. «Visibile parlare» è l’espressione con cui Dante designa la capacità delle immagini di incorporare e richiamare la parola, ma anche della parola di unirsi in sincretica sineddoche con l’immagine prodotta dall’arte. Questo movimento, dal paesaggio alla sua letteraturizzazione e dalla letteratura alla sua iconografia, produce un gigantesco iconotesto, che è la mostra stessa: quel testo in cui tanto la scrittura quanto la figura sono prigioniere l’una dell’altra, rappresentazione sincretica e congiunta, in cui il senso è prodotto dalla compresenza anziché dalla giustapposizione o dalla somma. In-s(i)eme: depositando il sema dentro ai segni. Col rischio di far trionfare l’oggettività, come Calvino paventava, opponendosi decisamente all’«identificazione con l’esterno, con la totalità esistenziale indifferenziata dall’io: cosmo, mondo naturale e febbre meccanica della città moderna racchiusi nello stesso segno». Eppure Calvino offre anche questo: l’anti-Calvino incorporato nella sua straordinaria dialettica onnivora.

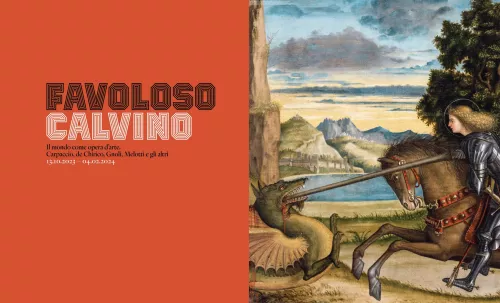

Le opere d’arte che punteggiano le sale, nell’ideazione di Nunzio Giustozzi, in congiunzioni raramente casuali (come l’Arazzo millefiori di Pistoia per illustrare la genesi dei Nostri antenati oppure il San Giorgio di Carpaccio come anima del Castello dei destini incrociati), ma per lo più legate alle scelte di copertina (Bruegel, Klee, Escher, Apollonio, Magritte), alle illustrazioni (Luzzati, Scialoja, Adami) e agli omaggi ricevuti (Levi, Baruchello, Paolini) e offerti (Melotti, Magnelli, Peverelli), costruiscono una mostra nella mostra, una camera delle meraviglie tra narrazione biografica e collezionismo postmoderno, che vale da sola il biglietto: esaltandosi in quell’olio su carta di due metri per due di Richard Serra, un big bang o un buco nero, dedicato a Calvino, origine e fine del tutto. Si sarebbe potuto, forse, rinunciare al biografismo e valorizzare di più i concetti, in una prospettiva interpretativa (e per questo c’è il pendant dell’A-Z), ma i classici, si sa, si costruiscono anche sull’ipotesi di una vita esemplare, secondo un paradigma romantico che ancora non riusciamo a scardinare: questa storia, la sua vita, è il quid di letteratura che la mostra ci offre, compensando forse un po’ la mancanza dei contenuti, di storie e linguaggi, di forme e di stili, dei suoi stessi romanzi e racconti.

Sappiamo qualcosa di più e di meglio di Calvino alla fine del percorso? Chi voleva entrare nel suo laboratorio e seguire il suo itinerario ha potuto addentrarsi nei meandri di una fantasia sempre sveglia e attenta a sollecitazioni molteplici; chi voleva conoscere quanto e perché alcuni pittori e illustratori avessero contato più di altri per lui ora lo sa; ma soprattutto chi voleva vedere con i suoi occhi riuscirà a farlo, che è l’obiettivo che qualunque mostra dovrebbe sempre avere. Non una celebrazione, ma un ingresso in un’officina mentale e poetica: «favoloso» in quanto produttore di favole e immerso nelle favole, Calvino rimanda un po’ troppo a quel potere dell’immaginazione che un’altra formula, da Martone via Serao, ha cristallizzato per Giacomo Leopardi, eppure la testa la fa girare davvero, lui che pretendeva di tenerla sempre ben salda e controllarne ogni minimo movimento.

Se fosse stato solo realista o solo fiabesco, Calvino non potrebbe piacerci; ma l’essere stato l’uno e l’altro, aver continuamente mescolato le due facce del mondo, è una forza di cui questa mostra riesce a rendere conto. Che sia solo l’inizio di una rilettura che non porti all’omaggio o all’imitazione, ma a una circolazione più viva, fatta di confronto e dialogo? Guardare oltre, fiduciosamente, era la sua specialità: che anche noi impariamo a ricordarci che, come suggerisce Barenghi, «a dispetto di tutte le possibili catastrofi, un domani c’è sempre»?