Modi del sentire / La pazienza, virtù non eroica

Un sentimento che la condizione tragica della pandemia evoca, e incessantemente invoca, è certamente la compassione, cioè la prossimità al dolore dell’altro, il dialogo assiduo con quel dolore. Un altro sentimento su cui il tempo della pandemia invita a riflettere è la pazienza, sentimento-virtù che nell’etimo, e per un lungo tratto della sua storia, ha a che fare anch’esso con il patire, con il prendere su di sé le forme del patire.

Dicendo della pazienza, o della compassione o di altri sentimenti, è sempre necessaria una premessa: ogni descrizione delle forme che un sentimento assume si muove su linee generali, essendo i modi del sentire talmente radicati nella singolarità dell’individuo da rendere approssimativa e appunto soggettiva ogni loro rappresentazione.

Con il diffondersi planetario del virus, e con il modificarsi dei modi di vita, di incontro, di relazione, un nuovo tempo si è dischiuso: un tempo sospeso, un tempo amaramente sospeso tra un prima che appare più che mai chiuso nella sua lontananza, e un dopo che accentua e approfondisce quel che già gli è proprio, cioè l’indeterminatezza, l’imprevedibilità, l’incertezza. Da una parte il passato si fa sempre più estraneo, perché irripetibile nei suoi modi, nelle sue espressioni – da qui forse l’importanza di accoglierne il ritmo nel ricordo, nella custodia del ricordo –, dall’altra il futuro sembra sottrarsi a quel dialogo con il presente che chiamiamo progetto, o preparazione o previsione. Prendere su di sé questo tempo della sospensione, con il patimento che è implicito, è compito del sentimento, o virtù, che chiamiamo appunto pazienza. Solo in questa accezione, la pazienza può mostrarsi alleata di un’altra grande virtù, la speranza, un vento che può ravvivare l’aria ferma di questo tempo sospeso.

Pazienza è virtù del sì. Accettazione. Un’accettazione che ha come presupposto il riconoscimento di un accadere che è al di là delle nostre singole scelte, della nostra volontà, o del nostro potere di immediata modificazione dell’esistente. Un’accettazione che non è passività, rinuncia alla critica, abbandono al flusso degli eventi, e tanto meno consenso a forme di potere che creano diseguaglianze o non agiscono per cambiare in meglio le condizioni di vita degli individui, sotto tutti i cieli. La pazienza non ha neppure quella specie di passività compendiata nell’espressione “far di necessità virtù”, perché è esercizio, e in quanto tale appartiene alla cura di sé, e dunque al teatro dell’interiorità.

La pazienza muove i suoi passi sul sentiero della comprensione, il rifiuto cammina sulla via dell’esclusione.

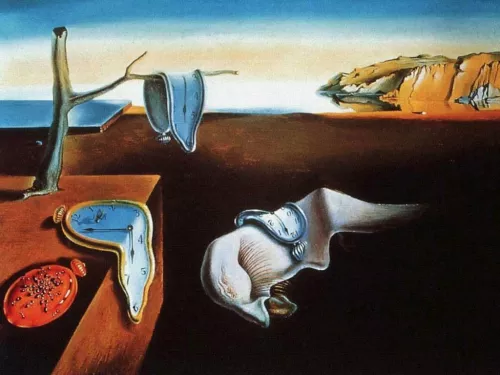

Opera di Salvador Dalì.

La pazienza non attenua il senso dell’attesa. Anche la pazienza, come l’attesa, ha lo sguardo rivolto a quel che non c’è: l’accettazione non cancella l’orizzonte del possibile. Anche sulla pazienza, come sull’attesa, il non ancora stende la sua ala iridata. Ma se l’attesa è intenta a decifrare i segni che annunciano il passaggio a un altro tempo, e in questa decifrazione talvolta si fa ansiosa, la pazienza non si lascia distrarre da ingannevoli segnali, concentrata com’è sul qui e ora dell’accadere. La pazienza ha il rischio di un’adesione eccessiva al reale, l’attesa rischia di lasciarsi sedurre dall’utopia.

Nella pazienza, nei modi del suo esercizio, risuona l’antico, biblico invito a considerare ogni tempo nella singolarità del suo mostrarsi, del suo succedere a un altro tempo: “c’è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci”, dice Qohelet.

Nelle riflessioni degli stoici greci e romani e nelle riprese umanistiche del Cinquecento, in particolare in Montaigne, la pazienza è stata osservata spesso come virtù precipua che il saggio mette in campo dinanzi al dolore: l’accettazione mitiga il peso della sofferenza, riconduce il patire in una scena che va oltre il singolo individuo e evoca un’appartenenza di ogni cosa al cerchio della finitudine. Su questa onda si muovono molte considerazioni intorno al rapporto tra pazienza e dolore. O tra pazienza e avversità della vita. Ecco un invito che Madame de Lambert rivolge al figlio: “Occorre cedere alle avversità. Rimandale alla pazienza: soltanto lei può addolcirle”. Su questa onda si possono leggere le considerazioni sulla pazienza che fa Leopardi nello Zibaldone. Nel febbraio del 1826 egli si sofferma sul fatto che esercitiamo la pazienza nei patimenti per “preservarci il potere di esercitarla”: davvero la pazienza appartiene alla cura di sé, e la sua pratica è edificazione di un carattere.

Nel dicembre dello stesso anno Leopardi definisce la pazienza come “una certa quiete dell’animo nel patimento”, e riflette sul fatto che essa come virtù può essere disprezzata e considerata vile quanto si vuole, ma è necessaria all’uomo, essendo costui “nato e destinato inesorabilmente, inevitabilmente, irrevocabilmente, a patire, e patire assai, e con pochi intervalli”. Ma la più bella definizione della pazienza la troviamo in un frammento molto precedente, maggio del 1820, quando il poeta scrive: “la pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico”.

L’esercizio di questo eroismo nascosto, dimesso, privo d’orgoglio e di esibizione è certamente difficile, ma appartiene al dialogo con il dolore che il vivente può intrattenere. In questo senso la pazienza ritrova la sua radice, e si avvicina alla compassione.

Oggi essa si propone a noi sia come relazione con un tempo che è tempo del paziente, del patire, sia come esercizio di un’attesa, che è attesa di un tempo altro: attesa liberata dalla spina dell’ansietà e desiderosa di scorgere il principio di una svolta.