L’Alzheimer degli scrittori

Ormai mi sono specializzata e i miei interventi nei vari luoghi in cui si è svolta l’Alzfest nell’ultimo lustro, sono diventati una specie di galleria di personaggi che per tutta la vita hanno svolto un intenso lavoro intellettuale, hanno sempre avuto a che fare con le parole e a un certo punto le hanno perse perché son scivolate giù dal setaccio della mente. Persone che tutta la vita non hanno fatto altro che leggere e scrivere, e che perdono la capacità di leggere e scrivere mentre rimangono in vita: da Kant a Iris Murdoch a Harald Weinrich, linguista, filologo, letterato tedesco. Nel 2021 invece, a Cesenatico II, ero intervenuta sulla paura, cercando di spiegare perché io avevo e ho molta più paura di ammalarmi di Alzheimer che di Covid.

Cesenatico è stato il posto che ho senz’altro preferito, perché c’era tanto spazio e tanta sabbia e soprattutto tanta acqua, che è importante, anzi fondamentale per parlare di Alzheimer. A Cesenatico c’era, c’è nientemeno che il mare Adriatico, c’è la colonia Enel e davanti un’immensa spiaggia vuota, e poi il canale che porta alla città vecchia, con le barche e le case che sembrava quasi di essere nella laguna veneta. E quest’anno Cologno? Il fatto che si chiami Cologno al Serio mi ha fatto ben sperare, e infatti canali e canaletti si vedono, quanto basta.

L’acqua è importante nella descrizione che fanno di sé le persone che soffrono della sindrome di Alzheimer – forse ancor più chi li osserva mentre si occupa di loro – perché acqua e memoria, acqua e dimenticanza vanno insieme a formare un topos antichissimo, una metafora arcaica: l’acqua dell’oblio, il fiume dell’oblio, che nella mitologia greca porta il nome di Lete. Nell’Eneide, il poema di Virgilio (VI, 713-715), Enea scende nel Tartaro e incontra l’ombra del padre Anchise. È lui a spiegare al figlio che le anime che trasmigrano in altri corpi bevono le acque del Lete per dimenticare le loro esperienze passate. Così il Lete è il fiume la cui acqua, se ingerita, dà oblio, ma anche il fiume che beve, che inghiotte i ricordi nelle sue acque:

«Allora il padre Anchise: “Le anime, a cui per fato sono dovuti nuovi corpi, presso l'onda del fiume Lete bevono liquidi scuri e lunghi oblii”» (longa oblivia potant).

Con questi pensieri sullo sfondo entriamo ora in una nuova terribile storia di Alzheimer, una storia degli anni duemila, dal 2001 al 2005. È il periodo nel quale viene diagnosticata in via provvisoria una demenza senile e poi la sindrome di Alzheimer al grande scrittore ebreo americano Saul Bellow.

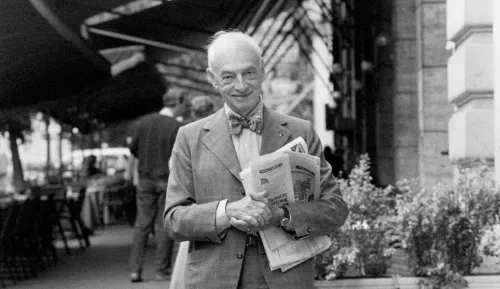

Saul Bellow era nato in Canada nel 1915, due anni dopo che i suoi genitori, ebrei lituani, avevano abbandonato San Pietroburgo e si erano trasferiti nel Quebec per poi ritrasferirsi qualche anno dopo a Chicago, dove Bellow studiò e frequentò l’università, divenendo cittadino americano nel 1941. Il romanzo Herzog, del 1964, gli diede fama e denaro. Da ricordare sono anche Le avventure di Augie March (1953), Il dono di Humboldt (1975) ecc.

Ho reincontrato Saul Bellow qualche mese fa nel romanzo dello scrittore inglese Martin Amis, La storia da dentro, appena uscito in traduzione italiana per Einaudi (l’edizione originale Inside Story è del 2020). È una specie di autobiografia dell’autore arricchita di considerazioni letterarie, filosofiche e di varia umanità. Martin Amis fu a lungo amico di Saul Bellow, che aveva trentacinque anni più di lui, e che Amis riteneva il più grande autore americano di tutti i tempi. Si erano incontrati per la prima volta nel 1983, quando Amis aveva intervistato Bellow per conto dell’Observer. Corrispondevano, si incontravano, conoscevano le rispettive famiglie (impresa non facilissima perché cambiavano spesso moglie, soprattutto Bellow che ne ebbe cinque. L’ultima, che in verità si chiamava Janis ma nel romanzo di Amis diventa Rosamund, aveva quarant’anni meno di lui e ne ebbe, pare, una figlia concepita quando Bellow aveva 84 anni).

Bellow conosceva i due figli maschi di Amis e della sua prima moglie, che nel 2001, quando il dialogo che tra poco leggeremo è collocato, erano adolescenti, Nathaniel e Gustav, detti Nat e Gus. E questo è il dialogo da cui nasce il mio titolo.

Bellow chiede a Amis:

«– Dimmi come stanno Nat e Gus? Come se la cavano?

– Nat e Gus stanno bene, sono fantastici. E vedessi quanto sono alti, risposi.

A quel punto il silenzio si intrufolò tra noi... Mi sentivo incapace di spezzarlo. Poi ci pensò Saul, dicendo:

– Dimmi, come stanno Nat e Gus?

Di nuovo il silenzio. Questa non era smemoratezza... questo era qualcosa di completamente nuovo.

La linea d’ombra era stata attraversata. Saul disse:

– Nat e Gus. Dimmi, come stanno?

...Beh, non potevo sostenere di non essere stato avvisato» (p. 329).

La moglie di Bellow lo aveva sì avvisato. Quel giorno Amis doveva andare alla Boston University a tenere un seminario insieme al prof. Bellow. Avrebbero parlato di La linea d’ombra, il racconto di Conrad in cui il protagonista è il capitano di una nave che esperisce il passaggio dalla giovinezza alla maturità, espresso con la metafora della linea d’ombra. Ma Bellow, lo avvisa la moglie, non era più in grado di far lezione:

«– Non è più nemmeno in grado di leggere: ogni volta che arriva in fondo a una frase – gli dice la moglie – si è già dimenticato come cominciava (p. 344)».

Ha passato la sua linea d’ombra, pensa e scrive Amis. E non lo attende la tempesta, il Tifone (titolo anche questo di un famoso racconto di Conrad); Saul Bellow «era finito nelle calme equatoriali della demenza... in un’immobilità senza vento» (p. 351).

Eppure Saul «era sempre stato noto per la sua capacità di ricordare», aveva una memoria prodigiosa come il suo eroe Herzog che «perseguitava tutti con la sua memoria. Era come una macchina spaventosa» (p. 475).

«Come stava quella macchina adesso, si chiede Amis, nel 2002/3/4? Le sue capacità mnemoniche a breve termine si erano di molto ridotte. Tuttavia, a volte Saul riusciva ancora a entrare in contatto con i ricordi remoti. Come se nella caverna marina del suo cervello ci fossero cornici e sacche d’aria dove le acque non avevano ancora fatto irruzione» (p. 475).

E adesso facciamo noi un tuffo nelle opere di Saul Bellow, alla ricerca dei luoghi che trattano della memoria, del ricordare e del dimenticare. È facile perchè il lavoro lo ha già svolto in parte Harald Weinrich. Weinrich è l’autore di cui ho parlato a Firenze all’Alzfest dell’anno scorso e che nel febbraio dell’anno scorso è morto a 94 anni, nel pieno dell’Alzheimer. Proprio Weinrich che ha dedicato uno dei suoi libri più belli – un saggio, non ha mai scritto romanzi – all’arte e alla critica dell’oblio. Il libro uscì in tedesco nel 1997, io lo tradussi in italiano per il Mulino, dove uscì due anni dopo. Della storia di quella traduzione e della mia amicizia con Weinrich, che aveva venticinque anni più di me, ho scritto su La lettura.

Il libro di Weinrich sull’oblio, Lete, scrive di autori che hanno scritto di oblio, e vi sostiene la tesi che l’uomo sia l’animale che dimentica, non l’animale politico, o l’animale che ha la parola ma l’animal obliscens, che può dimenticare.

Sono due le opere di Bellow che Weinrich prende in considerazione dal punto di vista del ricordare e soprattutto del dimenticare, dell’oblio: Il pianeta di Mr. Sammler, del 1970, uscito in italiano l’anno dopo per Feltrinelli; e il racconto Il circolo Bellarosa del 1989.

Mr. Sammler (il nome tedesco vuol dire raccoglitore, collezionista) è un collezionista particolare. Come la figlia Sula raccoglie, colleziona tutto ciò che le passa per le mani, che sia o meno di valore, Mr. Sammler, che al momento della storia ha 74 anni, raccoglie storie. Lo fa grazie anche alla memoria di ferro di cui è dotato questo anziano ebreo polacco sopravvissuto all’olocausto. La sua memoria è così fatta che soltanto le storie piccole, contorte, devianti, le rimangono attaccate. Interessante è il fatto che Bellow alla fine del Novecento, come pure l’altro grande artista dell’oblio che fu Nietzsche alla fine dell’Ottocento (!), già vedessero che la memoria è soffocata dalle informazioni che non sono altro che distrazioni (Pascal le avrebbe chiamate divertissements) che lasciano poco spazio ai suoi compiti più importanti.

Nel racconto di Bellow Il circolo Bellarosa, del 1989, troviamo ancora un uomo anziano di origine ebraica che dispone di un talento innato per la memoria. Da ragazzo ha dato spettacoli di arte mnemonica, in seguito ne ha fatto una professione, fondando a Filadelfia l’Istituto Mnemosine. Lì offre consigli su tutte le questioni che riguardano la memoria, comprese le domande su come difendersi da distrazioni e dispersioni. All’inizio della storia l’uomo ha già ceduto la direzione dell’istituto al suo successore e vorrebbe soltanto svuotarsi della sua memoria professionale. Gli viene incontro la natura giacché un giorno, nel tornare dallo studio del dentista gli viene in mente un motivetto notissimo, una canzoncina popolare famosissima che parla di un fiume, ma non gli viene più un nome: È una canzone popolare famosissima, che parla di un fiume (un fiume!), ma è proprio il nome del fiume che gli sfugge:

Swanee (pron. SUONI) ma il mnemonista non lo ricorda.

Way down upon the ...river

Way down upon the ...river

...upon the _ River

Laggiù lungo il …

Laggiù lungo il …

...lungo il fiume...

Vorrebbe chiederlo alla gente per la strada, che sicuramente lo saprebbe, alla donna alla cassa del parcheggio, ma non trova il coraggio. Appena si mette al volante ecco che il nome del fiume riemerge: Swanee – Swanee – Swane (SUONI).

Un’esperienza devastante. Il ponte era crollato, l’uomo non poteva attraversare il fiume (A bridge was broken: I could not cross the – River). Questo primo drammatico cedimento getta l’uomo della memoria, che aveva costruito la sua carriera su una capacità mnemonica infallibile in uno sconforto profondo. Eppure era stato un mago della memoria, come Bellow del resto, in grado di ricordare come era vestita la gente al loro primo incontro, il nome della sua maestra in seconda elementare, quello del costruttore dello Zeppelin. Eppure aveva un talento innato per la memoria, e come era solito dire ai clienti del suo Istituto, “memory is life” (p. 2).

E a questo punto inizia la storia vera e propria. Quella di un sopravvissuto all’Olocausto, Harry Fonstein, che vorrebbe ringraziare il suo salvatore, appartenente a un’organizzazione umanitaria, il gruppo Bellarosa, che gli aveva salvato la vita in Italia, dove l’uomo era riuscito a fuggire. Fonstein, con l’aiuto della moglie Sorella, una donna dal corpo obeso ma dalla mente fina, alla “tiger-wife” è riuscito infatti a ritrovare l’uomo a New York dove è diventato una celebrità, un plurimilionario di nome... Billy Rose. Ma Rose si rifiuta di riceverlo e di ascoltare l’espressione della sua gratitudine. Eppure è importante perché fa parte del rituale ebraico del ringraziamento a Dio per aver liberato Israele dalla schiavitù in Egitto… Billy Rose non cede neanche quando Sorella lo ricatta minacciandolo di consegnare alla stampa dei materiali che non gettano buona luce su di lui... Finché Sorella, di fronte all’ennesimo rifiuto non giustificato di Rose, gli sbatte in faccia le carte, che volano fuori dalla finestra. Faceva forse parte di un’organizzazione mafiosa? O voleva dimenticare l’Olocausto, o non voleva avere niente a che fare con l’ebraismo? Il lettore non lo saprà, il ringraziamento non avrà luogo, e i personaggi uno dopo l’altro moriranno. Rimangono in vita il figlio di Harry, Gilbert, anch’egli un memorioso, e il vecchio ex-direttore dell’Istituto Mnemosine che le acque dell’oblio attendono sulle sponde del fiume Swanee/Lete.

Weinrich aveva avuto avvisaglie dell’Alzheimer quando scrisse Lete, a settant’anni (sarebbe vissuto altri ventiquattro anni)? Le aveva avute Bellow quando scrisse The Bellarosa Connection, a settantaquattro anni (ne sarebbe vissuto altri sedici)? Non lo sappiamo né probabilmente lo sapremo mai. Sappiamo però che l’ex-direttore, il cui campo è la memoria, si accorge che le sue facoltà non sono più quelle di una volta: non ho l’Alzheimer, absit nomen o nicht da gedacht – non ho problemi con le mie cellule, ma sto diventando più lento (p. 18 ed. orig.).

Sappiamo che Bellow era dotato di una memoria prodigiosa, fenomenale, di cui era fiero, lo scrivono i suoi biografi. Sono le persone particolarmente dotate di memoria che più si preoccupano della sua perdita, che sono attratte dal tema tanto da svilupparlo nelle loro opere?

E Iris Murdoch? «La più grande scrittrice della Gran Bretagna» come la definì John Updike, ci dice Martin Amis, «la donna più intelligente d’Inghilterra» (sono parole del marito John Bayley), durante la malattia era diventata anch’essa una raccoglitrice, una collezionista, una Sammlerin: il suo badante-marito-biografo nota che raccoglieva «vecchie carte di caramelle, fiammiferi, mozziconi... rametti e sassolini, zolle di terra, pezzi di carta stagnola... vermi morti». Lo scrive nel libro Iris and the Friends, pubblicato nel 1999, poco dopo la morte della scrittrice, e che insieme a Elegia per Iris, sempre del marito, sdoganò per così dire l’Alzheimer dalla vergogna che avvolgeva chi ne era colpito.

Non so se questa mania di raccogliere abbia senso e quale. So che Martin Amis, il giovane amico e brillante scrittore che aveva trovato in Bellow il padre attento che non aveva mai avuto, nello stesso periodo si accorge della malattia di Bellow e legge di Iris Murdoch e comincia a temere anche per sé, e a provare paura, anzi panico, di poter assistere anch’egli alla morte della propria mente. Anche se l’Alzheimer offre alle sue vittime la consolazione per cui ogni nuova sottrazione diminuisce la consapevolezza della perdita: «Man mano che le condizioni peggiorano – scrisse John Bayley in Iris, le cose vanno meglio». Nel film sulla vita della scrittrice, per concludere l’inconcludibile, Amis assiste alla scena in cui Iris Murdoch, «autrice di ventisei romanzi e di cinque opere di filosofia tra cui Metaphysics as a Guide to Morals, ...la donna più intelligente d’Inghilterra se ne sta rannicchiata su una poltrona con un’espressione di timore superstizioso mentre guarda un episodio della serie televisiva prescolare Teletubbies» (p. 250).