Memorial: proteggi le mie parole

Il 1° aprile 2022 è in corso il processo contro quattro redattori dalla rivista studentesca “Doxa” in quel momento vietata in Russia. Prima che venga emesso il giudizio, gli imputati hanno la possibilità di parlare. Uno di essi, Armen Aramjan, pronuncia queste frasi:

«Ora che lo Stato ha intrapreso la cosiddetta “operazione speciale”, la posta in gioco è molto più alta. Lo Stato non è più un poliziotto svogliato che tira manganellate a destra e a manca, ora è una dittatura a tutti gli effetti, è un criminale di guerra.

È uno Stato che è riuscito a terrorizzare tantissime persone, che le ha costrette a tacere e a non dire cosa pensano di questa guerra.

Quello che penso io in questi giorni è una cosa soltanto: come lottare contro questa paura così forte. Come andare avanti e aiutare gli altri, quando in realtà vorremmo solo scappare, nasconderci in un bozzolo e far finta che tutto questo non stia accadendo.

I russi non vogliono la guerra, sono così contro la guerra che a volte non riescono nemmeno a credere che stia accadendo davanti ai loro occhi.

Potrei dire la mia sul nostro processo, certo. Potrei dire che l’accusa è assurda e che è impossibile da provare. Il pubblico ministero non ha trovato un solo adolescente che abbia visto il nostro video e che sia andato a una protesta, si sia preso il coronavirus e sia morto, e questo perché di casi simili non ne esistono. Ma faccio fatica a capire quali parole dovrei pronunciare in quest’aula per farmi ascoltare.

Quindi, a prescindere dalla sentenza, faccio appello ai giovani di tutta la Russia, e faccio quello stesso appello che secondo l’accusa sarebbe un invito a protestare: non abbiate paura e non isolatevi.

La paura è l’unica cosa che consente loro di dividerci». [Proteggi le mie parole, pp. 133-134].

La sentenza viene emessa il 12 aprile 2022, con la condanna di tutti e quattro i redattori a due anni di servizi sociali.

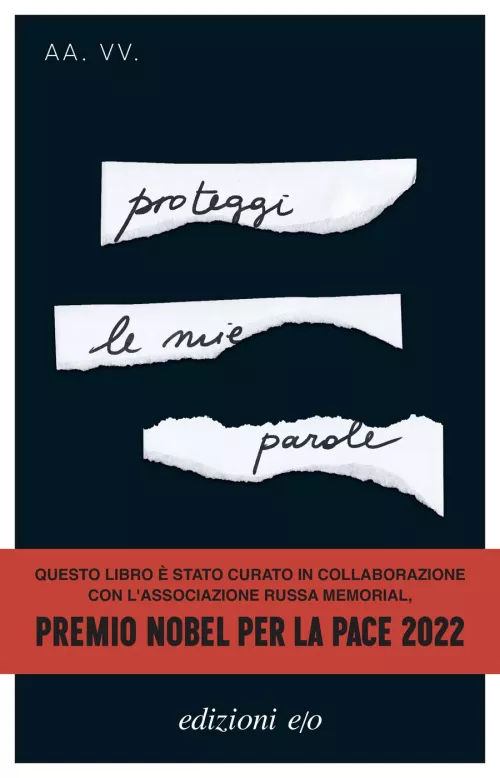

Lo si legge insieme ad altri 24 discorsi «ultimi» pronunciati da imputati, tutti poi condannati, nella Russia di Putin per reati di opinione tra il 2017 e l’agosto 2022, e proposti in una raccolta dal titolo Proteggi le mie parole. Il volume è il risultato di una iniziativa promossa a due membri di Memorial – Sergej Bondarenko, dell’organizzazione russa Memorial (Insignita del premio Nobel per la pace 2022) e Giulia De Florio, di Memorial Italia (sorta nel 2004).

Si potrebbe osservare che a non una delle venticinque voci – da Maksim Smyšljaev (pronuncia la sua «parola ultima» il 9 agosto 2017) a Viktorija Petrova (che prende la parola il 3 agosto 2022) – che sono raccolte in questo libro è toccata la sorte di Anna Politkovskaja (lo ricordo per gli «smemorati»: uccisa sulla soglia della sua casa il 7 ottobre 2006 per il suo impegno di giornalista a scrivere la verità di ciò che stava accadendo in Cecenia. Anche allora, come ora, il protagonista era Vladimir Putin).

È già qualcosa, verrebbe da dire, se non fosse che questo è avvenuto in base a due condizioni: 1) la nostra totale indifferenza, e questo è l’aspetto su cui vale la pena riflettere; 2) un lungo processo che tra fine degli anni ’90 e oggi porta alla costruzione del sistema totalitario e repressivo nella Russia di Putin. Quel sistema non inizia negli ultimi anni, ma rinvia a un disegno politico fondato sulla «nostalgia» imperiale. Tema su cui insiste, opportunamente, Guido Crainz in un capitolo del suo ultimo libro, uscito in questi giorni in libreria (Ombre d’Europa, Donzelli).

La paura è una macchina potente, come appunto dice Armen Aramjan. La paura, un sentimento intorno a cui Carlo Levi nel suo Paura della libertà aveva scavato concentrando la sua attenzione opportunamente sulla descrizione del rapporto tra cittadino e Stato – ma più correttamente si potrebbe dire tra potere e suddito.

Nelle venticinque storie di ordinaria repressione raccolte in Proteggi le mie parole ci sono molte cose che riguardano anche noi qui, fuori dalla Russia.

Ci riguarda, per esempio, la necessità che ripetono tutti gli imputati (per reati di opinione), nessuno andato assolto: la necessità che la politica, per essere di tutti, sia in grado di includere tutti.

Così non è.

Ojub Titiev, ceceno, difensore dei diritti umani:

«Dal 7 novembre del 1957 vivo nel villaggio di Kurčaloj. Da allora sono trascorsi 61 anni, durante i quali molto è cambiato. Si sono avvicendati sette capi di Stato, l’Unione Sovietica non c’è più, il socialismo appartiene al passato e al suo posto c’è la democrazia. Almeno è quel che dicono: nel nostro paese c’è la democrazia. Ma è una democrazia un po’ strana. In un paese democratico non si arrestano le persone per un “like” su internet, non si ferma la gente per strada per metterla dietro le sbarre. Ogni anno il numero dei nostri doveri aumenta, mentre quello dei diritti diminuisce» [p.28].

Oppure, nelle parole di Egor Žukov, che con una certa ironia esordisce dicendo (il 4 dicembre 2019):

«Oggi lo Stato russo si presenta come l’ultimo baluardo dei valori tradizionali». Poi prosegue definendo che cosa occorre intendere con responsabilità: «Secondo me sono queste: “Ricorda che il tuo cammino sarà sempre irto di difficoltà, a volte insostenibili. I tuoi cari moriranno, i tuoi progetti andranno all’aria. Tutti quanti. Subirai l’inganno e l’abbandono e non scamperai alla morte. La vita è sofferenza. Accettalo, accetta l’ineludibilità della sofferenza, fatti carico della tua croce e insegui il tuo sogno, perché altrimenti sarà solo peggio. Diventa un esempio, una persona su cui poter contare; non piegarti ai tiranni, lotta per la libertà del corpo e dello spirito e costruisci un paese in cui i tuoi figli possano essere felici».

Ma prosegue non è quello che accade. Lo stato ha creato le condizioni perché, tra responsabilità e irresponsabilità, i russi scelgano sempre la seconda.

E precisa:

«Il messaggio dello Stato è forte e chiaro: ‘Gente, tornate nella tana e state per conto vostro. Se siete più di due per strada vi arrestiamo per manifestazione non autorizzata. E niente iniziative socialmente utili in gruppo: siete tutti agenti stranieri’. Dove andiamo a cercare fiducia e amore in un contesto simile? Non sto parlando dell’amore romantico, ma di quello dell’essere umano per i suoi simili. L’unica politica sociale che lo Stato russo persegue sistematicamente è l’isolamento dei suoi cittadini». [p. 45]

Il «succo della storia», lo si percepisce nelle parole che il 3 luglio 2020 pronuncia Svetlana Prokop’eva, giornalista che conduce una trasmissione radiofonica, accusata di “istigazione a attività terroristiche:

«Io non ho paura di criticare lo Stato – dice nelle sue conclusioni – Non ho paura di criticare l’apparato giudiziario né di far sapere agli organi di pubblica sicurezza che possono avere torto. La vera paura, e lo so bene, è non dirlo, è se nessuno lo dice. Ciò non significa che ciò che dico è da prendere come oro colato. Tutti possiamo sbagliare e fare errori, e la critica può non essere sempre giusta, ma è sempre meglio una critica infondata a una critica vietata». Ma se questo avviene, dice, è perché la natura politica del nostro sistema è l’opposto di ciò che dichiara sulla carta.

«La piramide del diritto – dice – ormai è rovesciata. Sono una giornalista e il diritto alla libertà di parola, sancito dalla Costituzione, è alla base del mio lavoro. Lo spiega bene la legge federale “Sui mezzi di informazione”, secondo cui chi fa giornalismo è tenuto a informare la società sui principali fatti e problemi contingenti, ed è autorizzato a esprimere pubblicamente la propria opinione in merito. Questo è il mio lavoro e per questo, ora, sono sotto processo». [pp. 66-67 e p. 64]

Dunque si potrebbe dire non c’è molto spazio. Probabilmente è così. Ma poi la realtà russa non è solo il dispotismo interno o la assenza di limiti del potere sui suoi cittadini (o forse sarebbe più chiaro scrivere «sudditi»).

Osservano i due curatori – Sergej Bondarenko e Giulia De Florio – che in Russia il fenomeno dell’opposizione e della repressione più che segnare un arresto ha innescato un percorso che costituisce una realtà da non sottovalutare:

«da un lato – scrivono – un numero sempre crescente di persone ha iniziato a praticare l’attivismo civile, facendosi coinvolgere in questioni di ordine sociale e manifestando interesse per vari aspetti della vita sociale (l’ecologia, i diritti delle minoranze, la decostruzione dello sguardo imperialista attraverso la cultura etc.); dall’altro, per la prima volta, molte persone hanno fatto esperienza diretta di processi a sfondo politico, vedendo con i propri occhi gli imputati. E sostenendoli». [p. 17]

Duque la repressione non elimina l’opposizione.

Ci potremmo anche consolare, e tuttavia non è così.

Ha ragione Marcello Flores, quando nella prefazione osserva che «questi processi quasi sempre pubblici e risultanti in condanne sproporzionate alle accuse e ancor più alle azioni commesse, sono un segnale che il regime manda quotidianamente ai suoi cittadini, con lo scopo di costruire un consenso forzato o una minacciosa indifferenza al proprio operato».

Anche per questo la pratica dell’ultima parola, se apparentemente sembra una concessione all’imputato, in realtà esprime anche un fine per esercitare controllo sull’opinione pubblica.

Pratica che come ci ha insegnato molti anni fa Wolfgang Sofsky nel suo Il paradiso della crudeltà indica e disvela la natura totalitaria del potere politico.

Quella pratica, infatti, teatralizza la sanzione ed è funzionale a stabilire un controllo su coloro che sono inclusi come sudditi. In un doppio senso: da una parte si chiede collaborazione per difendere la presunta minaccia sulla comunità di cui ci si erige a difensori, e dall’altra si teatralizza la possibile sanzione cui potrebbero andare incontro se venisse meno il consenso. È la figura del «terzo» ad essere essenziale in una dinamica di violenza assoluta quale quella esercitata nelle esperienze totalitarie.

La pubblicità del processo, forse, non celebra la libertà di parola, ma ha una funzione preventiva. Serve perché altri non facciano. Per riprendere, appunto, il senso profondo e vero delle parole di Armen Aramjan.

Qui è importante che il «terzo» capisca e sappia.

Accanto a quel «terzo» – incredulo o terrorizzato –, ci siamo anche noi, qui, che vediamo, ascoltiamo, ma poi rimaniamo fermi. O forse increduli. In ogni caso quella nostra reazione è funzionale alla perpetuazione o a consentire la «durata» di quel totalitarismo.