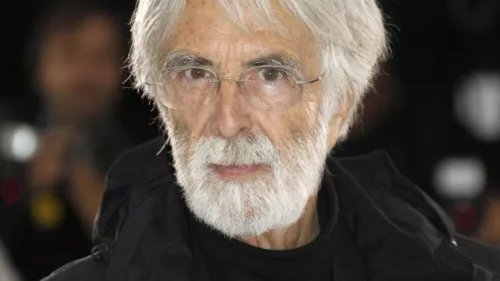

Michael Haneke. Amour

Dopo che Michael Haneke ha portato a casa da Cannes la sua seconda Palma d’oro (solo tre anni dopo Il nastro bianco), osservando il consenso unanime che Amour ha ricevuto, per provocazione verrebbe da chiedersi se questa canonizzazione cannense non coincida con un certo esaurimento del mordente che il regista ha sempre impiegato nel suo gioco di implacabile e impietosa provocazione del pubblico. Non che il consenso debba per forza corrispondere a un tono più conciliante o a una rinuncia alla complessità, anche perché questo film è tutt’altro che semplice e consolatorio. Ma il cambio di tonalità invita ad interrogarsi. Senza voler concedere troppo ai vezzi critici dell’autorialismo, non può non sorgere qualche perplessità, quando un autore, famigerato per enigmaticità e misantropia, consegna una storia apparentemente così semplice, così crudamente umana come quella di Anne e Georges, insegnanti di musica ottuagenari, nella cui quieta e soddisfatta vita borghese s’insinua l’atroce banalità della malattia e della morte. Un ictus cerebrale coglie lei una mattina e, da lì in avanti, la strappa un poco alla volta a se stessa e al marito, che dedica ogni sforzo a prendersi cura di lei e conservare la loro unione di fronte a una disgregazione irreparabile. Scegliendo la linearità terrificante di questa storia, Haneke sembra così sciogliere le sue contorsioni teoriche, aderendo a una frontalità teatrale tanto lontana dal suo cinema, ma che si adegua perfettamente ad affrontare l’umano, o ciò che ne resta, in un momento di essenziale fragilità.

Frontalità marcata fin dall’apertura del film, sulla porta che viene sfondata dai pompieri per entrare nell’appartamento dove tutto si è già consumato: un’irruzione che investe lo sguardo e lo posiziona bruscamente nell’ambiente sigillato in cui si troverà per il resto della vicenda, raccontata in flash-back. La casa nei film di Haneke è spesso un ambiente sperimentale, in cui un elemento estraneo catalizza e scatena le tensioni latenti in un gioco al massacro, che il regista osserva tanto più spietato quanto più intreccia responsabilità e fatalità, mostrando un male inafferrabile, che dilaga fino a contagiare le stesse immagini. Se questo gli ha valso spesso l’immagine di una sadica divinità che gioca con la libertà di personaggi (e spettatori) senza scampo, Haneke sembra qui mettersi da parte, per lasciare il lavoro al determinismo di un male naturale, che si impadronisce inesorabilmente dei corpi e delle menti. Le immagini acquistano così un impatto emotivo che fa tremare la distanza brechtiana cui si è sempre attenuto per porre le sue sgradevoli questioni. Il suo perturbante distacco dalle situazioni che è solito presentarci, diventa qui un gesto di pudore trattenuto verso un dolore mostruosamente comune; e certo non gli sfugge che questa volta non sta rischiando sul fronte della distanza, ma su quello dell’empatia.

Il suo tocco, del resto, è sempre presente a prosciugare e raffreddare il dramma. Poco veniamo a sapere della malattia di Anne e del suo decorso, se non per improvvisi slittamenti in cui ne constatiamo gli effetti degenerativi. Le ellissi e i bruschi stacchi questa volta non sembrano tanto insinuare dubbi, quanto riflettere la reticenza dei due rispetto alle cortesi, apprensive, inutili inquisizioni che arrivano dall’esterno, da visite sempre più sgradite. “Parliamo di un altro argomento” dice prima Anne all’allievo, poi Georges alla figlia: è una richiesta impossibile, ma inevitabile, come la loro chiusura al mondo, che trasforma pian piano la casa nel sepolcro scoperto all’inizio del film, è il sigillo di un amore radicale e assoluto, una fedeltà a se stessi cui i due si aggrappano per non farsi travolgere dal determinismo della biologia o delle convenzioni sociali.

La promessa di non riportare più Anne in ospedale dopo il primo episodio, il bisogno di occuparsene personalmente, la crescente insofferenza per chi si intromette negli ultimi passi del loro percorso, tutta la cura che Georges riserva alla moglie, finisce per assumere tratti sempre più angoscianti e allucinatori. Per quanto il male si sia insinuato fin da subito nella casa e nel cervello di Anne, cresce la sensazione di una presenza estranea che assedia le mura domestiche e può irrompere all’improvviso. Non si tratta più della minaccia a una felicità ormai compromessa: quello che i coniugi Laurent sembrano soprattutto temere è la perdita della libertà di affrontare il proprio dolore, in modo consapevole e, verrebbe da dire, sensato. Perché la minaccia non è tanto la morte in quanto tale, quanto il carico di non senso che essa rovescia su chi l’affronta e che rischia di far collassare la costruzione di un’esistenza relativamente felice in un vortice di disperazione, disgusto e rabbia cieca. L’orrore dell’incomprensione, del ridicolo, che emana dal vuoto delle parole di circostanza, dai rituali grotteschi osservati al funerale di un amico, dall’inconsapevole brutalità di un’infermiera, dall’ottusa e simbolica comparsa di un piccione, che sbuca dalla finestra inopportuno, come una presenza assurda e impossibile da rimuovere.

Spogliandosi delle pieghe più riflessive del suo cinema, Haneke limita il suo sguardo a questo teatro rarefatto, ma tragicamente concreto e quotidiano, mettendo in gioco in modo più diretto la quarta parete da cui ci presenta il dramma, affidando tutta la forza di interrogazione alla verità dei corpi e dei gesti di due grandissimi attori. Questo non significa che si sia messo d’un tratto a tessere le lodi dell’amore coniugale di fronte alla morte. Forse è un’ipotesi troppo perversa anche per lui, ma a pensar male verrebbe da dire che stia qui sfruttando il potenziale empatico di un soggetto che tocca tutti nell’intimo per meglio sferrare i suoi colpi, che si serva di questa familiarità per allestire la macchina di devastazione che alla famiglia di consueto riserva. O forse ha inteso fare un film simile a quello che Georges racconta ad Anne: un film di cui non ricordava tanto la storia, ma “le sensazioni”, e il ricordo di quelle sensazioni lo faceva piangere ancora più delle immagini viste in sala. E a chi guarda Amour è facile accada qualcosa di simile, lasciare che le sensazioni e i ricordi abbiano la meglio sulle immagini. Sinceramente non saprei dire se questo per Haneke significhi una resa o una conquista; senz’altro gli concedo che, ancora una volta, è riuscito a lasciarmi dei dubbi su quanto ho visto.