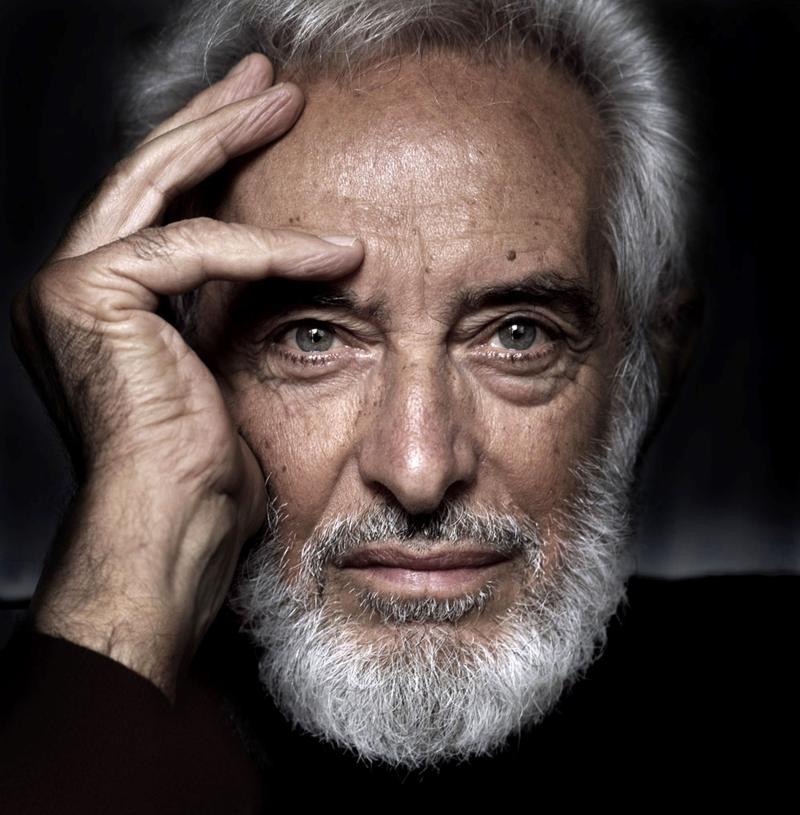

Mimmo Jodice – l’utopia

Mimmo Jodice (Napoli, 1934) è da sempre un fotografo impegnato in molte lotte: fin dall’infanzia, contro la fame; poi, per dare alla fotografia un ruolo paritario con le altre arti accademiche, per sganciarla dalla narrazione imperante che voleva vederla solo come documento e traccia insindacabile della realtà; ancora, per rifondare attorno a sé un mondo migliore, una città migliore, Napoli, che vedeva afflitta dalle peggiori ingiustizie nel mondo del lavoro, dell’edilizia, della salute.

Saldamente sulle nuvole è l’autobiografia di Mimmo Jodice uscita per Contrasto e curata da Isabella Pedicini. Qui il fotografo napoletano si racconta: ogni fase del proprio viaggio personale e fotografico, il matrimonio con Angela, gli incontri, le difficoltà nel farsi retribuire e, poi, nel farsi riconoscere, soprattutto in Italia, come il grande fotografo che noi oggi conosciamo.

A Torino, curata da Roberto Koch (direttore editoriale di Contrasto), la mostra Mimmo Jodice. Senza Tempo alle Gallerie d’Italia è l’omaggio al fotografo napoletano proprio a partire dalle tappe segnate dal libro, le sperimentazioni degli anni Sessanta, i paesaggi urbani, il Museo Archeologico, le nature morte, a cui si è aggiunto il documentario che il regista Mario Martone ha realizzato per l’occasione.

Uno degli aspetti che, potendo intervistare Mimmo Jodice, si è voluto sollevare nell’accostarsi così da vicino alla sua vicenda umana e professionale è stato appunto il suo rapporto con l’utopia che, attraverso i soggetti su cui ha posato lo sguardo, non ha mai veramente smesso di guardare in faccia nel cercare di raggiungerla.

La prima fase della Sua ricerca nel mondo della fotografia, oltre alle sperimentazioni sul linguaggio e sul mezzo, ha avuto come fulcro un impegno profondo nei confronti dei temi del sociale. Dice, appunto, che ha fotografato il dolore di Napoli, dei suoi lavoratori, delle classi più svantaggiate, fondando anche, tra le altre cose, la rivista Il cuore batte a sinistra. Con la fotografia voleva “cambiare il mondo”, questo anche ripete spesso tra le pagine che raccontano quegli anni. Fa pensare, questo, che ci fosse una sorta di utopia nel Suo vedere il mondo e la fotografia, a cui conferiva un potere effettivo su ciò che rappresentava e che usava per migliorare la realtà che la circondava. Dagli anni Ottanta, invece, racconta di come a un tratto abbia iniziato a prevalere un sentimento di sfiducia nei confronti della realtà, affermando a questo proposito di aver scoperto, alla fine, che la fotografia questo potere non lo aveva, non poteva cambiare il mondo. Questa fase di perdita di speranza e di “crollo” apparente dell’utopia iniziale che aveva mosso il suo lavoro è segnata dal progetto dedicato al paesaggio Vedute di Napoli, e dà il via a un cambio formale radicale nel suo stile e nella scelta dei suoi soggetti. Questa seconda fase della sua ricerca è caratterizzata da un termine chiave molto preciso che Lei stesso ripete più volte, che è l’attesa. La cosa che più mi ha colpita nel vedere più da vicino le vicende della sua lunga carriera è stato appunto scoprire che dopo il passaggio cruciale dalle utopie iniziali alla loro perdita, proprio il tema dell’attesa sia emerso così prepotente nelle Sue immagini, che portano chi le guarda in un altrove indefinito, in una dimensione atemporale sospesa. Questo dettaglio mi ha incuriosito perché la parola “attesa” etimologicamente significa “tendere a, essere rivolti verso” qualcosa (dal latino ad-tendere), e suggerisce l’idea che in verità qualcosa può ancora succedere. Come se, in fondo, nel Suo modo di vedere le cose sia sopravvissuto un senso di speranza, un ancoraggio (Lei d’altronde vive “saldamente sulle nuvole”) a un futuro ideale che può ancora essere positivo e salvifico. È così?

Ha ragione, c’era un grande sogno che condividevo con mia moglie Angela: contribuire a cambiare il mondo intorno a noi. Quando siamo giovani sogniamo. Facevamo inchieste che poi io stampavo e lasciando poi il lavoro nelle portinerie dei giornali perché le usassero per denunciare ciò che accadeva intorno a noi. Non siamo stati mai pagati per questo lavoro, era il nostro contributo al “sogno” di una società migliore.

Inoltre pubblicavamo, a nostre spese con un gruppo di amici, non solo “Il Cuore batte a Sinistra” ma lavoravo anche per “Fabbrica e Città”, dove denunciavamo la rapina e lo scempio edilizio della mia città e le condizioni degli operai nelle fabbriche. Dopo dieci anni e più di impegno, mi resi conto che nulla stava accadendo e la certezza che nulla sarebbe cambiato mi distrusse. Capii che mi ero illuso di poter contribuire a cambiare qualcosa con la mia fotografia. Tutti pensavano solo al loro benessere, ad avere potere e denaro. Per un anno non fotografai più. Poi, un po' alla volta, ricominciai a fotografare la mia città che mi appariva deserta, triste, angosciante, ostile: avevo cancellato la presenza dell’uomo. Il risultato fu il libro Vedute di Napoli, 1980. Da questo momento, il mio rapporto con il mondo è stato di distanza e solitudine.

Ma, nascostamente, nel profondo del mio cuore, forse non avevo perduto del tutto la speranza.

Cominciai a lavorare all’idea dell’Attesa. I lavori di Attesa sono spesso sereni, accoglienti, offrono lo spazio per la meditazione, per attendere e sperare di nuovo.

Un’altra frase del libro su cui mi piacerebbe soffermarmi è presente quando fa riferimento all’incontro con Luigi Ghirri, venuto a Napoli per invitarLa personalmente a partecipare al grande progetto Viaggio in Italia. A proposito delle vostre rispettive poetiche dice: “abbiamo cercato di cambiare il modo di vedere la realtà.” La realtà ha sempre celato sorprese e meraviglie per gli occhi del fotografo, e del Suo sguardo in particolare, sempre attratto dai suoi messaggi nascosti, da scovare sottopelle. Come riesce a scoprirli, a vederli?

L’incontro con Luigi fu importante: vedevamo il mondo con uno sguardo diverso da tutti gli altri fotografi; Luigi con il colore, io con il bianco/nero, fotografavamo un mondo intimo, poetico, irreale; condividevamo uno sguardo oltre.

Trascorrevo lunghi periodi a leggere e ancora di più a camminare al mattino presto. Mi è sempre piaciuto passeggiare nei vicoli del centro storico di Napoli, dove c’è sempre la sorpresa di scoprire angoli nascosti: una colonnina di piperno scolpito, i resti di un arco normanno, una scala seicentesca. Amavo molto i Musei che ho visitato mille volte ed anche lì scoprivo sempre qualcosa di nuovo. Molti miei lavori sono nati nel Museo Archeologico di Napoli e molti nel Museo di Capodimonte. Come Transiti, un lavoro nato studiando le pitture del ‘600 napoletano a Capodimonte e gli abitanti dei vicoli di Napoli.

Alle Gallerie d’Italia, a Torino, ha da poco inaugurato la mostra Senza Tempo, a cura di Roberto Koch, dedicata al Suo lungo percorso in 80 fotografie di più fasi della Sua ricerca. Non sono però presenti esempi del Suo rapporto con la fotografia d’inchiesta e di impegno sociale, a cui ha dedicato molta della Sua attenzione nei primi anni, come nel lavoro Il ventre del colera degli anni Settanta e molti altri. Si identifica di più, ora, con la seconda fase della Sua ricerca, iniziata negli anni Ottanta con Vedute di Napoli?

Non ho mai abbandonato l’impegno sociale e la denuncia anche se il modo di esprimermi è cambiato: un esempio sono la mostra e il libro Eden, accompagnato da uno straordinario testo di Germano Celant. Il lavoro è una feroce denuncia dei miti della nostra società contemporanea: gli abiti, le auto, il cibo, la mancanza di amore e di rispetto.

Nella mostra Senza Tempo il curatore Roberto Koch ha scelto un percorso diverso: non solo ha scelto di mostrare le mie prime sperimentazioni degli anni ’60, ma anche il lavoro sulle “Città” nel mondo e il “Mare”, un lavoro al quale io continuo a dedicarmi. Ma soprattutto il lavoro sulla “Natura”, onirico, metafisico. Ma anche qui la Natura spesso può risultare ostile e non accogliente.

La Sua esperienza da insegnante: dal 1970 al 1994 è stato Professore di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ruolo che prima di quella data non esisteva neppure. Cosa Le ha lasciato l’esperienza dell’insegnamento? Quali erano i messaggi principali che cercava di comunicare ai Suoi studenti?

Devo, dobbiamo al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Franco Mancini, la creazione della cattedra di Fotografia. Franco Mancini amava molto il mio lavoro e la fotografia. Per portare la fotografia dentro l’Accademia mi dava piccoli incarichi a tempo determinato come aiuto alle luci per la scenografia e mi lasciava libero di incontrare gli studenti e parlare di fotografia.

Il rapporto con gli studenti è stato sempre straordinario: allora la fotografia aveva un fascino nuovo e appassionante.

Accompagnavo sempre i ragazzi fuori a fotografare, volevo educare i loro occhi alla bellezza, all’uso della luce, ad eliminare dall’inquadratura tutto ciò che non era utile alla composizione dell’immagine.

Sono stati anni bellissimi e ancora oggi incontro uomini e donne che sono stati miei alunni e con i quali condivido ricordi, momenti di grande crescita per tutti nello scambio culturale e politico di quei tempi.

In Anamnesi, l’opera dedicata alla fermata Museo per il progetto sulla metropolitana di Napoli di Gae Aulenti e presente in mostra, come in alcune Sue nature morte del progetto Eden degli anni Novanta compare una spinta al movimento, una sorta di dinamismo interno alle Sue immagini che sembra faccia prendere vita ai soggetti, drammatizzandoli. Come è arrivato a questa visione dinamica di oggetti di per sé inanimati? Può essere collegato alle inquietudini di cui parla nel libro?

Ho sempre sperimentato molto in camera oscura e ho scoperto negli anni le infinite possibilità della stampa manuale. Ho cercato attraverso la ripresa e poi attraverso la stampa di dare luce a quegli sguardi e agli oggetti, ai corpi, alle architetture.

L’idea del movimento è nata durante il lavoro Mediterraneo: risalire una collina per raggiungere un tempio o camminare su una strada per arrivare a un’Agorà, era un percorso che volevo fare insieme a chi guardava la mia foto. Far percepire quel “ponte” di emozioni fra passato e presente.

Spesso racconta che le Sue immagini sono in qualche modo lo specchio della Sua coscienza interiore, dei Suoi sentimenti e delle Sue inquietudini. Il Suo sguardo si è posato negli anni su un insieme molto vasto di soggetti, dai nudi all’architettura, dalla natura morta al paesaggio urbano e naturale. Possono, dunque, essere tutti intesi come una proiezione di se stesso?

Sono una persona che parla poco. Mi piace ascoltare ma ancora di più mi piace guardare.

Come vedo o “sento” il mondo corrisponde sempre a ciò che esprimo nei miei lavori; è il “mio tempo interiore”: Confini, Mediterraneo, Transiti, Attesa hanno una continuità nel silenzio e nella bellezza. Sicuramente chi guarda le mie fotografie sta guardando i miei pensieri. Probabilmente le fotografie mie più belle sono quelle che ancora devo fare e che sono racchiuse in una busta Ferrania…

Non so se la “Bellezza” salverà il mondo, ma è certamente per me balsamo e quiete, ma abbiamo anche bisogno di una società più equa e più giusta.

Mimmo Jodice. Senza tempo, Gallerie d’Italia – Torino. Dal 29 giugno 2023 al 7 gennaio 2024. A cura di Roberto Koch con un documentario inedito di Mario Martone. Catalogo Mimmo Jodice. Senza Tempo, a cura di Roberto Koch, Angela Jodice e Barbara Jodice, Skira, 2023.

In copertina, Punta Pedrosa,1998, Mimmo Jodice.