Revolusi: la passione indonesiana

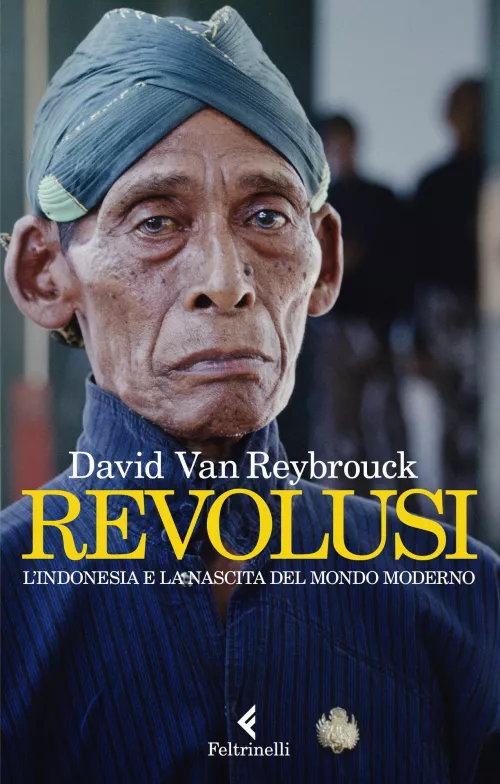

Ironico e cordiale, ma anche animato da un eccitante fuoco interiore, David Van Reybrouck si erge sulle lunghe gambe magre, fruga per un poco nella tasca dei calzoni, poi mostra tra pollice e indice un indefinito affarino brunastro, ed esordisce: «Tutta la grandiosa storia dell’Indonesia moderna comincia con il desiderio spasmodico di questo minuscolo bocciolo: il chiodo di garofano». Siamo al Salone del Libro di Torino, il 20 maggio 2023. In dialogo con la brava giornalista di “Internazionale” Junko Terao, lo scrittore belga presenta il suo ultimo, monumentale, straordinario libro: REVOLUSI. L’Indonesia e la nascita del mondo moderno, appena edito in Italia da Feltrinelli. Quasi 700 pagine di appassionata e al tempo stesso precisa, puntigliosa scrittura, per narrare la storia dell’Indonesia. Un racconto che comincia con la lunga colonizzazione olandese (350 anni!); poi affronta la devastante occupazione giapponese durante la Seconda guerra mondiale; e quindi si sofferma sul grande evento della Proklamasi, la Dichiarazione d’Indipendenza dell’Indonesia sia dal Giappone sia dai Paesi Bassi, il 17 agosto 1945: una svolta fondamentale, sopraggiunta repentina, proprio a pochi giorni dalla resa del Giappone, una rottura esaltante sì, ma non per questo risolutiva. Annunciata a gran voce dagli indipendentisti indonesiani, la Proklamasi non venne infatti riconosciuta dai precedenti dominatori olandesi, che vollero invece tornare in forze per riprendersi quella colonia da cui i giapponesi li avevano scacciati. Tant’è che solo alla fine del 1949 – dopo quattro anni e mezzo di assidue lotte partigiane, terribili campagne militari ed estenuanti trattative politiche – i Paesi Bassi si videro costretti a rinunciare ai meravigliosi, amati possedimenti delle Indie Orientali Olandesi, per concedere finalmente alle isole dell’arcipelago la piena indipendenza. E con la narrazione degli anni subito successivi alla conquistata merdeka, la libertà, ecco che l’epico racconto di van Reybrouck si conclude.

Indonesia! A parte gli sconfitti olandesi, chi se ne ricorda mai, almeno qui in Europa? Quando noi pensiamo all’Oriente, al “magico” Oriente, subito ci vengono in mente l’India, la Cina, il Giappone, la Thailandia… Ma l’Indonesia è rimasta stranamente ai margini del nostro immaginario, come se si trattasse di un Paese tutto sommato poco rilevante sul piano politico, e poco affascinante sul piano culturale. Sconcertante paradosso – ci fa notare lo stesso Van Reybrouck – visto che parliamo di una nazione enorme: posta a cavallo dell’equatore, vanta una superficie di quasi 2 milioni di chilometri quadrati (6 volte l’Italia), con 280 milioni di abitanti, di cui l’86% aderenti all’Islam. Il che significa il più grande arcipelago del mondo, con la più grande comunità musulmana del mondo. E se fosse anche uno dei luoghi più belli della Terra? Una profusione di verde, boschi, risaie e fiori, palme da cocco e spiagge coralline, ai piedi di enormi vulcani fumanti; un dispiegarsi di lingue, religioni e culture (anche l’Islam qui è particolare, intriso com’è di induismo, buddhismo e tradizioni locali); una congerie disparata di territori, tenuti però insieme da una medesima lingua veicolare, accettata da tutti (l’indonesiano, appunto) e da un senso di appartenenza nazionale che rende non scontato e banale, bensì profondamente vero il principio base in cui si riconoscono tutti gli abitanti di questo Paese così variegato: “unità nella diversità”. Ed è proprio tale mosaico complesso e armonioso a far sorgere sia in chi ci vive, sia in chi ci arriva e poi riparte, una sorta di “passione d’Indonesia”, di nostalgia indonesiana. Un desiderio delle Indie che travolse gli antichi mercanti e coloni dei Paesi Bassi, giunti fin quaggiù nel Seicento, dapprima in cerca di chiodi di garofano, noce moscata, cannella (la celebre Via delle Spezie), e poi di tè, caffè, canna da zucchero, palma da olio, caucciù, e da ultimo petrolio.... Teniamo a mente questa particolare passione. Se, dopo la sconfitta giapponese, gli olandesi cercarono con tanta determinazione di ripristinare l’antica colonia, non fu solo per rimettere mano sulle immense ricchezze materiali dell’arcipelago, ma anche per quella sorta di strano innamoramento – come uno struggimento del cuore – che spesso prendeva i coloni nei confronti di un arcipelago spesso da loro amato ancor di più dei Paesi Bassi, da loro riconosciuto come terra di appartenenza ancor più della madrepatria.

Solo che gli “indigeni” (ma certo non dovremmo chiamarli così) avevano forti difficoltà a ricambiare tanto amore (sincero o interessato che esso fosse). Per loro la “passione indonesiana” si manifestava sempre più potente nel modo opposto: Merdeka! Libertà piena! Essere finalmente: «Liberi! Da! Tutto!» – come si esprime, scandendo con forza parola per parola, l’antico combattente della Revolusi (“rivoluzione” in indonesiano) Turnowo Hadiwidjodjo di fronte a David Van Reybrouck, che lo stava interrogando sulle sue motivazioni di giovanissimo partigiano negli anni della Resistenza 1945-1949. Liberi dall’asservimento brutale ai giapponesi, liberi dagli interessi imperialisti di inglesi e americani, liberi soprattutto dal vischioso paternalismo degli olandesi, secondo il quale bisognava mostrarsi sempre servizievoli e riconoscenti nei loro confronti. Liberi e convinti più che mai di poter essere finalmente e pienamente indonesiani, malgrado la molteplicità di etnie, lingue e culture che compongono l’Arcipelago.

Per comprendere a fondo gli eventi della Revolusi, le sue origini nei movimenti indipendentisti del primo Novecento, il suo sviluppo durante la Seconda guerra mondiale e poi nel primo dopoguerra, Van Reybrouck ha compiuto un lavoro eccezionale, documentatissimo sul piano della ricerca storica e affascinante sul piano della resa letteraria. Per 4 anni, tra il 2016 e il 2020, ha compulsato centinaia di testi (giornali d’epoca, saggi, documenti d’archivio), per ricostruire passo passo, in modo rigoroso, gli eventi politici della Revolusi e la logica ad essa sottostante. E poi – lavoro davvero stupefacente, ma pure commovente – è andato a cercare, negli ospizi, nelle case di riposo, in umili camerette circondate dal verde sovrabbondante delle piante tropicali, gli ultimi protagonisti della Revolusi, per farsi narrare da loro che cosa ricordavano di quegli anni eccezionali e per capire da quali emozioni quei loro ricordi erano animati. Ha intervistato non soltanto partigiani e dirigenti politici indonesiani, ma anche reduci dell’esercito dei Paesi Bassi, mandati a riconquistare la vecchia colonia, e addirittura vecchi combattenti giapponesi o vecchissimi soldati gurkha, che gli inglesi avevano utilizzato per riportare l’ordine in Indonesia, subito dopo la resa dei giapponesi e prima dell’arrivo in forze degli olandesi. Poi Van Reybrouck ha ricomposto tutto il materiale raccolto (orale e scritto) per trasformarlo in un’affascinante, mirabolante epopea del Sud-est asiatico. E infatti il libro, “malgrado” le oltre 600 pagine, si legge a ritmo incalzante, come se fossimo trascinati d’incanto in un viaggio vertiginoso nelle profondità dell’arcipelago.

Del resto Van Reuybouck aveva già sperimentato con successo questo metodo di ricerca storica e di scrittura narrativa nel suo precedente libro Congo (Feltrinelli, 2015): anche qui una straordinaria traversata di eguale lunghezza, con interviste alternate a ricostruzioni storiche, per narrare e criticamente spiegare la storia dell’antica colonia belga. E anche in quel caso, un successo eclatante non solo in patria, ma anche negli Stati Uniti, in Europa, in Italia. Per comprendere meglio l’efficacia, la fecondità del suo metodo di scrittura occorre tenere presente che Van Reybrouck (nato nel 1971 a Bruges: dunque un belga di lingua fiamminga) ha una solida formazione polimorfa: ha studiato archeologia e filosofia, è poeta e drammaturgo, storico e politologo. In parole povere sa fare ricerca sul campo; sa raccontare in modo coinvolgente; sa offrire una documentata visione d’insieme del tema che affronta; sa trarre conclusioni inattese e soprattutto illuminanti.

E qui veniamo di nuovo al caso di Revolusi. Che cosa mai ha spinto questo scrittore a occuparsi di un Paese tutto sommato negletto come l’Indonesia, non essendo lui nemmeno parte in causa, in quanto belga e non olandese? E, per quel che riguarda invece noi lettori: perché mai prenderci la briga di leggere un libro che, valutandolo “a peso”, raggiunge sulla bilancia quasi i mille grammi? La risposta – di notevole interesse – la troviamo riassunta nel sottotitolo del libro: L’Indonesia e la nascita del mondo moderno. La tesi di Van Reybrouck – tesi sorprendente, ma da lui argomentata con convinzione e buone motivazioni – è che, per comprendere le dinamiche politiche sia del dopoguerra sia dei decenni successivi, fino alla nostra epoca attuale, non possiamo ignorare quanto avvenne durante la Revolusi indonesiana. Se non partiamo da lì, qualcosa di essenziale inevitabilmente ci sfuggirà, anche a noi che con le Indie Orientali Olandesi non abbiamo mai avuto direttamente a che fare. E perché mai? Innanzitutto per una serie di primati: l’Indonesia è il primo Paese coloniale a dichiarare la propria indipendenza, anticipando anche la famosa India; ed è il primo Paese coloniale a intraprendere una guerra di liberazione, conclusa con pieno successo, quando le grandi potenze coloniali dell’epoca (Francia, Regno Unito, Belgio, Portogallo) controllavano ancora i loro possedimenti sparsi tra Africa e Asia. Le turbolente, complicate dinamiche della decolonizzazione trovano quindi in Indonesia il loro principio.

Ma c’è ben altro, come Van Reibrouck spiega nel decisivo capitolo finale del suo libro. Nel 1955, dunque pochi anni dopo il raggiungimento dell’indipendenza, l’allora presidente Sukarno – proprio colui che 10 anni prima aveva annunciato, urlando con potenza alla radio, la Proklamasi – Sukarno dunque convoca a Bandung, nel centro dell’isola di Giava, quella che sarebbe diventata la famosa Conferenza Asia-Africa: il primo congresso mondiale in cui a essere invitati non furono europei e americani, bensì i rappresentanti dei Paesi non-occidentali, convenuti in Indonesia per discutere il loro futuro e quello del mondo intero. Giunsero così a Bandung i grandi leader di Africa e Asia: Nehru dall’India, Nasser dall’Egitto, Nkrumah dalla Costa d’Oro (Ghana)… Come spiega Van Reybrouck, «la conferenza di Bandung fu molto più di un prestigioso congresso internazionale. Fu una pietra miliare della storia mondiale: il momento in cui paesi non-occidentali per la prima volta univano collettivamente le forze, perciò senza l’Occidente (…) Tra il “Primo mondo” del liberismo economico (Usa ed Europa occidentale) e il "Secondo mondo” dell’economia di stato pianificata (Unione Sovietica e Cina) poteva dunque nascere lo spazio per un “Terzo mondo” (…) In questo Bandung fu la culla del movimento dei paesi non allineati, il cosiddetto Non-Aligned Movement, che sarebbe cresciuto fino a diventare una delle organizzazioni con più membri al mondo dopo le Nazioni Unite». Quello che oggi chiamiamo Sud Globale – l’insieme dei grandi paesi emergenti, fuori dall’influenza diretta di Occidente, Cina e Russia – trova le sue origini in Indonesia, con la Conferenza di Bandung.

Il che, sulla scia di Van Reybrouck, ci porta a un’inevitabile conclusione: dovremmo imparare a rovesciare la nostra prospettiva geopolitica, vale a dire non più considerare l’Indonesia come un Paese ai margini del mondo, ma osservare il mondo tenendo l’Indonesia come centro focale del nostro sguardo, o quanto meno come punto d’osservazione alternativo, per valutare quanto da noi è accaduto ieri e accade oggi. Tenere conto della storia indonesiana come nuovo paradigma per capire il destino dell’Occidente; ripensare la storia della nostra Resistenza al nazifascismo, alla luce della Revolusi indonesiana; rivedere il rapporto, sempre necessariamente ambiguo, fra il Noi e l’Altro da Noi, prendendo come paradigma il complicato, tormentato rapporto di fascinazione e rifiuto fra olandesi e indonesiani…

Qualche breve esempio di cosa possa significare riportare l’Indonesia nella linea del nostro orizzonte. Nel 1951 il grande scrittore indonesiano Mochtar Lubis (1922-2004) pubblica un romanzo breve, ambientato a Giacarta negli anni spaventosi dell’occupazione prima inglese, poi olandese, tra guerriglia partigiana, retate, attentati, sparatorie e devastante carestia: Djalan tak ada Udjung, “La strada senza fine” (tr. it. di Luigi Santa Maria, Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente, Roma, 1967). Narra le peripezie e soprattutto i terrori dell’umile, mansueto maestro elementare Isa, coinvolto sì nel movimento di resistenza ma perseguitato, annientato da una soffocante paura interiore per la violenza dilagante. Uno spavento ininterrotto che il maestro Isa cercherà penosamente, giorno dopo giorno, di superare, o quanto meno di controllare. Ma si tratta appunto di un percorso estenuante, interminabile, perché quella verso la merdeka, la libertà, è appunto una “strada senza fine”. Il libro di Mochtar Lubis è un capolavoro. Sembra di leggere uno straniante Uomini e no di Elio Vittorini, declinato però in chiave tropicale, dove invece dei partigiani troviamo i pemuda, i giovani combattenti con lance di bambù; ai nazifascisti si sostituiscono gli anglo-olandesi; la pioggia tropicale prende il posto della nebbia milanese; la ricerca di riso diventa ossessiva come il bisogno di farina… Ma ripensare le vicende della nostra Resistenza alla luce della Revolusi non è solo bizzarro e inusitato. Permette infatti di cogliere delle ricorrenze illuminanti tra i due fenomeni, sia dal punto di vista delle dinamiche politiche sia da quello dei comportamenti sociali e delle emozioni individuali. Come se riuscissimo a intravedere meglio il ripresentarsi di medesimi archetipi, di medesimi miti, che da una parte all’altra del mondo entrano in scena quando si scatenano i grandi drammi della storia.

Ma in quegli stessi anni cruciali della Revolusi, anche una grande scrittrice olandese, Hella Haasse (1918-2011) pubblicava pure lei un romanzo breve sulle stesse vicende, viste però dalla parte di quei coloni olandesi che all’Indonesia non volevano rinunciare: Urug, Amsterdam, 1948. Edito da Iperborea nel 2017, con il titolo L’amico perduto (tr. di Fulvio Ferrari) questo libro racconta la dolente, ineluttabile fine di un’intensissima amicizia tra l’anonimo narratore, un giovane olandese, e un giovane indonesiano, Urug, dapprima uniti quasi fossero fratelli e poi però separati in modo tragico dalla Revolusi. Un’amicizia il cui distacco andrà di pari passo con la perdita dell’amata Indonesia da parte dell’olandese che laggiù era cresciuto felice. Tanto da fargli concludere, nel finale del libro: «Sarò per sempre uno straniero nel paese dove sono nato, nella terra da cui non voglio essere sradicato?». Dunque una struggente vicenda personale, affettiva, dove gli avvenimenti politici rimangono sullo sfondo, ma ugualmente permeano nel profondo gli affetti, fino a generare un intrico senza soluzione.

E di nuovo, eccoci dinanzi a un’impressione di commosso disorientamento. Perché l’atmosfera esistenziale, la musica sentimentale del narratore di Haasse sembrano entrare in sorprendente, toccante risonanza con le angosce amorose e gli ideali resistenziali di un altro personaggio letterario: il partigiano Milton, assillato dall’amore per la sua fuggitiva Fulvia, nello straordinario romanzo di Beppe Fenoglio, Una questione privata. Quel libro che tutti gli scrittori coinvolti nella Resistenza avevano sognato di scrivere, senza però riuscirci – come sosteneva Italo Calvino. Ma anche il romanzo di Hella Haasse era stato salutato in patria come un capolavoro che aveva dato piena voce al senso di lacerazione, di struggimento, di rimpianto da cui erano stati travolti i coloni costretti a lasciare il paradiso delle Indie…

Avevo un amico, un tempo, che era nato e cresciuto laggiù, figlio di coloni, in una piantagione di Sumatra. Si chiamava Henke, aveva diciott’anni quando i giapponesi lo rinchiusero in un campo di concentramento. E non ne aveva ancora trenta quando gli indonesiani, ormai indipendenti, lo costrinsero a lasciare l’arcipelago delle meraviglie. Tornato in Olanda dai parenti, si era sentito oppresso dalla malinconia, da un senso di estraneità e rifiuto: quella era sì la madrepatria, ma un mondo per lui troppo freddo, grigio, puritano. Non potendo tornare ai tropici si era allora stabilito in Italia, nella calda, gaudente Italia, la terra “più simile” – così sosteneva – alle perdute Indie Orientali. Per vivere Henke insegnava – ma guarda un po’! – lingua indonesiana all’Ismeo di Milano, l’Istituto per il Medio e l’Estremo Oriente. Abitava in un anonimo appartamento di periferia, traboccante però di piante e fiori, con una miriade di cinguettanti uccellini in gabbia. Come un frammento di giungla tropicale. Come una magica casupola, sospesa a mezza via tra Indonesia e Italia…