Salman Rushdie: l'eco di una coltellata

“L’arte non è possibile senza una danza con la morte”. La frase non è mia, è di Céline. “Ciò che nuoce nell’agonia degli uomini è l’esibizione”. Anche questa frase è di Céline.

Come è noto, Céline è stato un coraggioso soldato francese durante la Prima guerra mondiale. Finché non gli hanno spaccato il cranio. Poi si è dedicato a fare il medico dei poveri a Montmartre. Negli anni Trenta ha scritto due capolavori: Viaggio al termine della notte (1932) e Morte a credito (1936). Poi, la pubblicazione di tre pamphlet lo hanno fatto precipitare nel girone dei reietti, dei paria, degli intoccabili. Accusato di antisemitismo, tradimento e collaborazionismo, dopo un viaggio avventuroso attraverso la Germania in fiamme, giunge in Danimarca, dove è arrestato e imprigionato. Processato in Francia nel 1950, viene condannato in contumacia a un anno di detenzione. Nel 1951, l’amnistia e l’autoreclusione a Meudon. Per vent’anni, fino alla morte avvenuta nel 1961, si è ritrovato dalla parte sbagliata della Storia, cioè dalla parte di coloro che la Storia non ha riconosciuto come eroi, come giusti, come vincitori, o come vittime degne di onore per le ingiustizie subite.

Che cosa significa ballare a ritmo di valzer con la morte stando dalla parte sbagliata della Storia? Significa fare completamente a meno di quella luce dolce e soffusa che fa sì che l’uomo, anche nel momento della propria morte, si esibisca sulla scena. La vita è un teatro dove ognuno recita la sua parte. Certo. Ma l’attore, anche il più modesto, ha bisogno di un pubblico, foss’anche composto da quattro cialtroni. Ma che ne è della vanità, quando sulla scena, in teatro e fuori non c’è nessuno? Quando tutti intorno a te sono stati ridotti al silenzio?

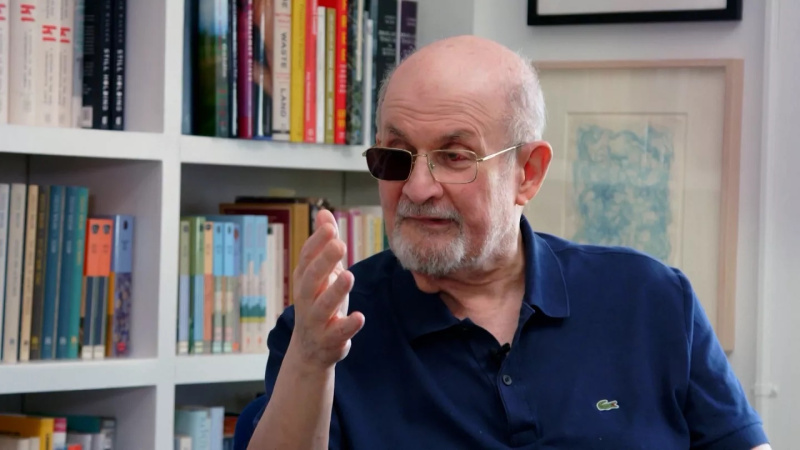

In Coltello, Salman Rushdie descrive e medita sull’attentato alla sua vita, avvenuto il 12 agosto del 2022, da parte di un giovane fondamentalista islamico, mentre si trovava a Chautauqua, nello Stato di New York, per tenere una conferenza sull’importanza di proteggere gli scrittori dagli attacchi ricevuti nei loro paesi e di creare per loro spazi sicuri negli Stati Uniti. Rushdie, nel suo memoir, una “forma d’arte di prim’ordine” ai nostri giorni, scrive, come sempre, con maestria, ma ciò che nuoce nel racconto della sua agonia è l’esibizione, la sua sicurezza di non essere mai stato dalla parte sbagliata della Storia.

Qual è oggi la parte giusta della Storia per uno scrittore di origini indo-pakistane, ateo, di formazione anglosassone, cosmopolita, metropolitano, anzi “newyorchese”, sempre in prima linea per i diritti degli scrittori censurati, delle donne, delle minoranze etniche, dei poveri di tutto il mondo? Beh, è la posizione liberal, propria a tutto il ceto intellettuale del nostro avido e beneamato Occidente.

Quale persona, minimamente dotata di comprendonio, non vorrebbe farla finita con le censure, la povertà, la discriminazione razziale, i soprusi sulle donne? Questa posizione, da liberal democratico e aperto a tutte le correnti di pensiero, è talmente giusta da diventare ovvia. E qui nascono i problemi per lo scrittore liberal d’Occidente, che, per lunga tradizione, non può accettare di dire ovvietà.

L’ovvietà, infatti, è il nemico numero uno di chi, in un modo o in un altro – fiction, non fiction, fiction non fiction – desidera da secoli e secoli rischiarare le menti dei suoi lettori. Questo non significa che questi tentativi di illuminare gli altri non si risolvano in banalità tanto grandi quanto quelle che si desiderava evitare. Ad esempio, la maggior parte delle persone intelligenti sa che non si può insegnare alla gente a scrivere bene. Scrivere bene è qualcosa che non so quale musa, dio, o rete neuronale ti dà o ti nega. Eppure, le scuole di scrittura navigano con il vento in poppa da decenni, producendo innocui prodotti di terza categoria. È vero che una persona paziente, se ci mette un po’ di buona volontà, può, scrivendo, emendare la sua stupidità. Ma non credo sia questo l’obiettivo delle scuole di scrittura.

In ogni caso, essendo lo scrittore liberal d’Occidente una sorta di canarino in gabbia in quella miniera di carbone che è il nostro mondo supercivilizzato, ha per missione quella di dimostrare la sua sensibilità, anzi la sua ipersensibilità, ai gas velenosi dell’ovvietà. Deve avvertire in tempo chi sta nella miniera del pericolo imminente. Il canarino schiatta, ma la sua morte salva molta gente. Questa, se si vuole, è una versione un po’ arrangiata del mito della caverna. Del resto, tra gli schiavi di Platone e quelli odierni non ci sono così tante differenze. Quel che conta è che il cip cip del canarino – che muoia oppure no – giunga prima del chiacchiericcio, e avvisi che ci sono molte vie meno banali di salvarsi la pelle di quella che le moltitudini ritengono maestra.

Da un bel po’, devo dire, lo scrittore liberal d’Occidente non solo ha perso in tempistica e in senso del sacrificio, ma si limita a ungere la propria coscienza: passa con disinvoltura dalla tradizione dei vinti alla tradizione dei vincitori, si ammanta di eleganza cinica, difende i politici, anzi parla come un politico: con l’attenzione, il calcolo e il senso del compromesso di chi esercita il potere. Mi sembra che abbia un po’ confuso i ruoli. Se la politica e la letteratura parlano di ciò che è possibile, non lo fanno, sia chiaro, nella stessa maniera. Aristotele docet. O no? Come ha scritto Ricardo Piglia: “Il romanzo ha sempre combattuto la manipolazione politica delle realtà possibili (la politica definisce cosa non si può fare) e il suo pragmatismo idiota. Per questa ragione la gente legge romanzi: perché crede possibile un’altra vita, un’altra realtà”. O no? Invece lo scrittore liberal d’Occidente ha una paura matta di fallire, non vede l’ora di affermare che tutte le utopie sono morte, che bisogna essere “realisti”, che è meglio pubblicare che scrivere. Si è trasformato, insomma, in quel meraviglioso ircocervo che va sotto il nome di progressista scettico i cui cip cip non solo non giungono in anticipo, ma giungono talmente in ritardo da confondersi con il chiacchiericcio, pieno di asfissianti ovvietà, di chi vuole salvarsi a tutti i costi.

Beh, il libro di Rushdie, per quanto la sua lingua sia molto più affilata del coltello del suo assalitore – e di quella della maggior parte degli scrittori in circolazione in Occidente – non è esente da un certo atteggiamento scettico-progressista, incorniciato spesso dai fasti del jet set dell’alta finanza culturale. Con tanto di party con premi Nobel, incontri ravvicinati con scrittori WASP e video-poetesse afroamericane, vacanze rigeneranti ai Caraibi, ricordi di Paul Auster, Milan Kundera, Martin Amis, citazioni tratte da La montagna incantata e Il Castello, discorsi ai gala del Pen Club pieni di riconoscenza e di moniti sui libri e gli autori che in molti luoghi sono sotto assedio e sulla violenza che non deve fermare la lotta… Insomma, Rushdie, nel socratico autoesame della sua vita, rischia di cadere qualche volta nell’ovvietà benpensante tipica dello scrittore liberal d’Occidente, a causa, forse, di una certa euforia da riabilitazione e di un comprensibile desiderio di rinascita dopo lo scampato pericolo.

Tuttavia Rushdie, da vero tiratore scelto quale non può dimenticare di essere, al momento giusto non manca il bersaglio. Ovvero: deraglia dai binari di ciò che tutti gli intellettuali liberal d’Occidente vorrebbero sentirsi dire.

Ad esempio, a un certo punto parla di libertà. Si rende conto che da un po’ di tempo la parola libertà è diventata “un campo minato”. Perché? Perché i liberal si sono a tal punto messi a difendere “i diritti e le sensibilità di categorie sociali ritenuti vulnerabili”, da farli diventare dei dogmi, a scapito della libertà di parola, la quale, in mano ai conservatori, si è “trasformata in uno sdoganamento del fanatismo”. In altri termini: il fanatismo autocensorio da parte dei liberal nei confronti di alcune “categorie sociali ritenute vulnerabili” ha fatto sì che i conservatori si sentissero fanaticamente liberi di insultare e calunniare quelle stesse categorie sociali.

Un po’ più in là, un Rushdie perplesso, si chiede come mai un tipo come lui, che ha sempre creduto nella scienza e nella ragione (in “Thomas Paine, nell’Illuminismo, in John Stuart Mill”), abbia potuto allo stesso tempo scrivere romanzi zeppi di bizzarre divinità e di personaggi che cadono da un aereo in volo e sopravvivono e in cui le leggi della ragione e della scienza sono puntualmente sovvertite. Non avrebbe forse dovuto scrivere dei memoir o dei saggi ben documentati? Deve constatare che la forza dell’immaginazione gli ha permesso di comprendere il reale “attraverso la lente dell’irreale”, cioè da prospettive che nessuno scienziato potrebbe esplorare. “No, non credo ai miracoli, pero sì, i miei libri ci credono”. E alla fine si chiede: non sarà che i miei romanzi avevano per decenni costruito un ponte miracoloso che solo adesso, che mi ritrovo miracolosamente vivo, posso attraversare? “Il magico era diventato reale”.

In un paio di altri passaggi del libro, Rushdie si chiede che ne è della satira e dello humor in questo nostro Occidente in cui i liberal a forza di autocensurarsi su qualsiasi minoranza “vulnerabile” hanno reso il Primo emendamento della costituzione americana uno strofinaccio con cui i conservatori, dopo averci sputato sopra, si puliscono le scarpe.

Ricorda l’attentato di Parigi del 2015 ai giornalisti di “Charlie Hebdo” da parte di un gruppo di fondamentalistici islamici. Ma ricorda soprattutto come, all’epoca, “un numero inquietante di autorevoli scrittori” progressisti si erano sollevati contro l’operato dei vignettisti francesi che avevano ironizzato sulla religione islamica. Quegli stessi che, quando la satira di “Charlie Hebdo” aveva ben più spesso e con ben maggior ferocia colpito la religione cattolica, gli ebrei o lo Stato francese si erano profusi in risolini e dati una pacca sulla spalla in segno di solidarietà. Come giudicare il loro comportamento?

Infine, un Rushdie di nuovo perplesso e stupito, si chiede perché mai uno scrittore oggi dovrebbe, prima di scrivere un libro, foss’anche un libro intitolato Versi satanici, farsi tante domande sulla sua moralità. “A volte ho l’impressione di appartenere a un’altra epoca”. Ricorda di quando bambino, negli anni Cinquanta, ascoltava i suoi genitori e i loro amici discutere liberamente di tutto, scherzare su ogni cosa e persona, usare un linguaggio pieno di battute spinte, perfino blasfeme, “senza sentirsi minimamente in dovere di censurare o sfumare le loro opinioni”. Le risate scoppiavano sempre più fragorose.

Ecco: quelle risate vengono dall’abisso del tempo e quasi non si sentono più.

Viviamo in un’epoca in cui tutto deve essere esibito, i nostri amori, le nostre malattie, perfino le nostre agonie. Ma si tratta di esibizioni che non provocano né sorpresa, né disgusto, né riso. Esibizioni inibite. Il teatro è pieno di gente, ma gli attori recitano con una museruola sulla bocca.