L’uomo nudo di Simenon

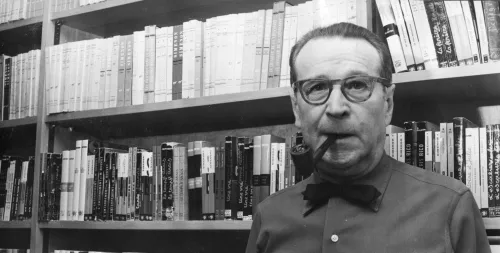

Simenon non accettava di essere chiamato “uomo di lettere” e non amava la critica dei chierici. Non ha mai fatto parte di nessun circolo letterario. Certo, aveva le sue preferenze: Stevenson, Gogol’, Maupassant, gli scrittori americani della lost generation.

Era ossessionato dal denaro, il solo mezzo che gli consentiva di vivere come desiderava, decidendo lui stesso nei minimi dettagli dei suoi appetiti materiali e spirituali.

Non era neppure un teorico.

Secondo lui, parlare del romanzo era per un romanziere tanto vano e pericoloso quanto per un pittore scrivere di pittura. Le rare volte che l’ha fatto, se n’è pentito: “Ho torto a scrivere questo articolo come avrebbe torto un trapezista in volo o un atleta su cui poggiasse una piramide umana che, nel bel mezzo del suo numero, sentisse la necessità di esporre al pubblico le sue opinioni sul circo”.

Probabilmente per questa ragione amava gli artisti avari di idee generali sull’uomo e sulle cose. Il loro segreto era la pratica, l’esempio concreto. Nessuna teoria può superare l’opera. L’opera sarà sempre più intelligente di qualsiasi teoria. Per questo motivo il romanziere “non è necessariamente un uomo intelligente”.

Eppure, Simenon ci ha lasciato nelle sue memorie, nei suoi articoli e nelle sue conferenze diverse “intuizioni” su una domanda che si poneva da quando aveva sedici anni: perché il romanzo? Perché trascorrere un’intera esistenza ad esplorare l’esistenza di altri esseri umani? Perché una folla di “Balzac, di Dostoevskij si sono accaniti, notte dopo notte, in condizioni appena tollerabili, a raccontare storie agli uomini”, ben sapendo che i personaggi romanzeschi, senza che il romanziere “fosse in grado di intervenire”, avrebbero fatto di quelle storie quel che volevano”?

La risposta di Simenon, che è forse il suo grande tema, il tema dove affondano le radici tutti gli altri temi dei suoi romanzi “duri” o “puri” – l’isolamento, la solitudine, l’incomunicabilità, la degradazione – è la paura. La paura ancestrale del primo uomo che, nudo e indifeso di fronte alle grandi belve selvagge, “si dipinge il volto con figure strane e inquietanti” e “si copre il corpo di piume e di pelli animali”. E che, costretto ad esprimere le sue angosce, troppo potenti per un solo uomo, si fa stregone, capo tribù, re, dio. Sì, ma un dio miserabile che, “contorcendosi, gonfiandosi, sudando per ore, giorni, mesi”, cerca di entrare in uno “stato di trance”, in uno “stato di grazia”, in uno “stato romanzesco”, al fine di creare un’opera d’arte grazie alla quale, alla vita mostruosa, illogica e spaventosa, egli oppone una forma chiara, autonoma e limitata.

Ecco i buoni propositi che Simenon non ha mai sviluppato come avrebbe fatto uno spirito analitico. Si definiva un “operaio delle lettere”, e per tutta la vita si sforzò di onorare il suo mestiere.

Si capisce allora perché, viaggiatore intrepido, Simenon poteva scrivere in qualsiasi posto non sentendosi mai uno straniero: né nella savana africana, né sulle nevi del Canada, né nel deserto di Tucson in Arizona, né a La Rochelle.

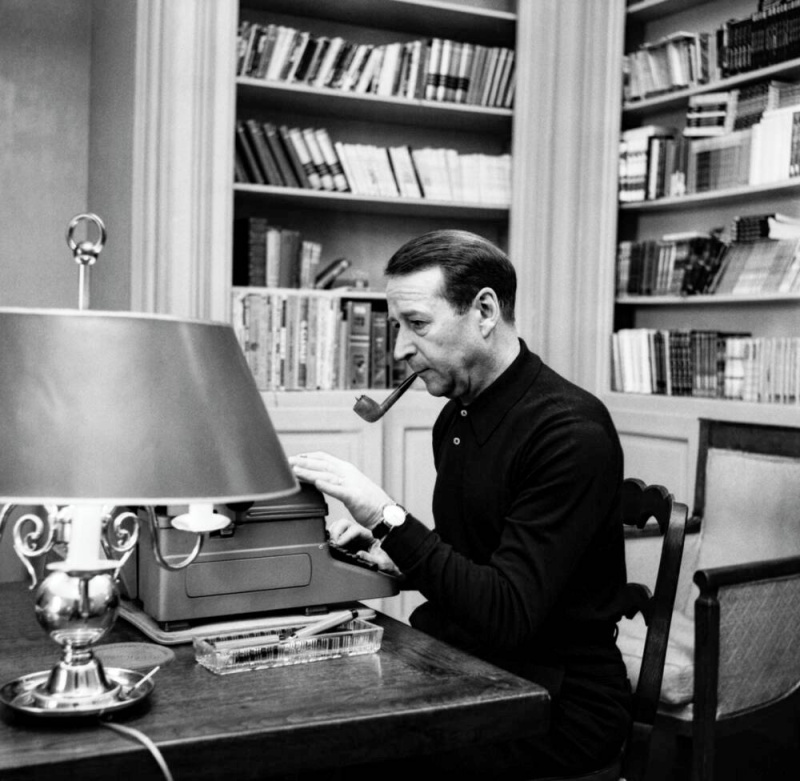

Si capisce anche l’origine del ritmo vertiginoso con cui scriveva i suoi romanzi, conseguenza diretta dei suoi “stati di grazia” (“stati di trance”, “stati romanzeschi”) che non potevano durare più di undici giorni (Simenon è giunto a scrivere un romanzo in dieci giorni, poi in nove e perfino in sette giorni, pubblicando per tutta la vita almeno cinque o sei romanzi all’anno), senza che l’autore subisse un crollo fisico e psichico. La sua vita di milionario, bisogna dirlo, dipendeva dalla sua provvisoria sopravvivenza dopo la fine di ogni tour de force creativo.

Si capisce, infine, perché ritornò fino al termine della sua vita sulla nozione di “uomo nudo”: “Il romanzo è l’uomo, l’uomo nudo e l’uomo vestito [...]. Si tratta del terribile dramma tra l’uomo nudo e l’uomo vestito”.

Il terribile dramma tra l’uomo nudo e l’uomo vestito... In altre parole, il dramma dell’uomo che, anche dopo essere diventato membro di una società, pur vivendo in una grande città, protetto dalla morale, da una rete di relazioni, dai codici civile e penale, non smette di sentirsi isolato. Non riesce a non provare la paura primordiale di quell’essere vulnerabile che si copriva il corpo “di piume e di pelli animali”.

Ha rinunciato a tutto per sfuggirla e ha tutto sopportato per vincerla. Invano: “Nella folla scopre che nessuno gli assomiglia, che nessun uomo è suo fratello, che è solo, che nessuno potrà comprenderlo, né giudicarlo, né, perciò, realmente aiutarlo”.

Il crimine, quasi sempre presente nell’opera di Simenon, non è che la risposta più eclatante a questa paura inscritta nel corpo dell’uomo. Quel che chiamiamo di solito un crimine è, in effetti, solo una reazione della natura umana colta e vinta dalla paura.

Del resto, secondo Simenon, l’uomo “vestito”, l’uomo civilizzato, si è troppo poco evoluto per accettare la responsabilità del suo crimine. Al contrario, la sua prudenza, la sua educazione, la sua mancanza di coraggio, le sue remore a scontrarsi con la società, gli impediscono di forzare il carapace di regole che lo avvolgono e di togliere il maquillage che nasconde il suo vero volto. La domanda è: come riconoscere un crimine se tutto ciò che ci forma in quanto esseri civilizzati ostacola il cammino verso una nostra assunzione di responsabilità?

Proprio per “andare fino in fondo a sé stesso”, l’uomo vestito ha creato il personaggio romanzesco, ovvero la possibilità di mettersi a nudo o, che è lo stesso, di ritrovare la sua nudità primordiale. Al romanziere, afferma Simenon, è sufficiente trovare alcuni esseri umani “nel loro ambiente” e dare loro “una piccola spinta” affinché si mettano in moto…

Un’altra ossessione di Simenon era la salute: la salute fisica e mentale.

Prima e dopo ogni tour de force creativo si faceva fare un check-up completo. Era un lettore di riviste mediche di biologia ed ematologia. Conservava nella sua biblioteca diversi manuali di anatomia umana. Ogni volta che lo intervistavano ricordava che, se non avesse intrapreso la carriera di scrittore, si sarebbe dedicato alla medicina. Si presentava volentieri come un “ipocondriaco” o un “neurovegetativo” e ammirava la psichiatria. Uno dei suoi maggiori rimpianti, soprattutto da quando, dalla metà degli anni Cinquanta, si era trasferito in Svizzera, era quello di non aver conosciuto di persona Carl Gustav Jung, il quale, del resto, possedeva l’intera opera di Simenon. Fra gli scrittori che ammirava, c’era il medico William Somerset Maugham, che incontrò nel 1960 nella sua casa di Echandes. Quando nel 1964 progettò lui stesso la sua enorme casa a Épalinges, con vista sul lago di Lemano, si premurò che la struttura, una volta abbandonata, potesse essere trasformata in una clinica. Del resto, oltre le camere insonorizzate collegate tra loro da un sistema di interfono, al centro vi era un’infermeria dotata di lettino, lampada a raggi ultravioletti e un intero armadio di medicinali. Proprio in un discorso tenuto a un congresso della Federazione internazionale dei medici-scrittori, di cui era presidente onorario, pronunciò, citando il suo amico Maugham, queste parole:

Suppongo si possa imparare molto della natura umana nello studio di un avvocato, anche se lì, in genere, si ha a che fare con uomini che esercitano un controllo su sé stessi. Essi mentono come mentirebbero al medico […] Tuttavia l’avvocato vede la natura da un punto di vista specializzato. Il medico, soprattutto negli ospedali, vede la natura nuda.

Il romanziere è come un medico che “vede la natura nuda” dell’uomo. Ogni individuo è un potenziale personaggio romanzesco in attesa di una diagnosi. La malattia è sempre diversa, naturalmente, ma l’effetto di ciascuna malattia prefigura sempre, come ha scritto una volta un grande estimatore di Simenon, François Mauriac, la prossimità della morte, che è “inutile rifiutarsi di guardare in faccia”. Basta che ad un certo momento il personaggio si senta alla sua portata, “perché il mondo appaia come il nulla” ed egli si scopra nudo. Nudo come un malato in un letto di ospedale. Nudo come il primo uomo sulla Terra.

Come molti lettori, anch’io ho avuto la mia epoca Simenon. Anch’io, come diceva il suo amico Henry Miller, sono stato divorato per mesi e mesi “dal microbo Simenon”.

È successo due anni fa. Non so quanti dei suoi centonovantadue romanzi pubblicati a suo nome e dei suoi centonovanta romanzi scritti sotto pseudonimo ho letto. Di sicuro un’infima parte, una parte insignificante.

Non riuscivo a smettere. Mi affrettavo a compiere i miei doveri quotidiani, a fare la spesa, a telefonare ai parenti, a giocare i miei match di tennis, per poi tuffarmi dentro a uno dei suoi romanzi. Si può dire che ero perseguitato dal suo altrove. Perché? Risposta paradossale: perché mi sentivo a casa. È così: l’altrove romanzesco di Simenon è incommensurabilmente vicino.

Ciò non dipende tanto dalle sue somiglianze con la nostra vita. È vero, l’ambiente dei romanzi di Simenon è spesso assai riconoscibile. L’autore, del resto, si vantava di non avere immaginazione. Durante i suoi brevi e intensi periodi di creazione, appendeva al muro del suo studio una cartina della città in cui voleva ambientare la storia. Consultava gli orari dei treni, poiché, affermava, “si prende il treno nella vita come nei romanzi”. Recuperava i nomi dei personaggi dall’elenco telefonico.

Ciò non dipende neppure dal suo stile semplice, composto da “parole-materia” e privo di ogni “grasso” letterario.

I suoi personaggi vivono nel nostro mondo. Fanno quello che fanno tutti. Le loro storie non hanno quasi mai nulla di sensazionale. Solo che, ad un certo momento, tutto ciò che accade intorno a un personaggio – quasi tutti i romanzi di Simenon sono scritti dal punto di vista di un solo personaggio – diventa sempre più intollerabile.

Ad un certo momento egli ha la sensazione che gli altri non smettano di guardarlo, di indicarlo come colpevole di qualcosa che ha commesso. Ha la sensazione di essere attorniato da una moltitudine di voyeurs che cercano di cogliere “i suoi vizi, le sue tentazioni”. E lui? Non è forse anche lui qualcuno che nasconde il suo passato e che osserva la vita degli altri? Non è forse anche lui un voyeur?

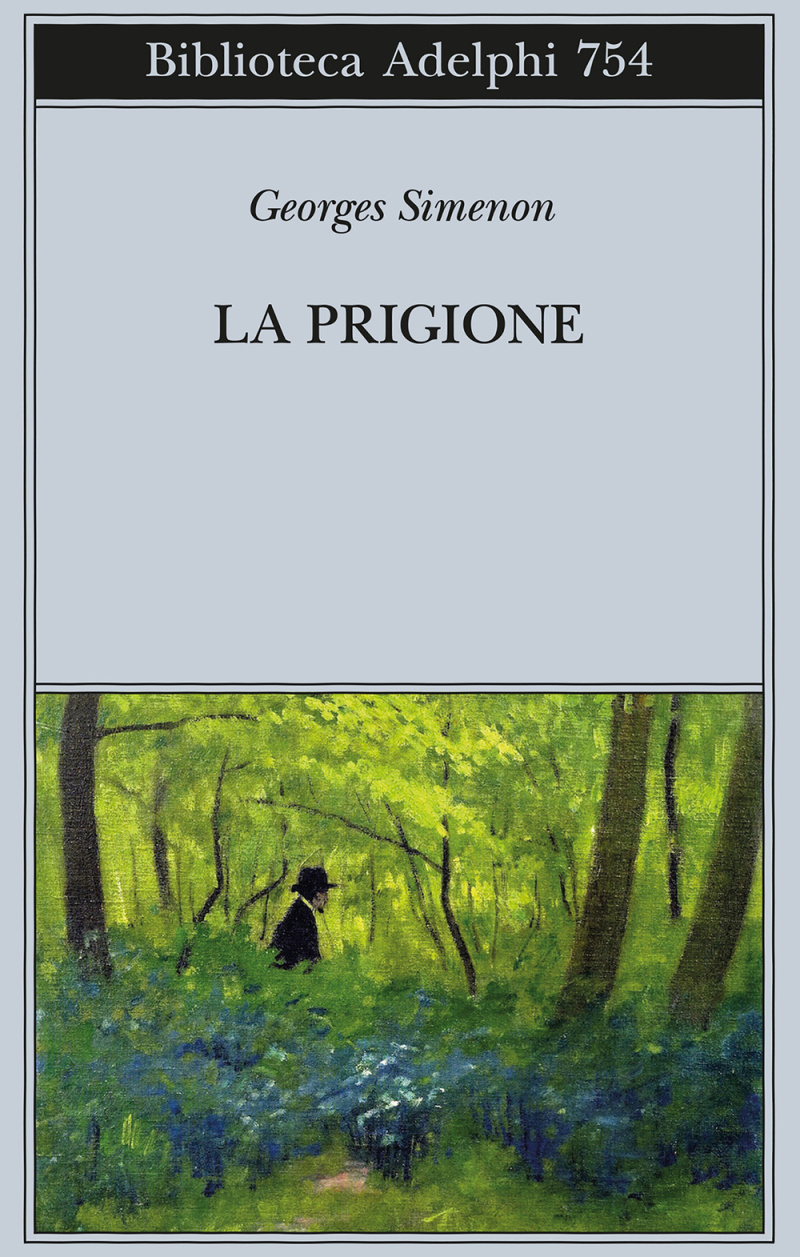

La prigione è il titolo di un romanzo di Simenon pubblicato nel 1968 (uscito di recente per Adelphi). Lo scrisse a Épalinges.

La seconda moglie Denyse, per anni fedele collaboratrice, andava e veniva dalla clinica di Prangins, affetta da problemi di alcolismo, ma anche da turbe mentali. Simenon ne era convinto, sebbene faticasse a comprendere perfettamente disturbi come mania di grandezza, schizofrenia, diffidenza maniacale, pulizia ossessiva… E se ne convinsero anche gli specialisti. Dopo il 1964 smise di coltivare per lei quel senso di protezione nei confronti dei membri della sua famiglia, che invece continuò ad avere fino alla fine per i figli, per la prima moglie e per Teresa, la giovane cameriera veneziana che diventò, come si dice, il bastone della sua vecchiaia. Simenon, sebbene a Épalinges i visitatori e le distrazioni non mancassero, stava per entrare in crisi. Come superarla? Seguendo i precetti del suo grande amico e vicino di casa Charlie Chaplin, che una sera, presente anche Henry Miller, gli aveva confidato:

Siamo tutti degli psicopatici. Tuttavia, alcuni, come nel nostro caso, sono incredibilmente fortunati. Quando sentono arrivare una crisi, non hanno bisogno di dare i loro soldi a uno psicanalista. Voi due vi mettete a scrivere, io a girare un film, e per un po’ siete guariti. Senza contare che veniamo anche pagati per questo.

Così Simenon scrisse L’angioletto (1965), uno dei suoi romanzi più importanti. “Un romanzo del destino”, lo definì l’autore. Dopo un paio di Maigret e un altro paio di romanzi, Il gatto e Il trasloco, pubblicò La prigione, in cui le vicende della moglie Denyse si mescolano con un tema che da molto tempo gli stava a cuore: la responsabilità del crimine. Chi può davvero giudicare che cos’è un crimine? Giudici e giurati o una équipe di psichiatri? Perché, nel romanzo, Jacqueline, “Micetta”, la cara e fedele moglie di Alain, direttore di riviste di successo, cinico, mondano e libertino inveterato per il quale un seno femminile poteva “assumere una specie di valore umano”, uccide con un colpo di rivoltella la sorella Adrienne? Forse perché ha scoperto che il marito per molti anni è andato a letto con Adrienne? Ma allora perché non uccidere anche tutte le altre donne con cui Alain l’aveva tradita e continuava a tradirla? Qual è il vero motivo? Gelosia? Disperazione? Vendetta? Nessuno, né la polizia, né il marito di Adrienne, né il padre dell’assassina né tanto meno Alain riescono a trovarlo. Del resto, l’assassina non dice quasi nulla. Non spiega. Non si discolpa. Non si giustifica. Accetta senza cedimenti la sua nuova condizione di detenuta in attesa di giudizio. Giudizio che giungerà solo attraverso lo schianto che Alain farà fare alla sua Jaguar lanciata a folle velocità contro un albero. “Perché in fondo lui aveva paura. E adesso lei lo sapeva, lo sapevano tutti”.

La paura di vivere è la nostra più grande malattia. Si tratta della paura radicata in ogni “uomo vestito” del nostro tempo che, angosciato di ritrovarsi “nudo” – senza maschere, senza piume, senza pelli animali, o come un malato alla mercé dell’occhio clinico del suo medico – di fronte a sé stesso o, che è la medesima cosa, di fronte al suo crimine – nei romanzi di Simenon nessuno è innocente e tutti, per questa ragione, desiderano fuggire, desiderano un’altra vita, una vita in cui “ogni essere umano riuscirà a renderne felice un altro” –, vede trasformarsi la società in una massa di voyeurs malati e persecutori e di voyeurs malati e perseguitati, tutti pazienti, ugualmente sospettosi e sospettati, della stessa clinica, o detenuti nella stessa prigione.