Umberto Eco e Paolo Fabbri, due riflessioni sulla fotografia

Pubblichiamo qui due discorsi sulla fotografia, il primo di Umberto Eco ed il secondo di Paolo Fabbri.

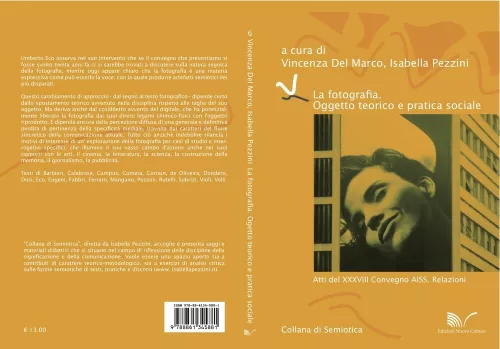

Gli autori li hanno pronunciati in occasione del XXXVIII Congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, dal titolo “La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale”, tenutosi a Roma dall’8 al 10 ottobre 2010, di cui verranno pubblicati prossimamente gli Atti a cura di Vincenza Del Marco e Isabella Pezzini.

Ero troppo occupato a fotografare e non ho guardato

Sino a due minuti fa io mi chiedevo che “ci sto a fare qui”, perché l’anno scorso ho votato contro il tema fotografia per questo convegno e avevo, invece, proposto il tema “silenzio”. Per cui, se fossi minimamente coerente, verrei qui per stare zitto o per occuparmi di quelle fotografie eccessivamente esposte alla luce solare che diventano o tutte nere o tutte bianche, che possono costituire addirittura una forma d’arte che una galleria potrebbe esporre con qualche profitto.

Ma due minuti fa, su un intervento di Morello, ho trovato che forse un aggancio c’è perché, essendo nella bizzarra e imbarazzante situazione di non aver seguito quanto è avvenuto nei due giorni precedenti e stamattina, e quindi col rischio che quello che dico sia stato già detto, e molto meglio, da qualcun altro, ero arrivato qui riflettendo su quali erano i problemi che si erano posti sin dall’inizio nel quadro del discorso semiotico circa la fotografia.

Pensavo che, se questo convegno avesse dovuto svolgersi trent’anni fa in presenza di soli semiotici, senza invitare i benedetti sociologi e tutti quelli che si occupano di cose totalmente inutili, ci saremmo tutti puntati in termini peirciani sul fatto che di tutte le categorie di segni la fotografia era quello che più tipicamente esemplificava l’indicalità o l’indessicalità perché la lastra veniva impressionata da qualcosa che era lì, quindi la fotografia era anzitutto un’orma e come l’orma presuppone colui che l’ha impressa e non potrebbe esistere senza, altrimenti non sarebbe un’orma, ma l’icona, l’immagine e la rappresentazione figurativa di un’orma. Era però un periodo in cui si pensava ancora di fare una tipologia di segni.

Stavo pensando che oggi invece dovremmo riproporci la questione nel senso che la fotografia non è una forma di segno. La fotografia non è altro che una materia dell’espressione, così come lo è la voce e con la voce si possono poi costruire poi degli oggetti semiotici che sono la parola parlata, il canto, il linguaggio tambureggiato e fischiato. Si fa un sacco di semiosi con la voce, ma la voce non è una categoria di segni, è una materia che poi produce sostanze e forme diverse e così è la fotografia, è una materia che può essere poi, mi scuso per la brutta parola che viene adesso può talora essere ancora presente, e ci ritornerò, ma ci troviamo di fronte a una graduatoria che va da un’indessicalità minima a un’indessicalità massima. Pensate alla differenza, appunto, che corre tra una fototessera, una foto d’arte che implica una complessa preparazione, una foto alla Man Ray, un fotomontaggio e così via.

Ma prendiamo il caso più elementare di indessicalità: la fototessera. Voi sapete che non c’è niente che ci assomigli di meno della nostra fototessera. La fototessera è un artificio che si usa per ingannare le polizie di tutto il mondo che sulla base della nostra fototessera non potranno mai identificarci; non solo perché noi maliziosamente cerchiamo di alterare i nostri lineamenti quando ci facciamo una fototessera, ma il fatto stesso di trovarci nella condizione di essere fotografati frontalmente nel modo più neutro possibile ci deforma i lineamenti, ci viene lo sguardo fisso, la pelle di un colorito dissimile al nostro, insomma non siamo noi, tanto è vero, ma su questo bisognerà tornare, che per catturare un criminale serve più l’identikit, che non è così indessicale come la fotografia. Alla base della fototessera esiste quello che Bettetini chiama la messa in scena profilmica. Oltre a una messa in scena profilmica esiste una messa in scena profotografica.

Questo accade per le foto d’arte e per le foto pubblicitarie, in cui ovviamente una messa in scena di carattere teatrale precede l’atto della fotografia, tanto che accade che la fotografia, in disprezzo di ogni presunta sua indessicalità, possa anche fotografare unicorni.

Ma quello che volevo dire è che non solo nel caso di complesse messe in scena, ma anche nel caso che ci pare più elementare di indessicalità pura che è la fototessera, abbiamo messa in scena. E arriviamo a pensare adesso, con Morello, al fotogiornalismo che certamente viene preso come il caso tipico di fotografia, perché sembra il caso più indessicale possibile: tu sei lì e fotografi chi? Il miliziano morente.

E ormai sappiamo tutti che il miliziano morente era un signore che Capa aveva messo in scena perché facesse finta di morire ‒ o almeno così dice la vulgata più attendibile (e se anche non fosse vero, in un’infinità di altri casi si sono inventati i miliziani morenti).

Ecco che quindi ci troviamo di fronte a una specie di scala che va, ripeto, da un’indessicalità massima, alla finzione di indessicalità come nel caso della foto di unicorni. Certamente c’è indessicalità massima nelle foto scattate con il telefonino nel momento in cui qualcuno va sotto a un’automobile, o nelle immagini del televisore all’ingresso dei supermercati e dei garage.

Ma si va da questa allo stato brado a un’indessicalità estremamente fluida e per cui si arriva, appunto, al fotomontaggio in cui si possono fotografare unicorni. Quindi, credo che dobbiamo rimetterci a rifare, se non è già stato fatto mentre io ero voltato dall’altra parte, una più complessa semiotica della fotografia che tenga conto di tutte queste tipologie.

Qualcuno potrebbe obiettare richiamandosi a Peirce. Ma Peirce diceva queste cose quando c’era il dagherrotipo e ci si accontentava, e ormai la cosa è diventata più complessa. Questo per quanto riguarda, se avessi ancora cinquant’anni di vita, il modo con cui cercherei di scrivere il mio libro sulla semiotica della fotografia. Però aggiungerei un capitolo sull’identikit. Perché un identikit è di solito più somigliante di una fototessera? Ci troviamo di fronte, quindi, a un caso di iconismo soddisfacente laddove un artista produce un’immagine di un oggetto individuo presunto reale interpretando l’interpretazione verbale che un individuo dà di una sua presunta esperienza percettiva. Pensate che meraviglioso dispositivo semiotico a molti piani è un identikit la cui indessicalità è nulla eppure ci permette di catturare il criminale laddove la fototessera non riusciva. Non so che significato abbia questa mia riflessione, ma ritengo che sia molto profonda e quindi l’affido ai posteri perché venga ulteriormente sviluppata.

Adesso invece volevo accennare nel quadro di una tavola rotonda basata sulla fotografia e la memoria, sul rapporto della fotografia con la memoria (al di là del fatto che, come ci direbbe Maurizio Ferraris, è un potente mezzo di registrazione). Anzitutto la foto ha rapporto con due tipi di memoria: una è la memoria sociale, che è quella dei documenti e una è la memoria personale.

Sulla memoria sociale stavo pensando che oggi qualsiasi individuo quello che gli accade intorno ‒ e sul piano giornalistico o inquisitorio abbiamo avuto casi interessantissimi in cui il documento probante era stato proprio quello del signore che passava di lì per caso e ha scattato la fotografia. Aumenta enormemente le possibilità di costruzione di una memoria sociale come registrazione visiva di eventi, ma siccome ci avviciniamo alla possibilità che sei miliardi di abitanti di questo pianeta, ciascuno con un telefonino, a fotografare gli altri che telefonano. Avremo allora una quantità tale di registrazioni degli eventi che avremo perso ogni possibilità di filtraggio. Cioè l’ammasso delle fotografie esistenti sarà come Internet che è “Funès el memorioso”, che ricorda tutto e pertanto non sa che cosa è importante ricordare. Certo rimane il vantaggio della smagnetizzazione, per cui molto andrà perduto, ma non è abbastanza. Questo per la memoria sociale che pone, ce lo ha accennato anche Fiorentino, dei problemi non da poco.

Ma passiamo, invece, alla memoria personale. Il dramma dei rapporti tra mezzi di registrazione e memoria personale comincia voi lo sapete tutti con Platone quando il Dio Theuth porta al faraone Thamus l’invenzione della scrittura, che gli dice: “Cosa mi hai combinato! La gente prima si affidava alla memoria e fortificava, e adesso potendo mettere tutto giù perderà totalmente la propria memoria”. Abbiamo sempre tutti detto che il faraone aveva torto perché solo con l’invenzione della scrittura è stata possibile À la recherche du temps perdu di Proust. Quindi, la scrittura non ha fatto perdere la memoria, ma anzi ha aumentato il gusto per la memoria.

Però non era del tutto falsa l’obiezione del faraone, perché sul poco che noi conosciamo (attraverso la storia delle mnemotecniche) i nostri antenati di un periodo pre-scrittura avevano probabilmente una memoria molto più sviluppata della nostra. Simonide poteva ricordarsi tutte le persone che c’erano intorno alla tavola prima del crollo del palazzo. Certamente la scrittura ci ha dato un sacco di vantaggi, ma ha diminuito in parte le possibilità della nostra memoria individuale. Adesso cosa succede con la fotografia? La fotografia è fondamentale anche per la nostra memoria individuale. Per esempio vedo i miei nipotini una volta ogni tanto, ma mi arrivano ogni settimana cinque, sei, dieci fotografie della loro vita, e io le registro sul computer, e questo permetterà anche a loro di rivivere le varie età della loro vita. Cosa ho io della mia vita? Qualche decina di fotografie di quando ero piccolo, in braccio alla mamma, in braccio alla nonna, poi vestito da figlio della lupa, poi vestito da balilla, ma verso il ‘42 e sino al ‘46-47 io non ho più fotografie. C’era la guerra, quando andava bene c’era una macchina fotografica in casa, non so se a un certo punto c’è stata una crisi delle pellicole, comunque siamo sfollati, forse la macchina fotografica è restata in città con mio padre, in campagna non veniva idea di prendere fotografie, io non ho nessun documento sui miei undici, dodici, tredici anni. C’è ne uno solo, mentre suonavo nella banda dell’oratorio dei salesiani, ma per individuarmi devo usare la lente. Penso di solito che è un peccato che non mi sia rimasto altro….

Però io ho smesso di fotografare quando ormai da almeno dieci anni avevo una macchina fotografica, nel 1961. Perché, avendo già dato la tesi di laurea sull’estetica medioevale, ma continuando sempre a essere interessato a quei secoli, nel ‘61 ho fatto un viaggio, con altri tre amici, attraverso tutte le abbazie romaniche e le cattedrali gotiche francesi. Naturalmente mi ero portato dietro una macchina fotografica e ho fotografato tutto, incessantemente. Le foto sono orribili, non mi servono e non mi sono mai servite, ho piuttosto comperato dei libri dove c’erano foto migliori, e di quel viaggio non ricordo più niente. Ero troppo occupato a fotografare e non ho guardato. Da quel giorno non ho mai più fatto fotografie in vita mia, partendo dal principio che ci sarebbe sempre stato qualcuno che le faceva al posto mio, e infatti ce ne sono sempre più di quanto desideri o abbia bisogno…

Quindi l’eccesso di possibilità fotografica può ledere la nostra memoria, perché la nostra memoria sopravvive quando, in termini fotografici, è grandangolare. Se invece andiamo in giro col telefonino per fotografare tutto quello che pare interessarci, diventa puntuale. Cioè del potenziale grandangolo che potevamo ricordare abbiamo ricordato solo quello che abbiamo scelto in quel momento e ci rimane solo quel documento lì. Anche questa riflessione mi pare profondissima ma non so a che risultati possa portare. Grazie.

Umberto Eco

Intervento alla Tavola Rotonda: “Fotografia, Memoria, Informazione” (Ara Pacis, 10 ottobre 2010), con la partecipazione di Giovanni Fiorentino, Gianfranco Marrone, Mario Morcellini, Paolo Morello.

L’atmosfera della fotografia

Nell’ultimo convegno della nostra Associazione si è deciso di optare quest’anno per la fotografia, io non c’ero e se ci fossi stato mi sarei opposto vigorosamente perché non ne so nulla, ed è per questo che la nostra Presidente ha deciso di affidarmi l’apertura del convegno, in modo che a partire dall’incapacità e dall’incompetenza che potrò dimostrare voi abbiate la possibilità di supplire all’intervento iniziale.

Ho dato un titolo – atmosfere delle fotografie – che mi lasciava libero di fare tutto quello che volevo e quindi progressivamente sono riuscito a trovare qualcosa da dire, e vorrei cominciare dicendo che parlerò ex-foto, nel senso allo stesso tempo di un ex-voto, nel senso che spero proprio di riuscire a fare questa relazione, ma nello stesso tempo anche che non vorrei centrare la problematica solo sulla fotografia. Per questo ho scelto un autore – voi sapete che abbiamo sempre l’idea di crearci un autore, un testo, un corpus – Luigi Ghirri, che sostiene vigorosamente che il suo problema non è la fotografia, ma sono le immagini. Ma questo è un altro discorso.

Il problema di fondo è se la semiotica standard abbia qualcosa da dire sul problema della fotografia: quando intendo semiotica standard, naturalmente faccio un complimento alla semiotica perché tutti noi sappiamo che lo standard è il prototipo, il modello, il punto di riferimento a un livello predefinito di qualità. Quindi il concetto di standard è altamente elogiativo e la domanda è se una semiotica che abbia queste qualità sia in grado di parlare della fotografia e di quale fotografia.

Resta da dire che di recente ho partecipato a un convegno molto serio, in cui si discuteva sui problemi della tradizione e, diciamo così, della relazione tra segno e immagine a proposito della fotografia. Si trattava di un convegno su Baudrillard, che come voi sapete, era fotografo e studioso anche di fotografia, e alla conclusione di questo convegno qualcuno ha detto “di quel periodo di studi che cosa resta?” e dopo aver fatto una sapiente pausa ha detto “tutto”, e questo mi sembrava una buonissima idea.

Il mio intervento si inscrive così in quel che Roland Barthes ha detto in quel suo libro sulla fotografia (1980): “Je voudrais faire une histoire du regard”, quindi più che altro una storia degli sguardi, piuttosto che una questione solo di fotografia. Certo è vero che quella che Virilio chiama la megaloscopia contemporanea non è soltanto un’enorme abitudine alle foto, un’abitudine quasi narcotica (viviamo in una realtà in cui la fotografia è climatizzata), ma c’è una specie di crisi epistemologica, come sapete, provocata dai problemi di digitalizzazione. Non voglio tornarci sopra, voglio soltanto dire che porci questo problema potrebbe essere un’occasione per la semiotica standard per alzare la testa e rivolgere gli occhi al cielo: l’idea era come è possibile fare una semiotica ad alta quota. Allora ho pensato che il cielo poteva essere un buon oggetto, ed è su questo che vorrei discutere.

Ora, perché tentare di fare una semiotica di fotografie che fotografano eminentemente il cielo? Ci son delle ragioni. Kant era tranquillo, diceva che sopra di noi c’è un cielo molto ben ordinato, e poi avevamo la morale dentro di noi. Ora sappiamo che non guardiamo più il cielo, guardiamo molto di più la genetica cioè dentro di noi, e che il cielo è rimasto violento e strano, cioè questa è una delle idee della astronomia contemporanea. Io credo che ci sono ragioni teoriche per guardare il cielo, da una parte il fatto che quando abbiamo a che fare con la fotografia abbiamo a che fare con una macchina di riproduzione, che è evidentemente una macchina molto strana perché è fatta di ragione e di luce, come diceva qualcuno che forse potrei citare, devo essere stato io, ma non mi pare del tutto rilevante. L’altro è che si tratta, con questa idea del cielo, di rinvenire o inventare degli oggetti un po’ recalcitranti, che ci permettono di riconfigurare i nostri sistemi e processi di significazione.

Sapete che sulla fotografia c’è stato grande dibattito, per esempio nella filosofia analitica l’idea di Douglas Walton che la fotografia è il luogo della trasparenza, ci son stati altrettanti dibattiti, alcuni sostengono provate a fare la fotografia di una fotografia e poi vedrete che alti livelli di trasparenza otterrete e così via. Non vorrei tornare su questa questione, penso che il riferimento a una lettura fenomenologia della luce come quella che pratica Fontanille sia un buon riferimento per noi.

Il secondo problema è una sfida di metodo: approvare l’efficacia descrittiva. Di recente è stato pubblicato in Italia un testo di Elkins, una dei migliori studiosi di visual studies, che mette in vigorosa discussione le categorie di Peirce nella loro utilizzabilità. Non è il solo, penso al testo molto bello di Geoffrey Batchen, Burning with desire, del 1999, dove la critica al modello di Peirce si è ripetuta, e ha a che fare, in maniera significativa a mio avviso, con due problemi di fondo: il successo di Peirce nell’analisi della fotografia, specialmente negli Stati Uniti, è non a caso coincidente con il momento di successo dell’arte minimalista. Per la critica d’arte americana Peirce offriva in buona misura una buona soluzione, il concetto di indice, il concetto di un’impressione diretta del reale sui sali d’argento, sulle emulsioni, eccetera, una materia e un medium meno concettuale e meno semantico. Cioè secondo me, il successo del concetto di indice e altri collegati è dovuto a una moda del minimalismo la quale non abbiamo nessun interesse a seguire. L’altro punto molto delicato è che l’analisi di Peirce, che voi conoscete se no non saremo nell’Associazione Italiana di Semiotica, è in qualche modo il risultato di una riflessione sulla fotografia, legata a una problematica, cioè l’emulsione, se volete la traccia del mondo sull’emulsione, che ha impressionato moltissimo tutta una generazione, anche Barthes per esempio, e che mi sembra particolarmente inadeguata rispetto allo sviluppo tecnologico della fotografia digitale. La fotografia digitale è costruzionista, ottiene effetti di realtà, non è impressionista nel senso che ci siano delle impressioni del reale che funzionino come indici. La fotografia digitale fotografa segni, segni di segni, non segni di realtà, fa effetti di reale. Questo è uno dei grandi problemi della fotografia che non sono in grado di porre ma che vorrei sentire discutere con voi. Il problema grosso con la fotografia è, e nel caso di Barthes sembra particolarmente significativo, la traccia, la presenza irriducibile, il soggetto che è stato davvero davanti alla macchina fotografica, il che mi sembra il risultato di un certo tipo di tecnica della fotografia. D’altra parte la tecnica fotografica è una tecnica evolutiva: si potrebbe dire che dai suoi inizi a oggi, se noi fissassimo a uno stato particolare dell’evoluzione della fotografia un’ontologia della fotografia, ci troveremmo effettivamente in mano soltanto gli indici di Peirce da una parte, e dall’altra parte quello che potremmo chiamare in inglese un master trap che è del cattivo Mc-Luhan, cioè quel tipo di tecnologia ci ha dato soltanto un’idea della presenza del soggetto davanti all’oggetto stesso, e credo che dovremmo in qualche misura liberarcene. Insomma dobbiamo far uscire gli spettri dalle emulsioni se volete dirla in maniera un po’ drammatizzata, l’idea che la fotografia è il luogo dei fantasmi: io direi di far uscire i fantasmi dalle emulsioni e grazie al cielo la tecnica dell’analisi digitale ci aiuta parecchio.

Elkins (2003) ha sottolineato l’incapacità teorica di Peirce a rendere conto di una foto di Stieglitz, e credo vada la pena ridiscuterlo e mostrerò alcune foto per dimostrarlo. Vorrei insistere su una frase di Peirce come: “l’icona di un giorno piovoso è la mental composit photograph di tutti i giorni piovosi che qualcuno ha sperimentato”. Confesso che non so cosa voglia dire “mental composit photograph”, cos’è una fotografia mentale composta?

Se mi permettete direi di lasciar perdere questo problema, di accettare il carattere costruzionista dell’immagine, a partire proprio dalla sua evoluzione tecnologica e di riflettere meno sulla sua ontologia e sui suoi fantasmi. Cioè: facciamo uscire in questo convegno ngli spettri dalle emulsioni e vediamo se possiamo affrontare diversamente i problemi.

Questa era la premessa, adesso vorrei iniziare con quello che vorrei chiamare il registro celeste, e lo voglio fare a partire da un corpus specifico di opere, che troverete pubblicate nel libro di Luigi Ghirri intitolato Infinito, pubblicato qualche anno fa da Meltemi, fatto di 365 pagine, e cercherò di spiegare perché. È chiaro che si può parlare in parecchi modi della fotografia, in maniera sistematica beninteso e anche in maniera aforistica. Sapete che la parola aforisma viene da apo orizein cioè da “determinare un orizzonte”, allora cosa succede quando dobbiamo con la foto determinare aforisticamente un orizzonte e quando invece non ce la facciamo, cosa succede vorrei tentare di vederlo insieme a voi. E volevo scegliere alcune foto del cielo perché mi sono sembrate – rispetto alle fotografie di cui parla per esempio Barthes – nella nostra tradizione singolarmente rilevanti.

Dal 1923 al 1931 Stieglitz, questa è l’immagine di cui Elkins dimostra dopo una lunga analisi che è assolutamente impossibile ottenere qualcosa di buono attraverso le categorie di Peirce su queste immagini di Stieglitz. Vorrei far vedere altre immagini che lui chiama Equivalents, sono dice Stieglitz “immagini libere”, e che “sono equivalenti pateticamente a delle mie emozioni”, sono aria ma non è l’aria di una persona è l’aria del cielo. Altri autori, Mulas ad esempio, hanno tentato di fotografare il cielo e poi fare degli ingrandimenti e verifiche, in altri termini, in questi cieli non c’è nulla salvo che l’atmosfera di questi cieli, nuvole cangianti eccetera.

Vorrei tornare a questo testo di Ghirri, guardate che già alla nascita della fotografia nel 1839, Daguerre era in grado di fare tre fotografie durante la giornata mostrando le variazioni atmosferiche nello stesso posto. Cioè mi interessa in questo caso, vedere come non si fotografano visi, ma si fotografano cieli, e vedrete come questa non è solo la messa in discussione di una problematica classica, la fotografia è il luogo del ritratto, ma anche la messa in causa di un’altra categoria fotografica che è il panorama, che abbiamo ereditato evidentemente dalla storia della pittura.

Ecco cosa volevo proporvi, Infinito di Ghirri è un’opera di 4 x 6,5 m di stampe a colori, sezione foto del Museo di Parma, fatte nel ‘74 ed esposta nel ‘79 presso una mostra alle Scuderie.

È stato esposto due volte solo, e Ghirri dice “l’ho lasciato là, era molto ingombrante”. Quello che mi interessa non è l’analogo di un cielo, fotografato tutte le mattine, più o meno ma non necessariamente alla stessa ora, piuttosto un catalogo. Il suo problema fondamentale è come si fa a non far posare le cose, è una delle domande che si pone Barthes credo con ragione di farlo, e cosa vuol dire. È esattamente il contrario della foto aerea, che guarda la terra dal cielo, qui è il caso contrario, guardiamo dalla terra al cielo. Già da soli vedrete che alcune di queste fotografie non rappresentano niente, almeno quaranta di queste fotografie non hanno dietro nemmeno uno straccio di nuvola, non c’è nulla, c’è una sola fotografia in cui c’è un aeroplano ma per caso. Almeno in 40 casi avrete un cielo assolutamente vuoto, di sfumature di colore diverso. Bene, secondo me si tratta di un gesto molto radicale, altamente però sistematico, nel ‘73 Ghirri, che stimo molto anche per la sua dimensione teorica, aveva fatto Atlante cioè una serie di fotografie di mappe, mappe della terra, così ingrandite che non si riusciva a leggere più; quindi avete da una parte fotografie della terra attraverso la sua riproduzione: le mappe, ma ingrandite al punto di non essere individuabili; e dall’altra parte foto del cielo.

Si tratta quindi di un approccio altamente sistematico. Secondo me qui si tratta di andare molto al di là dall’idea dell’artista che va oltre la climatizzazione quotidiana dell’immagine, e mette in gioco alcune categorie semiotiche ed estetiche piuttosto ereditarie.

Non vi dimenticate che l’amico Ghirri è morto dopo che, avevo avuto la possibilità di esporre alcune delle sue opere, e aveva avuto un’ispirazione molto precisa: Roje Caiua, di cui era amico e che stimava molto. Allora, si tratta a mio avviso di un oggetto inscritto all’interno di in un ampio progetto speculativo.

Ghirri aveva l’abitudine di costruire sistemi altamente prospettici, si tratta di fotografie che riproducono con grande esattezza la teoria della prospettiva, anche in questo caso si tratta di strutture prospettiche molto chiare di cui però alla fine il panorama blocca le congiunzioni, è una delle strategie tipiche, lo troverete in Van Gogh, nell’800 era tipico degli impressionisti. Le strutture della prospettiva vanno verso una dimensione che le blocca.

Successivamente, un altro degli esempi oltre a una specie di enunciazione esatta, quella che è stata analizzata come tale dalla teoria della prospettiva, abbiamo invece quello che potrei chiamare volentieri una deissi fantasma (la parola è di Guler) cioè un’indicazione sospesa, fantasmatica, bloccata, ed è dall’utilizzazione delle nebbie padane. Ghirri è molto bravo riesce a rendere poetica la pianura padana, che è un’operazione di altissima difficoltà tecnica. Questa serie fantasmatica è come vedete, una specie di cenno verso qualcosa che è assolutamente indeterminato, vedete che fotografare il cielo è soltanto il gesto successivo.

Ghirri è sempre alla ricerca di quello che noi chiameremo un’enunciazione enunciata, cioè cerca all’interno della fotografia, rispetto all’inquadratura che è scelta dell’occhio del fotografo, se ci sono degli elementi interni, in questo caso sono le due colonne, che sono suscettibili di indicare verso qualcosa, per esempio il terminale prospettico il vanish point, o qualcosa che può essere additato; ma in molti casi la scelta di questa enunciazione enunciata, questa strategia di trovare all’interno del testo degli elementi indicatori (…) in questo caso sono le gondole.

“Mi piace”, dice Ghirri. “usare l’atmosfera che impedisce di vedere lo sfondo”: questa strategia pone una problematica tipica dell’enunciazione, cioè come si può enunciare qualcosa verso qualcosa che non si vede, o che c’è qualcosa che impedisce di vedere.

Secondo me, la fotografia del cielo si colloca sistematicamente all’interno di questo tipo di strategia di enunciazione. Ghirri chiama le sue foto “celesti”, è “un atlante cromatico di 365 possibili cieli, alla ricerca – cito dall’introduzione al libro Infinito – di segni puri a partire dalla riconosciuta impossibilità di tradurre i segni naturali”. Mi pare interessante che Ghirri si impegni in questa direzione, e vorrei rendere conto della sua strategia.

Con questo non voglio dire che Ghirri deve insegnarci semiotica, dico semplicemente che Ghirri ha una sua teoria semiotica connotativa che caratterizza il suo lavoro, dalla quale noi dobbiamo imparare quel che ci basta per rifigurarla nella nostra terminologia e possibilmente farne in qualche misura tesoro. Siamo almeno a quaranta cieli di diversa tinta e tono di cui è impossibile stabilire l’orientamento, per esempio se alto o basso, o come è stata ripresa. Ghirri è critico rispetto alle foto della natura, secondo lui se c’è il linguaggio fotografico che caratterizza le foto della natura, è dice lui “l’impossibilità di bloccare (il momento naturale) per la contraddizione insanabile con il linguaggio fotografico” che secondo lui comincia già dalla camera oscura rinascimentale e che estenderebbe volentieri alla camera lucida di Barthes, cioè lui dice “neanche il linguaggio fotografico – iterazione, ripetizione progettata, sequenza temporale, fotografia ogni giorno, eccetera – è sufficiente a fissare l’immagine di uno spettro naturale” è lui che sottolinea linguaggio fotografico e immagine, dice:

i momenti fermati fanno parte di una fenomenologia estetica di altri linguaggi visivi – pittura, eccetera – mentre fotografare il cielo in queste condizioni, fotografare non il paesaggio, ma l’atmosfera, non il paesaggio nel senso tradizionale della pittura di paesaggio ma la pittura solo di cielo, “è in questa non possibile delimitazione del mondo fisico della natura dell’uomo che la fotografia trova validità e senso, in questo suo non essere un linguaggio assoluto, nel farci riconoscere la non de limitabilità del reale, qui trova la sua saturabilità e la sua autonomia.

Potete dire che questa è semplicemente la sua poetica, ma il mio problema è appunto come ci confrontiamo con questa poetica. La prima osservazione riguarda ovviamente il cielo: a differenza delle innumerevoli fotografie di panorami, sono rare le fotografie che sono di esperienza atmosferica assoluta della luce. Il cielo di Ghirri, a differenza di quello dell’astronomia, della fotografia aerea, non è neanche quello dell’atmosfera delle nuvole, quella di cui parla Damisch (1972) nel suo memorabile libro sulle nuvole. Non discuto la storia dell’astronomia, voglio solo ricordare che nell’uso che l’astronomia fa della fotografia, che è fondamentale, una delle prime cose che viene fatta quando si inventa la fotografia è fotografare il cielo. Ma non a caso se i fotografi per riprodurre la luna nel 1902-1904, in un’immagine della luna rimasta celeberrima e che è rimasta valida sino agli anni ‘50, hanno fotografato continuamente la luna per un anno, per averla come tale.

Sin dall’inizio i primi che si sono posti il problema della veridicità dell’oggetto, dell’esattezza della macchina e delle variabili dell’osservatore, ivi compreso i difetti dell’occhio, sono stati proprio gli astronomi. Ma qui non c’è la luna, non c’è nulla. Nella storia delle arti, per la sua vicinanza fisica al Correggio, si potrebbe accostare la ricerca di Ghirri a una delle tendenze fondamentali del barocco, cioè l’esperienza della luce, la distruzione del cubo prospettico, ecc. Ne parla a lungo Gombrich, che ha scritto un paio di testi proprio sul problema delle nuvole, soprattutto in riferimento a Constable.

Piuttosto mi sembra interessante l’idea che in qualche modo la storia del cielo è la storia di una fisiognomica innominata – che noi conosciamo male, e che forse dovremmo conoscere meglio.

Il cielo ha una fisiognomica ed è stato studiato. Segni nominati e interdefiniti, astratti o semi motivati, combinabili di invisibili turbamenti atmosferici: è il grande progetto che conducono da Lamarck a Goethe, alla fine del XVIII secolo e all’inizio del XIX secolo, sino al grande teorico che finalmente in latino, non a caso, codifica le forme del cielo, cioè cirri, nembi e così via, la terminologia che ancora oggi viene utilizzata per il riconoscimento distintivo e analitico della forma di quello che sembrava la cosa più difficilmente raggiungibile, quella che si chiama nefologia cioè la scienza dello studio della nuvola. L’atmosfera luogo di segni infinitamente ricorsivi, è in qualche misura luogo della riflessione scientifica, a cui Goethe in una famosissima poesia dedicata proprio a Luke Howard, dice che è necessario prima di tutto cominciare a distinguere con estremo rigore, come fanno i semiologi, poi successivamente tornare al cielo dell’esperienza.

Ecco quello che fa – come in questa celeberrima poesia di Goethe – il nostro amico Ghirri: guarda al cielo nella direzione del riconoscimento esatto di che cosa sia un cerro, un nembo, eccetera, alto basso e così via, ma abbiamo la possibilità di tornare con l’arte al cielo dell’esperienza, distinguere e ritornare come diceva Goethe. Evidentemente, nella sua ossessione di dimostrare che noi guardiamo poco la realtà e guardiamo molto l’arte, Gombrich va esattamente nella stessa direzione. Gombrich semiologo di vaglia, allievo di Buhler, ha sempre sostenuto vigorosamente che per esempio Constable, le cui nuvole sono la cosa più esattamente apprezzabile che si possa immaginare, in realtà copiava sistematicamente i disegni di Cosenz, che era un signore che aveva scritto dei trattati di istruzione su come si disegnano le nuvole nei paesaggi. Un matematico come René Thom, che ha scritto molto sulla linguistica e sulla semiotica come discipline morfologiche esemplari (abbiamo di recente ripubblicato il suo testo sul quadrato semiotico di Greimas) dice che abbiamo due possibilità: una è scendere analiticamente verso le salienze del mondo, e questo è il movimento della scienza, che stabilisce però un cosmo indifferente, e dall’altra parte risalire verso le pregnanze, verso il caos emotivo. Questa discesa verso le salienze accompagnate da una crescente indifferenza che lui chiama cosmos, e la risalita emotiva verso la liberazione dalle costrizioni, prigione delle salienze, per ritrovare le grandi pregnanze emotive e simboliche, credo che sia il doppio movimento che suggeriva Goethe e che in fondo fa Ghirri, che sa benissimo come descrivere le sue nuvole, il suo cielo, ma si libera di queste salienze per ritrovarvi una pregnanza diversa. Qual è questa pregnanza? Qui, il mio piccolo titolo si chiama “fabula rasa”, cioè lontano da ogni trascendenza: questo infinito è uno spazio zero su cui si possono disegnare tutti i segni e tutti i prodigi, un posto per ufo se volete; secondo un dispositivo semiotico di apparizioni e di sparizioni, e là dove tutto può apparire e sparire, cioè troverete un giorno fotografato e non c’è nulla, pochi secondi dopo c’è un’enorme nuvola, qualcuno di voi si ricorderà certamente una famosa poesia di Brecht che diceva che aveva un giorno amato una donna e non si ricordava più la sua faccia ma mentre succedeva tutto ciò c’era stata una nuvola enorme e lui aveva abbassato gli occhi e quando aveva rialzato gli occhi la luna non c’era più. È un luogo il cielo come luogo di sparizioni e di apparizioni.

Dal punto di vista del soggetto somiglia molto a quello che Foucault chiamava l’expérience du dehors l’esperienza del “fuori”, l’annullamento dell’atto dell’enunciazione di una soggettività articolata, quella cioè di andare a scoprire per esempio all’interno dei paesaggi se ci sono degli operatori di enunciazione delegati che organizzano la struttura prospettica, o invece che bloccano la struttura prospettica, oppure che in qualche misura infinitivizzano la struttura prospettica. La camera di Ghirri non è la camera dolorosa di Barthes, con le sue sofferenze per la morte della mamma che capiamo benissimo e naturalmente, ma è una camera equa, una camera senza patogrammi senza pathosformel, una camera dove l’immagine si fa quasi acheiropoetica, una specie di mondo leopardiano senza di noi, alludo a quello del “cantico del gallo silvestre” – lo dico perché i semiologi conoscono benissimo queste cose nonostante le calunnie degli amici filosofi e letterati –, cogliere un mondo in flagrante delitto di indifferenza, come beffarlo, come farlo apparire, come strizzare l’obiettivo a un mondo vuoto, sorprendere le cose nel momento della loro apparizione/ sparizione. Questo sul piano della soggettività, cioè sul piano della oggettivazione di un mondo che si dà come tale. Sul problema del tempo, Ghirri ha sempre lavorato sull’idea che la fotografia è, cito, “una narrazione in sequenza”, mentale beninteso e ha lavorato sull’idea che ogni foto contiene una narrazione che è qui il fascino dell’immagine. In questo caso però lui lo fa a monte, queste immagini costruite in questa maniera che poi ha dovuto abbandonare per eccesso di peso sono in qualche misura un’iterazione temporale della rappresentazione del tempo, so che in italiano è più facile farlo, in inglese time e weather ci impediscono invece di giocare sulla parola. Il suo tempo è una sfilata di presenti, lo dice molto bene, non è un’istantanea ma una succedanea, è una schidionata di fotografie, sono immagini nel tempo, non del tempo. Ancora, questa fotografia “tutte le mattine” del cielo, di un cielo che ha nella maggior parte dei casi niente al suo interno o nuvole dichiaratamente non lette secondo la dimensione distintiva, è un ritornello iterativo che coniuga il punctum dell’istantanea allo studium della ripetizione. È se voi me lo permettete un mantra, un rituale di foto quotidiane.

Chiudo; come il deserto terrestre, che per Baudrillard era un simulacro incondizionale, probabilmente ispirato alla Land Art o ad Antonioni, l’album Atlante di Ghirri è un operatore non elementare, ma elementale, di un’indifferenza cosmica che è un’attrattiva di pregnanza e di senso, cioè il cielo sta all’atmosfera come i deserti al panorama. Non è un passaggio a vuoto, è un cielo disponibile per i percorsi e gli incontri, sia per la scienza che per lo zodiaco, per i fini e per il destino.

Paolo Fabbri