Paolucci, Storia stupefacente della filosofia / Voci nella testa: chissà, se sono le mie

«Una droga è quella sostanza che, quando iniettata in un topo, produce un articolo scientifico», scriveva sir William Osler, patologo, bibliofilo, storico, scrittore canadese e gran burlone, che firmava i suoi aforismi con il nome di penna Egerton Yorrick Davis. Assioma che, se applicato al libro di Alessandro Paolucci, Storia stupefacente della filosofia (il Saggiatore, 2022), porta alla conclusione che se una droga – che sia il Ciceone, o il Papaver somniferum – viene iniettata nel corpo di un filosofo, vuoi Platone, Friedrich Nietzsche o chi ti pare, produca un’opera filosofica. Certo non funziona esattamente così, nonostante bisogna ammettere che anche insospettabili uomini di cultura come Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, nomi che aleggiano nel libro di Paolucci, abbiano fatto, nel tempo, uso di sostanze più o meno stupefacenti. Ma questo “doping letterario” – o “illuminazione profana”, come la chiama Benjamin – li squalifica in quanto filosofi, poeti, scrittori, critici, narratori, come avrebbe fatto se fossero stati atleti olimpionici?

Se volessimo abbozzare un elenco di intellettuali e artisti che hanno avuto esperienze allucinogene varie – a partire dai pensatori dell’antica Grecia fino ai nipoti dei figli dei fiori – otterremmo una enumeratio, una “vertigine della lista” che avrebbe fatto la gioia di enumeratori seriali come Edgar Lee Masters (La collina), Paul Éluard (Libertà), Georges Perec (Mi ricordo), Wisława Szymborska (Possibilità), Saul Steinberg (The New Yorker, copertina del 18 ottobre 1969).

Prendi – tanto per riunire in un unico soggetto praticamente tutte le categorie intellettuali – un poeta, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, disegnatore, scrittore, librettista, regista e attore come Jean Cocteau, del quale persino Proust invidiava la capacità letteraria e che, per tutta la vita si dividerà tra oppio (preferendo un equilibrio artificiale a una mancanza di equilibrio) e disintossicazione. Ne scriverà in un celebre libro dal titolo, neanche dirlo, Oppio (SE editore, 2016). «Mi intossicavo con prudenza e sotto controllo medico. Non superavo mai le dieci pipe. […] L’oppio non sopporta adepti impazienti, grossolani. Se ne stacca lasciandoli alla morfina, all’eroina, al suicidio, alla morte […] Picasso mi diceva: l’odore dell’oppio è l’odore meno stupido del mondo. Potrebbe essere paragonato solo a quello di un circo o di un porto di mare […] L’oppio permette di dare forma all’informe: ma impedisce, ahimè! di comunicare questo privilegio ad altri».

Così nacque Zarathustra

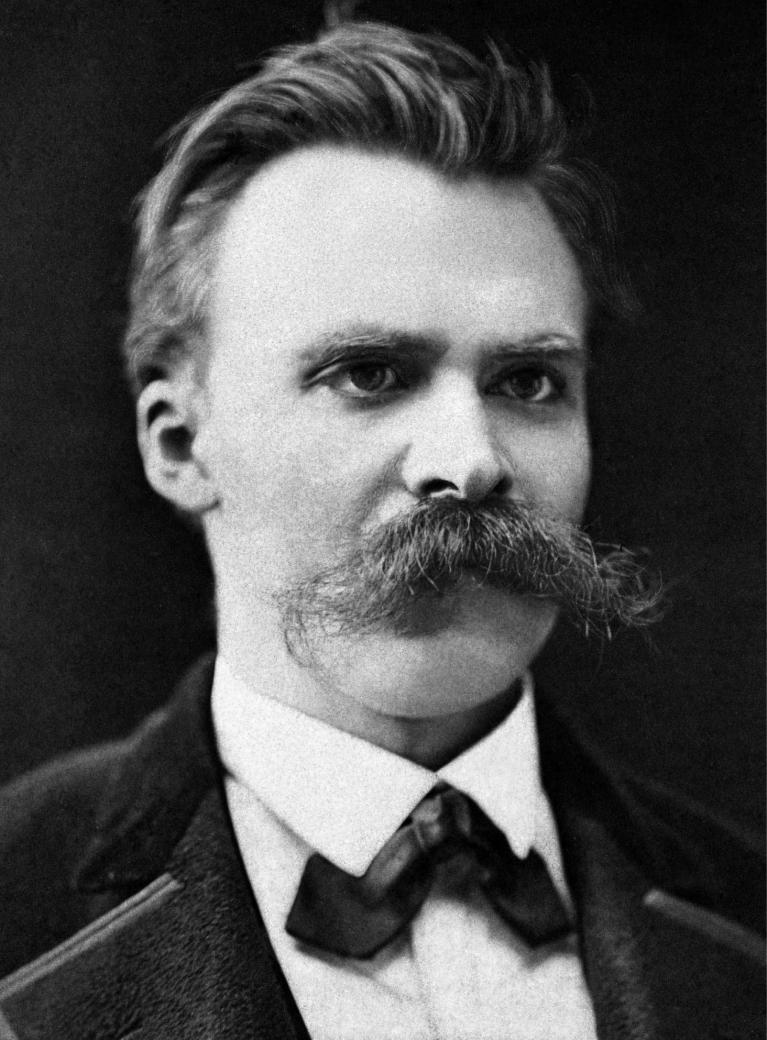

Oppure prendi Friedrich “Fritz” Nietzsche. È accertato che il filosofo tedesco fosse tormentato da terribili emicranie che non solo gli avevano talmente indolenzito gli occhi da non poterli più tenere aperti, ma gli procuravano anche violenti accessi di vomito convulso. Quando ciò accadeva «pareva a un passo dalla morte», ricorda H.F. Peters, il biografo di Elizabeth Förster-Nietzsche, la “sorella di Zarathustra”. Tumore al cervello? Forse gli effetti della fase terziaria della sifilide cerebrale? Arteriopatia cerebrale genetica? Niente di documentato ci tramandano le cronache dell’epoca. Certo è che da una malattia cronica, qualunque essa sia, alla depressione il passo è breve. Per dormire, Fritz – il filosofo che avrebbe voluto studiare chimica e che a ventiquattro anni il destino «gli gettò l’esca di un professorato in filologia», materia che detestava, che, dice, avrebbe voluto buttare nell’immondizia – ricorre al fai-da-te del cloralio e del veronal: veleni, più che droghe.

Paolucci ricapitola i rimedi di cui Nietzsche avrebbe approfittato – narceina, atropina, bromuro di potassio, chinino, idrato di cloralio, forse laudano di hashish, forse cocaina, chissà – nel periodo in cui dava alle stampe le sue opere più famose, da La gaia scienza a Ecce Homo, passando per Così parlò Zarathustra o Aldilà del bene e del male, e si chiede se avrebbe scritto le stesse cose «da lucido», rispondendosi, a ruota, che in effetti la domanda è mal posta perché porta con sé già una risposta e quindi un pregiudizio. Sì, certo, «a guardarlo a distanza ravvicinata Nietzsche è un uomo debole», scrive Armando Torno, ma questo nulla toglie al suo genio. Tanto meno glielo toglie l’idrato di cloralio. Anche perché la vera “droga” di Nietzsche si chiamava Sils-Maria, un villaggio svizzero nell’alta Engadina, dal clima secco e soleggiato, il luogo in cui – «a 6000 piedi [1800 metri] sopra il livello del mare, e ancora molto più in alto su tutte le cose umane» – Fritz ha la “visione” di Zarathustra. Una località come nessun’altra al mondo, che gli permette lunghe passeggiate nella natura, che sente come la sua «vera patria», il suo «focolaio d’ispirazione», dove dimorano le sue muse; dove scrive: «Mi sembra di aver trovato la terra promessa. Questo è il posto dove voglio morire». Purtroppo su quest’ultimo punto gli dei di Zarathustra decideranno diversamente.

Benjamin genio critico, forse persino metafisico

Il rapporto con le droghe di Walter Benjamin, filosofo eclettico, «genio critico, forse persino metafisico», come lo descrive l’amico scrittore Werner Kraft, ha invece un carattere “scientifico”. Dal 1927 al 1933, Benjamin, insieme ad alcuni amici, tra cui il filosofo marxista Ernst Bloch, fa uso di hashish e prova a scrivere sotto l’influenza di quell’«illuminazione profana», con il controllo di due medici, Ernst Joël e Fritz Fränkel, che vigilano sui dosaggi. L’obiettivo di Benjamin era scrivere un saggio sull’hashish che documentasse, in “presa diretta”, le alterazioni sensoriali provocate dalla droga durante le sedute: «Vorrei credere che l’hashish abbia il potere di convincere la natura a concederci, meno egoisticamente, quello spreco della nostra esistenza che contrassegna l’amore».

Sessioni di cui restano i “verbali”, le Crocknotizen (con crock Benjamin indicava genericamente le sostanze stupefacenti), che danno conto dell’effetto raggiunto: una sensazione di onnipotenza creativa. «Sapere con sicurezza di stare dipanando una matassa sapientamente ingarbugliata, non è forse là che risiede la felicità di qualunque produzione, per lo meno in prosa? Con l’hashish, siamo esseri da prosa alla massima potenza». Un’onnipotenza che si basa, però, evidentemente su fondamenta piuttosto precarie se la persistente idea del suicidio non lo abbandona, ed è, anzi, così forte da spingerlo, poco più che quarantenne, a fare testamento. Non dimentichiamo inoltre che quelli sono anni in cui, nell’Europa nazificata, «l’aria è diventata pressoché irrespirabile» (lettera all’amico Gershom Sholen).

L’incontro ravvicinato con le droghe faceva parte del suo pensiero e della sua ricerca iniziata, ricorda Paolucci, a ventisette anni, nel 1919, anno della laurea, dopo la lettura di I paradisi artificiali di Baudelaire, che descriverà all’amico Ernst Schoen, pioniere della radiofonia culturale, come: «Un tentativo molto timido, privo di una precisa direzione», un tentativo che, dal punto di vista filosofico, «dovrà essere ripetuto». Cosa che, appunto, Benjamin fece studiando, dopo l’hashish, anche le reazioni all’oppio arrivando alla conclusione che quest’ultimo fosse una droga “malefica” perché, scrive Paolucci, l’oppio appaga e cattura, tramite la dipendenza, è dunque «un valore immenso e pericoloso nell’economia di vita del singolo che, grazie alla droga, si abitua a faticare di meno nel sopportare l’esistenza, come se perdesse l’allenamento alla condizione umana».

La ricerca dell’immaginario, tra Corydrane e zampe di maiale ripiene

Dal canto suo, per meglio sopportare un’esistenza disordinata, Jean-Paul Sartre, l’intellettuale novecentesco per antonomasia, coltivava la sua sfrenata attività creatrice a base di Corydrane, un antidolorifico in libera vendita in Francia fino al 1971, un mix di acido acetilsalicilico (praticamente aspirina), e tartrato di anfetamina (una sostanza psicotropa).

«La mia fiducia nel Corydrane», confesserà Sartre, nel 1974, a Simone de Beauvoir, compagna di una vita, in una serie di colloqui registrati al magnetofono (un lavoro annunciato al suo editore Robert Gallimard, che avrebbe dovuto dare seguito a Le parole) «era la ricerca dell’immaginario; lo stato in cui ero, dopo aver preso al mattino, mentre lavoravo, dieci Corydrane [la dose consigliata erano due compresse al giorno: una al mattino, una la sera], era il completo abbandono del mio corpo; mi “sentivo” attraverso i movimenti della penna. Pensavo di avere in testa, ma non separate, non analizzate tutte le idee che mettevo sulla carta. Si trattava soltanto di separarle e metterle sulla carta».

Per reggere la ferrea routine di scrittura che Sartre si imponeva, sommata a una vita sociale a dir poco frenetica, la biografa Annie Cohen-Solal (in Sartre, il Saggiatore, 1986, traduzione di Oreste del Buono), ricorda che oltre al Corydrane il filosofo sommava un eccessivo uso di alcol, di fumo (tabacco scuro per pipa, per non parlare delle amate sigarette Boyard papier maïs, simbolo della sinistra intellettuale francese), di poliedriche intemperanze alimentari offerte dal menu della Coupole, ma soprattutto della Brasserie Lipp – dirimpettaia di Les Deux Magots, il caffè preferito dal filosofo – dove si lasciava tentare dai generosi antipasti di Foie gras de canard, entrées fatte di Pied de porc farci, Choucrute garnie au jarret de porc, salumi, crauti, dolci al cioccolato, vino rosso.

È ancora Annie Cohen-Solal che ricorda come, negli anni cinquanta, il Corydrane fosse la “droga” preferita di tutto l’ambiente intellettuale. «Si riteneva di acquisire, prendendola, tutti i talenti, tutti i geni, tutte le lucidità. L’insieme di aspirina e anfetamina aveva il dono di sopprimere la febbre, calmare i dolori, pur stimolando tutti i centri nervosi. Calmava e stimolava; sedava e eccitava».

La Critica della ragione dialettica (settecentocinquanta pagine di andirivieni tra esistenzialismo e marxismo) fu scritta così: «in un flusso pressante di parole affannate di idee sovrapposte, compatte, a volte male integrate, in una lotta folle contro se stesso, contro un corpo stanco, contro il tempo e contro il sonno».

Senza contare che già a metà degli anni trenta un Sartre non ancora famoso aveva pensato bene, ricorda Paolucci, «di avventurarsi nella fenomenologia dei sogni e delle allucinazioni, e di approfondire l’argomento tramite una vera esperienza allucinogena». Esperienza che sarà raccontata quarant’anni dopo dal filosofo a John Gerassi, figlio del suo vecchio amico Fernando, pittore ebreo turco conosciuto in un caffè parigino poco prima che quest’ultimo andasse a combattere in Spagna con le brigate internazionali.

Le conversazioni con Gerassi junior daranno vita a un libro controverso (Parlando con Sartre, il Saggiatore, 2012) per gli apparentemente intrusivi interventi dell’autore in alcune delle risposte rispetto ai nastri originali delle conversazioni depositati presso gli archivi dell’Università di Yale,

specificatamente quelle riguardo all’atteggiamento di Sartre durante l’occupazione nazista della Francia.

Ma a proposito dell’uso di sostanze stupefacenti Sartre non si tira indietro. «Hai mai provato con la cocaina?», gli chiede Gerassi. «No. Non ho mai provato coca, oppio o eroina. Neppurre Lsd se per questo, benché sappia che produce degli effetti simili a quelli del peyote, sai, la mescalina che avevo provato tempo fa [all’ospedale Sainte-Anne di Parigi sotto il controllo di un suo amico, il dottor Daniel Lagache]. Credo che sia stato il modo con cui ho iniziato ad avere allucinazioni per la prima volta, vedendo granchi e aragoste. Ma non era male. Camminavano con me, al mio fianco, molto educatamente e non mi davano fastidio. Fino al giorno in cui ne ebbi abbastanza. Certo, la mescalina mi piaceva molto».

Alla fine gli stravizi ebbero la meglio. Sarà infatti a partire dall’autunno 1973 che «lo scrittore Sartre non esiste più». Annie Cohen-Solal è lapidaria. Il corpo a cui il filosofo aveva chiesto tanto negli anni gloriosi e inebrianti, lo abbandonerà – tra perdita della vista, ipertensione, trombosi, emorragie, indebolimento delle difese – trascinandosi ancora per poco meno di sette anni.

Il metaverso lisergico di Michel Foucault

E poteva mancare l’Lsd nelle esperienze allucinogene dell’intellighenzia filosofica? Un nome per tutti: Michel Foucault. Colui che ancor oggi è considerato un inossidabile quanto altamente controverso maître à penser, ucciso dall’Aids nel 1984, fin da ragazzo, aveva avuto dimestichezza con droghe di ogni tipo rubacchiate dall’armadietto dei farmaci del padre medico, arrivando in età adulta avendo provato di tutto: cocaina, oppio, Lsd, scoperto quest’ultimo nella California degli anni settanta. Ma non eroina, ci teneva a precisare.

Era un periodo in cui Foucault aveva abituali frequentazioni con l’ambiente accademico americano (su cui, fra parentesi, secondo la sociologa Camille Paglia, avrebbe avuto «un’influenza disastrosa»). Nel 1975, dopo aver tenuto un seminario all’Università di Berkeley viene invitato, da un assistente professore di storia alla Claremont Graduate School di Los Angeles, «ad assorbire una dose adeguata di Lsd in un ambiente desertico di grande magnificenza». Foucault è entusiasta, e non solo per quello: in California aveva trovato il paradiso gay che aveva sempre sognato: sesso casuale e droghe. «Non esistono posti simili in Francia», dirà.

È così che i due, accompagnati dal fidanzato di Wade, partono per la Death Valley dove, a Zabriskie Point, l’angolo di deserto reso famoso dall’omonimo film di Michelangelo Antonioni, passeranno due giorni e una notte fra marijuana («per avviare bene il viaggio», chiosa Paolucci) e Lsd. Un’esperienza psichedelica indimenticabile per Foucault, la più grande della sua vita. Ne parlerà, riparlerà e riparlerà ancora in ogni occasione, privata o pubblica. Aveva visto, nel suo personale metaverso lisergico, frantumarsi, in rapida successione, le strutture del pensiero illuministico. Un’epifania per il filosofo francese. Un episodio di ordinaria amministrazione in California.