Speciale

Parole per il futuro / Vulnerabilità

Sono vulnerabili i fili che ci legano alla vita, e in questo sta la loro forza.

Sono fluttuanti, sono ambigui quei fili. Come tutto quello che è vitale e che nella vita conta.

Che l’ombelico sia una ferita cicatrizzata è un fatto evidente e originario. Senza quella ferita non saremmo qui e da quella ferita si genera la nostra esistenza autonoma, ancorché per sempre dipendente, dagli altri e dal sistema vivente di cui siamo parte.

In quanto dipendenti e vulnerabili, e perché tali, continueremo a divenire noi stessi finché saremo vivi, cercando la nostra autonomia. La vitalità di quell’autonomia sarà tale in quanto porosa: sarà sempre e comunque la sua porosità a caratterizzarne l’unicità. Che se la perdesse, quella porosità, la nostra autonomia imploderebbe in un’autistica chiusura fino alla morte.

Identificata con la ferita e con una certa accezione della ferita intesa solo come violazione del corpo e della mente, la vulnerabilità ha pagato un costo al narcisismo e a un certo modo di intendere il significato di essere umani e viventi. In tal senso è forse l’indicatore più efficace per cogliere le derive che hanno portato homo sapiens a porsi sopra le parti, fino a rimuovere il limite di se stesso e, quindi, la propria vulnerabilità. Deve pur esistere, tutto da verificare, un rapporto tra l’esposizione neotenica, la lunga durata rispetto alle altre specie della nostra dipendenza dai caregiver, e il nostro ergerci a padroni e signori del pianeta. Quell’esposizione trova, inoltre, in termini ologrammatici, una corrispondenza nella storia della specie che sviluppa il comportamento simbolico e coevolve con la tecnica reagendo alla propria vulnerabilità fino a negarla, con le conseguenze che oggi ne pongono a rischio la stessa sopravvivenza.

Nonostante questa deriva, un’accezione performativa più che mai necessaria può consentire di riconoscere che vulnerabilità non è debolezza e non è fragilità. È certo ferita, sia come ferita generativa alla stregua del taglio dell’ombelico, senza cui non ci sarebbe nascita; sia come ferita narcisistica per chi, come noi sapiens, ha spinto la negazione del fatto che il vulnus originario è all’origine della vita fino a mettere a rischio la stessa sopravvivenza.

La sua immagine più eloquente è forse l’incavo del ventre materno.

La vulnerabilità ha, probabilmente, un luogo prima ancora che un nome. Il luogo è quello dell’inizio. Il nome è madre: l’accogliente, prima che la penetrabile; la prima forma della vita, che se fosse invulnerabile non sarebbe tale avendo come paradossale caratteristica la sterilità dell’impenetrabile.

Georgia O’Keeffe, Series I White & Blue Flower Shapers, 1919.

Dalla ferita sgorga la vita, attraverso il travaglio che è dolore e gioia. La madre è il mistero ineliminabile di ogni manifestazione, di ogni epifania, di ogni apparire. Una esperienza originale e insondabile che ogni apparire di fatto rivela e cela di nuovo velo, di nuovi interrogativi, allo stesso tempo.

Sodale della vulnerabilità è il vuoto, sia perché è aperto e accogliente, sia perché ci fa sperimentare la perdita, ma anche perché è la condizione di ogni nascita e nuova nascita. Lo è e basta, senza intenzione e ragione. Vuoto che accoglie e contiene proprio perché è raggiungibile, accessibile, vulnerabile.

In quell’apertura vulnerabile può celarsi ciò che sta per avvenire, il puer, avrebbe detto Luigi Pagliarani, che inaugura nuova vita e nuova età. La terra vulnerata dal vomere può manifestarsi in vita: può trasformarsi da “essere” in “sarà”.

Siamo esposti, ma se non lo fossimo saremmo indifferenti o irraggiungibili.

Scrive Primo Levi: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire” [I sommersi e i salvati, Einaudi, 1986; p. 164].

Siamo esseri intersoggettivi e nella nostra intersoggettività costruiamo la nostra individuazione. Intersoggettività ed esposizione, quindi vulnerabilità, sono parte della stessa dinamica esistenziale che riguarda un animale sociale quale noi siamo. Questa è la nostra condizione primordiale, originaria, ingenerata.

Importante è chiedersi perché cerchiamo costantemente di rimuoverla e di fatto la rimuoviamo: una delle nostre più tenaci rimozioni. La complessità è accessibile per noi, ma richiede un investimento in eccedenza che ci aiuti a riconoscere la fluttuazione incerta e la sua vulnerabilità come condizioni costitutive del vivente.

Seguendo le indicazioni del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, si consideri un sistema composto da tante particelle e per fissare le idee le si immagini come un gruppo di persone. Se ogni loro interazione è cooperativa il sistema troverà presto un accordo condiviso e il consenso raggiunto sarà certo e soddisfacente per tutti. Se invece le interazioni sono disordinate, alcune cooperative e altre competitive, come accade nella maggior parte dei casi, non si troverà un accordo che soddisfi tutti e i compromessi migliori saranno molto difficili da raggiungere.

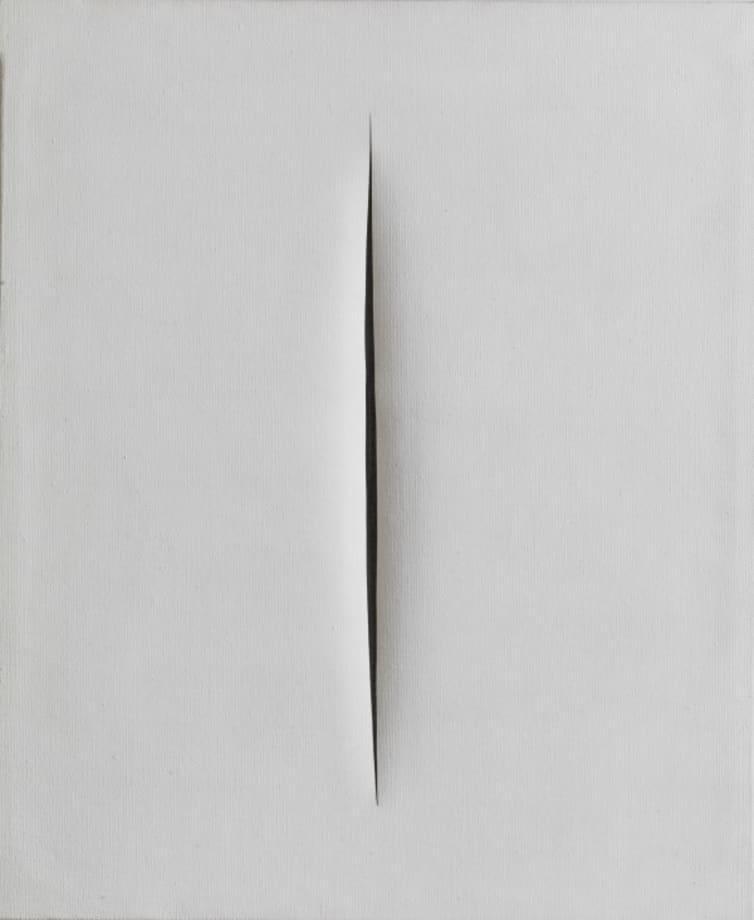

Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1964.

In questo secondo caso il consenso ottenuto sarà intrinsecamente fluttuante. Quelle fluttuazioni, quell’ambiguità o convivenza di forze e tendenze differenti e opposte, sono le principali proprietà di quei sistemi, le condizioni della loro stessa esistenza [G. Parisi, in M. Mézard, G. Parisi e M. A. Virasoro, Spin Glass Theory and Beyond: An Introduction to the Replica Method and Its Applications, World Scientific Publishing, 1987].

Siamo feriti e danneggiabili, e per ciò stesso sensibili e criticabili; siamo esposti e per ciò stesso accessibili, come la famiglia etimologica di vulnerabilità ci aiuta a comprendere.

Nel suo libro, Ontogenesi e filogenesi, [Ontogeny and Philogeny, Harvard University Press, Boston Mass., 1977; ed. it., Ontogenesi e filogenesi, Mimesis, Milano-Udine 2013], S. J. Gould riporta un racconto che dà conto in modo efficace della plasticità del cervello umano e della sua capacità di generare l’inedito dando voce alla dimensione di bambino di ognuno, gettando così nuove basi per interpretare la vulnerablità. Il racconto proviene da un libro di T. H. White [The Once and Future King, 1958; ed. it. Re in eterno, Mondadori, Milano]. Occupandosi delle gesta di re Artù il racconto parla della creazione degli animali e narra che all’inizio Dio creò tanti embrioni, dopodiché li convocò di fronte a sé e chiese loro quali caratteristiche volessero per la loro vita e per sopravvivere. Ogni embrione scelse caratteristiche diverse, ma l’embrione dell’uomo non scelse nulla.

Di fronte all’invito a scegliere, da parte di Dio, l’embrione dell’uomo disse che voleva rimanere così come era stato creato, un embrione appunto, perché, se Dio lo aveva creato così, ci doveva essere una buona ragione. Dio lo lodò molto per la scelta e disse che sarebbe rimasto embrione fino alla fine dei suoi giorni. Secondo il racconto di White proposto da Gould, è questa la ragione per cui l’uomo conserva per tutta la vita caratteristiche neoteniche e, in ragione di esse, la tensione a conoscere sostenuta dalla curiosità che è propria del comportamento di un bambino. Dalla lunga fase neotenica che, in una certa misura, dura per tutta la vita, ricaviamo la nostra mancanza, ovvero la disposizione a incuriosirci del mondo e a generare forme inedite di vita. Esiste, insomma, una connessione tra esposizione umana prolungata, plasticità e ragione poetica. La combinazione tra ragione e poiesis è stata sostenuta da Luigi Pagliarani e Maria Zambrano, tra gli altri, per evidenziare la distinzione specie-specifica di noi umani a creare l’inedito.

Luigi Pagliarani.

La plasticità può essere considerata la falsificazione del fissismo e la via per il riconoscimento della vulnerabilità possibile di ogni staticità per comprendere gli spazi della generatività umana. Secondo un recente studio condotto da Brené Brown la “vulnerabilità è il cuore, il centro, di esperienze umane significative” [Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead, Gotham, New York City 2012, trad. it. Osare in grande, Ultra, 2013]. L’autrice definisce la vulnerabilità come connessa all’incertezza, al rischio e all'esposizione emozionale. Anche l'amore, del resto, è pieno di incertezze e rischi. Come osserva Brown, la persona che ami potrebbe o non potrebbe amarti a sua volta. Secondo l’analisi di Brown è necessario, in primo luogo fare i conti con tre miti della vulnerabilità.

Il primo mito sostiene l’idea che la vulnerabilità sia debolezza. Siamo di fronte a un paradosso per cui siamo pronti ad apprezzare e a desiderare che gli altri siano aperti e accessibili per noi, mentre ci difendiamo e resistiamo non appena arriva per noi il momento di condividere qualcosa con gli altri ed essere accessibili a loro. A quel punto la nostra vulnerabilità diventa un segno di debolezza.

Il secondo mito riguarda la tendenza a ritenere che sentire le emozioni significhi essere vulnerabili; ma sentire è essere vulnerabili ed essere vulnerabili è la via per essere collegati agli altri, la via, cioè, per ogni possibile individuazione per noi, nonché la possibilità della gioia, dell’amore, della creatività. L’individuazione di ognuno dipende da come risponde ai fattori di vulnerabilità come l’incertezza, il rischio e l’esposizione emozionale.

Il terzo mito ha a che fare con il fatto che la vulnerabilità è difficile in quanto comporta l’esposizione, almeno in una certa misura, del nostro mondo interno. Ciò deriva, però, principalmente dal fatto che il nostro modo di intendere la vulnerabilità è basato su falsi presupposti. Certamente l’apertura agli altri espone alle ferite possibili e non sapremo mai in anticipo se saremo apprezzati o penalizzati. È però allo stesso tempo la condizione della nostra individuazione del nostro spazio del possibile, essendo esseri che nell’intersoggettività si individuano.

Questi miti opportunamente elaborati possono portare a riconoscere che la vulnerabilità può suonare come coraggio di essere, secondo la felice espressione di Aldo Giorgio Gargani [Il coraggio di essere, Laterza, Roma-Bari 1992].

Essere vulnerabili non vuol dire solo essere feriti o feribili – poter essere feriti, poter morire – vuol dire anche poter ricevere la ferita da altri, cui si è intersoggettivamente affidati, esposti. Non pare si dia possibilità di relazione senza possibilità di ferita: la relazione, implica destabilizzazione dell’identità, crisi, rischio della morte simbolica, alle quali soltanto è connessa la possibilità di un nuovo inizio. Quella possibilità è lo spazio della ragione poetica, del ri-nascere possibile, certo legato alle tonalità affettive fondamentali ma capace di andare oltre, verso un sentimento di intensificazione e di espansione dell’essere. Sia la vulnerabilità che la ragione poetica sembrano richiamare la figura materna, sia come carattere continuo dell’accoglienza e del contenimento, sia come fonte della propria vulnerabilità consentita. In effetti chi ci proteggerà dal nostro stesso sentire, dal nostro autovulnerarci non sempre generativo e spesso autodistruttivo, o chi ci conterrà nel momento della vertigine della spinta creativa, se non chi ci ama e concorre a educarci a sentire noi stessi, gli altri, la vita?

Nella circolarità che attraversa la relazione con la madre, con se stessi e con gli altri dipende la vita di ognuno e la propria capacità di crearsi e creare nella propria unicità. Conoscete voi qualcuno che vive e non sia vulnerabile, instabile e precario mentre afferma il proprio divenire nella relazione con gli altri? Judith Butler scrive: il mio corpo adulto ne ha incorporato numerosi altri senza i quali non potrebbe esserci [Vite precarie, Meltemi, Roma 2004]. Una evidenza della vulnerabilità connessa all’accoglimento dell’altro come condizione di se stessi è ancora segnalata da Judith Butler, quando afferma: “siamo, in quanto corpi, al di fuori di noi stessi e l’uno per l’altro”. Come userà l’altro la sua risonanza con me e la nostra naturale empatia? La vulnerabilità, per molti aspetti, potrebbe essere considerata la misura dell’elaborazione del rischio primario, quel rischio che attraversa ognuno messo al mondo e che ri-attraversa mentre crea e ricrea la propria autonomia. La criticità del farsi, del fare se stessi nella dipendenza costitutiva con gli latri, quella criticità che Donald Meltzer ha individuato come conflitto estetico, suggerisce che la ragione poetica possa, alfine, essere considerata come la forma emergente di elaborazione di quella crisi, di quel rischio, dando così senso e colore all’esistenza tra stabilizzazione e destabilizzazione di sé, forma provvisoria e discontinuità informe, individuazione e perdita.

Abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di scegliere un concetto, un'idea, e di pensarlo in relazione al futuro: dove stiamo andando? Un dizionario per orientarci: "Non è questione di tornare al passato; piuttosto, si tratta di permettere al passato, ancora una volta, di trovare la sua strada nel futuro. Perché la vita sulla terra vada avanti e prosperi abbiamo bisogno di imparare a frequentare il mondo con attenzione, rispondendogli con sensibilità e giudizio" (Tim Ingold, Corrispondenze). Qui tutti i pezzi.