Narrativa Working Class / You'll never walk alone. Conversazione con Alberto Prunetti

«La coscienza di classe proletaria, che è la più studiata, modifica radicalmente la struttura della massa proletaria. Il proletariato, dotato di coscienza di classe, forma una massa compatta solo dal di fuori, nella rappresentazione dei suoi oppressori. Nell'istante in cui inizia la sua lotta di liberazione, la sua apparente massa compatta si è in verità già allentata. Essa smette di essere dominata dalla semplice reazione; passa all'azione. L'allentamento della massa proletaria è l'opera della solidarietà. Nella solidarietà della lotta di classe proletaria viene soppressa la morta, adialettica contrapposizione tra individuo e massa; per il compagno essa non esiste».

In questo passo di Walter Benjamin da L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), una nota celebre ripresa da Andrea Cavalletti in Classe (Bollati Boringhieri 2009)

si sottolinea come la coscienza di classe modifichi la struttura della massa, la moltitudine di persone non conscia di sé e delle relazioni che intrattiene con il mondo. La coscienza di classe produce la consapevolezza di un'identità sociale, è una forma di coscienza che trasforma l'azione degli individui poiché retroagisce sulla loro configurazione in quanto “massa” indistinta, designata tale da chi la racconta dall'esterno, e la cambia di segno. Essa provoca un “allentamento” nella composizione sociale, una diminuzione della pressione – quella che comprime la massa piccolo-borghese o la massa totalitaria – nei termini di una distensione. Questo alleggerimento o scioglimento della tensione avviene attraverso la solidarietà: «quando non ci sono solidarietà e coscienza non c'è classe, c'è solo la massa piccolo-borghese», scrive Cavalletti. Parola abusata, la solidarietà perde qui il significato prima giuridico-economico e poi politico-nazionale (che richiama anche etimologicamente ciò che è solido) e diventa un solvente in grado di aprire nuovi spazi e di spalancare delle finestre sul futuro, così come l'introduzione di nuovo ossigeno può alimentare un fuoco che cova sotto la cenere.

Fra le ragioni di un potente ritorno a Marx e al marxismo negli ultimi anni c'è anche il bisogno di un'adeguata concettualizzazione del tema del lavoro nel contesto attuale, un dato fondamentale per un pensiero di sinistra che sia adeguato alle sollecitazioni del tempo presente. In questo senso alla casa editrice romana Alegre si deve la pubblicazione della versione italiana della rivista Jacobin, sorta a New York nel 2011, e la nascita di una collana di narrativa working class, la cui direzione è stata affidata ad Alberto Prunetti.

La prima uscita, di questi giorni, è Ruggine, meccanica e libertà di Valerio Monteventi, una storia bolognese di auto-fiction che partendo dagli anni Ottanta intreccia fabbrica, carcere, lavori e animazione sociale attraverso il lavoro e le generazioni. L'intento programmatico è fare non solo narrativa di lavoro ma raccontare storie di “lavoratori nella loro soggettività. Non solo l’alienazione ma anche l’irriverenza”, “non solo lo sfruttamento ma anche la gioia e l’umorismo, la solidarietà e il conflitto sociale”. Soprattutto il conflitto e la sua rimozione. Il lavoro che non sembra poi così diverso da ieri in molti contesti, ma anche “le nuove forme di precarietà e di sfruttamento, il lavoro domestico, il precariato culturale, i lavoretti e i dannati della gig economy, gli intrecci tra genere, etnicità e classe”.

A partire da questo è sorta una conversazione con Alberto Prunetti, un pre-testo per ragionare sulla produzione di immaginario, sullo stile, sulla pluralità di voci, sulle generazioni, l'ambiente, la memoria.

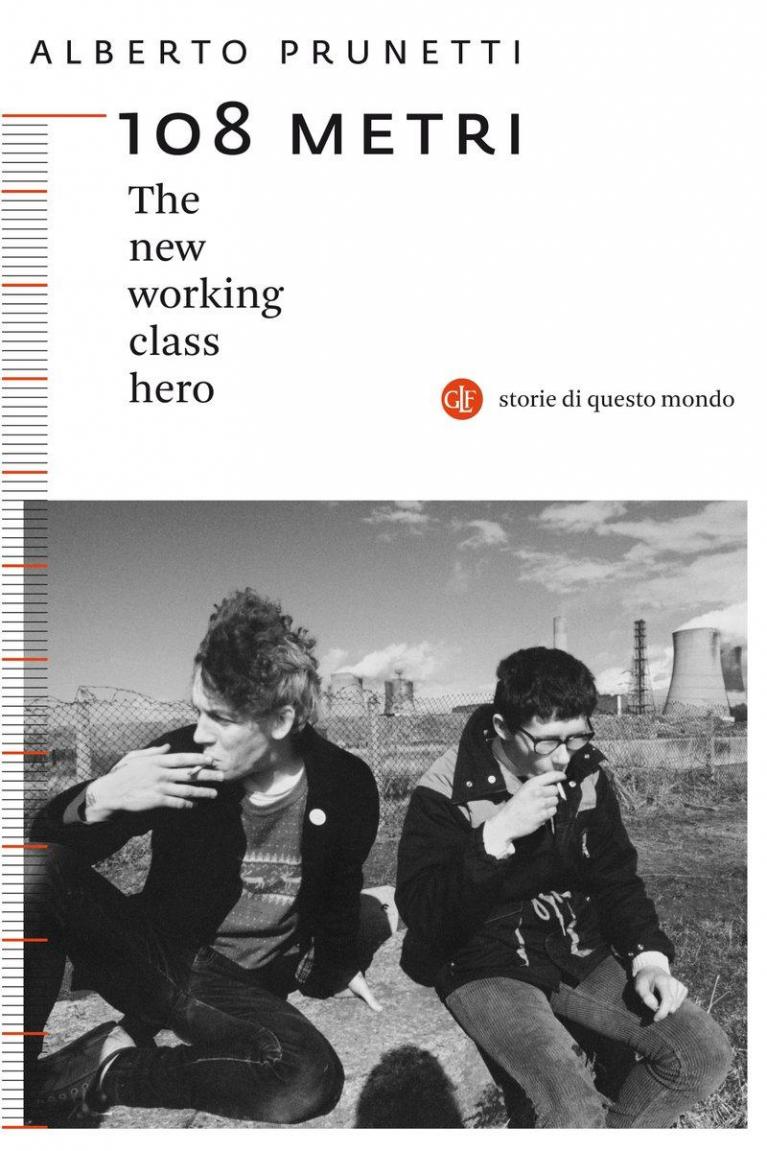

EM Ti cito: “È qualcosa che unisce nella distanza. Quando la classe operaia era forte, non scriveva: l’egemonia ce l’aveva nella strada e la teneva a pugno chiuso in mano. Oggi che dobbiamo riformare un immaginario che è stato completamente devastato, bisogna ripartire, dai libri e dal conflitto”. Partiamo da qui, dai tuoi libri Amianto e 108 metri. Da narratore hai raccontato persone che lavorano e messo il lavoro al centro delle storie. La biografia e l'autobiografia sono le chiavi principali di un racconto che è anche indagine storica e sociale. La dimensione privata, e anche tragica, potenziano il tuo racconto. Ci voleva il “romanzo” per tornare a parlare di lavoro?

AP Innanzitutto ci voleva la narrativa per poter utilizzare quei meccanismi di identificazione testuale e quegli effetti di realtà che proiettano il lettore dentro a un testo, facendogli “sentire” l’odore dei fumi delle saldature o il puzzo di fritto di una cucina inglese. O obbligandolo a trattenere il fiato nei pressi di una lastra di amianto ridotta a pezzi o di fronte alla tosse di un operaio coi polmoni distrutti. Per questo ho scelto la finzione, per proiettare i sensi dei lettori dentro alla realtà che la finzione ha ricostruito. Il saggio aumenta le distanze, trasforma le vite in astrazioni numeriche quantitative, usa la terza persona. Il romanzo ha questo elemento di paradossalità: le tecniche della fiction ti sbattono in faccia il reale. Ma attenzione: la mia non è narrativa pura e l’inchiesta, il pamphlet e il saggio si alternano, assieme a forme di enunciazione di tipo espositivo ed argomentativo.

EM Mi interessa sottolineare il fatto che parliamo di letteratura, una continuazione della militanza condotta con altri mezzi ma comunque letteratura. Hai in comune con Wu Ming e con una generazione di narratori l'idea di ibridare i generi: in 108 metri, ad esempio, il picaresco in salsa livornese e il richiamo alla letteratura, o più ancora al cinema british di ambiente working class sono molto presenti.

AP Sì, come appunto dicevo, le forme argomentative del saggio e certe proiezioni identificative, assieme a meccanismi di commozione tragica o di distanziamento umoristico tipici del romanzo, sono parte delle frecce a disposizione del mio feretro. Ho usato tecniche di giornalismo no ficción latinoamericano, inchiesta operaia, forme vernacolari toscane e un immaginario britannico alla Ken Loach. Il risultato è la mia trilogia working class (di cui sono usciti per ora solo due titoli, il terzo è in corso d’opera).

EM Per non dire del riferimento a Lovecraft e al capitalismo come culto di Cthuluh, che si ritrova sia in 108 metri sia in Un viaggio che non promettiamo breve ma anche in alcune scene disegnate da Zero Calcare, un ragazzo più giovane (di noi), per descrivere qualcosa di angosciante, strapotente, terrificante e alieno. Pensi possa essere un dato generazionale, una ricerca di linguaggi “altri” che derivano dall'aver interiorizzato un certo tipo di cultura alternativa?

AP Non so se sia una cosa generazionale. Già in Amianto avevo identificato il capitale con qualcosa di mostruoso, di osceno, di repellente. Parlavo però di un drago che aveva la sua tana in certi mastodontici complessi industriali. In 108 metri questa allegoria è diventata più forte, è un Lovecraft che passa attraverso un adattamento di Wu Ming. È quel weird che, come ci ricorda Mark Fisher in The Weird and the Eerie, ci permette di raccontare con “spietato realismo”, direi con un ipernaturalismo, la dimensione mostruosa, satura di realtà putrida, del capitale, la sua irruzione nelle nostre vite, come un mostro che le parassita e le svuota.

EM Alegre è un editore con un progetto culturale di sinistra militante, in un paese in cui le sinistre sono state progressivamente marginalizzate e distrutte quanto meno nel quadro politico istituzionale. Prima di tutto culturalmente: quali ragionamenti ci sono dietro l'idea di una collana dedicata al tema del lavoro?

AP Direi dedicata al tema dei lavoratori oppressi e quindi alla nuova classe lavoratrice. L’idea di fondo è che l’immaginario è importante nei conflitti sociali tanto quanto le caratteristiche materiali, economiche, dello sfruttamento. E se non lavoriamo sull’immaginario e sul simbolico, abbiamo già perso. Inoltre la collana si regge sull’idea di base che il mondo dei lavoratori sia stato perlopiù raccontato dall’esterno. Gli operai erano raccontati dalla letteratura industriale italiana, che non era fatta da operai. Rare sono le eccezioni (Di Ciaula, Di Ruscio, Guerrazzi). Negli ultimi anni però si sono alternate uscite editoriali molto interessanti, tra narrativa, poesia e graphic novel, di autori figli di operai o operai loro stessi. E quindi ho lanciato prima una sorta di manifesto per questa narrativa working class e poi ho accettato di curare la direzione dell’omonima collana dell’editore Alegre. Ci raccontiamo da soli per non farci raccontare da altri.

EM Sia il tuo 108 metri che la prima uscita della collana 'Working class' Ruggine meccanica e libertà mi sembra che cerchino un confronto tra le generazioni e il passaggio di consegne. Io e te siamo coetanei e credo che abbiamo vissuto gli anni Ottanta come un momento in cui la frattura si faceva più dura rispetto al decennio precedente e il solco tra provenienze e il passaggio di eredità tornava a scavarsi...

AP Sì, siamo in una posizione anagrafica che ci consente di stare a metà tra il moderno strato sociale sfruttato (atomizzato, bloccato nell’immaginario) e la vecchia classe operaia (solidale, politicizzata, dotata di un immaginario forte). Stiamo su un guado e possiamo passare elementi fondamentali – memorie, racconti, tecniche di lotta – alla nuova classe sfruttata che si sta formando ma che ha ancora scarsa consapevolezza di sé. In questo senso c’è una forte dimensione generazionale: siamo gli ultimi e i primi. Proviamo a intuire la direzione delle lotte del futuro e ci ricordiamo qualcosa di quelle del passato. L’importante è non avere quel tono dolente, dimesso, da sconfitti, che può risultare dalla nostra condizione ibrida. C'è toccato il compito di Sisifo: ripartire da capo. E quello di Rodolfo Walsh: dare testimonianza in momenti difficili. Sono due dimensioni ben presenti nel romanzo di Valerio Monteventi. La fabbrica e la prigione sono i due ambiti in cui la vita vera e la falsa, il tempo vivo e il tempo morto si contendono l’esistenza del protagonista. Che riesce a non farsi stritolare, non lascia le dita sotto la pressa, anzi: fissa il pezzo sulla morsa e lo prende a martellate, piegandolo al proprio inesauribile bisogno di libertà. Penso che Ruggine, meccanica e libertà sia il titolo perfetto per lanciare la collana perché si pone al crocevia tra vecchia classe operaia e nuova working class. Tra le competenze tecniche delle tute blu del passato e i lavoretti di merda, i Mcjobs noiosi e ripetitivi, precari e incalzanti, della nuova classe lavoratrice.

EM Ho sentito cose in comune leggendoti benché Torino non sia Livorno. Mio padre lavorava come tecnico metalmeccanico e dell'aria compressa. Mia madre faceva la sarta e svolgeva lavoro domestico. Oltre la famiglia e il quartiere, sono cresciuto in un mondo mentale in cui la meccanica e il lavoro ben fatto sono un codice d'onore e il conformismo del mondo industriale (a Torino significava la Fiat) è un ordine morale conservatore e conformista, una cosa da cui guardarsi e difendersi.

AP Ti dirò… c’erano purtroppo elementi di conformismo anche nella vecchia classe operaia, soprattutto in quella togliattizzata. Inutile girarci attorno. C’era un pesante moralismo e il ruolo delle donne (che spesso facevano sia lavoro riproduttivo che produttivo, dentro e fuori l’ambito domestico) veniva misconosciuto. In realtà siamo fuori da quell’ordine delle cose ormai e io forse neanche lo rimpiango. Però non mi sento un transfuga di classe, proprio perché in realtà la mobilità sociale italiana è molto bloccata. In genere, chi viene dalle classi subalterne là rimane. Nel mio caso è cambiato solo la forma dello sfruttamento. Non ho le mani sporche di grasso come mio padre, ma lavoro più tempo di lui, guadagnando meno. Quindi non mi sento un transfuga per il mio lavoro immateriale: diciamo che sono precario perché le sconfitte della generazione di mio padre hanno aperto la strada alla mia precarizzazione. In passato però non ci si accontentava di sapere da che parte si stava. Era anche evidente chi era l’avversario. Oggi il padrone si è nascosto bene e il risentimento non è l’odio di classe, che sfidava il forte: è una passione triste che si sfoga contro il più debole.

EM Non posso dirmi proletario, il mio quartiere di formazione era piuttosto piccolo-borghese, non esattamente uno dei luoghi della sinistra operaia. Devo tutto alla scolarizzazione superiore e al fatto che i miei ci tenessero molto, non avendola potuta avere: come molti ho fatto un liceo e un'università, frequentando ambienti a cui in altri tempi non sarei dovuto appartenere. Grazie al potere della letteratura mi sono sempre ritrovato più in Philip Roth che racconta Newark o con Franzen nella suburbia di St. Louis, in Coe a Birmingham. Se penso a precedenti narrativi di “nuovo” bildungsroman generazionale in Italia li possa ritrovare in Tutti giù per terra (il libro di Culicchia e il film di Ferrario, Torino) o in Ovosodo (di Virzì, di nuovo Livorno). Credo che il tema qui sia il dolore del diventare diversi dal posto in cui vieni, portarsi lontano salvo poi non essere capito da chi hai lasciato indietro... In Italia il salto rapidissimo tra mondo rurale, industriale e post-industriale in alcuni posti si è consumato in due o tre generazioni.

AP Anche la classe operaia era stratificata, ti direi che la mia era quella che chiamavano aristocrazia operaia: mio padre era un operaio specializzato e guadagnava di più di un operaio-massa che lavorava alla linea. Forse aveva anche più garanzie e sicurezze, cosa che non gli ha impedito di ammalarsi di una malattia professionale. Non era così impossibile per il figlio passare a lavori di tipo non manuale, ed è successo. Più difficile era sottrarsi all’impoverimento e allo sfruttamento: ripeto, lavoro in ambito cognitivo, ma sono sfruttato quanto mio padre, più povero e forse più stanco e meno garantito. Sicuramente però mi sono sentito spesso né carne né pesce. Non avevo quel senso forte di solidarietà e convivialità. Mio padre a lavoro contava sui suoi compagni di lavoro. Io passo le giornate solo davanti al pc o legato virtualmente da contatti in remoto. Indubbiamente paghiamo una forte atomizzazione, che porta acqua al mulino del capitale. Riscoprirsi parte di una classe lavoratrice può servire a sostenere il peso psicologico dell’individualismo: sentirsi parte di un progetto di trasformazione sociale, percepire di avere interessi comuni e antagonismi da delineare, avversari a cui lanciare il guanto della sfida e del conflitto. La classe fa bene al cuore. I compagni son quelli con cui mangi il pane. I cospiratori respirano assieme. Gli individui invece sono soli, soli ad arrampicarsi sugli specchi. E la “gente” è risentita e incapace di solidarietà. Bisogna riscoprire la solidarietà di classe, nonostante le trasformazioni che il capitale ci impone: ci strappa dalla campagna per infilarci in fabbrica, ci strappa dalle fabbriche per chiuderci nei quartieri o nelle case o nei centri commerciali. Ma il capitale rimane capitale e la classe deve sapersi ricomporre.

EM L'idea è che quella finestra di mobilità sociale in ogni caso si sia chiusa e che stiamo vivendo un nuovo feroce classismo. Senza contare che per chi è giovane oggi No Future è una frase che ha ancora un diverso significato...

AP Concordo. Il classismo è forte. E allora se c’è il classismo, e se c’è la classe dei privilegiati, come si fa a dire che non c’è la classe subalterna dei lavoratori sfruttati? L’assenza di futuro è connessa alla mancanza di riconoscimento: ripartire con le lotte aiuterebbe a riconoscerci, creare reti di solidarietà e darci una ragione per alzarsi al mattino, che non sia quella di farci sfruttare meglio.

EM Nel tuo libro c'è anche molta musica, il punk-rock in particolare, che occupa un posto importante nella costruzione dell'immaginario working class...

Certo. La working class britannica ha saputo, in virtù del suo immaginario e tramite subculture specifiche (dai mods agli skin di sinistra fino agli hooligan), esercitare un’influenza enorme a livello culturale, su scala globale. Questo però è successo forse più in passato che adesso. Oggi forse sarebbe difficile anche per band working class come gli Oasis avere il successo che hanno avuto (a meno da non ripartire dalle controculture marginali non mainstream, come in passato hanno fatto punk e gruppi postpunk). In fondo anche l’abito casual, così diffuso, è famoso perché gli hooligan inglesi cominciarono a mettersi in ghingheri e a vestirsi da tipi casuali, un po’ borghesi, perché in abiti da operai la polizia li fermava mentre andavano allo stadio. Insomma, dal calcio alla musica, dalla narrativa al cinema fino all’abbigliamento, la working class ha elaborato, a volte in forma autonoma, altre volte con delle mediazioni, un proprio immaginario. Ci sono nel Regno Unito studi specifici sulle forme culturali working class (penso a Richard Hoggart o al ben più recente Owen Jones, tra i nomi più famosi). Da noi siamo fermi all’immaginario delle tute blu e delle piazze degli anni Sessanta-Settanta, e tra poco ci dimenticheremo anche quell’immaginario lì. Insomma, c’è tanto da fare...

EM Penso ad Amianto e al rapporto tra ambiente, malattia e occupazione. Uno dei punti centrali di una riflessione di sinistra è il rapporto con l'ambiente. Anche questa però non è privo di tensioni nella misura in cui presuppone la messa in discussione di un concetto di sviluppo. Nella tua vita mi pare di capire ci sono anche coltivazioni e apicultura.

AP Sì, dal lato materno della famiglia c’era una tradizione di piccoli proprietari terrieri, e ho ereditato un po’ di competenze, che negli anni ho tentato di affinare. Produco in autoconsumo ortaggi, vino, olio, miele. Le api sono un innamoramento recente ma seguire la loro attività è intrigante, sono degli incredibili indicatori ambientali, ci informano di cosa va e cosa non va nel pianeta. Ma le mie attività agricole ultimamente sono in stato di alterazione per le conseguenze del cambiamento climatico. I ritmi sono impazziti.

EM Un dato che mi sembra caratterizzare la “nuova epica” del lavoro possa essere l'assenza di vittimismo e il tentativo di scrollarsi di dosso l'etichetta della storia edificante di redenzione e la success story di chi viene from the block.

AP Sì, una delle formule con cui le storie proletarie sono ben accettate dall’industria editoriale è quella del “bravo ragazzo che ce l’ha fatta”, oppure la storia della vittima che “poverino che vitaccia”. E giù pacche sulle spalle. In Amianto la vittima c’è ma non c’è il vittimismo. Io insulto e maledico i potenti e nel romanzo il mi’ babbo irride la morte anche sulla soglia della tomba. È comico, quando tutti se lo aspetterebbero patetico. Idem con 108 metri: uno che va a lavorare nelle latrine che fa? Butta merda addosso ai quattrinai. Non è certo il tono dimesso con cui si fa carriera ma io son fatto così. E poi non mi piace la success story o l’idea del cherry picking: prendere quello bravo, la ciliegina buona dal mazzo delle ciliegie così-così, per fare un’operazione meritocratica. Piuttosto, lavorate per far emergere i quartieri operai, non per salvarvi la faccia scegliendo “i migliori del mazzo…”. Insomma, o ci si salva tutti o nessuno.

EM Una certa immagine del lavoro dipende anche dal modo in cui è stato raccontato il Sessantotto, come immagine standard della cultura di sinistra, con una certa estetizzazione del passato e la riduzione di molti temi a macchietta/stereotipo, non priva di nostalgia. Mi sembra che l'immagine mainstream della sinistra sia stata lasciata in mano a voci e a un linguaggio di provenienza borghese, spesso senza una conoscenza diretta con effetti di paternalismo misti a semplificazione. Mentre progressivamente il portato di conflitto e di contraddizione – la questione di genere e di potere – veniva taciuto e rimosso.

AP Sì, il tema è complesso. C’è anche chi ha anteposto l’importanza del ’69 operaio al ’68 degli studenti. In realtà nessuno la mette così semplice. A me poi interessano le convergenze tra le lotte. Nel primo libro della collana working class troviamo il racconto di una saldatura tra condizione studentesca e condizione operaia. Il punto è raccontare le lotte dal basso e dalla periferia, invece di lasciare questo racconto a chi le lotte oggi non le fa più, a chi sta al riparo delle proprie rendite. Il racconto dei lavoratori deve essere fatto dai lavoratori. Altrimenti si raccontano gli operai in maniera caricaturale. Si racconta la classe operaia che vota Lega, sulla base di un campione di quattro pensionati in un bar annebbiati dal Cinzano. La classe operaia che vedo io è quella della logistica, dove ci sono giovani operai immigrati che fanno i picchetti. Probabilmente quella classe operaia non può neanche votare, altro che votare Lega: non ha i diritti politici. Insomma, invece di bersi le narrazioni del potere, bisogna stare sulla linea del picchetto: il conflitto è il vero termometro di un fenomeno sociale. Never cross a picket line. Le lotte ci sono ma nessuno le racconta. Tocca raccontarsi da soli, perché se ci raccontano ci fanno la caricatura.