Autoritratto appeso a un filo. Intervista a Paola Mattioli

Ho incontrato Paola Mattioli nella sua casa-studio a Milano. La prima cosa a colpirmi è stata la luce: da una grande finestra aperta, velata da una tenda leggerissima, entrava il chiarore del mattino. Alle pareti ho riconosciuto le sue fotografie e il suo Autoritratto, che mi ha sempre incuriosita. Appesa a un sottile filo, quasi invisibile, la sagoma ritagliata, ondeggiava leggermente nel vuoto. Girava su sé stessa, senza tenere una posizione fissa, alla ricerca del punto esatto in cui fermarsi. Lo sguardo, ed anche i racconti di Paola Mattioli, sono come quella piccola sagoma di carta. Sempre alla ricerca del punto giusto da cui osservare, del pensiero che può illuminare, e del modo consono di porsi nei confronti dell’interlocutore.

Proprio come ha fatto con me. Mi ha accolta, raccontato molte cose della sua vita, fatta sentire a mio agio. Si è posta nei miei confronti come se fossi lì per un ritratto. Di fronte a me, vedo un dittico con il suo volto accostato ad un altro volto. Le dico: ma che combinazione! Tu e Marilyn Monroe. E lei risponde: sei sicura?

S.M. La tua attività di fotografa è caratterizzata da due incontri importanti, dapprima con Ugo Mulas e poi con Luigi Ghirri, che ti chiese di partecipare al Viaggio in Italia. Quanto sono stati importanti per la tua formazione e il tuo futuro?

P.M. Mulas è stato fondamentale. Mi ha formata, mi ha insegnato tutto. Non ricordo esattamente quando ho conosciuto Ghirri, ma mio padre stava morendo quando mi ha fatto quella proposta, e non me la sono sentita di partecipare. Era un momentaccio, avevo anche mia figlia piccola. Ho perso quell'autobus per motivi personali, ma poi mi sono mangiata le mani.

S.M. Comunque Ghirri aveva intuito che il tuo sguardo era nuovo, interessante…

P.M. Credo di sì, anche se per me era difficile trovare un taglio. Lui mi diceva: “prendi un piccolo paese, fai tutti i personaggi”. Ma a me non veniva l’idea giusta. Ero in un momento personale troppo difficile e quindi è stata una grande rinuncia. Mi è dispiaciuto moltissimo perché poi quel gruppo ha fatto la storia.

S.M. Parlami del ritratto che hai fatto a Ghirri.

P.M. Questa fotografia è stata fatta insieme a Mici Toniolo, con la quale ho lavorato a Grattacielo, che era una rivista straordinaria, un collettivo di donne. Mici aveva lavorato con me da amica assistente che voleva imparare e da quel momento abbiamo cominciato a firmare insieme. Non mi ricordo chi delle due l’ha scattata, comunque l'avevamo firmata insieme. Probabilmente era per Linea Italiana. L'avevamo portato sul retro di un luna park. Io poi ho scattato qualche foto lì intorno e le ho aggiunte. Vedi che è fuori formato Nikon? Mi piaceva il fatto che lui guardasse verso sinistra, che tutto il peso della foto fosse invece dalla parte opposta e portasse dentro il suo immaginario.

S.M. Com'era Ghirri? Dove l’hai conosciuto?

P.M. Era schivo, delizioso. Credo di averlo incontrato ad una manifestazione che aveva organizzato Lanfranco Colombo, “1° Incontro nazionale con i fotografi per la regata delle antiche Repubbliche Marinare” a Pisa il 24 giugno 79. Aveva invitato molti fotografi, ognuno doveva assumersi un ruolo, io mi sono presa quello di fotografare i fotografi ed ho ritratto Luigi, per cui da lì siamo entrati in contatto. Ricordo anche sua moglie Paola, erano giovani ed entusiasti. Aveva fondato da poco la casa editrice Punto e Virgola, c'era un mondo a cui potevi fare riferimento e sentivi che stava cambiando. Sono rimasta legatissima al suo modo di fotografare.

S.M. Hai fotografato anche Ugo Mulas?

P.M. No… Non si fotografa il Maestro…

S.M. L’uno di fronte all’altro, i due soggetti stringono un patto sul tema del vedere. Guarderò per te quello che tu non puoi guardare da solo, e lo tradurrò in un linguaggio, che a sua volta cercherà di rendere visibile, oltre alla pura percezione, lo strato di messaggi invisibili che accompagna il nostro incontro, scrivi nelle prime pagine del tuo libro intitolato L’infinito nel volto dell’altro (Mimesis, 2023). Cosa significa per te ritrarre una persona?

P.M. La prima cosa che mi viene in mente è la lunga citazione dal libro Pensare in presenza di Chiara Zamboni, che per me è stato molto importante perché spiega che la presenza fa passare una serie di messaggi invisibili anche affettivi. Se pensi all’uso dei social, si perde tutto questo insieme di messaggi, che invece si percepiscono proprio perché si è vicini nello spazio. Nel ritratto sei in presenza, succede qualcosa tra le due persone. Diversamente dall’istantanea, il ritratto presuppone questo mettersi uno di fronte all’altro: di qua una nudità o una maschera, di là un ascolto e una restituzione. Cosa penso? E cosa pensi tu che sei davanti a me? Quale luogo o quale spazio senti che ti possano rappresentare? Queste sono le domande che mi faccio quando devo fare un ritratto. Mi piace fare ritratti in sintonia con la persona che devo ritrarre, altrimenti farei una fototessera. Se qualcuno mi chiede un ritratto, la prima cosa che gli rispondo è invitami a casa tua a bere un caffè. Non mi piacciono le fotografie che hanno come sfondo le librerie. Cerco un sapore, un dettaglio, qualcosa che parli della persona che devo ritrarre. Mi piace progettare un ritratto. Nel caso di Ungaretti ha fatto tutto lui, perché è stato generoso, ha fatto uno show solo per me, diciamo.

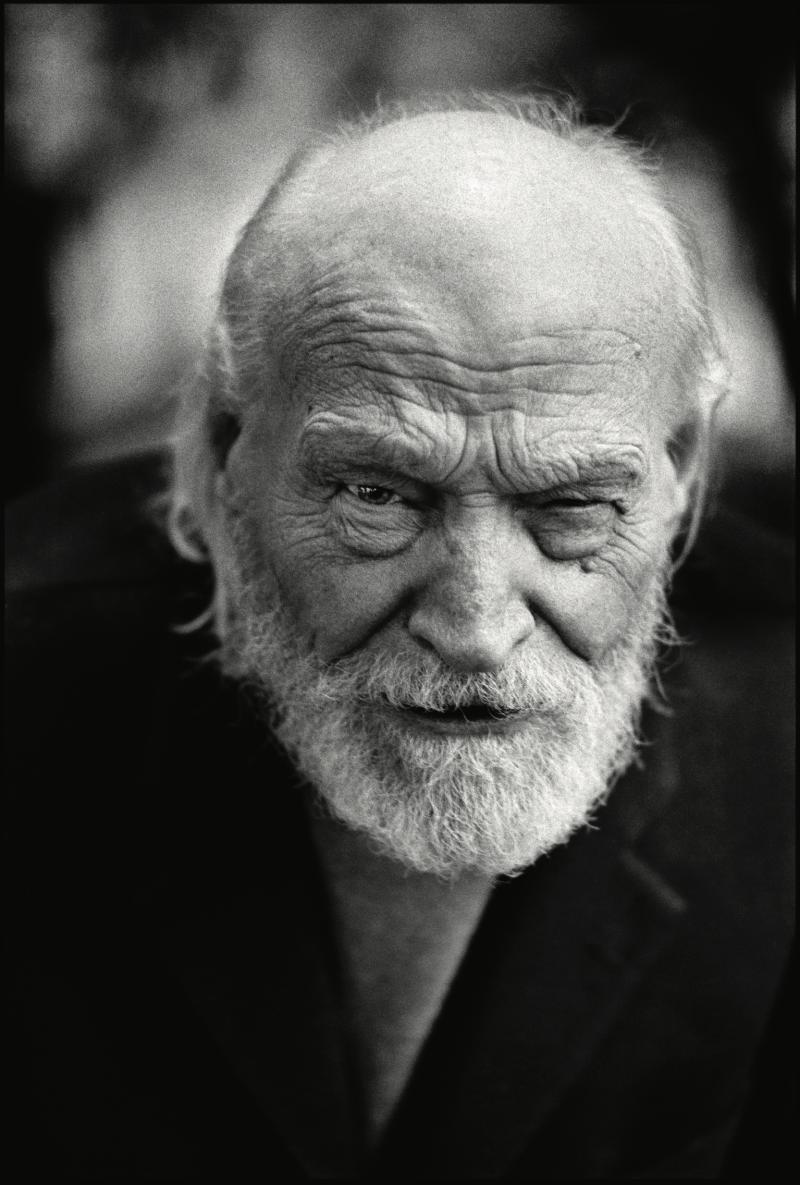

S.M. L’hai fotografato nel 1970. Tu avevi ventidue anni e lui ottantadue. Ti osserva intensamente, un occhio aperto e uno chiuso, come se stesse mettendo a fuoco il tuo volto. Questo modo di guardare mi ricorda quanto aveva scritto a proposito della sua raccolta Vita d’un uomo: Verso i sedici, diciassette anni, forse più tardi, ho conosciuto due giovani ingegneri francesi (…). Abitavano fuori d’Alessandria, in mezzo al deserto (...). Mi parlavano d’un porto, un porto sommerso che doveva precedere l’epoca tolemaica provando che Alessandria era un porto già prima d’Alessandro. Non se ne sa nulla (…) Il titolo del mio primo libro deriva da quel porto. Credi che Ungaretti stia cercando anche il “porto sepolto” che c’è in te?

P.M. Non credo che abbia visto un “posto”, perché il nostro incontro è stato molto breve, una mattinata. Cosa avrà visto nei miei occhi? Una giovane… Comunque in primissimo piano era fantastico, perché appena ti allontanavi un po’ diventava un omino. Ungaretti era tutto lì, il volto era la sua forza.

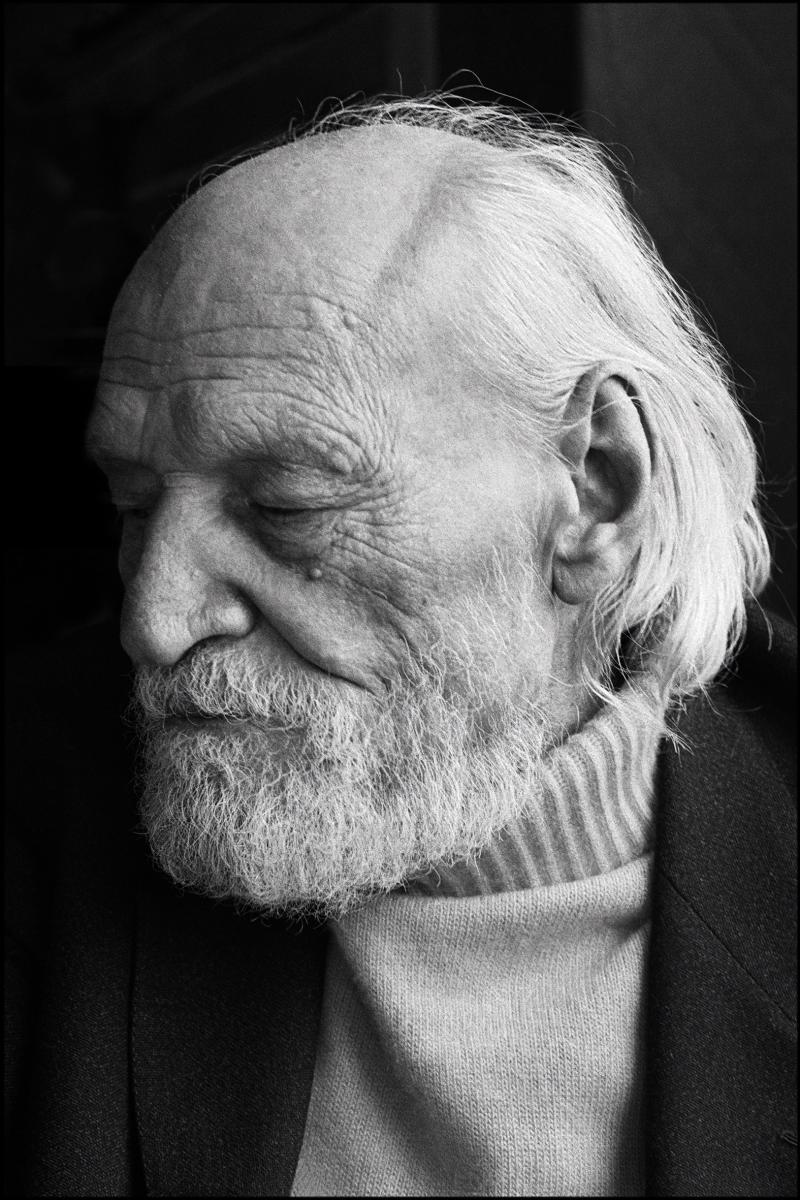

S.M. Anche la seconda foto che hai messo nel libro è suggestiva. Ha gli occhi chiusi, sembra quasi una maschera funebre…

P.M. La seconda foto in realtà era orizzontale. Lui si stava facendo imboccare da una donna che aveva cinquant’anni meno di lui e di cui era innamoratissimo. E io mi chiedevo: ma come fa a fidarsi che io non pubblichi la foto in un rotocalco scandalistico? Io ero così emozionata che non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello di fare una cosa del genere. Si era lasciato imboccare come un bambino. È morto dopo un mese… Mi ha intenerito enormemente, sia per l'immagine in sé, sia per la fiducia.

S.M. Fiducia nei tuoi confronti?

P.M. Nei confronti del mondo… Chi ero io? Una ragazzetta… Forse sta guardando me e insieme il mondo giovane che viene avanti…

S.M. In Autoritratto del 1977 metti in scena il tuo stare nascosta dietro l’obiettivo, mentre in Shanghai Express (2005) hai fotografato l’ombra delle tue mani che si muovono intorno alla macchina fotografica. Perché guardi te stessa?

P. M. Guardo me stessa perché nel femminismo, in quegli anni la domanda principale era: “perché noi non assomigliamo alle donne messe in scena da questa società?”. Non siamo quella roba, però cosa siamo? Perché sai, era molto facile dire: “quello no!”. Ma il problema era dire: “questo sì!”. Creare una presenza, provare a balbettare qualche cosa, come avevamo fatto con il libro collettivo “ci vediamo mercoledì gli altri giorni ci immaginiamo”.

S.M. Come hai realizzato Autoritratto?

P.M. Nel 1977 stavo lavorando a una serie intitolata Donne allo specchio. Volevo essere presente anch’io e così ho realizzato un dittico che era sicuramente influenzato da Franco Vaccari per l’idea di serialità, ma era anche un modo per dire a me stessa che davanti all’obiettivo potevo essere bella e sicura, ma la medesima macchina poteva moltiplicarmi e clonarmi negativamente. Mentre stavo facendo queste foto, ne ho scattata una anche dietro la fotocamera. L’ho stampata, ritagliata con una forbice a zig zag, e appesa con un filo vicino alla finestra, dove l’aria la faceva muovere. In questo dondolio ho rivisto la mia posizione di fotografa. Dopo molti anni leggo un saggio sull’oscillare scritto da Pier Aldo Rovatti. Oscillazione, in filosofia, nella letteratura, nella psicoanalisi, si può intendere come esitazione, paradosso, intermittenza, respirazione, ritmo pulsante di dentro e fuori…

S.M. Perché nella foto hai modificato l’obiettivo?

P.M. Di solito l’obiettivo è scuro perché deve prendere la luce. Ho messo della carta d'argento per dire che è un raggio di luce, un raggio di conoscenza. Poi, Elisabetta Longari, un’amica che insegna a Brera, mi ha suggerito di stamparla anche dietro ed io ho avuto l’impressione che si chiudesse un cerchio. Ora la vedi qui appesa.

S.M. Parlami di Shanghai Express…

P.M. L’ho realizzata perché mi sono chiesta cosa si vede di me mentre sto fotografando, le mani e il loro ritmo incalzante mentre armeggio intorno alla fotocamera.

S.M. Le tue mani mi hanno fatto venire in mente i giochi con le ombre che si fanno da bambini e una certa leggerezza, proprio come nel tuo Autoritratto appeso a un filo…

P.M.: Sì… Ed anche i movimenti salienti di chi fotografa e crede di avvicinarsi a un risultato. E incalza, continua, non sa, riprova, accelera e poi semplicemente smette. Tutto questo mi ha fatto pensare alla performance, sia per il movimento del fotografo che per la reazione del soggetto, che può essere attivo, imbarazzato, stanco. Il ritmo è dato ogni volta in maniera diversa dalla relazione che si crea.

S.M. La tua affermazione “si vede di più se si conosce” vale anche per il ritratto? Come fai a “sbloccare” una persona, ad entrare in relazione?

P.M. Gli parli, gli dici che sai chi è, gli fai da specchio come stai facendo con la macchina. Tu, fotografa, cerchi la tecnica migliore, perché il tuo pensiero deve essere rivolto solo a sbloccarlo, a concedersi quel tanto che vuole. Io credo che “la maschera” vada rispettata perché è la costruzione di una vita. Ma anche se ti trucchi in un certo modo, persino il colletto della camicia racconta la tua vita. Trovo importantissimo anche lo spazio bianco che c’è nel ritratto, perché è lì che io posso fare qualcosa, la faccia non è modificabile.

S.M. Nel tuo libro hai riportato una citazione di Cesare Pavese sul guardare. Noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda”, vedere è sempre un rivedere, un riattivare, “l’estasi immemoriale” della prima volta che abbiamo visto. Cosa ne pensi?

P.M. Credo d'averla trovata in un libro di Lalla Romano, poi sono andata a cercarla nelle opere di Pavese. A me ha fatto pensare un po’ agli archetipi di Jung, queste immagini interiorizzate. Per esempio la casetta che ti fanno disegnare da bambina. Ti rimane come imprinting quando poi vedi le case, o no? Ecco, l'ho presa un po’ così...

S.M. Sei stata una fotografa negli anni in cui il reportage era soprattutto una scelta di partecipazione politica e il fotoreporter faceva parte del Movimento. Perché hai deciso di non andare in quella direzione?

P.M. Ho fatto anch’io il reportage… Ma il fatto è che non ho doti da reporter. Non sono brava a cogliere l'attimo. Prediligo la regia, le Immagini del no, dedicate al referendum sul divorzio a Milano, sono lontane dalla rappresentazione diretta della realtà. Hanno un significato laterale, in seconda battuta, a seguito di una riflessione.

Paola Mattioli, Immagini del no / 18, 1974

S.M. Carla Cerati, in Donna professione reporter del 1974, ti ha ritratta mentre accudivi tua figlia e contemporaneamente lavoravi. Cosa ha significato fare la fotografa negli anni Settanta? Cosa è stato il femminismo e cosa ti ha lasciato in eredità?

P.M. Non ci servono gli stessi diritti degli uomini, ci servono delle altre cose che vogliamo. Per me è stato fondamentale andare alla Libreria delle donne. Ma la soluzione non è avere gli stessi diritti degli uomini. Nella storia i soggetti sono due, hanno uguale valore, ma sono diversi. Qui sta tutta la filosofia della differenza, e tu la puoi trovare nei libri di Carla Lonzi. Specialmente il Manifesto di Rivolta femminile che aveva scritto con Carla Accardi ed Elvira Banotti. Inoltre con l'autocoscienza le donne hanno cominciato a vedersi e parlare tra di loro. Io non ho fatto un vero percorso di autocoscienza, ma ci sono arrivata attraverso le immagini.

S.M. Che ne pensi delle mostre di sole donne?

P.M. Non credere che per questo io pensi che bisogna fare delle mostre di fotografia di sole donne. Credo che storicamente sia giusto ricostruire un percorso che è stato un po’ sottaciuto. Ricordo quando Colombo organizzava le mostre della fotografia italiana all'estero, ed erano sempre tutti e solo maschi. Ma è possibile? Tuttavia ho molta paura di quello che chiamo “stanzetta rosa”.

S.M. Mi fa venire in mente Una stanza tutta per sé di Virgina Woolf, ma al contrario…

P.M. “Stanzetta rosa” sono le mostre di sole donne e le mostre di sole donne, oggi, no! Oggi voglio confrontarmi con tutti. Non voglio stare in un'isoletta privilegiata che addirittura in questo momento, siccome c'è anche la moda, diventa e rischia di diventare troppo privilegiata. Non voglio stare nella sezione femminile, voglio stare nel mondo. Comunque la miglior spiegazione di quello che ti ho appena detto sta in Le tre ghinee di Virginia Woolf.

S.M. Dimmi anche di Donna professione reporter della Cerati.

P.M. Carla voleva che le facessi da alter ego, perché era difficile fotografarsi, e voleva far vedere com'era complicata la vita di una donna. Ecco, molto semplice.

S.M. E tu, come ti sei sentita?

P.M. Onoratissima!

S.M. E poi hai fatto quello che facevi durante la vita quotidiana?

P.M. Sì, sì, ho fatto quello che facevo dalla mattina alla sera. Insomma, con questa complicazione di avere un figlio che conosci anche tu. È stata una grande emozione, perché poi lei era leggerissima, non la sentivi nemmeno… Carla è una reporter eccezionale.

S.M. Nei primi anni del 2000, in Tanzania, a Dar es Salaam, hai fotografato alcuni artisti africani fra cui Simon Dastani; in Senegal hai ritratto l’artista-sacerdotessa Seni Camara. Perché avevi bisogno di andare in Africa? Cosa stavi cercando? Che rapporto c’è tra fotografia e arte?

P.M. Volevo andare in Africa per vedere se le “Signares” avevano a che fare qualcosa con le “Preziose”, sulle quali la Lonzi aveva iniziato le ricerche nel 1979. Si trattava di un’esperienza “femminista” ante litteram, iniziata in Francia nel 1618 da Catherine de Vivonne, marchesa di Rambouillet, che organizzava a casa sua conversazioni con le amiche, ragionando di temi culturali e politici. Allora io mi sono domandata se queste “Signares”, di cui avevo casualmente trovato un'immagine, potessero essere una variante africana delle “Preziose”. La didascalia diceva “Signara dell’inizio del XIX secolo”.

S.M. Chi erano?

P.M. Erano le depositarie di quella che nel Senegal coloniale veniva chiamata, non senza arroganza, negresse de bon ton. Una signoria, sarebbe meglio dire, ricavata nelle pieghe del dominio maschile e bianco da donne nere capaci di prendere le ricchezze di quelli che poi tornavano in patria, ai veri matrimoni, alle vere famiglie, e di farne uno stile di vita, a cavallo tra moda parigina e costumi wolof, racconto anche nel libro. Esiste anche una poesia di Senghor che parla di loro. Le “Signares” che ho fotografato si sono vestite per me, con gli abiti delle loro nonne. Bluse di seta, scialli ricamati, gonne a balze, calze bianche. In testa portavano un turbante a forma conica e al collo o in vita, sessanta giri di perle di vetro. Mi ricordavano le nostre fate, perché, se ci pensi, fate e streghe hanno un cappello a punta.

S.M. Come hai conosciuto gli artisti africani?

P.M. Quando sono andata a Dakar per le “Signares”, ho conosciuto Sarenco, un artista e collezionista, che mi ha fatto conoscere un mondo nuovo di artisti africani. Un’altra Africa… Ho intuito che seguendolo avrei potuto mostrare un continente diverso. Con l’artista-sacerdotessa Seni Camara, che non avevo mai incontrato, alla conoscenza è subentrata la meraviglia dell'incontro inaspettato…

S.M. Hai fotografato tutto, la città, il lavoro, le donne, gli artisti. Perché non hai fatto foto di paesaggio?

P.M. Hai ragione… non so fare il paesaggio. È una domanda che mi porterò nel cuore…

S.M. C’è una foto che hai tenuto sul comodino? Un’immagine a cui sei particolarmente legata? Cosa rappresenta e perché?

P.M. Non è un comodino, ma una piccola parete nella mia camera da letto. Ho messo quattro chiodi, ho tirato un filo bianco e ci ho messo delle cornici. E delle fotografie. Sono immagini di vita. Vai vicino, scegline una che ti piace.

S.M. Non hai messo “immagini del no”. Anzi, vedo un “OK”…

P.M. “OK” è un lavoro di Aldo Mondino, che è stato il mio compagno. Questa cornice me l'ha fatta lui. È una finta cornice futurista. Qui ci sono le mie nipoti, da piccole non riesco a riconoscerle, però so che questa è Ania questa è Sasha, ma le confondo. Questo in basso è mio padre, che mi adorava, e che è morto a 60 anni di cancro. Avrei voglia di scrivere su di lui, ma non ho molto materiale. Ha fatto l’avvocato a Milano, e su quella parte potrei anche riuscire a raccogliere delle informazioni. Ma non sul resto della sua vita. Quando è morta mia madre ho trovato in un cassetto la fascia tricolore del Cnl e una pistola smontata…

S.M. Grazie Paola…

Silvia Mazzucchelli, Casa di Paola Mattioli

P.M. Qui c'è ancora qualche piccolo spazio, poche cornici vuote… Senti, ho un sacco di cose da farti vedere… Che ne dici? Andiamo a pranzo e poi tiriamo dritto?

Leggi anche

Maria Grazia Meriggi, Un ritratto di paola Mattioli

Nell'immagine di copertina, Paola Mattioli, Shanghai Express / q, 2005.