Come ti smonto il Pompidou

Una città tra le più affascinanti del Novecento, lì sono nati la fotografia e il cinema, lì gli artisti e gli intellettuali si sono ritrovati nei secoli, è Parigi, la ville lumière, la città fatta di luce. La città degli impressionisti, di Picasso, di Modigliani, di Le Corbusier, di Proust, di De Gaulle, è anche la città del Centre National d'Art e de Culture Georges Pompidou, il più importante "monumento" alla cultura contemporanea del Novecento progettato da Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini e Ove Arup & Partners. Tuttavia cosa sappiamo di questa architettura e del processo che ha portato alla sua realizzazione? Le premesse sono importanti. È necessario partire dal contesto parigino di fine anni sessanta e dalla necessità di trasformare la città con ristrutturazioni radicali dei quartieri per innovare proprio con interventi puntuali di architettura contemporanea. Per la prima volta grazie alla ricerca 1968-1971 Live Centre of Information Da Pompidou a Beaubourg, del giovane storico dell'architettura genovese Boris Hamzeian, ricercatore del Centre Pompidou, possiamo avere un quadro esaustivo della genesi del famoso centro culturale francese.

Questa ricerca è l'esito del dottorato che Hamzeian ha conseguito, dopo la laurea in architettura a Genova, all'École Polytechnique Fédérale di Losanna con lo storico dell'architettura Roberto Gargiani. Hamzeian indaga il contesto storico-culturale nel quale si sviluppa il concorso di architettura per il futuro Centre national d'art e de culture, attraverso una ricerca meticolosa negli archivi di istituzioni pubbliche e private come il Centre stesso e gli archivi dei progettisti Piano, Rogers, Franchini, Arup, insieme alle interviste ai protagonisti della storia: architetti, ingegneri, curatori e responsabili delle imprese coinvolte.

Questa pubblicazione rappresenta solo la prima parte di un progetto più ampio denominato Centre Pompidou: chroniques d'idées, de conception, de fabrication et d'évolution (1968-2030); una collana editoriale dedicata alla riscoperta del suo progetto architettonico, ingegneristico e costruttivo. Grazie al ricorso a decine di migliaia di documenti d'archivio inediti e alle testimonianze dei protagonisti tra architetti, ingegneri, conservatori, rappresentanti di imprese e funzionari, questa collana mira a mettere in crisi i miti costruiti intorno alla realizzazione di questa opera e a delineare la prima crono-storia di una delle opere manifesto dell'architettura del secondo dopoguerra.

La collana editoriale si compone di tre opere principali dedicate rispettivamente a ricostruire la genesi dell'opera, l'organizzazione e lo svolgimento del concorso internazionale che ha condotto alla scelta del progetto vincitore; la storia della messa a punto del progetto di Piano+Rogers Architects e Ove Arup & Partners, dalla definizione delle sue parti sino alla cronaca del cantiere; le trasformazioni e gli interventi intercorsi a seguito dell'inaugurazione del progetto.

A questa crono-storia fanno da contrappunto delle monografie che intendono analizzare l'opera architettonica del Centre Pompidou secondo focus diversi:

– il Centre Pompidou e la sfida del Total Design, con una serie di saggi intenzionati a decostruire la macchina Beaubourg per raccontare la storia della messa a punto delle sue componenti principali

– Centre Pompidou Critical Reader, la prima antologia ragionata dei principali articoli pubblicati tra periodici di architettura e giornali e dedicati alla ricezione dell'opera

– Voices from Beaubourg, con estratti di trascrizioni condotte a decine tra i protagonisti della storia del Centre.

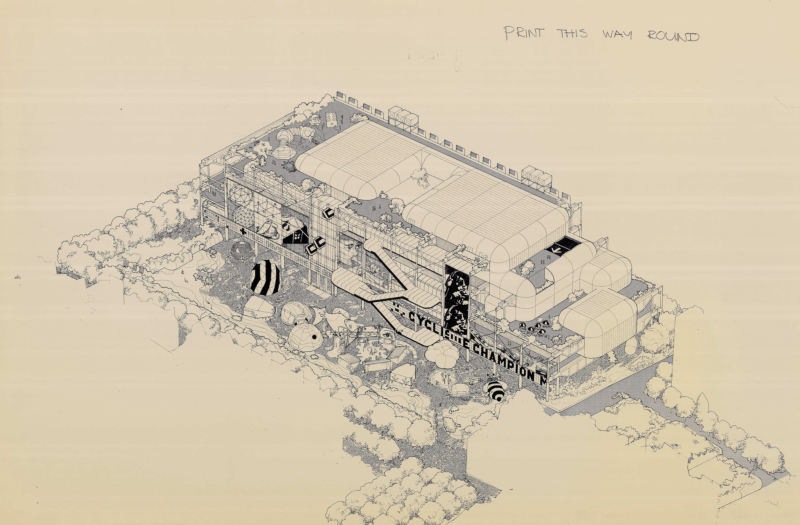

L’obiettivo di Hamzeian è riscrivere la storia di un manufatto architettonico che ha cambiato, dopo il Guggenheim di Frank Lloyd Wright, il concetto di museo e centro culturale. Il Pompidou d’altronde è figlio dell’epoca in cui viene progettato. Un periodo in cui molti architetti hanno subito l’influenza delle neo-avanguardie radicali inglesi di Archigram, Cedric Price e Metabolist. La scelta di lasciare la struttura portante in acciaio a vista separata dall’involucro museale si inserisce quell’etica as found propria del pensiero del New Brutalism, corrente architettonica anglosassone fondata da Alison e Peter Smithson, sostenuta dallo storico dell’architettura Reyner P. Banham, sorta di etica del progetto, in cui non c’è ambiguità tra progetto e realizzazione.

Hamzeian del suo ambizioso progetto ha finora realizzato due libri, 1968-1971 Live Centre of Information Da Pompidou a Beaubourg (Actar 2022) e Centre Pompidou la sfida del total design (Letteraventidue 2023).

Nella prima pubblicazione l’autore intreccia i documenti, le lettere, i disegni, gli articoli nelle riviste di architettura evidenziati da Piano e Rogers come elementi significativi a cui guardare nel tempo dell'elaborazione dell'idea architettonica. In questo modo il ricercatore genovese definisce un caleidoscopio del contesto parigino, il ruolo delle scelte politiche di Pompidou e dei suoi consiglieri che hanno consentito al progetto la sua nascita. In particolare emerge una necessità da parte di Pompidou di costruire un "monumento" presidenziale, l'ossessione di un’architettura verticale per il rinnovamento del quartiere di Les Halles caratterizzato dai padiglioni, in ferro e vetro, dei mercati comunali realizzati un secolo prima da Victor Baltard. Il rinnovamento di Les Halles prevede "due istituzioni – scrive Hamzeian – incluse nel programma del futuro Centre Beaubourg: La Bibliothèque publique d'information ... e il nuovo Centre national d'art contemporain". Dopo il concorso per Les Halles che non ha risolto la questione tra i conservatori, sostenitori del mantenimento dei padiglioni di Baltard e i fautori della loro demolizione in favore di una nuova architettura, si prefigura per Pompidou l'occasione, quando diventa presidente della repubblica nel 1969, di realizzare il suo monumento verticale dedicato all'arte e all'architettura. Questo monumento sarà formalizzato attraverso un concorso internazionale aperto con una giuria composta da architetti tra cui spicca la figura di Philip Johnson e di cui sarà presidente lo sperimentatore Jean Prouve e gli utilizzatori, ovvero direttori di musei e biblioteche europee, le istituzioni destinate ad essere presenti nel Centre. Partecipano 681 progettisti, di cui il gruppo 493 con Piano, Rogers, Franchini e Arup risulterà vincitore. Un elemento interessante è rappresentato dall’evoluzione del programma funzionale del Centre. Se all'inizio era vaga la definizione di compiti e funzioni, con il coinvolgimento di Sébastien Loste, un tecnico già collaboratore di De Gaulle, cambia il modello di centro culturale. Loste "spinge Pompidou – continua Hamzeian – verso un genere di architettura in cui valore estetico ed efficienza funzionale convivono senza escludersi". Così viene sviluppato il modello di museo laboratorio di Pontus Hultén, direttore del Museo d'Arte Moderna di Stoccolma, che prevede spazi flessibili e funzionali. Questo sarà il "monumento" di Pompidou, la cui vocazione verticale è sostituita da un’architettura orizzontale. Hamzeian, come un archeologo, ha scavato negli archivi per rimettere in ordine la storia, la sequenza dei fatti e i protagonisti, non solo quelli noti come Piano e Rogers, ma ha fatto emergere il ruolo dello studio di ingegneria inglese Ove Arup, fondamentale nella scelta della tecnica costruttiva grazie al lavoro di Ted Happold e del suo gruppo, come il contributo altrettanto importante dell'altro genovese, Gianfranco Franchini.

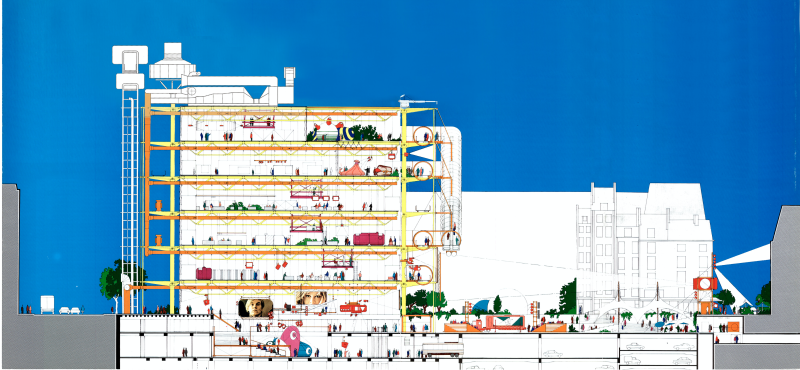

Nel secondo libro l’indagine si sposta sullo smontaggio pezzo per pezzo del Centre. Innanzitutto si procede con l’analisi del progetto tra i vari progettisti, gli ingegneri di Ove Arup & Partners e gli architetti Piano, Rogers e Franchini, ma anche gli aspetti principali e le scelte progettuali che hanno determinato la forza di questo insieme architettonico. Soprannominato dai parigini “la rafinerie” per la presenza dei tubi colorati e dell’enfasi data alla struttura che lo rende simile a un edificio industriale, con l’avvento dell’informatica e della cultura pop, il Pompidou esemplifica il concetto di architettura-macchina teorizzato da Le Corbusier.

“Il Centre Pompidou – scrive Hamzeian – diventa quindi l’occasione di concepire un edificio-macchina che mette in crisi la definizione stessa di architettura delineando una progettazione corale ... in cui architetti e ingegneri, sin dalle fasi preliminari del progetto, dialogano non soltanto con imprese di costruzione, curatori museali, specialisti di biblioteche e direttori d’orchestra ma vanno anche alla ricerca di scienziati di aero e idrodinamica, di tecnici del suono, di esperti di metallurgia, di pionieri della cibernetica e dell’informatica ... sino ad arrivare alle imprese legate ai programmi dei vettori della NASA e della monorotaia francese Aerotrain, con l’intenzione di includerne i ritrovati tecnologici nella macchina-Beaubourg”. Vi è dunque la necessità dell’autore di “dis-assembrarla” smontando pezzo per pezzo partendo dall’inizio, ovvero l’ingegnere Ted Happold di Ove Arup che decide di partecipare al concorso coinvolgendo Richard e Su Rogers con i quali nel 1970 aveva progettato la copertura metallica retrattile per il campo da calcio del Chelsea. La composizione della giuria con Philip Johnson e Jean Prouvé, il grande sperimentatore delle strutture in acciaio, ha costituito la garanzia sul tipo di architettura da proporre, sperimentando la tecnica di fusione del metallo, propria fin dal XIX secolo sia degli inglesi che dei francesi, abbandonando ghisa e ferro per l’acciaio. L’incontro con Piano fu importante per la sua ricerca con strutture modulari e prefabbricate che stava sperimentando nell’impresa del padre nei sobborghi di Genova, tra Voltri e la Valpolcevera, una delle fasi più interessanti della sua carriera professionale. Non è un caso che proprio Piano studi gli Archigram per la loro idea di città mobile e modulare al pari dei Metabolist giapponesi e di Bucky Fuller. L’incontro tra Piano e Gianfranco Franchini avviene al Politecnico di Milano, entrambi sono interessati alle strutture leggere e prefabbricate. I due architetti, prima di lavorare insieme al Beaubourg, progettano la riqualificazione della delegazione genovese di Sestri Ponente, dove oltre a hotel e appartamenti sono previsti “centri educativi – scrive Hamzeian – da inserire in edifici da ristrutturare o in padiglioni prefabbricati da innestare sulle opere esistenti”. Questa attitudine dimostra il carattere sperimentale che Piano insieme a Rogers, Franchini e Arup andranno ad attuare con il progetto del Centre. Uno degli aspetti meno analizzati nel racconto della storia del Pompidou è l’importanza della piazza antistante, una piattaforma orizzontale che porta fuori dal museo l’idea di spazio pubblico, erede della controcultura sessantottina, completando sinergicamente la parete-schermo della facciata principale. Allo stesso tempo la versatilità e l’adattabilità di questa architettura consente al gruppo di progettisti di prevalere nel concorso internazionale.

La lettura di questo secondo libro di Hamzeian consente un ulteriore approfondimento che indaga le scelte formali, funzionali e tecnologiche con l’obiettivo di raccontarne le complessità, ma soprattutto evidenziarne la caratteristica di un grande meccano fatto di frammenti che ne costituiscono, ancora oggi, una straordinaria macchina generatrice di visioni e immaginari.

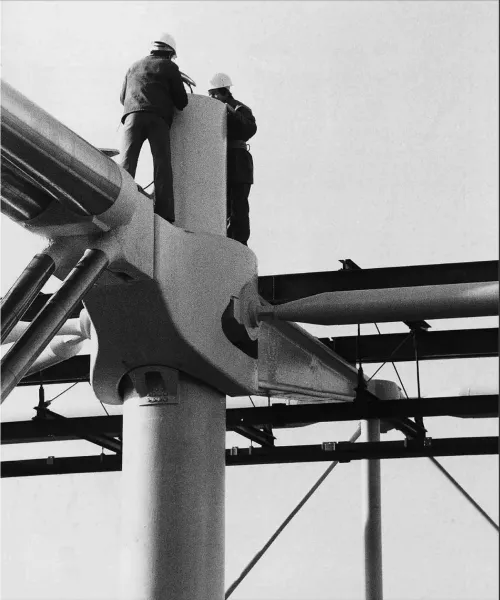

In copertina, Piano+Rogers Architects e Ove Arup & Partners, Centre Pompidou, operai al lavoro sulla Gerberette per l’installazione delle pompe del sistema di riempimento ad acqua trattata, 1976.