Friedman contro Le Corbusier

“Ci sono due modi di sperimentare. C'è l'esperimento che serve a dimostrare quello che dici, dove sei sicuro dei risultati. Ma c'è anche l'esperienza interessante, dove non sai cosa troverai, dove sei pronto a tutte le sorprese. E per me, questa è la situazione nell'architettura, non lo sappiamo veramente, cosa succede. Un piano, è molto bello, è carta. Ma nella realtà, cosa succede? È un edificio. Non è semplicemente quello che costruiamo, non finisce quando l'architetto ha finito. Al contrario, inizia ad esistere da quel momento. Come lo usano le persone? E questo è importante, come lo usano le persone? Come usano una città? Non c'è alcun urbanista che possa prevedere l'uso. È sempre una sorpresa […]”. Così inizia l’intervista che nel 2009 registro nell’appartamento parigino di Friedman in boulevard Garibaldi. Uno spazio denso di maquette, ritagli di carta, collage. Un appartamento che lo si attraversa come una sorta di museo che viene incrementato fino ad esaurire ogni spazio disponibile, un luogo della memoria di un grande sperimentatore.

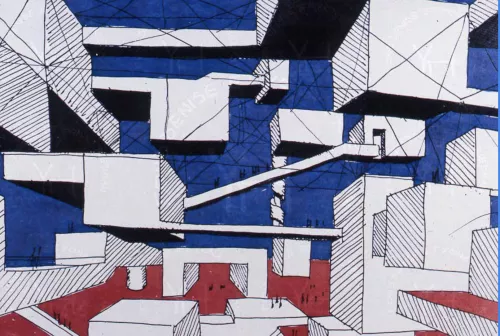

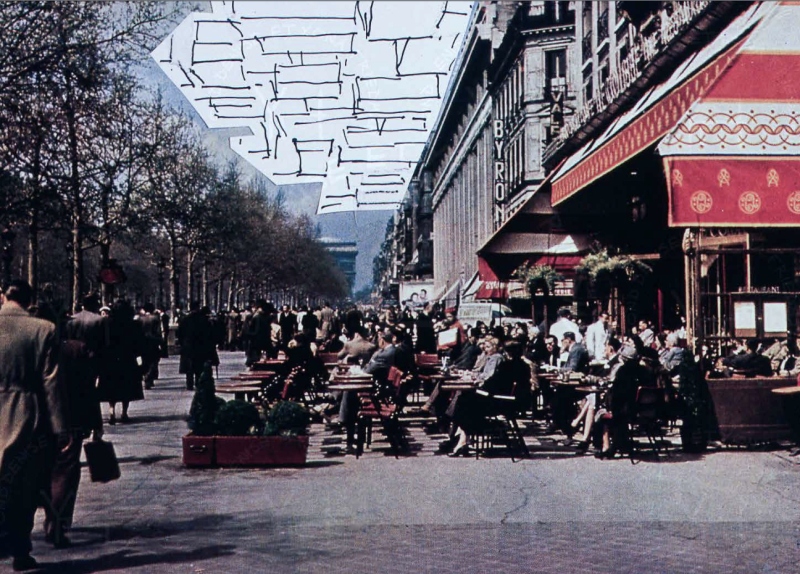

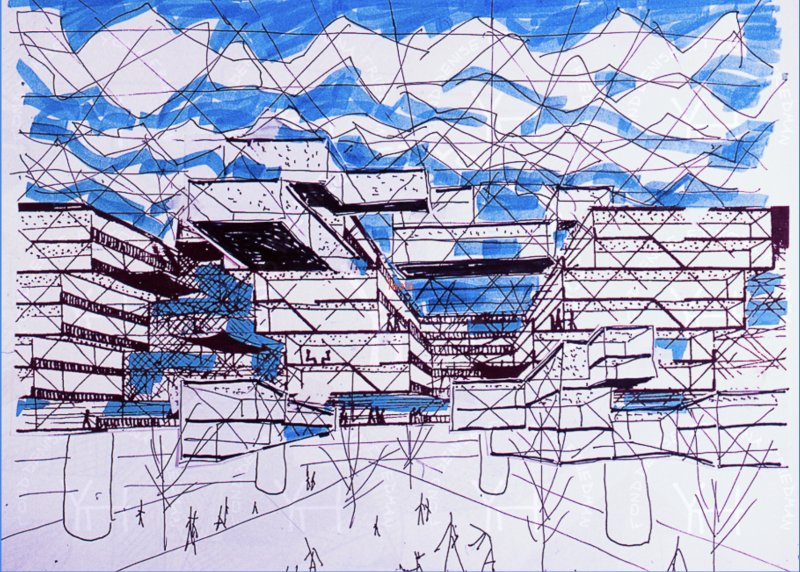

La storia di Yona Friedman si inserisce nel panorama dei grandi visionari del Novecento, che ha compreso Le Corbusier, Buckminster Fuller, Paolo Soleri, i Metabolist. Architetti e sperimentatori che hanno indicato una via da percorrere con i loro progetti. Questa attenzione per le relazioni tra spazio, individuo singolo e collettivo costituisce la base della sua sperimentazione a partire dalla Ville Spatiale (1958-1962). Una città sospesa fatta da un sistema di travi reticolari e pilastri-traliccio che definiscono una infrastruttura sospesa, poi ripresa ed enfatizzata maggiormente nella Biosphere The Global Infrastructure (2016), per il passaggio delle tecnologie e la collocazione delle unità abitative. In questo modo rende consapevole il cittadino che in modo autonomo può progettare la sua abitazione e contemporaneamente con questa città sospesa ingloba gli edifici esistenti e non aumenta l’occupazione del suolo che rimane libero. Nel 1956 al CIAM di Dubrovnik Friedman presenta l’Architecture Mobile. Un modo di occupare lo spazio con elementi strutturali a griglia che aggregandosi all’infinito danno origine alla Ville Spatiale, che rimane una delle eredità più importanti dell’architetto ungherese. L’altro elemento centrale riguarda la capacità di immaginare, come solo i visionari sanno fare, le trasformazioni dei territori disegnando scenari che poi si avverano, come in Contintent City (1961) dove l’Europa viene rappresentata da un network di ferrovie ad alta velocità, componendo una grande città europea senza confini (eredità dell’essere ebreo e dell’aver vissuto la guerra sulla sua pelle). Questa premessa è necessaria per contestualizzare il pensiero di Friedman che per l’intera vita ha sperimentato mettendo al centro le persone, gli abitanti, le comunità. L’occasione di riflettere sul suo pensiero critico viene dalla ripubblicazione de L’architettura di sopravvivenza (Bollati Boringhieri, 2024), scritto inizialmente nel 1978, che sintetizza l’approccio all’architettura evidenziando alcuni aspetti nei rapporti tra committente e architetto, definendo le modalità operative in cui il committente può agire senza il progettista, anche se in alcuni passaggi appare come una provocazione pur ben dimostrata da schemi e diagrammi. Sono sei le questioni poste da Friedman:

“A chi spetta il diritto di decidere in materia di architettura?

Come assicurare questo diritto alle persone cui esso spetta?

Come farlo in un mondo che va verso una povertà crescente?

Come sopravvivere in tale mondo?

Che cos’è questo mondo povero?

Come agire di fronte a queste prospettive?”.

Sono domande legittime a cui Friedman tenta delle risposte che hanno certamente un fondamento ma tuttavia appaiono nel solco della non realizzabilità nel momento che presuppongono un contesto sociale e politico molto diverso. La disciplina dell’architettura stava subendo, fino dagli anni cinquanta, una crisi di identità che viene dopo la fine del movimento moderno e il rapido sviluppo globale dell’International Style. Negli anni della contestazione sessantottina la controcultura e le neo-avanguardie architettoniche radicali determinano un ulteriore allontanamento dalla tradizione dell’architetto-demiurgo. È pur vero che alla fine degli anni sessanta quando il libro di Friedman esce per la prima volta, i temi della partecipazione erano al centro del dibattito iniziato nel 1968, in cui si rivoluziona il linguaggio, dall’arte alla letteratura (Gruppo ‘63) per proseguire nel decennio successivo fino all’avvento del Postmodern, nella prima Biennale di Architettura a Venezia diretta da Paolo Portoghesi.

In Italia uno degli artefici della partecipazione è l’architetto Giancarlo De Carlo che la adotta nel 1966 quando elabora il Piano Regolatore di Urbino, nel 1969 per il Piano particolareggiato di Rimini e infine per il Villaggio Matteotti a Terni nei primi anni settanta, in cui l’architetto genovese ascolta e interpreta i desideri degli abitanti per trasformarli in architettura. Diversamente Friedman propone che l’abitante sia il fautore dell’oggetto architettonico senza l’aiuto dell’architetto. Infatti la storia dell’abitare ci ha tramandato nei secoli case che sono state costruite dai loro abitanti per soddisfare i loro bisogni. Questo avviene soprattutto nei contesti poveri come quelli della cosiddetta architettura informale sia in Europa sia in Latinoamerica, archetipi da cui si sono nutriti generazioni di architetti. Nel 1964 Bernard Rudofsky cura la mostra al MoMA Architecture without Architects An introduction to a Non-Pedigreed Architecture, in cui analizza proprio le architetture senza autore. Architetture nate dalla creatività dei loro abitanti per necessità, dalle costruzioni cinesi alle case mediterranee, dalle architetture nomadi del deserto sahariano alle architetture vernacolari italiane. Friedman fin dai suoi primi disegni dell’Architecture Mobile agisce con strutture modulari e reticolari, evoluzione delle tende dei nomadi del deserto, così anche il lavoro di Rudofsky non deve essergli stato estraneo, troppe le affinità.

“La soddisfazione del futuro abitante – scrive Friedman – vale a dire dei suoi desideri, è la ragione d’essere della realizzazione dell’oggetto architettonico”. L’abitante non è capace di comunicare i suoi bisogni all’architetto sostiene Friedman, per questo ha necessità di istruzioni per essere autonomo nel costruire la propria dimora attraverso l’autopianificazione. Ma come si fa oggi con la burocrazia? Nel secolo scorso era ancora possibile andare nel deserto dell’Arizona o del Texas per costruire il proprio rifugio, all’interno di un’idea micro di aggregazione sociale, ben distinta dalla città e dalla metropoli. Oggi si potrebbe dire che i paesi possono assumere quella dimensione fisica a cui si riferisce Friedman, dove l’unione di pochi rinsalda prima di ogni altra cosa i legami sociali. È questo a cui tende il manifesto politico che lui propone, un ribaltamento del punto di vista e dell’azione dell’abitante autonomo, without architects.

Per esplicitare meglio il suo agire l’architetto ungherese disegna schematicamente le varie possibilità in cui l’abitante può autopianificare la sua casa, partendo da una struttura esistente e iniziando a bucarla per ottenere il soleggiamento o utilizzare gli spazi vuoti come terrazze-giardino e poi dopo la scelta tecnica, imparare il linguaggio. Linguaggio che per Friedman significa pareti mobili, i soffitti appesi ai solai, e le strutture formate da un tetto al di sotto del quale l’abitante può organizzare liberamente lo spazio. “E la farete [l’autopianificazione] senza pianificatori paternalisti – scrive Friedman – che vogliono educarvi per fare di voi qualcun altro”.

In questa affermazione si denota un duro attacco alla politica dei CIAM e in particolare a Le Corbusier che nella Carta di Atene (1933) si parla di “abitare, lavorare, spostarsi e divertirsi” in contrapposizione con la “prima Carta di Atene, quella non scritta – scrive Friedman – nata più di diecimila anni fa, si trattava di mangiare, dormire, proteggersi e comunicare con gli altri”.

Tuttavia oggi, quarantasei anni dopo la pubblicazione di L’architettura di sopravvivenza, il testimone da Friedman lo hanno preso i collettivi di architetti e artisti che dialogano con le comunità di abitanti per costruire o meglio ricostruire i loro spazi pubblici, attraverso i cantieri di costruzione partecipata nella vecchia Europa e in Latinoamerica. Invece per rimanere nel campo dell’architettura si ricorda il lavoro di Alejandro Aravena con il progetto Elemental in Cile. Nel 2004 nella città di Iquique, Aravena ha sviluppato un progetto pilota di edilizia “da completare” che ha interessato 93 famiglie, al costo di 7.500$ per unità, corrispondenti al sussidio governativo cileno per l’acquisto dell’area, agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

In questo caso gli abitanti hanno alterato completamente l’architettura per adattarla alle loro necessità, dai colori agli arredi. In questo modo hanno adottato, inconsapevolmente, l’autopianificazione teorizzata da Yona Friedman, che si dimostra, ancora una volta, un visionario anticipatore del futuro. Il contributo di Friedman appare ancora più vitale e necessario oggi con la deriva assunta dal progetto di architettura, governata unicamente dai gruppi finanziari che alterano i territori omologandoli con lo stesso linguaggio, da Milano a Seul. Territori privati della loro storia urbana, nei quali operano architetti fintamente green e smart impegnati nel soddisfare il loro ego con l’edificio-icona. Gli architetti e la politica urbanistica delle amministrazioni pubbliche non vogliono risolvere le problematiche degli abitanti della “città povera”, oggi non sono più la bidonville che richiama Friedman, ma tutti quegli abitanti che non riescono più a vivere nelle città perché la gentrification li espelle nell’area metropolitana, con l’unico scopo di costruire i nuovi distretti della moda, del design, degli affari, ma la città rimarrà sempre quella fatta dai suoi abitanti che la vivono e la modificano continuamente.

Leggi anche

Manuel Orazi, Quanti Iona Friedman?

Andrea Boccoe Franco Bunčuga, Iona Friedman e le utopie realizzabili

Doppiozero, “L’ordine complicato” di Iona Friedman

In copertina, Ville Spatiale (1958-1962), Fond Denise et Yona Friedman.