Dorothea Lange, racconti di vita e lavoro

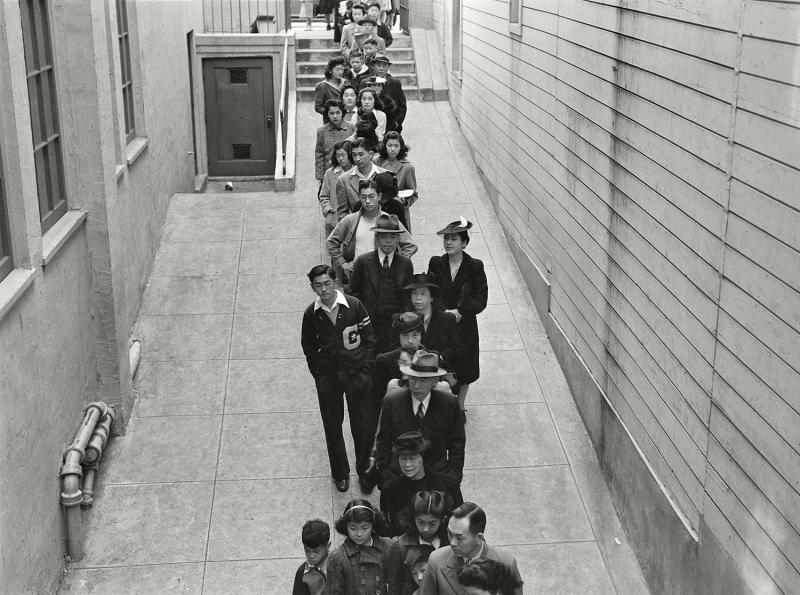

“I am an American”. Cosa potesse significare questa frase nel 1942 – o cosa possa significare oggi – forse è un mistero ancora da risolvere. Un americano era un giapponese portato via da casa propria, insieme ad altre migliaia di suoi connazionali su suolo statunitense, dopo l’attacco a Pearl Harbor per essere rinchiuso, privato di tutto, in un centro di raccolta a chilometri di distanza.

Un americano era il guardiano dei manovali afroamericani nelle piantagioni del Sud ed erano gli afro-americani, appunto, a cui la memoria collettiva concede il proprio sguardo ammirato ravvedendo in loro le origini del blues, prima, del bop, del jazz, poi, inequivocabilmente l’America. Negli anni Trenta l’America era una terra popolata da irlandesi e italiani e vari europei fuggiti decenni prima dal continente per correre su carovane malridotte e lottare per vincere il terreno su cui costruire la propria futura casa. Era dunque un deserto inospitale, l’America, che l’europeo arrivato all’improvviso non aveva bene idea di come abitare, né di come sopravviverci. Ed erano le metropoli, l’America, la nuova strabiliante ricchezza infranta nel 1929 con la Grande Depressione. Chissà se a riferirsi all’America non si compia sempre una mutilazione grave di significato, sacrificando sempre nel proprio immaginario parti fondamentali di un organismo giovane e disordinato, complesso e inafferrabile. Il nord dal sud, l’est dall’ovest, l’America è anche una croce – o un piano cartesiano – di contraddizioni e differenze, questo è chiaro forse a tutti, un insieme multifocale di simboli e possibilità narrative, di verità non definitive, confutabili da uno Stato all’altro in una labirintica rincorsa identitaria.

Dorothea Lange (1895 – 1965) era un’americana del New Jersey, nipote di immigrati tedeschi, studiò fotografia a New York e a fianco del fotografo Arnold Genthe. La Farm Security Administration venne fondata dal Presidente Roosevelt nel 1937 per documentare le condizioni dei contadini costretti a migrare in seguito alle devastazioni avvenute nel Sud a causa delle tempeste di sabbia (Dust Bowl) e di condizioni climatiche tali da far inaridire milioni di chilometri quadrati di terreno.

Un paio di tappe letterarie possono evidenziare irrevocabilmente il bipolarismo di quegli anni: nel 1925 usciva Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, nel 1929 L’urlo e il furore di William Faulkner. Dorothea Lange, insieme a decine dei più importanti nomi della fotografia americana, da Walker Evans ad Ansel Adams, viaggia e documenta i tragitti delle migrazioni, i campi abitativi improvvisati in cui si riescono a installare i contadini costretti ad abbandonare le proprie case e le proprie terre inaridite.

Presso Camera, a Torino, l’omaggio a Dorothea Lange porta il sottotitolo “Racconti di vita e lavoro”: una mostra ricca di più di 200 immagini, curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, che permette di far sedimentare il tema portante del corposo lavoro della fotografa – riportando anche le didascalie da lei stessa scritte all’epoca degli scatti – attraverso il binario esistenziale che ha dovuto sopravvivere per far ottenere l’una e l’altro.

Con la fotografia si è spesso voluto e pensato, dai suoi esordi, di cambiare il mondo: lo si sente dire spesso dai reporter attivi soprattutto una, due generazioni fa, italiani e non, e quasi sempre l’epilogo di questa speranza risulta essere stata la disillusione cocente di scoprire la fotografia impotente per sostenere un sogno simile. La fotografia e la volontà di cambiare il mondo davvero sono da sempre strette in una morsa, in un rapporto spesso destinato a fallire.

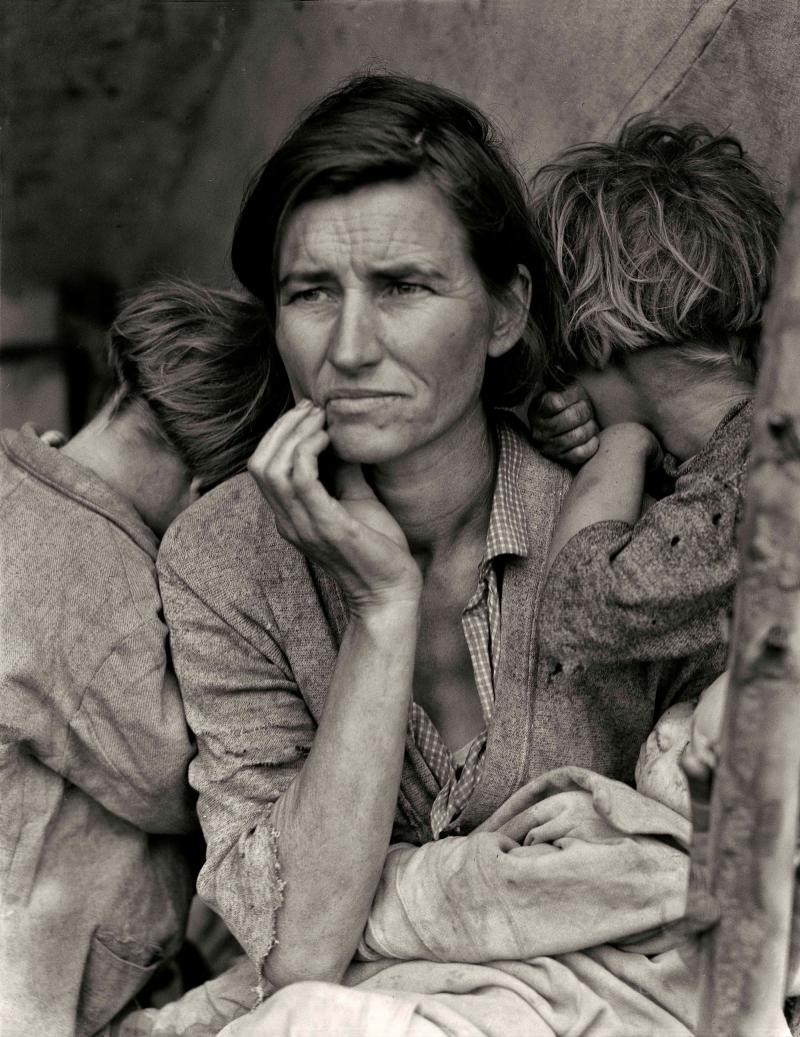

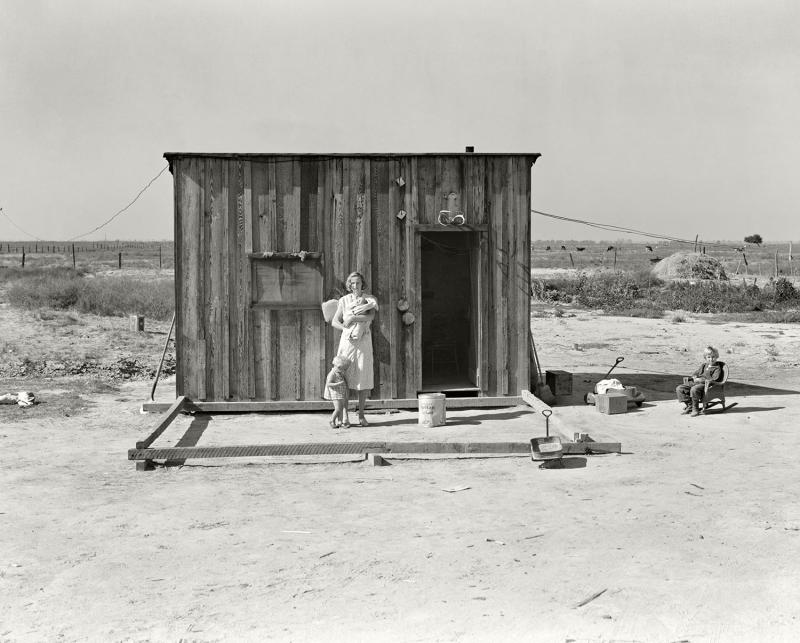

Ma non sempre: alla Lange si deve infatti l’iconica fotografia della Migrant Mother, immagine che come poche nella storia della fotografia è stata in grado di smuovere le coscienze: forse le si possono accostare soltanto l’immagine del premio Pulitzer Kevin Carter The vulture and the Little girl, la bambina del Sudan denutrita accovacciata con un avvoltoio sullo sfondo, e la Napalm girl di Nick Ut, anch’egli premio Pulitzer, raffigurante alcuni bambini in Vietnam in fuga e disperati dopo un attacco americano. In una trinità simbolica e femminile, la Migrant Mother pare la capostipite di una genia di simboli della narrazione storica dell’umanità, sottolineando ancora una volta quanto in fotografia ogni metafora debba scontrarsi e recuperare il proprio contenuto in ciò che di vero esiste, nelle cose e nelle persone vissute davvero. A questo proposito vale la pena soffermarsi su quanto dichiarato da Kim Phúc, la bambina raffigurata da Nick Ut, cresciuta nell’aura mitica che le si è formata attorno, negli anni, come icona degli orrori della guerra in Vietnam: “Noi siamo persone, oltre che simboli. Abbiamo bisogno di lavorare, di persone da amare.” Diventare simbolo in fotografia spesso, infatti, significa essere scelti per rappresentare principalmente se stessi: dal volto della madre migrante non si può ravvisare davvero una Madonna, così come in Kim Puch bambina, nuda, urlante nella fotografia di Nick Ut non si potrà mai trovare un cherubino. Elevare a simbolo in fotografia significa trovare un volto che abbia in sé non solo la propria storia, ma quella di tutti quelli che appartengono a un comune destino; significa caricare – appesantire, forse – lineamenti specifici di migliaia di sorti diverse unite da un’identica matrice. La mostra segue il corso degli anni in cui la Lange si addentra nelle aree più colpite dai drammi della Dust Bowl, seguita dal marito Paul Taylor, economista e agronomo, che aiuta a redigere i quaderni – visibili in mostra – delle fotografie di Dorothea con studi e interviste, non mancando di appellarsi al governo stesso perché intervenga immediatamente per risollevare le sorti di migliaia di sfollati senza speranza. Da abile e rinomata ritrattista quale Dorothea Lange era prima di partire per i reportage commissionati dalla FSA, non c’è paura nelle sue immagini di cercare lo sguardo dei propri soggetti scelti come taciti portavoce di parte della storia americana; nessun problema ad avvicinarsi, facendo attenzione, ai bambini che si stavano ammalando, agli interni di coppie da poco sposate di colpo ritrovate in strada in cerca di lavoro e rifugio. L’America è dunque stata anche queste migrazioni, abbandono e ricerca, le case di cartone.

Nulla di quanto si vede nelle immagini di Dorothea Lange pare possa essere esistito altrove: la beffa della cultura pubblicitaria affiancata al cammino esausto dei braccianti – Next time try the train! – è lo schiaffo definitivo, l’errore di calcolo di un sistema basato sul codice binario delle esistenze contrapposte che si trova a nutrire e programmare.

Quello americano è un deserto che non santifica chi ci si ritrova perso, in cui i miraggi portano l’insegna Coca-Cola e Chesterfield; ed è con questa consapevolezza che la speranza può risiedere soltanto nelle mani callose e piagate dell’uomo, in possibilità di salvezza solo se concesse da altri uomini, quelli con gli abiti bianchi e il cappello mentre sonnecchiano al parco.

La situazione è drammatica e la conseguenza è lo spostamento di massa verso terre che possano garantire qualcosa in più di quanto ci si lascia alle spalle: senza guide o profeti le masse di persone si muovono trovando altra terra in cui solo provare ad abitare. Si parlava dei simboli. La Migrant Mother ha un nome nonostante le promesse che non venisse rivelato mai: Florence Leona Christie Thompson, in posa nella foto che a lungo andare da opera d’arte divenne un francobollo, parabola esemplare. Sul sito del MoMa esiste una pagina dedicata a Dorothea Lange, che al in quel museo è stata esposta per la prima volta alla fine degli anni Quaranta insieme ad altri suoi colleghi della Farm Security Administration. Nel 1943 il MoMa aveva anche acquisito alcune fotografie di Weegee, il noto reporter di cronaca nera che ha raccontato la crudeltà che circolava per le strade di New York; accogliere qualche anno dopo le immagini di Dorothea Lange significava voler davvero raccontare la storia del proprio Paese, scoprirne i demoni, i confini, delinearne l’immaginario, la portata umana dei suoi figli, provare a riconoscerli tutti. “Il viso umano è il linguaggio universale” si sente dire alla Lange in un video in cui ormai appare anziana. La privazione della propria casa – realtà in cui possono coesistere e crescere la vita e il lavoro del titolo – è ciò che anche negli scatti inediti dell’esodo dei cittadini giapponesi residenti negli Stati Uniti dopo l’attacco a Pearl Harbor del 1941 è il tema conduttore che unisce le centinaia di volti che ritroviamo in mostra.

Anche in questo caso Dorothea, avvicinandosi senza remore ai suoi soggetti, immortala i volti costretti a reimparare il linguaggio della sopravvivenza in un altro luogo a seguito di uno spostamento forzato – questa volta non dagli eventi climatici ma da quelli storici. Per uno strano incrocio narrativo, Dorothea Lange nel 1938 – cinque anni prima delle misure che il governo americano prese nei confronti dei propri residenti giapponesi – mentre era in viaggio per la FSA fotografò un cartello che recitava “This is your country. Don’t let the big men take it away from you”.

In una scritta a stampatello risulta così evidente come dover lasciare casa propria equivalga a dover lasciare anche il proprio paese, perdere la collocazione territoriale in cui poter ritrovare la propria dimensione materiale e immateriale: la Lange, nel fotografare l’esodo naturale o politico di alcuni cittadini americani, racconta di chi, per un momento, di quell’America così già di per sé eterea non ritrova più nemmeno un labile contorno da indicare per definirla, per dirla sua. Pur vagando tra i confini di una stessa nazione, i contadini del Sud e i giapponesi della California sono i “rootless” di cui parla Dorothea Lange, sono “il movimento del cammino” che per anni non smise di seguire per individuarne le tracce, portarle a noi; capirne la direzione anche quando non c’era.

In copertina, Dorothea Lange, Raccoglitore migrante di cotone, Eloy, Arizona, 1940.