Pirelli HangarBicocca, Milano / When you leave “Take Me (I'm Yours)”

Con questa mostra collettiva, gli ideatori-curatori Hans Ulrich Obrist (Weinfelden-CH, 1966) e Christian Boltanski (Parigi, 1944), in questa occasione insieme a Chiara Parisi e Roberta Tenconi, portano al Pirelli HangarBicocca di Milano, un progetto presentato per la prima volta alla Serpentine Gallery di Londra nella primavera del 1995 e che – a distanza di vent'anni – è stato ripensato in diversi modi per essere riproposto a Parigi, Copenaghen e New York, passando per Buenos Aires. Con una breve sosta anche a Bologna, il 7 ottobre scorso, proprio nell'ambito di un più grande progetto espositivo e di una mostra retrospettiva dedicati all'artista francese.

Gli artisti italiani e internazionali coinvolti, appartenenti a diverse tendenze e differenti generazioni, sono 58, il design della mostra e lo spazio sono stati concepiti e allestiti da Martino Gamper.

Il fruitore – anche se meglio sarebbe considerarlo spettatore partecipe, uno “spettattore”, perché è a un tempo attore e pubblico di un'articolata performance a più livelli, chiamato ad agire nello spazio, a modificarlo fisicamente e persino a svuotarlo. In questo modo, lo spettattore si trova fin da subito nello spazio d'azione, perché la mostra si estende oltre lo spazio espositivo, esce dai suoi confini tradizionali.

Non è un caso che alcuni progetti siano stati concepiti proprio per il web, il catalogo e il programma di eventi performativi previsti solo per la sera dell'inaugurazione e il giorno del finissage.

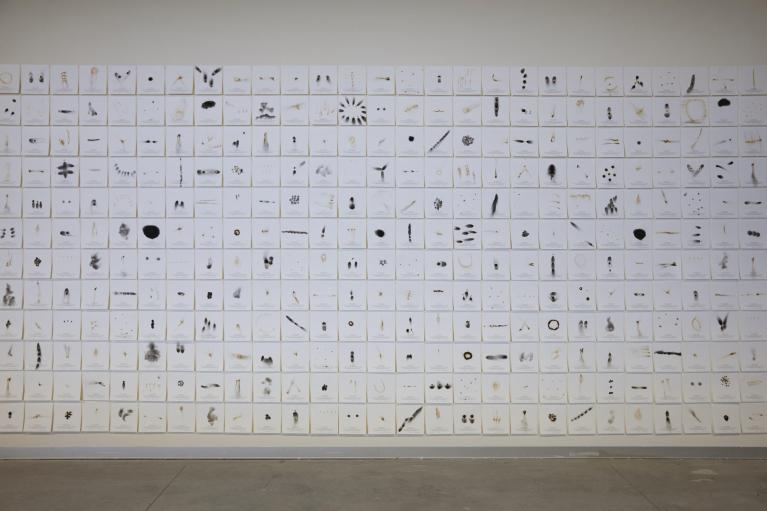

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Superando la soglia della Sequenza, opera ambientale di Fausto Melotti – mi appare sempre maestosa, e magnifica con ogni condizione atmosferica e di luce – ed entrando così nell'atrio dell'Hangar, si ha subito accesso al giardino dei desideri di Yoko Ono: due Wish Trees – piante di limone Madernino – attendono di essere incoronate da desideri, sogni, pensieri, goliardìe e disegni dei visitatori. Nell'incertezza, l'artista offre indicazioni e mette a disposizione penne, cartoncini e cordoncini per annodarli alla chioma verde, speranza. Dopo la chiusura dell'esposizione, ogni biglietto sarà raccolto da Mother Superior e prontamente conservato insieme a un milione d'altri (e più), sotterrati insieme sotto l'Imagine Peace Tower creata proprio da Yoko a Reykjavík.

Sempre nel foyer, accanto al bookshop, si trovano alcuni numeri di «point d'ironie» – una pubblicazione più o meno periodica, nata nel 1997 dall'incontro tra la fashion designer francese agnès b. e i due curatori, Boltanski e Obrist – stampata in 100.000 copie, di solito distribuite gratuitamente nei musei e nelle gallerie, in teatri, librerie e scuole di tutto il mondo – e in questi giorni all'Hangar.

Entrando al Bookshop, invece, viene riproposta e attualizzata un'azione di Gianfranco Baruchello, presentata per la prima volta nel 1968 alla storica galleria La Tartaruga di Roma; l'azione prevede che Finanziaria Artiflex, una società fittizia da lui fondata, proponga l'acquisto di una scatola contenente 50 centesimi, ad 1 euro o viceversa (500 esemplari per tipologia).

Il ricavato (eventuale e auspicato) sarà poi devoluto ad un'organizzazione benefica scelta dall'artista.

La mostra è accessibile gratuitamente, ma per interagire attivamente e poter «comporre la propria collezione» è necessario acquistare qui o all'ingresso (per la cifra simbolica di € 10) una shopper di carta firmata Boltanski – dovrebbe essere la prima opera conquistata da portare a casa – che permetterà, altresì, di intervenire e modificare alcune altre opere, e in molti casi persino di appropriarsene. Il titolo è programmatico; e in fondo, parla chiaro: «Prendimi (sono tuo, tua)».

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Questo discorso non può eludere il fatto che, in questo ripensamento sulle modalità di produzione, esposizione e circolazione dell'arte, il suo statuto venga interrogato: che cos'è un'opera d'arte?

Naturalmente una sola risposta non c'è, perché, sostanzialmente, nella parola arte risiede un'ambiguità radicale: significa tanto un oggetto, quanto una capacità di fare. Ogni definizione può cogliere solo una determinata sfaccettatura dell'arte, non la sua verità. Da un punto di vista squisitamente filosofico, l'arte sfida il pensiero, mettendo in dubbio la sua capacità di poter raggiungere la verità che riguarda una specifica zona dell'essere; tentativo fallimentare di fronte agli imprevedibili limiti concettuali.

A Dino Formaggio resta forse l'ultima parola in un dibattito ormai abbandonato dalla filosofia continentale, vivo però nell'estetica anglo-americana: «arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte».

Il testo per la riedizione 2015 di TMIY, alla Monnaie di Parigi, tratto da una conversazione tra i curatori, sottolinea giustamente «il grado zero dell'oggetto di valore» in questo contesto; Obrist pone anche l'attenzione sull'idea di arte come bene comune e condiviso, e sulla possibilità del dono, ricordando William Morris, Lewis Hyde e Jean Starobinski.

I curatori dichiarano in modo manifesto e provocatorio – la provocazione è il modo di molte forme ed espressioni concettuali – l'intento di «rompere un tabù» (voir: la sacralità dell'opera) attraverso la conseguente mise en abîme di ogni regola vigente in un'istituzione museale o in un consueto spazio espositivo e, contestualmente, anche delle norme di comportamento di un visitatore: ci si trova molto vicini a una breccia etica, la soglia del lecito e consentito può essere superata, ma solo ad alcune necessarie e ineludibili condizioni. Quelle attraverso cui misuriamo il nostro essere-nel-mondo, un essere radicalmente in relazione con l'Altro, l'altero, l'estraneo – un essere immerso in uno spazio e in un tempo dove, incessantemente, operiamo delle scelte e possiamo rispecchiarci nelle nostre azioni che, in modo inevitabile, ci modellano e definiscono.

Non sono forse le esperienze che facciamo, come le viviamo, a renderci quello che siamo?

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

L'idea, nata nel solco tracciato da Marcel Duchamp (qui in veste di 'convitato di pietra'), vorrebbe essere innovativa: l'elemento di originalità rispetto alle passate esperienze e idee, a detta di Obrist, è determinato dall'avvento di Internet che apre l'«era della globalizzazione», quindi sulla possibilità di estensione, diffusione e condivisione a livello mondiale di nuove regole per inedite esperienze partecipate dell'arte. I visitatori – quelli con la shopper, almeno – non solo sono autorizzati a oltrepassare i limiti solitamente imposti nei musei (per ovvie ragioni di conservazione e sicurezza), ma sono persino invitati a infrangerli, a ridurre o annullare la distanza di interazione con l'opera, entrare in relazione diretta con essa.

Christian Boltanski parla di questa operazione come di «un esperimento che si inserisce in una tradizione che risale ai cadavres exquis dei surrealisti», ma è anche e soprattutto un divertente gioco dada-futurista, un'invenzione irriverente sempre in fieri; una mostra pensata per circuiti alternativi, dettato dalla frammentazione e dissémination di oggetti, reso vivo da opere che ne nascondono altre: non a caso Obrist l'ha invece descritta paragonandola a una matrioska.

È come se tutte le opere fossero lì per essere toccate, modificate, usate, consumate, indossate; per essere possedute e poi, sparire.

Bellissimo.

Possibile?

Certamente.

A patto che si tengano a bada istinti e comportamenti predatori, l'attitudine della massa dedita all'arraffo indiscriminato, atteggiamenti tanto prevedibili (o almeno ipotizzabili), quanto difficilmente controllabili dai mediatori culturali.

La sera dell'inaugurazione sono rimasti solo stracci. Nessuna Venere, ma cumuli di abiti usurati e dismessi, borse di stoffa, asciugapiatti e tessuti campione. Grazie a Dispersion (1991-2017), un ready-made di Boltanski, inevitabile protagonista, lo shopper di carta riciclata che abbiamo in mano, può esprimere al meglio la sua funzione. L'installazione è stata presentata alla prima edizione di TMIY a Londra, dopo il debutto in un garage di Quai de la Gare, a Parigi. Pare che in questi primissimi allestimenti, la borsa fosse stata riempita di stracci e conservata da qualcuno come opera scultorea, complemento d'arredo. Il destino ideale di quest'opera sarebbe quello di modificarsi ed esaurirsi nel tempo. Si è voluto evidenziare così un altro aspetto di questo progetto, la sua natura effimera e immateriale; un concetto su cui ragionare soprattutto per quanto riguarda la sua impostazione e organizzazione: la fornitura delle caramelle è però dichiarata inesauribile. Lo stesso, si può immaginare per gli stracci. Tutto il resto, una volta andato a ruba, viene regolarmente ri-messo in circolazione e a disposizione l'indomani, secondo un razionamento previsto e pre-ordinato, proprio per non correre il rischio di realizzare quell'intento ideale che vorrebbe vedere, alla fine, uno spazio effettivamente vuoto.

Forse proprio per questo motivo, il fotografo e videoartista Armin Linke, ha documentato l'interazione del pubblico londinese (Sepentine, 1995) con le opere e offre un'importante testimonianza storica, regalandoci il booklet formato leporello realizzato per il “re-enactement”.

Nel cuore dello spazio è situata anche una seconda installazione ready-made; a prima vista molto suggestiva: Untitled (Revenge) di Félix González-Torres, opera datata 1991, è un mare blu di caramelle alla menta, il cui peso ideale complessivo dovrebbe essere 147,5 kg., circa. Corrisponde al peso dell'artista sommato a quello del suo compagno, morto di AIDS. La suggestione iniziale si muta in disagio. L'artista intende far entrare lo spettatore simbolicamente in contatto con la malattia che consuma il corpo e, di conseguenza, con il dolore della perdita.

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Tra i gadget distribuiti e le opere da collezionare spiccano i badge: esatto, le spillette alla moda dei mitici anni '80, da indossare con baldanza fonzierelliana su giacche di jeans, converse, invicta, insomma, ovunque.

A mio desiderio, la pin di Annette Messager, Mme Boltanski – artista francese che, da sempre, porta avanti la sua ricerca sui temi del femminismo e della percezione del corpo delle donne – rivendica indipendenza e rispetto attraverso l'illustrazione dell'apparato genitale femminile e con l'eloquenza che un dito medio sollevato può esprimere; quella di Luigi Ontani, Ingadgiato (2017), ripropone l'autoritratto dell'artista intrappolato in una rete con cui ha pescato i vari gadget museali delle istituzioni partecipanti alla Giornata del Contemporaneo di Roma nel 2009.

Alex Israel, giovane artista multimediale, performer e designer (Los Angeles, 1982) che ha iniziato la sua carriera artistica come assistente di John Baldessari regala un colorato Self-portait (lapel-pin) realizzato per TMIY a New York nel 2016, per alludere allo slittamento della spilla da bavero da strumento di rivendicazione di una causa all'auto-promozione, atteggiamento necessario al riconoscimento del proprio status di notorietà.

THE BANNERS (2015) è l'installazione dei soliti scorretti Gilbert & George: realizzata a tutta parete, con 12 fogli di carta per acquerello montati su lino, su cui capeggiano motti di fuckologia comparata in acrilico rosso vivo e vernice spray nera. Per ogni scritta, un badge di metallo in diverse misure. Scegliere un esemplare e indossarlo per diffondere il credo «Art for All» dei due artisti è un dovere morale. S'è detto però: un solo esemplare.

Chi confesserebbe di averne presa anche solo una in più? La mia preferita: Burn that Book, che mi ha ricordato la celebre dichiarazione futurista «Il faut brûler le Louvre!» divenuta manifesto programmatico della rivista di estetica L'Esprit nouveau, fondata da Le Corbusier nel 1920.

Questo progetto, la storia e gli incontri che – qui e ora – accadono, hanno sempre a che fare con il desiderio: non si tratta dell'appagamento di un bisogno istintivo, ma della vocazione a riconoscere una responsabilità, ciò che caratterizza in modo specifico l'essere uomo, orientando, nel profondo, la nostra esistenza.

Il nostro passaggio determinerà inevitabilmente uno spostamento di equilibro; se fin qui si è tolto, sulla griglia rossa tracciata a pavimento da Alison Knowles, possiamo lasciare un Homage to Each Red Thing (1996) a riproporre Celebration Red, partitura pensata per un evento del movimento Fluxus nel 1962. Un pennarello, un nastro per capelli, un quadernino dalla copertina rossa, vale tutto: anche il foglio rosso che esce dalla fotocopiatrice di Mario García Torres, con l'impressione di una parte del nostro corpo, Because Dreams Are Made of This. Hommage to Alighiero Boetti.

In un altro spazio, delimitato da linee colorate, possiamo accedere al Free Store, un luogo temporaneo pensato da Jonathan Horowitz nel 2009, dove lo spettatore è invitato a prendere un oggetto (se ne vedono alcuni davvero impensabili), lasciandone un altro in cambio, proprio come una specie di mercatino dell'usato, dove l'unica moneta accettata è quella dello scambio e del riuso, come critica consapevole al consumismo del sistema sociale.

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Questi esempi, manifestano in modo decisivo altre due importanti chiavi di interpretazione del progetto nella sua interezza: accumulo e dispersione, due movimenti opposti, evidenti in tutte le opere di cui possiamo, letteralmente, cibarci.

In attesa di vincere una cena tête-à-tête con Douglas Gordon, partecipando a una lotteria minimale – già proposta durante la prima edizione londinese – l'invito è quello di assaggiare un Amulette phallique de Pompéi di Daniel Spoerri, ideatore della Eat-Art.

I dolcetti di marzapane dalle sembianze falliche sono invece andati a ruba; forse perché ci riguardano da vicino, rappresentano il ciclo della vita: nutrimento, amore e morte.

Esauriti come i tradizionali fortune cookies, o i cioccolatini Zukunft (Future) di Carsten Höller. Delusione superata rapidamente, prima di scoprire che l'hula-hoop colorato di Yona Fiedman, architetto, urbanista e designer ungherese, conosciuto per le sue strutture mobili, sarebbe servito soltanto a costruire uno Street Museum. No, questo non si può portare via: so che è ciò che avreste voluto più di ogni altra cosa.

Per restare in tema di architettura e urbanistica, ci si può fermare qualche minuto a disegnare una mappa di Milano. Ugo La Pietra, con la collaborazione del figlio Lucio, invita a riappropriarsi della città, tracciando su un foglio lucido sovrapposto alla carta di Milano i propri itinerari: l'opera prende forma insieme a un percorso da condividere, o a una passeggiata che ripercorre i propri luoghi del cuore.

Fotografare o scattarsi un selfie è d'obbligo; il nostro volto, le espressioni del viso che più ci caratterizzano o quelle pose che immaginiamo ci rendano più simpatici o desiderabili, possono essere immediatamente postate e condivise da una postazione dedicata sul profilo Instagram @esposizioneintemporeale46, creato ad hoc dall'artista Franco Vaccari: MITO ISTANTANEO N. 2 “ SI, CI SONO ANCH’IO” (2017).

Un istante di presenza, opaca traccia barthesiana dell'esser(ci)-stato, possibilità di esporsi in una cornice scelta e messa a diposizione dall'artista, percepirsi momentaneamente come dettaglio particolare e unico di un'opera, e ricordare che nello spazio dell'arte si compie sempre anche un rito sociale e comunitario, durante il quale uno spettatore non è mai completamente solo.

Può accadere di riconoscersi nel proprio nome, che viene richiesto e formalmente annunciato all'ingresso – ogni individuo presente è il più importante tra gli ospiti – da un giovane performer in black-tie, con la voce potente, il Name Announcer (2011) di Pierre Huyghe: il suono di un segreto (il segreto del nome) prende forma e consistenza nello spazio – come fosse scritto a caratteri maiuscoli, in stampatello. C'è chi preferisce glissare e differire, scegliendo nome di fantasia o di qualche celebrità: Diana Prince, Lady Gaga, Elisabetta II. Fa parte del gioco, proprio come l'improvvisazione del performer che può decidere di ripetere la prima frase casuale pronunciata dall'avventore colto di sorpresa. In alternativa può essere un valido richiamo per qualche disperso avventurato in questa selva di suggestioni.

Subito dopo, passando accanto a una ragazza in abito lungo, nero, molto semplice e molto elegante (scopro dopo che è stato disegnato per l'occasione da agnès b.) – ci si accorge del suo impercettibile movimento di risposta verso di noi, a significare un incontro fra presenze estranee, momentaneamente connesse, per sfioramento: ha in tasca un bollino rosa, che cerca e porge lentamente al visitatore, con entrambe le mani, restando sempre in silenzio; sembra carta velina, c'è scritto Be Quiet. Si tratta della performance concepita da James Lee Byars nel 1976 (video della performance alla Peder Lund Gallery, Oslo, 2016), che ha come riferimento l'estetica orientale, in particolare la scarna e quieta essenzialità del movimento degli spettacoli Nō del teatro giapponese lungo il XIV secolo. Non suona come un rimprovero, anzi, ha un certo potere calmante, nella frenesia dell'evento: costringe a fermarsi un momento, incontrare lo sguardo di un'alterità, riconoscere, ancora una volta, la benedizione dell'incontro.

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Come per contrasto, alle spalle dei due performer giace un cumulo di biglietti da visita completamente neri: è il Monument to the People We’ve Conveniently Forgotten (I Hate You) di Heman Chong, un'installazione del 2008 ad memoriam di tutti quegli incontri fuggevoli con persone sconosciute che la memoria ha invece dimenticato. Ci si potrebbe anche chiedere se in questo oblio dimorano davvero anche le persone che si sono volute o dovute dimenticare, per egoismo o sopravvivenza. Si può raccoglierne uno, conservarlo in tasca, nella borsa, come ennesimo tentativo di scandagliare l'abisso caotico e inaffidabile che è la nostra mente, anzi no – il cuore, perché è lì che abitano, i ricordi.

Questa lacuna della memoria può essere uno spunto di riflessione sull'anonimato. Dalla fine degli anni Sessanta, Hans-Peter Feldmann lavora su immagini derivate da fonti comuni, non più individuabili, e assemblate secondo la logica ossessiva del collezionista, che prende le mosse dall'idea dell'accumulazione.

Nell'opera The Prettiest Woman, qui presentata, lo spazio ben definito di una parete laterale è adibito a bacheca, letteralmente tappezzata con una serie di stampe che raffigurano fotografie vintage (tipiche degli anni '20-'40) di giovani donne dello spettacolo, attrici e cantanti in abiti da sera o pin-up in pose ammiccanti e stereotipate. Sono molte, si assomigliano tutte, tutte sono bellissime; la pulsione desiderativa si indebolisce, perché ormai, una vale l'altra.

I paper objects sono, tra gli oggetti da collezionare, i più diffusi. Accanto alla “montagna della dimenticanza”, capeggia Body Pressure (1974), un'opera testuale di Bruce Nauman, su un poster di carta rosa sono riportate alcune istruzioni da seguire, che comportano un impegno totale, fisico e mentale, coordinato, nell'eseguirne con libertà i passaggi; in questo modo lo spettatore diviene anche performer dell'opera, incarnata nel movimento. Opera in atto, opera goffa, opera buffa.

L'altro poster è la replica (2011) di quello che un dissacrante artista allora trentenne, Maurizio Cattelan, ricevette in dono da Alighiero Boetti. Sul retro, l'artista ricorda quel momento e l'intenzione del suo contributo per TMIY:

«Ho incontrato Alighiero Boetti nel 1990, alla Biennale di Venezia, nel padiglione americano, accanto a una pila di poster di Jenny Holzer. Abbiamo chiacchierato un po’ e prima che lo salutassi, Boetti ha preso un poster, ha aggiunto un nuovo truismo alla lista della Holzer – Non Scrivere Mai Cazzate – l’ha firmato e me l’ha regalato. Ho sempre pensato ci fosse una strana, irrequieta gentilezza in quel gesto. Finalmente posso restituirgli il regalo.»

“Take Me (I’m Yours)”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto: Agostino Osio.

Un foglio A4 bianco cade dal soffitto e, secondo una traiettoria unica, descrivibile forse solo numericamente, disegna nell'aria il proprio percorso aleatorio e s'adagia a terra.

Poco dopo, inaspettato, un altro foglio viene irrimediabilmente attratto dalla gravità terrestre, e ancora... Si tratta dell'Opera dedicata a chi guarderà in alto di Alberto Garutti. Uno alla volta, a intervalli regolari, se si è fortunati o pazienti, capita di cogliere con lo sguardo altri fogli in caduta libera. Scrivere un pensiero, lasciare traccia del proprio passaggio, come un'impronta nella neve, dovrebbe essere il gesto da compiere.

Prima di arrivare a una delle opere forse più interessanti, abbiamo la possibilità di scegliere un cartoncino colorato con una scritta o un disegno di Etel Adnan (Beirut, 1925) artista e letterata, attivista politica e sociale, intellettuale libanese vissuta in Francia e negli Stati Uniti.

La sua arte riflette uno sguardo d'amore nostalgico, che si posa sui paesaggi della sua terra d'origine, cantata dai profeti, esaltata dai salmi, amata dal Signore come una sposa:

«Il suo aspetto è quello del Libano, / magnifico come i cedri».

Il lavoro presentato, Divine Comedy (2017), si ispira invece alle tre cantiche del poema dantesco, evocandone i personaggi e gli scenari: la selva e il Paradiso, Virgilio, Galileo, Francesca da Rimini e il profeta Muhammad, tra i “fessi” seminatori di discordie (Inf. XXVIII).

«Comment se fait-il que le prophète Mahomet se retrouve dans les enfers de Dante?»

Una pubblicazione della giovane canadese Rosa Aiello cita esplicitamente il design inconfondibile delle copertine dell'editore milanese Adelphi. In questo formato viene distribuito liberamente un testo in inglese, assaggio di lettura del racconto cui sta attualmente lavorando, Calypso's Way, che affronta temi filosofici (come tempo e ripetizione), sociali ed economici, rispetto all'area del Mediterraneo – luogo storicamente privilegiato di libero scambio, contaminazione e circolazione di una cultura ricca perché meticcia.

Questo mare oggi è un cimitero, racconta una separazione, ondeggia pericolosamente il confine della differenza. Omero racconta che proprio in un'isola mediterranea – forse Gozo, nei pressi di Malta, oppure Gavdos, a sud di Creta, nel Mar Libico – vivesse una bella Nereide innamorata (colei che si nasconde, suggerisce il suo nome). Per sette anni riuscì a trattenere Odisseo, ma insopprimibile è il desiderio di Itaca, il desiderio del ritorno. Mai voltare le spalle al proprio desiderio.

«Sempre devi avere in mente Itaca, / raggiungerla sia il pensiero costante.»

Tra queste opere cartacee, un'intera parete è riservata ai Senza titolo (disegno incompiuto) di Cesare Pietroiusti (2017). Da lontano non si capisce di cosa si tratti, ma avvicinandosi si possono mettere progressivamente a fuoco i disegni astratti, realizzati a fuoco su carta old mill 250 gr. (il gioco di parole non è intenzionale).

Sono 3000 esemplari unici, numerati e firmati dall'artista con una biro blu, con un'avvertenza: il disegno è solo cominciato, così com'è, è incompleto e non può essere considerato a tutti gli effetti un'opera d'arte. Perché l'opera possa dirsi perfetta, ovvero, compiuta, il possessore deve dunque bruciare l'intero foglio. Là, le feu la cendre.

Soltanto la sera dell'inaugurazione, per un paio d'ore, l'artista ha bruciato di sua mano l'opera scelta, staccata (ça va sans dire, un solo esemplare) dalla parete e consegnata a Pietroiusti, appena all'esterno dell'Hangar, sottolineando la diffusione e disseminazione del progetto che si estende così dall'interno sempre più verso l'esterno.

Anche Patrizio di Massimo è stato presente solo durante l'inaugurazione, come modello dal vero, nudo (no, coperto solo da un panneggio bianco) in posa su una specie di triclivio, per farsi fare un ritratto dell'artista da giovane che lui considera un vero e proprio autoritratto.

Self-Portrait as a Model è un gioco di rispecchiamento che vede il capovolgimento dei ruoli, dove all'artista si sostituisce il pubblico e lo spettatore, grazie a tutti i materiali resi disponibili (cavalletti, tavole, matite, carboncini e un manichino, per i giorni a seguire), diventa 'artista', realizzando la sua opera in uno spazio che ricrea una raccolta aula da disegno di Accademia.

Il maestro d'arte Paolo Orlandi, illustratore, disegnatore e fumettista di talento e sensibilità, è stato scelto da Francesco Vezzoli come suo alter ego per l'opera performativa Take My Tears (2107). Paolo presta la sua mano a Vezzoli e ritrae – senza fretta, conversando amabilmente – i più ostinati o i più pazienti tra i presenti che desiderassero condividere un momento di estranea intimità che, personalmente, ho vissuto con vulnerabilità.

Questa mano è abile e sicura, il ritratto che delinea invita a un riconoscimento, triplice: quello dell'artista e del suo soggetto e della rappresentazione che restituisce indizi celati di un dialogo intercorso, l'impronta di un'empatia. C'è una lacrima rossa sul viso, che accomuna tutti i ritratti, come una firma. Racconta forse che, di fronte all'esperienza del dolore, siamo tutti finalmente uguali, nudi, fragili.

L'installazione digitale Prickly Pear (fico d'India) di Mohamed Bourouissa, artista algerino che nel 2017 ha documentato la vita quotidiana nella periferia di Beirut, registrandone immagini sonore, voci e rumori inascoltati perché marginali, potrebbe essere un buon esempio di opera immateriale (digitale e sonora) cui si è fatto cenno. Tutti i suoni catturati lungo strade dimenticate, sono stati “hackerati”, ovvero contaminati con testi poetici, melodie d'oriente e brani musicali scritti in collaborazione con altri artisti del luogo, poi caricati in tre diverse compilation sul sito, rese disponibili per lo streaming o il download, così come i poster tradotti in 23 lingue di Wolfgang Tillmans, Protect the European Union against Nationalism (2017) sulla scia della sua precedente campagna anti-Brexit.

Fin qui si è tentato di suggerire, attraverso solo alcune delle proposte più interessanti, quanto questo progetto intenda offrire un'esperienza di condivisione e scambio, occasione per entrare in relazione con l'alterità che persone e oggetti rappresentano. È una mostra rischiosa, molto complessa da metabolizzare, è una proposta manichea; divide in ogni caso: coloro che, probabilmente forti di una consuetudine con i concetti, la storia e gli sviluppi più contemporanei dell'arte, ne usciranno ispirati e divertiti – da coloro che, più scettici e molto lontani da una prossima familiarità con la linea concettuale e performativa, opporranno strenue resistenza. Il pericolo che la si possa considerare autoreferenziale e pretenziosa, un luna-park per bambini viziati e radical chic, o infine, che ci si possa anche un po' sentire (a buona ragione) come Alberto Sordi e Anna Longhi alla Biennale, indubbiamente, c'è. In alternativa, potremmo considerare una sfida questo finale aperto sulle possibilità dell'arte, sulla ricchezza di mondi e dei modi per raccontare l'uomo, la storia, l'arte e le idee.

When you leave “Take Me (I'm Yours)”

@ Pirelli HangarBicocca, Milano

1 novembre 2017 - 14 gennaio 2018

#TMIY @pirelli_hangarbicocca