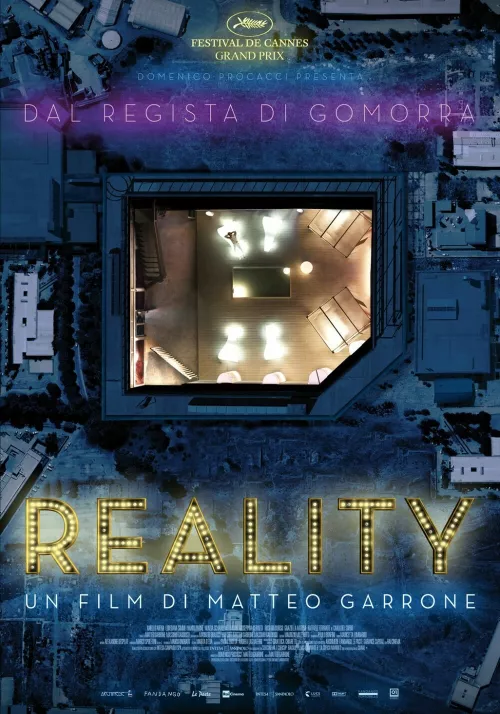

Matteo Garrone. Reality

Abbiamo deciso di dedicare un piccolo speciale al nuovo film di Matteo Garrone, Reality.

A parlarcene sono Roberto Manassero, Roberto Marone e Lorenzo Rossi.

Più dell’eclatante inizio del film, che ricorda Hitchcock nella forma e Fellini nel contenuto, il vero momento simbolico di Reality arriva alla fine, quando Luciano scala l’impalcatura della scenografia del Grande Fratello e a ogni passo fa cadere a terra delle assi, come se togliesse il trucco al mondo. Il campo lungo da cui è ripresa la scena tradisce un vago moralismo nello sguardo di Garrone, ed è opposto alla vicinanza con cui fino a quel punto ha filmato i protagonisti della sua Napoli inesistente e bellissima. Ma Reality è un film contraddittorio, la sua forza e la sua debolezza stanno l’una accanto all’altra.

Reality vorrebbe essere un film pasoliniano, a contatto con l’anima popolare di quell’Italia che un tempo agonizzava nella fine del mondo contadino e ora, sempre agonizzante ma agiata, si culla nel sogno della visibilità televisiva; Garrone ama i suoi personaggi, li segue e li filma con la passione che meritano. Ma il suo film, più che mettere in scena un’elegia popolare, racconta la dissoluzione di un immaginario di cui le scenografie cadenti sono il simbolo e di cui anche il cinema fa parte, da Fellini in giù passando per Ferreri e per l’appunto Pasolini.

In Reality la tv non è la causa ma l’effetto di una saturazione di immagini alla quale lo stesso Garrone, che assembla citazioni come un bricoleur, non riesce a trovare uno sbocco. Il suo legame con il cinema italiano è autentico, ma se la forma equivalente di quella lingua citata e un tempo condivisa è oggi la tv, allora la risposta adatta non sono né il controcanto all’egotismo mediatico allestito dal benefattore Luciano, né l’accusa all’estetica del buco della serratura. La risposta sta nella riappropriazione dei propri simboli da parte di un paese nel quale nemmeno più la casa, un tempo luogo del cuore, è cosa privata; la risposta sta nell’uscita di scena di Nando Paone, il dipendente di Luciano che rimasto senza lavoro si prende sottobraccio una statua della Madonna e se ne torna a casa. Quel gesto malinconico e tragico risarcisce il popolo italiano di decenni di ritratti in buona fede, ma poco sinceri.

Il popolino bue, oggi coccolato dalla tv come un tempo raccontato dal neorealismo rosa, non è mai esistito come soggetto di un cinema popolare, ma solo come oggetto di uno sguardo distante. E nemmeno le interpretazioni sociologiche del Grande fratello hanno saputo inquadrarlo. Il popolino bue non si è mai mostrato, ma al contrario si è nascosto in un altrove che Pasolini cercava nelle periferie sottoproletarie e che lo stesso Fellini vagheggiava dietro la ludica disperazione dei suoi vitelloni. Di fronte alla finta elevazione promessa dai reality, dunque, la vera scelta è tra l’adesione e la rinuncia, non tra la fama e l’oscurità. Ma Garrone non sa scegliere, mette in campo il suo popolo e lo guarda dissolversi nel bianco.

Fortuna che trova quell’immagine meravigliosa della Madonna sottobraccio, che ricorda quella che Fellini nella Dolce vita faceva calare dall’alto e che ora qualcuno ha saputo trafugare, in rivolta contro se stessi e contro l’idea stessa di cinema celebrata da un film contraddittorio e chissà quanto volutamente irrisolto.

Roberto Manassero

Reality è ovviamente un film sul rapporto fra realtà e finzione, ma non sarei così sicuro che c’entri soltanto la tv. Mi viene da pensare che in questo la tv sia solo una leva di meccanismi altrimenti già noti: l’idolatria, il sogno, il riscatto. Il guerriero esile che vuole diventare Achille, senza essere un semidio. Come gli infiniti ragazzi che dedicano la vita per fare i calciatori, i musicisti, le showgirl, e chi più ne ha più ne metta, pescando dall’enorme calderone di falsi miti indotti altrove.

Se in Reality al posto del grande fratello ci fosse un’altra leva di riscatto socioeconomico probabilmente il film starebbe in piedi lo stesso. Perché in fondo la follia dei media non sono solo i media stessi, e la loro innata tendenza a confondere il reale con la finzione, ma soprattutto la incontrollabile capacità di creare vacui idoli. Falsi desideri e idiote speranze.

In fondo la seconda metà del ‘900 (televisiva) ha creato una certa nota quantità di miti, ma se proviamo a spostare il media (internet) del primo decennio 00, finiamo per trovarne di nuovi: la creatività, capacità imprenditoriale, opportunità, rischio di impresa, self-made man, startup, innovazione, eccetera.

E se fosse un film del 2040 Luciano non sognerebbe di finire in tv a ballare la salsa, ma di presentare qualche app in un keynote. Alla luce di applausi scrocianti, e borsa in visibilio.

Togli la televisione, e rimane lo stesso gioco perverso; finché non smettiamo tutti di mettere la luce delle nostre speranze su un gradino più alto delle gambe dell’uomo. E della realtà.

Roberto Marone

Il celebre palindromo latino “in girum imus nocte et consumimur igni”, secondo taluni, starebbe a designare la vita della falena, l’animaletto notturno che, irresistibilmente attratto dalla luce del fuoco e volando vicino alla fiamma, finisce inevitabilmente per bruciare. Mentre Guy Debord, che la massima in oggetto la pone come titolo di un suo film del 1978, ne individua il significato in una sorta di imbarbarimento cui, quella che lui chiama la “società dello spettacolo” – ovvero noi tutti –, è soggetta a causa dell’uso smodato che fa dei prodotti di consumo in generale e, nello specifico, per colpa della cattiva influenza che i media (cinema e televisione su tutti) hanno sulla società stessa.

Secondo Debord la frase tradurrebbe in modo perfetto e inequivocabile il senso labirintico e senza via d’uscita dell’agire perverso cui la logica produzione-consumo spinge gli individui. Un dedalo, cioè, che costringe a ripercorrere la stessa via (come il meccanismo del palindromo, appunto, evidenzia) e a ricorrere all’infinito entro la medesima dimensione mentale, significante e culturale. Ecco perché crediamo che in fondo Reality sia un film sulla società dello spettacolo prima ancora che sull’Italia e sul berlusconismo, ed ecco perché siamo convinti che sia, ancora prima di questo, un film sulle falene che bruciano. Un’opera palindromica, cioè, nella quale il labirinto non è dato solo dalla coincidenza visiva che c’è tra l’inizio e la fine, ma la cui struttura appare smontabile, intercambiabile e concettualmente ricollocabile in infiniti universi di senso.

E se la televisione assume il ruolo di infernale macchina di corruzione delle masse, è soprattutto per la bravura di Garrone nel (de)costruire spazialmente il film e nel creare un clima allucinatorio quasi fiabesco, che lentamente anche lo spettatore, come il protagonista Luciano, precipita in un turbine di paranoia, sospetto e diffidenza a cui ogni elemento di realtà appare inesorabilmente estraneo.

Un atteggiamento che portato all’estremo diventa la testimonianza di quanto il labirintico e inesplicabile modello televisivo che per tutto il film domina l’agire e il ragionare di Luciano non possa finire che per trasferirsi completamente e integralmente dentro la sua testa.

Lorenzo Rossi