La grande straniera. A proposito di letteratura / Scrivere per divenire-folli

Quando scrivo è come se non mi appartenessi mai, come se mi perdessi in quella terra di niente e di nessuno, in quel suolo letterario in cui la vita si precipita da sé. E se mi capita la bizzarra esperienza di rileggermi, raramente mi commuovo. E se pure mi commuovo è perché non mi appartengo, non mi appartengo più, perché non mi sono mai appartenuto. Perché la parola scritta disconosce la mia paternità ricacciandomi in quel puro candore dell’innocenza da cui ho cominciato a scrivere il mio deplorevole senso di colpa. Parola straniera, parola di una lingua distante, a cui tornare per ricominciare ad appartenersi, ma solo nell’abbandono del proprio, per risalire alla fonte di quel linguaggio originario che fa la sua comparsa nella soglia tra la notte trascorsa e il giorno a venire. E allora si tratterà di un linguaggio letterario in senso stretto. Un linguaggio che richiamerà in sé le competenze aleatorie della letteratura, della filosofia e della critica, come in un continuum che donerà loro l’identità della differenza che le connota. Sarà un linguaggio aurorale, che nascerà dal futuro di un’alba che attendiamo e si realizzerà in un presente che non ci è dato vivere. Scardinerà il tempo del libro, del lettore, dello scrittore e dell’opera stessa; opererà intensivamente.

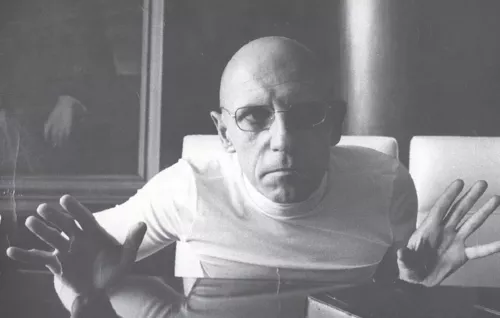

Sarà straniero, come lo è quello stravagante regime puro dell’esperienza di chi legge. E non soltanto perché l’interesse che ci avvicina al territorio della letteratura varca i confini del suolo natio, ma anche e soprattutto perché è un linguaggio che non ci riguarda, che non avrà nulla a che vedere con l’essere e con il divenire, con l’uomo e con il mondo, con l’esperienza di questo o quello, né con l’ispirazione di chi scrive o l’attenzione di chi legge. Nel 1991 Gilles Deleuze e Felix Guattari si chiesero che diavolo fosse la filosofia. E a partire da quella domanda identificarono, nella troppo abusata formula della creazione di concetti, il nucleo essenziale e la conditio sine qua non perché si potesse dare una filosofia autenticamente trascendentale. Ventisette anni prima Michel Foucault, in una conferenza su “Letteratura e linguaggio” tenutasi presso l’Università di Saint-Louis a Bruxelles, tentava di penetrare in quella bizzarra triangolazione che legava linguaggio, opera e letteratura, ed analogamente a ciò che fecero gli autori di Che cos’è la filosofia?, si pose l’obiettivo precipuo di sondare, per mezzo di una domanda radicale, che cosa mai fosse la letteratura stessa.

Da quell’intima difficoltà che ogni interrogativo rigoroso porta con sé, Foucault capì, se non altro, che ogni risposta possibile, scavava la domanda nello scandalo delle sue viscere, e si innestava in essa come una cavità che indebolisce l’intera struttura, che la mette in discussione, e che per certi versi persino giunge a coincidervi. Se nei testi raccolti in La grande straniera. A proposito di letteratura (Cronopio, Napoli 2015) emerge il tentativo di dire tutta l’essenza pura del letterario, ciò che a rigore può maggiormente affiorare in questo intento è proprio la letteratura medesima: la letteratura è l’unica che può chiedersi che cosa essa sia, e in questo ruolo esclusivo tutta la purezza del letterario si solidifica attorno al cuore ruvido di un quesito risolto nell’atto semplice del suo porsi.La letteratura è costitutivamente in rapporto, è anzi il medesimo rapporto che essa intrattiene con sé stessa. E nell’inevitabile triangolazione dalla quale essa nasce, lo spazio della letteratura si richiama a un vuoto peculiare, abbagliante, puro.La letteratura non è linguaggio né opera.

È questa la tesi che, talvolta en passant, talaltra con maggior rigore metodologico, il lettore ritrova tra le righe dei testi delle conferenze di Michel Foucault. Letteratura come forma vuota, e proprio in forza di questo, gravida di creazione; vertice di un triangolo attraverso i cui angoli fluisce tutta la conflittualità della relazione tra opera e linguaggio, mentre il chiarore della pagina letteraria, illuminando il conflitto dall’alto, garantisce alla relazione stessa il moto creatore, a partire dall’apparente immobilità dello spazio vuoto che circonfonde la letteratura.

Ma la letteratura, per Foucault, non è certo – o non soltanto – una sparuta luce bianca che illumina la notte fonda e buia in cui l’opera e il suo linguaggio giocano a rimpiattino. Piuttosto è proprio l’opera a chiamare in sé la letteratura, che in apparenza le sfugge proteggendosi nel vuoto che da essa promana. Ecco allora palesarsi la natura del letterario come doppio, come simulacro. Perché la letteratura è sì una pagina bianca che parla di sé all’infinito, che si manifesta soltanto nella domanda per mezzo della quale essa si interroga sulla propria natura, ma la triangolazione, insieme all’opera e al linguaggio, costringe i termini in un vincolo troppo rigoroso per essere sciolto istituendo arbitrariamente una gerarchia. Non v’è gerarchia che li lega, ma un vortice spiraliforme che li muove nell’immobilità. Non c’è sudditanza, ma una crudeltà assoluta in cui tutti i termini sono vittime e carnefici allo stesso tempo.Eppure, se ha ragione Foucault, pur richiamandosi reciprocamente, l’opera non incontra mai davvero la letteratura se non nella distanza che la divide e insieme la cinge al linguaggio, nello spazio dello specchio, del raddoppiamento. Del simulacro, appunto. In tutto questo, che si scriva è senza dubbio, per Foucault, la condizione per mezzo della quale ogni opera si fa rappresentazione, si rende “modello concreto di letteratura”.

È così, dunque, che la scrittura non manifesta soltanto l’essenza pura e forse troppo astratta del letterario, ma anche e soprattutto si istituisce come imprescindibile supporto impersonale sul quale la letteratura si rende visibile. E d’altro canto, se si può dare davvero qualcosa come la letteratura, non è certo perché essa abbia a emergere da un fondo oscuro e ineffabile del linguaggio. La letteratura non tace su ciò su cui non si può esprimere, ma secondo Foucault può continuare a esprimersi proprio perché non si è mai cessato di parlare, e in fin dei conti, neppure di scrivere. E allora, che la letteratura si auto-significhi, come vuole Foucault, o che non abbia alcunché da dire, come più spesso accade in Blanchot, non fa alcuna differenza. Ça parle, ça écrit, basti questo. Eppure si parla e si scrive nient’altro che su una pagina bianca, non certo un supporto che garantisca all’ineffabilità delle cose il silenzio che si crede esse meritino. La letteratura è tale soltanto per effrazione di quella pagina dolorosamente bianca, per trasgressione di quell’istinto naturale che muove a perpetuare il candore di quella pagina oltre ogni parola pensata e poi scritta. La letteratura è tale soltanto per caduta, per rottura, per consunzione; ed è per questo, in fondo, che non può essere altro che disattesa, sempre delusa, così come del resto anche le parole, che non appartengono mai davvero al regno della letteratura nemmeno quando la pagina bianca s’arroga il diritto di divenire pagina letteraria, ancorché non sappia di esserlo già, o di non esserlo mai stata.

Ogni parola, allora, è per Foucault il frutto di una trasgressione compiuta sulla pagina, una trasgressione che restituisce alla pagina medesima l’essenza pura della letteratura, che si realizza soltanto nella sua assenza, o nella sua presenza scostante. Non è altro che questo, in definitiva, il motivo per cui la letteratura può soltanto illuminare, con il suo flebile fascio di luce lontano, il linguaggio e le parole che costituiscono l’opera. Ma l’opera, d’altro canto, non può esistere affatto se non nella misura in cui la letteratura ne prende le distanze. Va da sé, dunque, che l’essenza della letteratura non si avvolga attorno a un nucleo compatto, ma cerchi costantemente vie laterali per fuggire ai richiami del significato e della designazione: trasgressione e aderenza, disobbedienza e codice, sanità e follia.La letteratura, per Foucault, è il campo in cui ogni parola obbedisce al codice linguistico per mezzo del quale può dirsi parola letteraria, e che nell’istante stesso della sua designazione si disconosce, si compromette, disobbedisce nientemeno che al suddetto codice, inseguendo l’insana passione di divenire parola libera, folle. Non c’è parola di scrittura che possa dirsi letteraria che non obbedisca al codice nel quale è collocata. Ma al contempo, non c’è neppure parola di letteratura che possa obbedire al codice della lingua e rimanere tale: eccola, la grande étrangère, ecco il rischio del delirio, del vaniloquio, ecco il rischio che la storia della letteratura coincida con la storia della follia.

Con Michel Foucault si può dire che siano certamente più d’uno i versanti sui quali follia e letteratura incrocino i loro destini, ma è soprattutto vero che, alla stregua di ciò che accade per la letteratura, anche la follia è la sola che può parlare lucidamente di sé stessa. Eppure si tratta di una lucidità che rigetta sé stessa nell’incoscienza della propria condizione, così come il Marchese de Sade, che nel fondo della lucidità dei ragionamenti ritrovava tutta l’impetuosità della propria follia.

Ma ancor più radicalmente di questo rapporto, forse, Foucault è più interessato a scorgere la connessione che lega indissolubilmente l’emersione della follia al linguaggio come fatto: nella rete ingarbugliata del tessuto linguistico, non può più sembrare così bizzarro il caso che la follia si dia come una delle possibilità più plausibili a partire dal momento in cui il linguaggio si dà al soggetto parlante: la follia, in fondo, non fa che disegnare i medesimi tracciati del linguaggio, così come le voci farneticanti del folle non sono altro che i lamenti da egli stesso pronunciati e resisi autonomi, estranei a qualsiasi occasione di prender coscienza del suo delirio. Nel lucido gioco del folle scrivente, allora, l’opera non si dà che nella sua assenza, segnata dal limite topologico che la disloca dalla pagina bianca ogni qualvolta la si invochi.

Per questo scrivere, così come ogni gioco insensato, costituisce un rischio, l’alea di mettersi a nudo nell’inoperosità, così come aveva capito perfettamente Maurice Blanchot ne L’infinito intrattenimento. Ma in fin dei conti non si tratta neppure di istituire la follia quale comune denominatore di ogni pratica di scrittura; si tratta piuttosto di riconoscere come sia impossibile seguire i tracciati dell’una senza fare la storia dell’altra. Ed è anche questo il motivo per cui l’interesse di Foucault per la letteratura non può essere certo marginale rispetto alla mastodontica Storia della follia. Scrivere per divenire-folli, impazzire per dare forma all’inoperosità, all’“insensato gioco dello scrivere” e alla mutua esclusione tra follia e opera, per ritrovare l’automa del proprio pensiero vacante e distrutto, così come l’Antonin Artaud delle lettere a Jacques Rivière: posto che non sia già troppo tardi – o sempre troppo presto – per inseguire la propria lucida sragione, posto che non si possa mai dire essere giunta finalmente l’ora per alcunché, forse un giorno il secolo sarà anche foucaultiano, letterariamente foucaultiano. Follemente foucaultiano.