Kentridge e tutto ciò che non sta nel disegno

Inviting the world, take it apart, re-construct it, ovvero accogliere il mondo, smontarlo, ricostruirlo. Con queste parole William Kentridge riassume il processo che sta dietro al suo lavoro, o, meglio, a ciò che accade in studio. Sì, perchè lo studio, contrariamente a quanto capita oggi alla maggior parte degli artisti, che si trovano a lavorare sempre di più laddove sono chiamati a intervenire, in un luogo specifico, magari fuori dal loro contesto, nutrendosi della materia oggettuale e umana che questo luogo offre loro, servendosi magari di maestranze locali, lo studio, per Kentridge, è ancora il luogo principale di produzione, di sperimentazione.

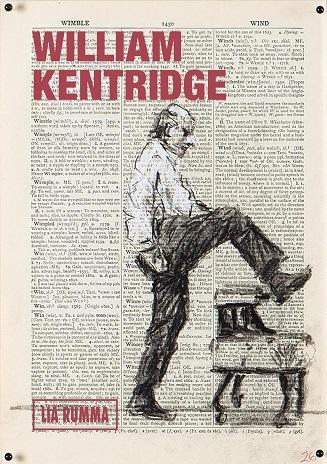

Se lo vediamo in giro per il mondo, tenere conferenze negli States, fare mostre in India, Giappone, Sud America o, come in questo caso, in Italia, dove l'artista ha appena inaugurato la sua quinta personale alla Galleria Lia Rumma di Napoli, e se pensiamo che si tratta di luoghi non certo a portata di mano per un artista che vive a Johannesburg, in Sud Africa; ebbene, ben poco della sua produzione è affidata ad altri e ancora la maggior parte del tempo di lavoro – mi diceva certamente otto mesi l'anno – viene spesa entro le mura del suo studio, ad Arts in Main, in un ex quartiere industriale oggi ormai in fase di gentrificazione.

È qui che l'artista “invita e accoglie il mondo” per poi smontarlo e ricostruirlo, attraverso il semplice strumento del disegno che, dall'inizio, coincide con la prima forma espressiva di tutto il suo lavoro. Come si fa, d'altra parte, a demandare a qualcun altro il disegno? Nel disegno tutto nasce dal gesto, da ciò che sta tra la mano, il braccio, il corpo, e quel foglio, quel muro. L'oggetto, l'evento, la realtà, nella loro banale e quotidiana affermazione, sono solo il punto di partenza per giungere a quello che di questa stessa realtà desideriamo, alla perfezione illusoria che sta nella nostra immaginazione e nella nostra personale lettura ed esperienza. Ed è il disegno che riempie quell'interstizio tra l'evento reale così come ci appare, in un'unica possibilità, e il desiderio che abbiamo di esso, traducibile, invece, in molteplici altre forme.

Prendiamo quello che ci sta accanto, quello che Kentridge probabilmente vede dal suo studio, nel suo studio, prendiamo un oggetto, un telefono. Un telefono è un telefono, non lo metteremmo mai in discussione, prendiamo il telefono nero in bachelite ancora con la rotella, ormai diventato icona superata di questo strumento di comunicazione, uno di quegli oggetti “retro” cari invece a Kentridge. Nella serie di sculture cui ci troviamo di fronte in Rebus (2013), presentate per la prima volta in Italia, a Napoli, quel telefono diventa improvvisamente un corpo di donna, una brocca diventa la boccia dei pesci, un albero un uomo piegato sotto un carico sulla schiena, un globo una croce... e così via.

Ha a che fare con l'errore di traduzione – dice l'artista – e la spinta che una comprensione imperfetta fornisce all'atto dell'immaginazione.

Le sculture, messe una in fila dopo l'altra, sono appoggiate su un banale piano di legno privo di alcuno speciale allestimento. Sono sculture di piccole dimensioni inizialmente ambigue. Non ci chiedono infatti di girarci attorno, ma di essere guardate, interpretate e tradotte, proprio come accade nel gioco del rebus. Ci chiedono di porci di fronte ad esse ma al tempo stesso di non accontentarci della visione che ne abbiamo. Ci chiedono di rispondere alle loro domande.

Ciò che raffigurano non è immediatamente evidente, ma si svela solo da una certa posizione. Dal disegno alla scultura e ritorno: l'oggetto concreto, scultoreo, bronzeo, posato su un piano orizzontale, pensato per essere fisso, si vela in realtà molteplice. Ecco allora che il pubblico sale in punta dei piedi, si abbassa, si sposta un po' più a destra, aggiusta la prospettiva con un occhio chiuso, alla ricerca di quella soluzione formale che lo rende sicuro. Bene. Eccoci. L'ho trovato: è un telefono! No, aspetta, è un corpo di donna... o, ancora, no, è un timbro... l'immagine non trova sede e lo sguardo non trova pace, avanti e indietro, alla ricerca della forma esatta, che è quella che conosciamo, quella che siamo in grado di ri-conoscere.

In questa conversazione alla ricerca di un piano di comunicazione comune rimangono ampi spazi di incomprensione, quel che sta in mezzo, tra il telefono e il corpo di donna, quello spazio di interpretazione in cui il nostro occhio e il nostro sapere non sono in grado di riconosce una forma e dunque un significato.

Kentridge si avvicina alla scultura all'inizio degli anni Duemila e lo fa – racconta – per rendere più solide alcune figure ricavate dalle ombre delle marionette con cui stava lavorando per il teatro. L'approccio alla scultura ha dunque strettamente a che fare col disegno e ad esso rimane legato anche nell'installazione di Rebus per cui Kentridge parla di “sculture incoerenti” o di “antisculture”.

Avevamo già visto sculture cinetiche nell'intervento che l'artista ha realizzato per lo schermo frangifuoco del Teatro La Fenice di Venezia nel 2008, (Repeat) From the Beginning / Da capo (Ed. Charta, Milano, 2008) di cui, nel catalogo che illustrava il lavoro scriveva: “Ho lavorato a sculture bidimensionali... Le figure emergono grazie alla lente di una macchina fotografica o alla proiezione di ciò che la macchina vede. ...Man mano che l'oggetto tridimensionale si muove, i suoi elementi cambiano la loro relazione con lo spettatore, la macchina fotografica o la fonte luminosa, o la coerenza apparente dell'immagine si spacca. ...Le sculture sono fatte per essere filmate”.

Con Rebus l'artista fa un passo avanti: non è la scultura a muoversi per rompere la coerenza dell'immagine, ma è chi guarda che è invitato a cambiare le coordinate del suo sguardo. A ben guardare, questo semplice esercizio fisico e mentale a cui Kentridge ci invita a partecipare, coincide con lo stesso processo che avviene in studio. Esiste un “io” che fa, quello che disegna, e un “io” che guarda e corregge, aggiusta il tiro, che va alla ricerca di un sapere che completi ciò che sta accadendo sul foglio. L'azione si sposa sempre all'osservazione, il corpo ricorre alla mente per ricomporre i frammenti e la mente ammonisce il corpo rispetto a un sapere che già gli appartiene.

A integrazione della mostra, il 5 maggio, su invito dell'Università Orientale, sempre in collaborazione con la Galleria Lia Rumma, William Kentridge tiene una delle sue lectures-performance dedicata al racconto di ciò che avviene in studio: A walking tour of the studio è il titolo della conferenza che ha luogo nella suggestiva Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli.

Ho sempre letto questa parte del lavoro di Kentridge – a mio parere una tra i momenti più intensi, generosi e divertenti del suo fare artistico – come un incontro col pubblico che l'artista dedica prima di tutto a se stesso, a raccontarsi, a illustrare ad un altro Kentridge, uno dei tanti che compaiono nel suo lavoro, da dove ha origine il suo fare, un mostrare al pubblico ciò che in realtà desidera mostrare prima di tutto a se stesso. In questi momenti ritorna il Kentridge attore e regista, e, se vogliamo, anche mimo (si forma con Lecoq all'inizio degli anni Ottanta), il Kentridge del teatro che usa la scena come campo da gioco in cui inventare sempre nuove regole per ribaltare il mondo, o, come direbbe lui, per “incontrarlo a metà strada”.

In queste lectures, che l'artista tiene rigorosamente in camicia bianca a pantalone nero, corpo e mente convivono di fronte a noi: nel tentativo di riassumere il pensiero in un discorso l'artista fa coincidere il discorso col fare stesso. Tutto ciò che avviene in studio, dice spesso, si risolve in “walking and thinking (camminare e pensare)” ed è a questo processo che l'artista ci pone di fronte anche nelle sue lectures. Un processo non molto diverso d'altra parte a quello che ci propone con le sculture di Rebus laddove ci invita a muoverci, camminare avanti e indietro alla ricerca della giusta posizione, dell'intuizione e dell'istruzione che la nostra immaginazione ci vorrà dare.

Nella lecture all'Orientale Kentridge ha raccontato di come si sia appassionato all'inchiostro indiano, uno dei più semplici materiali per disegnare, scrivere o anche stampare e di come utilizzando un pennello vecchio, malmesso, con il ciuffo di peli ormai rinsecchito e diradato, avesse incontrato molte più possibilità rispetto al pennello da cui sapeva esattamente che segno sarebbe uscito. Dall' “imperfezione” di una pennellata può uscire il tronco di un albero che poi si trasforma, nel foglio successivo, nella sua ramificazione, quindi nella sua chioma e così via. Questo farsi dell'immagine, il processo che sta dietro al nascere di una storia in movimento, Kentridge lo esplicita quasi sempre in mostra, non lo cela, anzi lo manifesta senza alcun riserbo.

Anche a Napoli troviamo così le serie di disegni che, posti accanto, uno dopo l'altro, ci mostrano tutti i frammenti e le evoluzioni di un segno ad inchiostro prima di diventare l'animazione che viene riproposta nei monitor. Si tratta dei flipbook movies, la produzione più recente dell'artista, ovvero animazioni in cui appunti, disegni, forme, azioni e colori, scorrono sulle pagine di un libro, nel corso del suo sfogliarsi. Kentridge inizia a lavorarci nel 2012 quando viene invitato a tenere un ciclo di lezioni all'università di Harvard: Drawing Lessons, sei lezioni sul disegno (visionabili anche online dal sito dell'università). La base delle lezione è spesso un quaderno di appunti che l'artista proietta alle sue spalle, su cui si alternano disegni, pensieri, immagini, collage di parole. Non si tratta dunque più di disegni animati, bensì di un supporto sul quale si deposita un sapere da veicolare, pagine su cui l'artista ha fissato i suoi appunti.

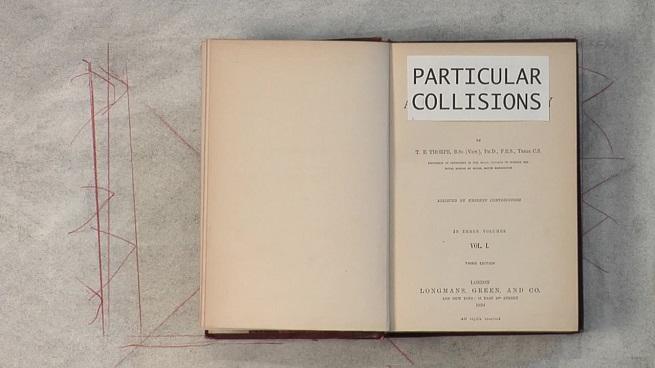

Quando il quaderno diventa libro, nei flipbook movies appunto, il mezzo si fa ancora più impegnativo: non più le pagine bianche di un quaderno ma le pagine scritte di un libro. Si tratta di libri trovati, dell'objetc trouvée di bassa qualità, scelto dall'artista proprio per la consistenza delle sue pagine ingiallite che gli permettono di lavorare anche bianco su bianco; e, per lo più, di libri didattici, manuali, raccolte enciclopediche, dizionari, pagine su cui l'uomo ha depositato e trasmesso il suo più alto sapere. Kentridge però sembra non prestare grande attenzione al contenuto, mentre quel che lo interessa è l'oggetto libro, l'azione dello sfogliare, la dimensione delle pagine, le varie possibilità offerte dall'andamento delle righe, ancora una volta l'oggetto interpretato da un altro punto di vista.

Kentridge infatti vi scrive sopra, vi disegna, strappa le pagine, ne ribalta l'ordine, cancella frasi e pagine intere, ne incolla di nuove, si permette insomma di fare tutto quello che col libro solitamente non si è legittimati a fare, quasi fosse un bambino che, non sapendo leggere, non ha nessun interesse al contenuto ma è affascinato dalla materia che esso offre, dalle pagine, dalla singolare diversità di ognuna, dal loro susseguirsi e generare sempre nuove aspettative, dalla sorpresa che contiene sempre la pagina successiva...

Se in questa attitudine al gioco e al movimento troviamo esattamente la cifra tipica del lavoro di Kentridge, accanto al disegno, alle cancellature, all'inchiostro indiano, nella serie di cinque flipbook movies (Workshop Receipts, The Anatomy of Melancholy, Practical Enquiries, Particular Collision, 2nd Hand Reading, tutti realizzati nel 2013) esposti a Napoli troviamo due elementi che appartengono ad una ricerca evidentemente più recente dell'artista: da un lato la parola, dall'altro il colore.

È vero che la parola la troviamo già in molti disegni anche precedenti, in cui l'artista annota e mette in fila una serie di pensieri, motti e giochi di parole che hanno sempre a che fare con l'equivoco di senso, ma qui sembra quasi che la sostanza del testo stesso si faccia più spessa. Non più dipinte di rosso sulle pagine ingiallite dei libri com'erano ad esempio le serigrafie presentate per Vertical Thinking, la mostra che ha ospitato nel 2012 il MAXXI di Roma, le frasi sono nere con un carattere ogni volta diverso, quasi a testare possibili font di scrittura a stampa.

Riflessioni che riguardano la percezione del mondo si alternano a pensieri istantanei di carattere logistico e abitudinario e, ancora, a riferimenti a parole di altri... Ancora una volta l'artista è come se ci portasse in studio, dentro al movimento del suo pensare e fare. Accanto alle parole infatti, nei disegni in movimento, lo vediamo camminare, stare seduto, saltare, lo ritroviamo nel suo spazio di produzione... Pesanti, queste parole, nell'ultima serie di grandi incisioni (Just Add Ink, 2012; Hope in the Green Leaves, 2013; If you have no Eye, 2014) diventano poi i frutti di alberi colmi di sentenze.

Quando il Dio egizio della sapienza Thoth giunge dal Re di Tebe per comunicare la scoperta della scrittura, farmaco della sapienza e della memoria, questo gli risponde che in realtà tale farmaco produrrà invece l'oblio nell'animo dell'uomo: “egli ricorderà le cose non dal di dentro, di per sé, pensandoci, ma dal di fuori, per mezzo di impressioni esterne”. Di quale conoscenza ci stiamo dunque nutrendo? Quali sono i frutti del sapere che nascono dagli alberi che abbiamo piantato? O, ancora, che spazio lasciamo alle sentenze e che valore effettivamente conservano?

Venendo al colore, alle forme geometriche colorate, ai cerchi, i triangoli, i rettangoli, che l'artista dipinge sulle pagine di questi libri giocando con lo spazio occupato dal testo a cui va a sovrapporli, a ben guardare si tratta di colori tutt'altro che astratti. Forme e colori rimandano a una tavolozza che ri-troviamo da qualche parte, che possiamo in qualche modo ri-conoscere... tinte rubate alla pittura sacra rinascimentale? tonalità di una carta geografica o politica? cromie di un'architettura? un alfabeto morse? un gioco di occupazione dello spazio? i perimetri di singole celle? Sui flipbook movies Kentridge confida: “Mi interessava la condizione del prigioniero, del prigioniero politico... e nel formato “libro” ho trovato lo spazio per sperimentarla. Mi interessava la condizione secondo cui per venti, trent'anni, un uomo è vincolato a camminare avanti e indietro in una cella...”.

Imprigionato nelle pagine di questo libro riconosciamo l'artista in studio che “cammina e pensa”, l'artista prigioniero del suo stesso fare e immaginare, ma troviamo anche l'uomo incatenato al suo sapere, l' “io” che fa e l' “io” che sa, troviamo il corpo di un prigioniero condannato all'esistenza, la sentenza di una colpa da scontare, la pretesa di un'anima da salvare... Sorvegliare e punire, l'origine della prigione di cui parla Foucault! È allora questa l'origine ineludibile di ogni forma di relazione tra un essere umano e l'altro, il tentativo costante di controllo, del corpo, dell'anima e della mente. È la storia dell'uomo che si ripete nel tentativo incessante di comando, potere, padronanza, sul corpo, lo spazio, il pensiero dell'altro.

In quanto artista, e in quanto uomo, Kentridge, si pone costantemente di fronte alla relazione tra il sé e l'altro, ma prima di tutto allo spazio irrisolvibile tra il sé e la propria percezione del mondo, laddove si depositano un immaginario e una conoscenza che vengono ogni volta riattivati dagli impulsi esterni; alla tensione costante tra una parte di noi che ogni giorno coltiva forme di controllo, mentre l'altra grida al panico del caos; alla scissione irrisolvibile tra corpo e mente; alla ricerca irriducibile di un significato, di un giudizio, di una sentenza, di parti e controparti, vittime e carnefici, di un richiamo all'ordine di tutti i frammenti che ci permetta di “essere certi”; e all'instabilità che invece ci è propria nel sostare su quel ponte che si erge su “ciò che non è stato disegnato” e che forse non può esserlo (That which is not drawn è il titolo di una pubblicazione, tra l'altro interamente testuale, edita nel 2014 dalla casa editrice indiana Seagull Books in cui Kentridge e l'antropologa americana Rosalind C. Morris raccolgono una loro lunga conversazione dedicata a indagare gli aspetti più intimi, fisici e filosofici che stanno dietro al lavoro dell'artista).

Un'arte che manifesti l'ambiguità, la contraddizione, i gesti incompleti e le conclusioni incerte.

L'artista da William Kentridge, Drawings for Projection, Goodman Gallery, Johannesburg, 1992