L'epopea della Factory / L'opera-mondo di Andy Warhol

Un loft di Manhattan rivestito di carta argentata, un viavai continuo di ragazze e ragazzi squinternati che vivono d'espedienti, che ballano, telefonano, si ubriacano o si fanno di anfetamine, scroccano qualche dollaro o una cena, scrivono poesie, fanno sesso (omo e/o etero), passano da un party all'altro e da un appartamento all'altro, non dormono mai, vanno a sentire gruppi rock alternativi, recitano in film sperimentali, fanno o dicono cose spudorate, scoprono o inventano mode. Sono freak depravati, ragazzi e ragazze bellissime, gay sfrontati in un'epoca ancora omofoba, giovani ereditiere esibizioniste allo sbando, piccoli spacciatori, poeti, ballerini, attori e attrici improvvisati, manager di aspiranti attori e attrici, piccole “superstar” dell'underground e grandi rockstar (i Velvet Underground, ovviamente, ma anche Bob Dylan, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison): tanti nomi di personaggi già famosi o che lo stanno diventando in quegli anni, di sconosciuti destinati a quei “quindici minuti” di fama che sono nati proprio qui e di falene che si bruciano subito alla luce dei riflettori improvvisati o nell'ombra della droga. E di tanto in tanto, in mezzo al fenomenale trambusto di vite spericolate, compare qualche critico d'arte, qualche gallerista, qualche ricco collezionista d'arte contemporanea, qualche mostra e qualche opera che oggi vale milioni di dollari.

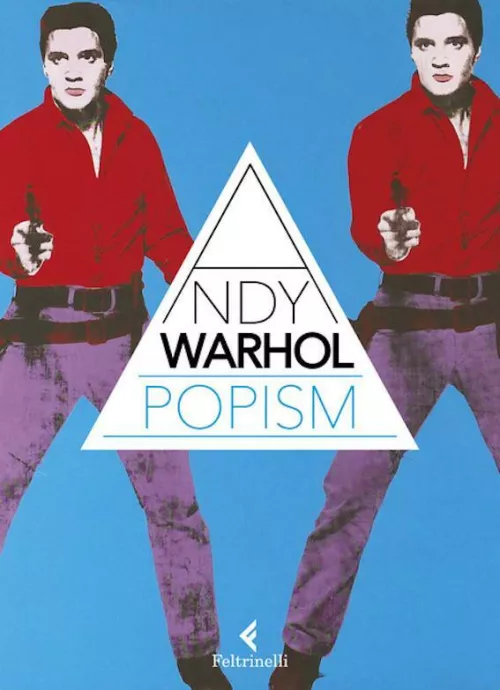

Questa è la prima impressione che si ha nel leggere Popism, il libro che Andy Warhol ha scritto con Pat Hackett nel 1980, oggi nella nuova traduzione curata da Alessando Carrera per Feltrinelli. È l'epopea gloriosa della Factory degli anni sessanta e della sua «corte di spostati di vario genere», come dice Carrera; un'epopea che si chiude con i colpi di pistola sparati da Valerie Solanas il 3 giugno 1968, due giorni prima dell’assassinio di Robert Kennedy e due mesi dopo quello di Martin Luther King. Warhol sopravvive per miracolo, ma il mondo eccessivo della Factory no.

Nella brevissima premessa, Warhol dice che il libro è uno sguardo all'indietro, a «com'era allora la vita per i miei amici e per me; ai dipinti, ai film, alla moda, alla musica, alle superstar e alle relazioni personali che hanno dato forma a quel mondo nel nostro loft di Manhattan, il luogo conosciuto come Factory». Popism non racconta dunque il «fenomeno pop a New York negli anni sessanta», come pure si dice nella premessa. Mostra piuttosto come Warhol è riuscito a trasformare in “fenomeno” esplosivo e paradossalmente “controculturale” quella cultura pop che cominciava allora a dilagare in America, a farne una grande attrazione trasgressiva (impresa difficile da capire oggi che il suo mondo è componente naturale dell'aria culturale che respiriamo e che la proletarizzazione della fama è una realtà quotidiana a cui basta la vetrina sempre aperta del web); e lo ha fatto mettendo assieme ingredienti così incredibilmente eterogenei e contraddittori da imbarazzare chiunque cerchi di usare questa specie di diario come documento per una sociologia delle sottoculture urbane.

Ma la cosa forse più sorprendente è che in questo libro sembra non ci sia né la Pop Art che ha reso immortale Andy Warhol, né, in un certo senso, lo stesso Andy Warhol.

Nell'epopea della Factory si parla di tutto tranne di quello che veniva prodotto nella “fabbrica”: opere e mostre famosissime sono citate solo en passant; alcune molto importanti, come le Brillo Box, le celebri scatole di pagliette saponate che sconvolsero il filosofo Arthur Danto quando le vide nella storica mostra del 1964, non sono nemmeno citate. E quando, nel primo capitolo, parla davvero dei suoi inizi d'artista, riesce a “esternalizzare” perfino la sua metamorfosi da bruco a farfalla, da grafico-pubblicitario-aspirante-artista a pittore-più-emblematico-della-Pop-Art: invece che al travaglio interiore e alla laboriosa ricerca della propria identità, la affida alla scelta tranchant di un amico, Emile De Antonio, agente e poi filmmaker che bazzica il mondo dell’avanguardia newyorkese. Un pomeriggio, senza dir niente, Andy gli mostra due grandi dipinti: «Il primo era una bottiglia di Coca-Cola con dei tratti tipici da espressionismo astratto [...]. Il secondo era solo il nudo profilo di una bottiglia di Coca-Cola in bianco e nero». De Antonio, li guarda per un paio di minuti, e poi sentenzia: «Uno è una cagata, solo una mescolanza di un po’ di tutto. L’altro è notevole, è la nostra società, è chi siamo noi, è assolutamente bellissimo e nudo, e tu dovresti distruggere il primo ed esporre l’altro».

Quanto alla sua persona (cioè al soggetto principale, se questo fosse un romanzo di formazione), Warhol sembra aver riprodotto nel libro il ruolo che aveva nel suo famoso loft newyorkese: quello dell'occhio impassibile e immobile, come l'occhio del ciclone, o dello specchio che riflette, come le superfici argentate e specchianti che lo circondavano. Guarda, ascolta, fotografa, registra su nastro o riprende con una cinepresa 16 mm tutto quello che vortica attorno a lui: aneddoti incredibili, gossip continui, serate trasgressive in locali notturni alternativi, le canzoni pop del momento e l'opera lirica a tutto volume, rock sadomaso e film underground, dettagli su vestiti, trucchi e acconciature, accessori, passi di danza, arredamenti stravaganti, nuove mode, nuovi stili, nuovi gruppi musicali. Ma la sua vita privata, i suoi amori, le sue emozioni più profonde rimangono sempre fuori scena. Tanto insiste nei dettagli anche più scabrosi delle persone che affollano queste pagine (con «voyeurismo sadico» e «scopofilia feticistica», dice Carrera), quanto mantiene segreta la sua vita intima e la sua vera casa con la madre relegata nel seminterrato.

Questa assenza, si sa, è tipica sia della personalità di Warhol che della sua arte. Per spiegare, con una perfetta sintesi “pop”, come l'arte ancora dominante alla fine degli anni cinquanta – quella degli espressionisti astratti – venga improvvisamente travolta dalla nuova arte, Warhol dice semplicemente: «la Pop Art prese il dentro e lo mise fuori, prese il fuori e lo mise dentro. Gli artisti pop realizzavano immagini che chiunque camminasse per Broadway poteva riconoscere in un secondo». È una trasmutazione dei valori: al posto dell'interiorità sofferta dell'artista, la superficie luccicante del mondo, registrata con l'indifferenza di una macchina.

Sparire nella superficie visibile del mondo è la Pop Art ed è Andy Warhol. Lo esprime bene uno dei celebri aforismi dell'altro suo libro famoso, La filosofia di Andy Warhol: «Se vuoi sapere tutto su Andy Warhol guarda soltanto la superficie dei miei quadri, dei miei film e di me, io sono lì. Dietro non c’è niente».

Tuttavia, come ammonisce Alessandro Carrera nella sua introduzione, «mai fidarsi di Andy Warhol, mai cercare di togliergli gli occhiali scuri e alzargli la parrucca color platino (ci è stato sepolto, con la parrucca e gli occhiali da sole!), saprà sempre come sfuggire alla presa e rendersi invisibile tra la folla che lo adora». (Per avere una buona idea di quanto sia complessa la sbandierata superficialità di Warhol basta leggere il denso volume di Riga curato da Elio Grazioli: Andy Warhol, Marcos y Marcos, 2012).

Anche per questo, se dovessi scegliere l'opera più importante di Warhol direi probabilmente: se stesso. Andy Warhol è forse l'artista che ha più compiutamente incarnato uno dei tratti fondamentali del “paradigma contemporaneo”: la deliberata costruzione del proprio personaggio d'artista. Quella ricerca radicale di “singolarità” attraverso le opere che caratterizza tutta l'arte del Novecento, in artisti come Warhol va “fuori giri” e diventa esplicita costruzione della propria singolarità come brand (su questo mi permetto di rimandare al mio Catastrofi d'arte, Johan & Levi, 2019).

Siamo abituati a identificare l'artista più famoso del Novecento (assieme a Picasso) con i suoi quadri: le zuppe Campbell, le Marilyn, le Coca Cola... Ma forse il capolavoro di Warhol è proprio la sua aura. Un'aura che ha costruito non tanto con i famosi autoritratti o le foto, ma anche e soprattutto con quell'indefessa attività sociale di relazioni, incontri e pettegolezzi dalla quale assorbiva come una spugna gli ingredienti più utili per costruire e rilanciare il suo mito personale.

Ecco allora che anche il poderoso memoir collettivo che è Popism può essere letto come la descrizione a posteriori di un'opera di Warhol: la costruzione del suo mito “estroflesso” nello specchio della Factory e della sua corte di freaks anfetaminici e personaggi eccentrici dal glamour sballato, sui quali punta il suo sguardo da macchina voyeuristica.

Lo dice esplicitamente egli stesso quando, nel 1965 a Parigi, annuncia che avrebbe smesso di dipingere: «L’arte per me non era più divertente; ad affascinarmi era la gente, volevo passare tutto il mio tempo a stare intorno alle persone, ascoltarle e fare dei film su di loro». In realtà non ha mai smesso di fare arte, soltanto voleva che fosse un «fare qualunque cosa» crescendo «orizzontalmente» come dice in un altro punto: «Il mio stile era sempre quello di espandermi, piuttosto che di muovermi dal basso in alto. Per me, la scala del successo era più laterale che verticale». Uno dei momenti clou di questo stile è quella primavera del 1966 in cui, contemporaneamente, fa il suo esordio “esplosivo plastico e inevitabile” lo show warholiano dei Velvet Underground con Nico, esce nel circuito underground il suo film My Hustler e apre la mostra dei cuscini d'argento e delle mucche da Castelli: «stavamo raggiungendo gente in ogni parte della città, gente di ogni tipo [...] i gruppi si mescolavano tra loro – ballo, musica, arte, moda, film. Era curioso vedere i frequentatori del Museum of Modern Art vicino ai giovani fan dell’ultimo stile vicino alle checche in anfetamina vicino agli editor delle riviste di moda. Sapevamo tutti che stava accadendo qualcosa di rivoluzionario, lo sentivamo».

Quell'espansione orizzontale “intorno alle persone” della sua aura è l'opera-mondo di Warhol nota come Factory, fatta dei brandelli di vita che si affollano in questo libro e si affastellano nei film inguardabili di quegli anni, della folla di personaggi incredibili che si illuminano soltanto per un istante. Un'opera che, in un certo senso, è un autoritratto indiretto, come lo sono le sue bellissime partner-da-vita-mondana, prima ancora che amiche e attrici: Baby Jane, Viva, Nico e, soprattutto, Edie. Sono personificazione della bellezza e del fascino da star hollywoodiana verso cui si proiettava, come faceva con le foto di attrici che da bambino ritagliava dalla rivista Glamour, o con le sue Marilyn splendenti e colorate come icone bizantine.

Popism è dunque anche questo: la descrizione di un'opera molto “orizzontale”, multimediale e performativa, di cui il libro è solo una accurata ma parziale ricostruzione. Bisognebbe guardare i film, le foto, le pagine dei tabloid, ascoltare le musiche (un po' si può fare, tenendo internet a portata di mano e rendendo così il libro multimediale). Ma non basta: bisognava esserci, come si usa dire.

Per i nostalgici della vita frenetica di una comunità creativa oggi impensabile e per gli appassionati di aneddoti di quella vita artistica e musicale underground, Popism offre una quantità di materiale notevole. Ma quello che più mi ha colpito è la qualità dei personaggi che Warhol è riuscito ad attrarre attorno a sé: incarnazioni così singolari e tragicomiche della dépense che si vorrebbe veder trasformate in romanzi per scoprire le persone sotto quelle superstar da quindici minuti che Warhol appunta come lustrini sulla sua aureola d'artista. “Superstar” perché, come nota Carrera, sono più che star: «vivono e muoiono da star, sono sempre in scena, non staccano mai, non hanno un “privato” in cui ritirarsi».

Eppure si vorrebbe leggerla tutta, la storia di Freddy che fa la sua ultima danza volando da una finestra: uno di quegli «avanzi dell’industria dello spettacolo, rifiutati a tutte le audizioni in ogni parte della città. Non riuscivano a fare una cosa più di una volta, ma quella volta gli veniva meglio che a chiunque altro. Avevano la stoffa della star ma non l’ego, non sapevano come promuovere se stessi. Erano troppo dotati per vivere “vite regolari”, ma erano anche troppo poco sicuri di se stessi per diventare dei veri professionisti».

Oppure quella di Billy Name, l'enigmatico fotografo-factotum della Factory che si chiude due anni nel suo stanzino-camera oscura a caccia di misteri magici e astrologici, e poi sparisce lasciando il biglietto con cui si chiude Popism: «Andy – non sono più qui ma sto bene. Con affetto, Billy».

Oppure quella di Edie Sedgwick, la ragazza bellissima, indifesa e fuori di testa che dilapida il suo patrimonio e brucia la sua vita con l'anfetamina, ma davanti alla cinepresa «era incredibile […] tutta energia, e non sapeva che cosa farne quando si trattava di vivere la sua vita, ma nei film era fantastica. Le grandi star sono quelle che fanno qualcosa che puoi guardare ogni secondo, anche se è solo un movimento dentro i loro occhi». È con lei che Andy tocca con mano il primo grande successo della sua opera automitopoietica, quando al museo di Filadelfia nel 1965 la coppia, assediata dai fan in delirio, è costretta ad arrampicarsi su una scala e a farsi portare in salvo dai vigili del fuoco: «Era incredibile pensare che una cosa simile potesse avvenire all’inaugurazione di una mostra. Anche se era una mostra di Pop Art. Ma, d’altra parte, noi non eravamo alla mostra, noi eravamo la mostra, eravamo l’arte incarnata».

Quei personaggi “devianti” e imprevedibili che attiravano la curiosità di Warhol erano la sua fonte di ispirazione e il suo medium artistico. Lo riconosce egli stesso, alla fine: «temevo che senza quei pazzi tossici che mi blateravano intorno e facevano le loro follie avrei perso la mia creatività». Nel libro non ne parla, ma sappiamo che anch'egli era in fondo un “deviante” in cerca di rivincita sociale: partendo da una famiglia di proletari immigrati di Pittsburg, era riuscito a diventare grafico pubblicitario a New York; da “frocetto” di successo che abbelliva scarpe da donna con uno stile retrò fatto di gattini e angioletti, era riuscito a diventare l'artista delle gallerie più “in” sparando la merce nuda e le icone dei mass media in faccia ai collezionisti. E alla fine, anche grazie agli spostati della Factory, è riuscito a diventare Andy Warhol e basta: un'icona inossidabile del nostro immaginario.