Blackhat

Nel dicembre del 1827 Jean-François Champollion ha trentasette anni, gliene restano tre da vivere, ed è bloccato su un divano, colpito da un attacco di gotta. Lo ricorda lui stesso in una lettera scritta il 16 gennaio 1828 ad Angelica Palli, chiamata confidenzialmente Zelmira (la conosce nel suo secondo viaggio in Italia, nell’aprile del 1826, a Livorno, dove giunge per conto del Louvre: deve acquisire la collezione Salt, composta da antichità egiziane). Qualcuno, in quelle lunghe giornate trascorse nell’immobilità, i piedi e le gambe fasciate come le sue adorate mummie, gli legge dei libri, per svago. Tra questi, L’ultimo dei Mohicani, pubblicato l’anno prima (1826) da James Fenimore Cooper.

«Champollion non sapeva leggere», scrive Gérard Macé in un magnifico libro a lui dedicato: «Sapeva solo decifrare, poteva ripercorrere, interrogandosi per ore e giorni, il tracciato delle lettere, come poi percorse il contorno dei geroglifici – ma non seppe mai dimenticare il tramite dei segni, quasi volesse a ciascuno di essi strappare un segreto». (G. Macé, L’ultimo degli egiziani. Champollion o l’avventura dei segni, Guanda, 1990).

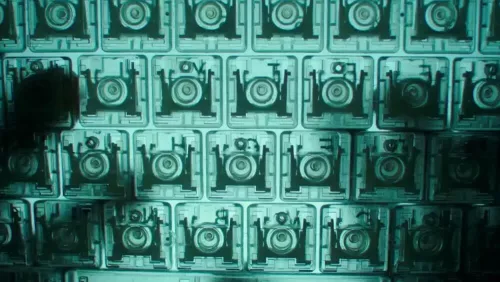

A volte la memoria compie strani balzi. Vedo Blackhat, vedo un uomo alle prese con codici, cifre, nel tentativo di decifrarle. Penso al lavoro indefesso e così misterioso di Jean-François Champollion. Alla sua passione per il romanzo di Fenimore Cooper. Una foresta di segni da decifrare, da interpretare. Michael Mann, da quel libro, ci ha tratto un film (tutto verticale) – L’ultimo dei Mohicani – in cui l’ebbrezza dell’interpretazione, della detection, il leggere le tracce, gioca un ruolo talmente rivelatore, predominante, da arrivare a svelare un mondo nascosto, oltre a spingere in avanti la narrazione. Non è di questo che parla Blackhat, quasi due secoli dopo il romanzo di Fenimore Cooper? Al posto della foresta del Nuovo Mondo troviamo segni in codice custoditi all’interno di schede di memoria (a volte danneggiate). Flussi di segni, sequenze numeriche nella schermata di un computer. Decifrare sequenze informatiche, e attraverso queste recuperare tracce e memorie cancellate, lacunose – un’arte, una mnemotecnica che abbiamo delegato ai dispositivi elettronici: memorie esterne, scatole nere.

Chris Hemsworth in Blackhat, regia Michael Mann, 2015

Qualcosa di simile possiamo già riscontrarla nella decifrazione e nel recupero di ciò che gli antichi chiamavano palinsesto, quel supporto prezioso su cui era possibile scrivere, cancellare, quindi riscrivere, facendo coincidere sulla stessa superficie diversi strati temporali, diverse memorie. Lo ricorda Thomas De Quincey, il quale, neppure vent’anni dopo Champollion, oltre a sostenere che il cervello umano fosse «un naturale e possente palinsesto», lodava appunto il prodigio chimico che permetteva la riemersione di grafie cancellate: «Insolenti vanterie di Paracelso, che sosteneva di poter far rinascere la viola o la rosa originale dalle ceneri della sua combustione: ed ecco che il progresso moderno gli toglie anche quel primato. Le tracce di ogni grafia successiva, regolarmente cancellate, come si immaginava, sono state regolarmente riportate alla luce in ordine inverso: le impronte della selvaggina cacciata, del lupo o del cervo, sono state sceverate e rincorse lungo le loro piste doppiate.» (Thomas De Quincey, Il palinsesto del cervello umano, 1845)

Ecco allora un’altra foresta da decifrare, da cui fa capolino la medesima metafora: le impronte della selvaggina cacciata, del lupo, e del cervo. Piste da seguire. E poco conta che oggi queste impronte siano spesso immateriali, eppure – per paradosso – digitali. Recuperabili tramite programmi chiamati Black Widow. Quello che importa è che queste tracce, come le altre, inneschino una detection: è il carattere venatorio di ogni narrazione. In Blackhat, per districare la matassa, per recuperare il filo, ricostruire ciò che è avvenuto (il sabotaggio di una centrale nucleare in Cina, l’improvvisa e inspiegabile manomissione dei dati legati agli scambi commerciali a Chicago) serve qualcuno che conosca a menadito l’ambiente: magari un hacker. Un fuorilegge con cui scendere a patti.

Mi sono fatto l’idea – certo romantica – che, in fondo, un hacker sia a grandi linee la versione moderna dell’indiano bianco, cioè qualcuno che ha abbandonato i costumi e la società, per far propria un’altra lingua, ai più sconosciuta; personaggi come Occhio di Falco o Hathaway, persone come Champollion o Étienne Brûlé: «tutti, o quasi, – scrive Gérard Macé – mendicanti, disertori, briganti sfuggiti alla loro condizione o ai loro delitti, ingaggiati senza salario e trafficanti di pellicce, analfabeti che dovevano imparare in due o tre inverni una lingua che favorisse il commercio dell’oro scuro; sedotti poi, e per sempre, dall’ombra delle foreste propizie alla vita clandestina, cedevano al fascino di una società ospitale e libera, senza monumenti e senza scrittura, all’apparenza senza religione e senza legge, nella quale, a patto di mostrarsi abili nella caccia e in guerra, tenaci al dolore, si può vivere senza spingere l’aratro, passando ore a fumare tranquilli. (…) In breve, vivere come “gente di nessuno”, “bestie senza Dio”, come dicono con sprezzo i Gesuiti che non si capacitano di come, nel corso del XVII e XVIII secolo, migliaia di Europei abbiano tradito la chiesa e il Re e si siano fatti selvaggi. Come si può abbandonare un nome di battesimo per un nome di guerra?» (G. Macé, cit., p. 54-55)

Ghostman e Sdksdk sono i nomi di guerra che si sono dati Hathaway e il suo indecifrabile avversario, perché forse per gli hacker – come per gli indiani – il nome importa.

Il fatto è che in Blackhat la foresta di segni da interpretare costringe a un costante spostamento, e a una velocità tale che Occhio di Falco o Champollion non avrebbero di certo potuto immaginare. Stati Uniti, Cina, Indonesia, Malesia: ci spostiamo tra aerei, luci notturne, neon, colori acidi o accesi, metropoli e architetture vertiginose, fino a una specie di paesaggio desertico, tra terra, acqua e cielo; una no man’s land in cui, per un istante, Hathaway vede proiettarsi il futuro, intuendo il vero segreto nascosto dietro a quelle tracce che sta inseguendo. È un momento davvero rivelatore. Tutto il movimento, l’azione, le sparatorie, tutti i teleobiettivi, i riflessi, i flou, tutti i morti, le storie d’amore e d’amicizia portano a questo punto zero: un deserto. Non è certo il paesaggio montuoso, fatto di roccia e foresta, ancora da scoprire: la wilderness cara a tutti gli scrittori americani, narrata da Fenimore Cooper, quel luogo dove, secondo Occhio di Falco, ognuno può leggere senza essere andato a scuola. È qualcosa di dannatamente diverso.

Cos’è rimasto oggi della frontiera? Dove possiamo trovarla, oggi, la wilderness? Forse si nasconde nell’immaterialità delle cifre e dei codici informatici, in questo scorrere sotterraneo e nascosto: un universo sconosciuto ai più, difficilmente tracciabile, attivo a nostra insaputa, e in grado di modificare la nostra esistenza (basta un click). Qualcosa di simile a una cifra sul tappeto, la cui veduta esplosa è l’immagine della terra vista dallo spazio, quella che apre il film, con quei filamenti luminosi che si dipanano da vari centri, per dirigersi in qualsiasi direzione.

Connessioni come centri nervosi, capaci di crolli improvvisi, sovraccarichi di energia. O flussi da risalire, in senso contrario, qualcosa che mi fa pensare all’ultimo duello tra hacker, mentre sfila una processione. Le armi scelte da Hathaway/Ghostman sono rudimentali cacciaviti, qualcosa di primitivo e appuntito che ci riporta ai pugnali de L’ultimo dei Mohicani. Chiariamo: non sto dicendo che Blackhat sia una specie di remake del film che Michael Mann ha realizzato negli anni ’90. Sto dicendo che, come quello, è un avvincente film d’avventura. Un’avventura che fatichiamo a riconoscere come tale, ma che forse le generazioni future sapranno distinguere meglio di noi. In ogni caso, è anche per questo che – come Champollion – rileggerò L’ultimo dei Mohicani.