How do I imagine being there? / Claudia Losi alla Collezione Maramotti

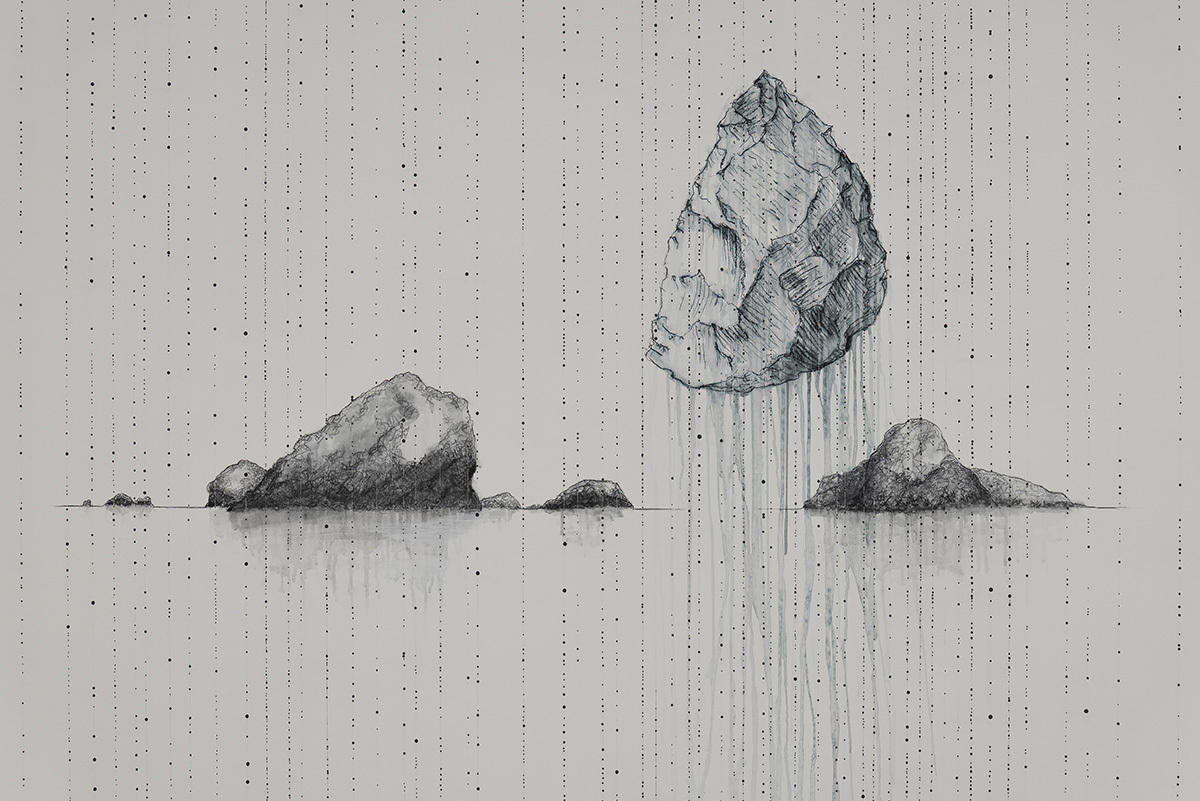

Finis Terrae. La Collezione Maramotti, che galleggia nelle placide linee verdi della pianura padana, si è trasformata temporaneamente in un cul-de-sac geografico, uno di quei luoghi in cui si arriva e un ostacolo naturale invalicabile impedisce al viaggiatore di proseguire oltre. Il suo guscio grigio di corazza industriale somiglia adesso più al basalto delle falesie che al cemento armato e tendendo l’orecchio, lontano, ci si aspetta di sentire un sibilo d’uccello in planata, un moto d’onda.

La ragione della trasmutazione risiede nella mostra How do I imagine being there? Nelle sale della Collezione, Claudia Losi ha scelto di dare un corpo a ciò che inizialmente veniva concepito come progetto per un libro. Dopo una gestazione di 4 anni, il risultato è sì un volume d’arte edito da Humboldt Books ma anche un corpus di oggetti, tessuti cuciti, disegni, fotografie che testimoniano un andare-oltre, un andare-verso, che da sempre è uno dei tòpos del lavoro dell’artista. Presentato attraverso una conversazione con Matteo Meschiari, Professore di Geografia all’Università di Palermo, antropologo e scrittore, erudito e appassionato studioso del paesaggio, e una performance con Zero Vocal Female Quartet e HsiaoPei Ku, la mostra è la manifestazione tangibile di un viaggio reale e immaginario, innesco di un processo che l’artista ha messo in atto coinvolgendo colleghi e studiosi per realizzare un’opera aperta, collettiva, potenzialmente ancora in process.

Claudia Losi How do I imagine being there? veduta della mostra / exhibition view Collezione Maramotti, Reggio Emilia Ph. Marco Siracusano.

Alpha e omega del viaggio al centro dell’indagine: l’arcipelago di St. Kilda, estremo nord ovest della Scozia, un remoto paradiso naturale. Un altro finis terrae, costantemente spazzato dai venti e in balìa dei marosi atlantici, un luogo che Losi ha raggiunto solo al secondo faticoso tentativo di approdo, mentre altre persone coinvolte nell’elaborazione di testi e materiali non lo visiteranno mai, se non grazie alla cartografia e alla letteratura dedicata.

Come raccontare un mostra che è al contempo un libro e una esplorazione, in parte reale, in parte immaginaria? Quali parole scegliere per riflettere su una conversazione e una performance, un progetto di elsewhereness che non è una fuga ma una pratica artistica, un tentativo di ridefinire lo spazio di rappresentazione attraverso lo strumento del camminare?

Nel tentativo di delineare una forma che contenga questo tutto e aderisca alla sua superficie, scorro i documenti che testimoniano il lavoro di Richard Long, Walter De Maria e Hamish Fulton, di quegli artisti della Land Art che hanno trasformato in arte lo spazio e il camminare in gesto performativo, per cercare di inquadrare anche storicamente la mostra presente. Sarebbe però una forzatura tentare di inscrivere il progetto di Losi in categorie storicizzate: lasciati alle spalle il minimalismo e le istanze eco-politiche che non le appartengono, piuttosto è forse utile guardare a quel peculiare passaggio culturale come a una traccia da cui partire per procedere in avanti, tenendo ferma alle spalle ciò che è stata l’esperienza della Land Art e ampliandone l’orizzonte verso una proposta che coinvolga discipline in dialogo quali la geografia, l’antropologia, le neuroscienze, la biologia, l’etnografia.

Claudia Losi No Place 2015 tavolo con fotografie, vetri, collages, pietre, oggetti in ceramica, fusioni in bronzo, cartapesta, incisioni su zinco, libro in plastica / table with photographs, glasses, collages, stones, ceramic objects, bronze sculptures, papier-mâché, zinc etchings, plastic book particolare / detail

Osservando le opere in mostra penso a George Perec, che in Specie di spazi a cavallo tra il 1973 e il 1974 scrive:

“Da tempo avremmo dovuto prendere l’abitudine di spostarci, di spostarci liberamente, senza che ci costasse troppo. Ma non lo abbiamo fatto: siamo rimasti lì dove eravamo; le cose sono rimaste com’erano. Non ci siamo chiesti perché fosse lì e non altrove, perché fosse così e non altrimenti. Poi, ovviamente, era troppo tardi. La piega era presa. Ci siamo messi a credere di stare bene là dove eravamo.”

Ecco, mi pare che ciò a cui si oppone il lavoro di Losi sia proprio l’assunzione dello stato di immobilità, il subire passivo del soggetto rispetto ai luoghi, il comfort pericoloso della stanzialità. Non attraverso un’azione di antagonismo, ma in maniera assertiva, tramite la ricerca di un “linguaggio-paesaggio” alla luce del quale ridefinire la propria identità artistica e umana. Se è vero che oggi siamo Sapiens evoluti perché ci siamo costruiti attraverso la necessità di sopravvivere al mondo esterno e il rapporto con lo spazio è stata la relazione primaria a cui ci siamo assoggettati, l’acquisizione di una consapevolezza ambientale può davvero cambiare radicalmente il nostro modello cognitivo e il nostro rapporto con il reale. Qualcosa di radicale, che è stato intuito filosoficamente sin dall’antichità del pensiero ellenistico – Ippocrate definiva ad esempio il camminare vis medicatix naturae – ed è stato indagato con accezioni differenti dai Trascendentalisti americani, da Luther King e da Whitman, da Gandhi e dagli esploratori tutti, ma anche da Jules Verne a Werner Herzog e Umberto Eco, Borges, Calvino, Buzzati, Bachelard, Joseph Campbell, Alberto Manguel, Yves Klein, il western e il road movie, la Land Art, Frank-Lloyd Wright, Cezanne e gli astronauti dell’Apollo, un nutrito e pacifico esercito di camminanti, curiosi e pensatori di ogni latitudine.

Claudia Losi Lead 2015 piombo, filo di cotone, acquerello. Installazione site-specific / lead, cotton thread, watercolours. Site-specific installation particolare / detail.

Terra reale o immaginata, per Losi l’interrogativo continuo si pone qui, nell’esperienza della relazione tra l’individuo e il paesaggio, nella landscape mind. Ne emerge un legame ancestrale tra limite spaziale e atto creativo, un patto di sangue. Come le pitture rupestri, che sono concentrate proprio nei territori che impediscono all’uomo preistorico di proseguire nel suo viaggio di scoperta del mondo, così Losi si autoimpone un luogo simbolico e realmente ostacolante scegliendo un arcipelago alla fine del mondo per generare un salto fantastico, un ponte verso l’altrove: come se di fronte al mare sconfinato, o a una montagna impervia, non potessimo esimerci dall’immaginare cosa ci aspetti al di là, né smettere di desiderare di rimetterci in cammino.

How do imagine I been there? è un progetto liquido ma non ambiguo, dove la liquidità non ha a che fare con le teorizzazioni sociologiche quanto piuttosto con una primeva natura ittica che rimane impressa come marchio genetico (un’eco) nelle parti più remote del nostro essere umani. È un suono che abbiamo udito la prima volta nel Pleistocene, un cetaceo, una lepre selvatica, un pipistrello, animali totemici che designano il territorio come spazio sacro nella sua immanenza. Sono le rocce glabre dell’arcipelago di St Kilda, estremo occidente delle Ebridi Esterne, Scozia, terra vulcanica e brulla che custodisce le scogliere più alte del Regno Unito. Disabitata dal 1930, un luogo altro per eccellenza.

In questo vagabondaggio tra memorie reali e fittizie, ipotesi, linee narrative, dove individuare un principio di senso, ordinatore? Mi sembra centrale la suggestione del geografo ed esploratore “senza bussola” Franco Michieli, con il suo invito a perdersi per riscoprire capacità che credevamo ormai svanite. Il suo andare ostinato, ai miei occhi folle, di viaggiatore che rifiuta i dispositivi cartografici ci invita a uscire dai sentieri tradendo le mappe che sono uno strumento di controllo economico, militare, di assoggettamento del paesaggio. Rovesciare la prospettiva finché l’abbandonarsi all’andare non ci conduca a scoperte inaspettate. Come Colombo che cercando le Indie scoprì l’America, una proposta radicale per “essere continuamente impreparati a quello che verrà”. Forse può risiedere qui una possibile chiave di lettura della mostra, ovvero la possibilità di reinventarsi come spettatori e come individui di fronte a un paesaggio – naturale ma anche antropizzato – che abbiamo piegato alle nostre necessità di umani inurbati, smarrendone per sempre il senso e con esso, perdendo forse anche parte della nostra stessa identità.

Claudia Losi How do I imagine being there? veduta della mostra / exhibition view Collezione Maramotti, Reggio Emilia Ph. Marco Siracusano.

Tutti gli oggetti accuratamente scelti per comporre l’esposizione appartengono a un mondo lontano eppure curiosamente familiari, alcuni ormai inutilizzati, coperti di concrezioni vegetali e trasmutati allo stato di reperti di una memoria finzionale. Gli scarichi di fornace, i portolani, le rocce che testimoniano l’opera di catalogazione dei Musei Civici di Reggio Emilia, il telo ricamato che richiama Athanasius Kircher, sono essi stessi inviti a partecipare al viaggio, in quel detournement che tipicamente avviene nel momento in cui l’esperienza – vera o presunta – si tramuta in narrazione. Il legame tra il compiersi di un viaggio e il racconto è così intrinsecamente profondo che sospetto non possano esistere l’uno senza l’altro: la parola trova il proprio senso primario e la sua completezza nell’arco spazio-temporale di un moto a luogo, è sempre inconfutabilmente elemento che ci trascina da un punto ad un altrove; lo spostamento non può essere se non trova accoglimento e forma in una narrazione, anche muta e non esplicitata, ma vivente, che appare ogni qual volta fantastichiamo su un andare, come un riflesso in uno specchio d’acqua.

How do I imagine being there? è in ultima istanza una esortazione gentile a prestare attenzione, uscire dalla strada maestra, cercare terre oltre le terre. Perdersi e costruirsi le proprie mappe, cogliendo ciò che nella cartografia rimane celato, si dà in assenza, attende di essere illuminato.