La forza delle immagini al Mast di Bologna / Fabbriche, macchine, uomini, prodotti

“La forza delle immagini” è una mostra curata da Urs Stahel, costituita da una selezione di immagini appartenenti alla collezione della Fondazione Mast di Bologna (in corso sino al 24/9/17). Potrebbe sembrare ambizioso che una serie di fotografie provenienti unicamente dal mondo del lavoro e della fabbrica si erga a paradigma di ciò che oggi è divenuta la condizione da cui ogni spettatore è in qualche modo lambito: la forza delle immagini e il loro indiscusso potere seduttivo. Eppure questa raccolta lo illustra in un modo inequivocabile.

A un primo sguardo è vero che dinnanzi agli occhi dello spettatore sfila un’epopea di visioni dell’industria in tutte le sue possibili declinazioni: da quella pesante, a quella meccanica, a quella ormai del tutto robotizzata. Ed è vero che attraverso questa selezione di immagini è possibile cogliere il mondo del lavoro in tutta la sua complessità: la mostra non intende tanto tracciare una storia dell’industria, né una glorificazione incondizionata del lavoro, né tantomeno costituirsi come un veicolo di costruzione ideologica o di idealizzazione nostalgica. Si vedono ambienti molto diversi, fabbriche, macchine, uomini, prodotti. E sin qui si potrebbe evocare la funzione denotativa della fotografia, ciò che un’immagine raffigura, l’evento che mostra, il contesto in cui è stata scattata, il suo potenziale descrittivo, come ricorda Urs Stahel nella sua introduzione “Materia e idea, macchina e metafora”.

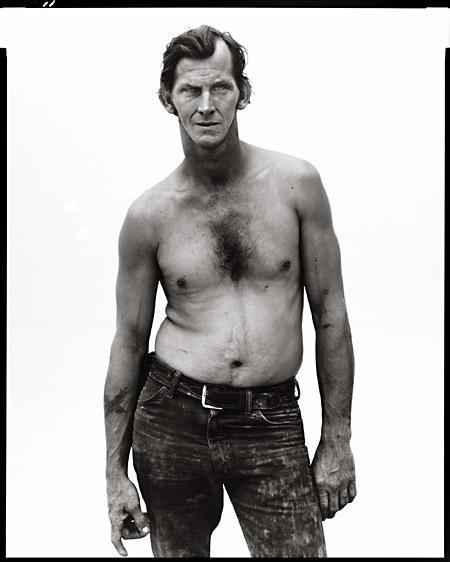

Eppure vi è qualcosa in più, un elemento che sfugge alla pura denotazione. L’elemento che eccede la selezione delle immagini è che la loro somma produce un nucleo semantico denso e palpabile: la mostra ha un corpo. È questa la sua forza. E il corpo ha una forma: quella del camionista Billy Mudd, fotografato da Richard Avedon. La perfezione dei suoi occhi, trasparenti e implacabili, convive con l’imperfezione delle sue membra.

Richard Avedon, Billy Mudd, Camionista, Alto, Texas, 1981, © The Richard Avedon Foundation.

È magnetico. Il suo sguardo funge da cornice a tutta la selezione di immagini, ha una potenza biblica, come la descriveva Erich Auerbach in uno dei suoi celebri saggi, nel senso che dinnanzi al suo magnetismo, al potere del suo corpo e del suo sguardo, tutte le altre immagini della mostra, ordinatamente storiche, non hanno alcun titolo per presentarsi indipendenti, come se l’intera collezione, e insieme tutta la storia degli uomini che vi si trova, debba disporsi nel suo orizzonte visivo. Lo sguardo di Billy non si prodiga per attirare la simpatia dello spettatore, non vi è lusinga o incanto. Lo sguardo di Billy veicola una precisa idea di cosa significa il potere di un’immagine fotografica e forse la sua forza più ancestrale e irrazionale: esso semplicemente seduce e assoggetta.

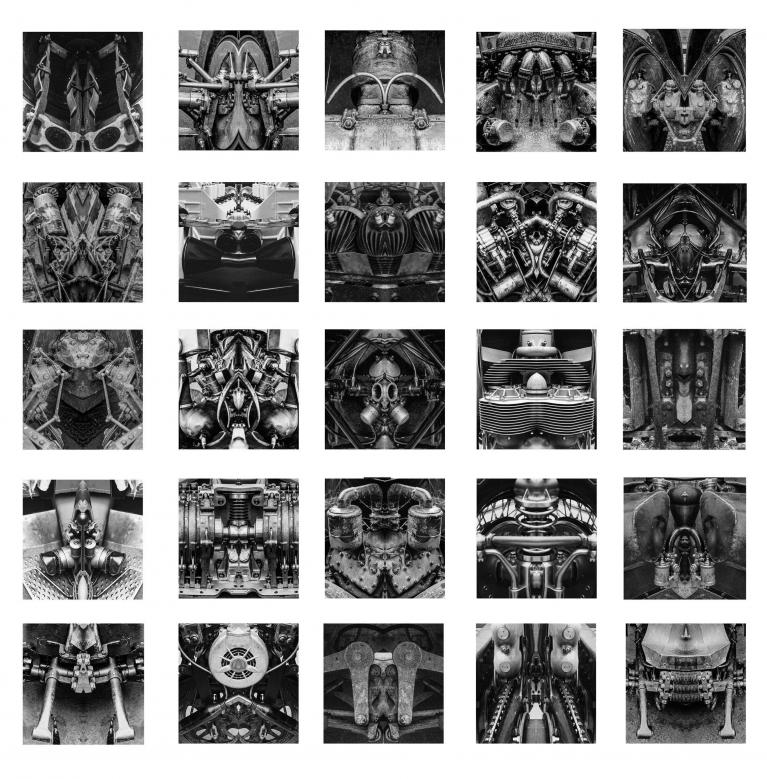

Ma non è tutto. Nella parete dinnanzi a Billy Mudd è esposta un’altra opera: si intitola “Psychomotor” di Rémy Markowitsch. Lo sguardo dell’uomo la comprende nella sua totalità: è costituita da venticinque parti ed è stata realizzata in vista di una mostra dedicata alla fabbrica della Volkswagen e alla città di Wolfsburg, cresciuta come appendice dello stabilimento.

Rémy Markowitsch, Psychomotor, 2016, Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin.

Rémy Markowitsch, Psychomotor, 2016, Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin.

L’opera trasforma il motore di una macchina in uno “psychomotor”, in un corpo vivo dalla potente carica erotica e contemporaneamente evoca le macchie di Rorscach in attesa di essere guardate e liberamente interpretate. E qui si aggiunge l’idea di metafora evocata dal curatore nel titolo dell’introduzione. In questo contesto essa rappresenta un caso di “anomalia semantica”: il corpo del motore è un corpo umano, la metafora trasferisce il senso del referente a un altro referente, delude un’aspettativa e crea una sorpresa. Inoltre, essa consente di trasferire il senso della mostra, dal corpo dello sguardo, ovvero dal potere di Billy Mudd, allo sguardo sul corpo dell’immagine, lo “psychomotor”, e su ciò che rimane celato dietro o dentro di esso, rimosso, nascosto, in attesa di essere interpretato.

Sono questi i due poli entro cui si apre lo spazio di un movimento, di un “portare oltre” (dal greco metaphérō): dallo sguardo fisso del collezionista, che impone il suo modo di concepire la realtà e il suo fine complessivo, alla possibilità di trovare entro questa visione, la possibilità di una continua ricerca e di continue trasformazioni interpretative e introspettive.

Nello spazio metaforico del trasferimento, si crea un collegamento tra l’idea di collezione, il suo potere seduttivo e lo spettatore: lo sguardo di chi ha scelto le immagini e il valore affettivo ad esse connesso, si apre a molteplici altri sguardi, e la collezione, che impone il suo percorso, sembra suggerire la possibilità di essere in continua evoluzione, aperta alle “macchie” a cui ogni spettatore può attribuire un significato differente, al di là della pura denotazione e della sua finitezza.

Così le pozzanghere bituminose di Pietro Donzelli, non sono solo gli indici indiscutibili di un paesaggio industriale dismesso e abbandonato, ma sono anche le immagini di una parte recondita di noi, che ha a che fare con ciò che di solito consideriamo inguardabile, inaccettabile, qualcosa che ci attira e ci respinge allo stesso tempo, come una ferita, la paura del buio, un corpo in decomposizione o un fantasma che sfugge alla nostra comprensione.

Queste immagini sono soglie, che spingono in altri mondi, diversi per ogni spettatore. L’immensa epopea metallica fotografata da Germaine Krull è l’esaltazione di un sapere tecnico che si spinge oltre i confini dell’uomo, ma si costituisce anche come una interminabile sequenza di immagini che denota il potere di uno sguardo capace di segmentare, sminuzzare l’apparenza indistruttibile del metallo, di ridurlo in frammenti astratti e tangibili, di possederlo pezzo per pezzo sino a ricomporlo nella sua corporeità: “les fers vivaient”, scrive la fotografa nel suo dattiloscritto “Click entre deux guerres”.

E ancora la città fumosa di Eugene Smith, gli impianti industriali di Masahisa Fukase e di Shomei Tomatsu, le immagini dei test della bomba termonucleare del 1952 o quelle dell’“alba atomica” sul Nevada negli anni Cinquanta, a cui segue l’immagine della discarica di Dhaka in Bangladesh di Jim Goldberg e le foto di Hiroko Komatsu, che ritraggono ogni genere di materiale edilizio, una “bioriserva sanitaria” (dal titolo del suo lavoro), “malinconica bacheca della senescenza” e “reliquiario di oggetti in declino”, sono il lato oscuro del progresso, il disagio della civiltà e come viene sublimato a livello visivo, una sorta di “giardino dei supplizi” di Octave Mirbeau in versione industriale, a cui ci sottoponiamo forse per avere l’illusione di potercene liberare.

Masahisa Fukase, Nayoro, 1978 © Masahisa Fukase Archives.

Shomei Tomatsu, Impianto petrolchimico. Yokkaichi, Mie, 1960 ©Shomei Tomatsu Estate, courtesy | PRISKA PASQUER, Cologne.

Tuttavia la forza di queste immagini è davvero liberatoria, nel senso che seduce e allo stesso tempo consente allo spettatore di essere libero di lasciarsi sedurre, restituisce a chi la guarda una parte di sé, induce a cercare un percorso in quello a sua volta tracciato da chi ha scelto le immagini ed ha costruito una collezione nella collezione. Vedere è pensare, suggeriva Giuseppe Di Napoli in un suo articolo pubblicato su questa rivista. “L’etimo ἒidos [eidos] (forma figura), da cui discende il termine idea ha la stessa radice di ἐιδέiν, [eidein] vedere e, per i greci, il perfetto di vedere oìda, significa “io so” (perché ho visto)”.

È questa la forza che scaturisce dalle immagini. Quello che mi sono limitata a proporre è solo uno dei tanti percorsi visivi, uno dei tanti pensieri possibili.

La forza delle immagini, presso il Mast a Bologna, dal 3 maggio al 24 settembre 2017.