Una lunga estate africana

La Tate Modern inaugura nello stesso giorno due personali di Meschac Gaba e Ibrahim El-Salahi (rispettivamente Benin e Sudan); A Season in Congo (pièce dello scrittore martinicano Aimé Césaire sull'indipendenza del Congo) fa il tutto esaurito ai botteghini; ci si prepara a 1:54, la fiera dell'arte africana contemporanea, che aprirà ad Ottobre come evento parallelo della Frieze Art Fair. Ma già da un anno in Gran Bretagna si parla di Africa: nel giugno 2012 la BBC aveva inaugurato, parallelo alla già esistente copertura delle notizie dal continente nel suo “World Service”, BBC Focus on Africa, quotidiano per Radio e TV “per un pubblico africano” (come spiega il lancio del format) diventato il fiore all'occhiello di una programmazione articolata che prevede approfondimenti politici settimanali, uno show sulla musica, un serie di documentari di avventura, tutti concentrati sul continente.

La passione africana della Gran Bretagna sembra improvvisamente connettere le spinte policentriche che da un paio di decenni, specialmente nel mondo anglosassone e francofono, si muovono per far entrare l'arte del continente nel sistema internazionale ed al contempo storicizzarne il Modernismo. “Africa is trendy, darling”: l'annuncio è arrivato alle mie orecchie più di una volta negli ultimi mesi, per bocca di artisti, curatori e critici, insieme a un sorriso un po' auto-ironico, un po' compiaciuto.

Basterebbe pensare alla vittoria del Padiglione dell'Angola alla 55° Biennale Internazionale d'arte di Venezia per dare ragione a chi vocifera. Il leone al migliore padiglione assegnato a Luanda, Encyclopedic City è un evento portentoso, nonostante abbia suscitato inni di vittoria insieme a forti perplessità. La forza del padiglione è tutta nell'operazione curatoriale, culturale e comunicativa, più che nella qualità intrinsecamente artistica del lavoro fotografico di Edson Chagas, l'artista del padiglione del quale, ohimè, non ci si ricorda mai il nome. Continuazione del progetto Beyond Entropy presentato alla Biennale di Architettura nel 2012 dallo stesso duo curatoriale (Paula Nascimento e Stefano Rabolli Pansera, che non a caso si autodefiniscono “architetti, urbanisti e operatori culturali” ma non storici dell'arte) Luanda, Encyclopedic City ha in ogni modo messo l'Africa sul piedistallo. E di conseguenza anche quella nebulosa senza dimensioni e confini definita arte africana contemporanea. Il tutto accade in un'estate.

L'Africa di per sé è un'astrazione, una fantasia, come ci insegna Mudimbe in The invention of Africa, un'invenzione che definisce l’Occidente che la osserva e la descrive piuttosto che sé stessa. Esempio paradigmatico della complicata relazione tra Occidente e Sud Globale ai tempi della Globalizzazione, l'Africa esemplifica aspettative, tensioni, meccanismi di esotizzazione che sono propri di una relazione fondata su colonialismo e imperialismo, come sottolinea Gerardo Mosquera in molti dei suoi saggi sul “nuovo internazionalismo” degli anni Novanta. Ugualmente, mette a nudo il funzionamento dei meccanismi di inclusione ed esclusione dal discorso e dal linguaggio dell’arte stabilito come Contemporaneo, come ricorda Olu Oguibe nel suo noto saggio sul lavoro del britannico (ma di origini nigeriane) Yinka Shonibare, Double Dutch or the Culture Game: gli artisti non occidentali entrano nel sistema dell'arte nel momento in cui decidono di giocare con la propria cultura tradizionale, dice Oguibe. “Spesso l'Outsider deve iniziare esagerando questa differenza. Spesso deve accettare che la differenza esista, anche quando non esiste, e che questa differenza esista esattamente nella forma percepita dalla cultura ospitante. In altre parole, deve giocare la differenza e cadere... Perché il cammino è stretto, il campo è rischioso, pochi saranno in grado di avere successo in questo gioco, senza diventare, alla fine, nient'altro che ciò che a cui hanno cercato di scappare”.

E proprio grazie a questa tensione, negli ultimi vent'anni il contesto da adepti dell'arte del continente africano è stato oggetto di discussioni, prese di posizione, scissioni, pubblicazione di riviste specializzate, libri e mostre contenenti la parola “Africa” nel titolo.

Centinaia di esposizioni hanno avuto luogo a partire dagli anni Novanta nei principali musei e gallerie delle metropoli europee e statunitensi, aprendo un territorio di indagine militante e che ha dato luogo una polarizzazione derivata non a caso dalla storia coloniale. Sguardo postcoloniale nel senso politico del termine nel mondo anglosassone (l'Okwui Enwezor della Documenta XI e di “NKA-Journal of Conteporary African Art” per capirci), estetico e contemporaneo nel mondo francofono (il Simon Njami di Africa Remix e la Revue Noire).

Da terreno per pochi addetti ai lavori che si incontravano, a partire dai primi anni Novanta, alla Biennale di Dakar e poi in giro per mostre come Authentic Excentric (1999, Biennale di Venezia), Unpacking Europe (2001, Rotterdam) o The Short Century (varie venues dal 2001), l'estate 2013 sembra aver fatto raggiungere all'arte del continente una notorietà mai prima immaginabile. Merito anche della Tate, che ha saputo cogliere un bisogno ed occupare un territorio che, da partigiano e specializzato, è destinato a diventare di pubblico dominio. Il museo londinese ha infatti avviato un programma di acquisizioni e di ricerca sul continente, scegliendo tra i suoi curatori uno specialista del continente, Elvira Dyangani Ose, che oltre a mostre con artisti africani in Europa, ha estensivamente lavorato sul campo e cooperato con attori locali.

Le mostre di El-Salahi e Gaba rientrano quindi in questa politica culturale della Tate. Ibrahim El-Salahi, artista “modernista”, fortemente radicato nel XX secolo, ed incarnazione del concetto stesso di Postcoloniale (come ha spiegato superbamente durante un talk con l'artista il curatore della mostra Salah M. Hassan), è alla Tate con una retrospettiva, la prima in un museo europeo, che è stata precedentemente prodotta a Sharja nel 2012 ed ospitata nel Museum of African Art di New York.

Ibrahim El-Salahi Vision of the Tomb 1965 Oil on canvas Museum for African Art, New York © Ibrahim El-Salahi

Ibrahim El-Salahi Vision of the Tomb 1965 Oil on canvas Museum for African Art, New York © Ibrahim El-Salahi

Dai primi ritratti degli anni Quaranta, figli di una scuola d'arte fortemente legata alle avanguardie storiche europee e figurative, la mostra percorre il cammino dell'artista sudanese fino ad oggi, di pari passo con la sua vita di pittore, attaché culturale presso diverse ambasciate sudanesi, prigioniero politico nelle carceri di Khartoum ed esule. Le Mémoires di El-Salahi, da poco pubblicate in arabo e che la Tate tradurrà e pubblicherà dopo l'estate, ripercorrono la vita eccezionale di un uomo che ha esposto al MoMA di New York, lavorato come attore ed illustratore per le novelle del grande scrittore sudanese Tayeb Salih e non ha smesso di pitturare nemmeno in carcere, dove ha continuato a produrre di nascosto, usando una penna a biro e dei fogli di quaderno.

La mostra di El-Salahi, il modernista visionario del suo sottotitolo, fa scoprire un grande artista del Modernismo mai veramente storicizzato. I suoi lavori astratti degli anni Cinquanta, grandi tele in cui le figure umane stilizzate che richiamano il post-cubismo ed i caratteri della calligrafia araba si fondono per emergere dal uno sfondo senza colore e coordinate fisiche, sono opera di un grande modernista e la mostra a lui dedicata riesce a dare merito alla sua carriera, mostrando che il Novecento africano ha lo stesso peso e lo stesso impatto visivo dei classici del Novecento europeo.

Così come i quadri del periodo in cui pitturava rifacendosi ai colori della sua terra, mescolando terra e pigmento sulle tele e costruendo delle immagini corpose, che escono dalla bidimensionalità per diventare quasi corporee. Mentre in Europa e Stati Uniti si passava dalla tela alla “situazione”, El-Salahi usciva dalle due dimensioni scolpendo lo spazio nella tela, ri-mediando al contempo la bidimensionalità di un medium occidentale (la pittura appunto) ed uno orientale, la calligrafia.

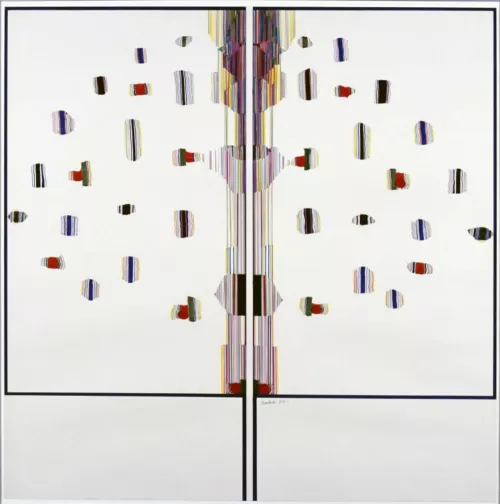

Ibrahim El-Salahi Reborn Sounds of Childhood Dreams 1 1961-65 © Ibrahim El-Salahi Tate, Purchased using funds provided by the African Acquisitions Committee and Middle East North Africa Acquisitions Committee 2012

Ibrahim El-Salahi Reborn Sounds of Childhood Dreams 1 1961-65 © Ibrahim El-Salahi Tate, Purchased using funds provided by the African Acquisitions Committee and Middle East North Africa Acquisitions Committee 2012

La mostra di El-Salahi è un momento importante di costruzione della storia del Modernismo, mostrando come la distruzione della cultura tradizionale operata durante il colonialismo abbia veicolato la produzione artistica del continente verso un processo attivo e creativo di assimilazione e rielaborazione di forme, metodi e processi importati dall’Europa a partire dai primi anni del Novecento, attraverso la fondazione di linguaggi, anche attraverso le generazioni di artisti formatisi in Occidente e poi tornati nel continente per lavorare come artisti o professori.

Pur considerando le differenti declinazioni regionali dovute alle condizioni socioculturali di ogni contesto, questa attitudine creativa ed attiva di assimilazione ed elaborazione è di fatto l'elemento comune dell’arte africana del continente, che smentisce l’ipotesi per cui il Modernismo in Africa sia una copia distorta di modi occidentali. Il Modernismo, ci dimostra Salahi, è un linguaggio ibrido, che si fonda nel mondo colonizzato come in Occidente proprio grazie a flussi di corpi in movimento. Schiavi, viaggiatori, migranti, esuli, studenti, contribuiscono a crearlo, in un movimento biunivoco che dall'Europa si muove verso le sue colonie per poi tornare indietro.

La mostra di Meschac Gaba si presenta invece con tutt'altro approccio. Gaba è infatti alla Tate con il Museo di Arte Africana Contemporanea, lungo progetto processuale di immaginazione, archiviazione e costruzione iniziato durante la sua residenza alla Rijksakademie di Amsterdam negli Anni Novanta. Alla Tate Modern Gaba installa per la prima volta in una istituzione così formale e importante per l'occidente il suo progetto, costruendo uno spazio di convivenza, di gioco, di interazione e socializzazione, dove lo spettatore è invitato a interagire con i componenti dell'installazione, suonare, leggere, riflettere, comprare, ma quasi mai osservare in silenzio.

Meschac Gaba Museum of Contemporary African Art 1997 - 2002 (Library) Tate © Meschac Gaba

Meschac Gaba Museum of Contemporary African Art 1997 - 2002 (Library) Tate © Meschac Gaba

Il titolo del lavoro, allude a un elemento fondamentale dell'arte del continente – ma anche di buona parte del Sud Globale: il vissuto domina sulla fruizione estatica; la disposizione archivistica di oggetti in serie ricorda un mercato, un posto vivente, e non un museo, uno spazio chiuso nel quale gli oggetti perdono vita. Eppure quest'idea (ora donata alla Tate, che ha preso in carico il compito di conservarla in tutta la sua complessità), che ha spinto l'artista a mettere da parte per anni oggetti di tutti i tipi, da libri di arte contemporanea a t-shirt, da giochi per bambini a fotografie, una volta museificata perde il suo essere.

Nelle sue versioni precedenti, mostrate ad Amsterdam come progetto in fieri, Gaba aveva immaginato l'ambiente perché fosse concretamente uno spazio di vissuto comune, uguale a un mercato o una piazza, fatto di materiali riciclati e consumabili, in cui la presenza umana avrebbe costruito l'essenza dell'opera. Trasportato dentro le sale immacolate della Tate, installato come un'opera d'arte, protetto in previsione della conservazione di ogni singolo oggetto presente nei 13 ambienti della mostra, il Museo di Arte Africana contemporanea diventa invece la metafora di come il concettualismo del Sud Globale, comunitario e socializzante, una volta chiuso in un museo diventi muto, triste, monumentale senza scopo.