A cinquant’anni da una conferenza / Michel Foucault: “Cosa importa chi parla?”

Dopo un periodo di distaccamento all’Università di Tunisi durato due anni, dal 1° ottobre 1966 alla fine di settembre 1968, Michel Foucault rientra a Parigi, con l’incarico di insediare il dipartimento di filosofia al Centro universitario sperimentale di Vincennes. Agli inizi dell’anno successivo, si ripropone di fronte al parterre intellettuale francese, presso la Société française di philosophie, con una breve e singolare conferenza, intitolata: “Che cos’è un autore?” (oggi in: M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli 2004, pp. 1-21). Sulle prime, l’esposizione di Foucault appare una professione di ortodossia strutturalista che intona il mantra dell’irrilevanza dell’autore, già inaugurato dalla “nouvelle critique” di Roland Barthes, che prescindeva dalle referenze biografiche e psicologiche dell’autore a favore dell’analisi delle strutture interne del testo e del gioco della loro articolazione interna, e su cui confessa di avere ancora meno remore di quante ne mostrasse in Le parole e le cose di due anni prima, dove l’archeologo del sapere s’immergeva nello scavo del sottosuolo epistemico per rintracciare le “regole” di formazione di concetti e teorie, dentro grandi unità discorsive o campi disciplinari, rispetto alle quali la menzione di autori e persino delle opere appariva ancora la concessione a un vezzo inutile e fuorviante (un tema sensibile per Foucault, visto che implica l’esigenza di mettere in discussione lo statuto stesso della sua parola e la sua posizione rispetto al suo lavoro teorico, come dimostra la prima parte di una “Introduzione” all’Archeologia del sapere, scritta nel 1966 e poi abbandonata, che qui sotto pubblichiamo per la prima volta). Ma, non si tratta adesso di ribadire di nuovo che il discorso precede l’autore, quasi in controcanto al motto (“l’esistenza precede l’essenza”) di quegli esistenzialisti che, con il loro “soggetto” sovrano, sono stati già scalzati sul piano dell’egemonia culturale e travolti dallo Sturm und Drang strutturalista.

La mossa di Foucault è anche politica. Quell’egemonia deve diventare ora accademica e la partita si gioca proprio in quei mesi, sull’onda degli strascichi del movimento studentesco del Maggio 68. Con la contestazione della nozione di autore, Foucault sceglie un tema con cui è consapevole di potersi sintonizzare con lo “spirito” di Maggio 68, che in un primo tempo aveva indotto alcuni, in prima fila Sartre e poi altri come il sociologo e drammaturgo Jean Duvignaud (autore dello slogan “Siate realisti, chiedete l’impossibile!” ed entusiasta sostenitore degli studenti in rivolta), a decretare prematuramente la fine e la morte dello strutturalismo, in nome dell’irruzione della storia, dell’evento, della novità irriducibile e dell’azione creativa e rivoluzionaria. Invece, quando la contestazione giovanile si sposta contro i “mandarini” della Sorbona e dell’accademismo e contro la tradizione imperante degli studi umanistici, proprio per i propugnatori delle scienze umane di stampo strutturalista si apre l’opportunità di uscire dall’anonimato e rivendicare una piena cittadinanza nel sistema universitario. Non solo.

Consapevole di essere di fronte a un uditorio già predisposto benevolmente verso la tesi di fondo della conferenza (tra tutti spicca la presenza di Lacan, oltre che di Goldmann, Ormesson, Ullmo), la seconda mossa di Foucault è di affrontare originalmente il tema. Il filosofo francese si pone come l’uomo folle del celebre aforisma di La gaia scienza di Nietzsche, che s’imbatte con la schiera degli atei sarcastici di fronte al suo annuncio della morte di Dio, a loro modo di vedere superfluo e tardivo. Foucault, infatti, sembra dire: “Bene, avete, abbiamo, assassinato l’autore, ma non ne abbiamo ancora calcolato tutte le conseguenze!” e, quindi, procedere, in ragione di quest’indecisione, a smascherare gli uditori presenti come “strutturalisti incompleti”, così come l’uomo folle di Nietzsche smaschera nella schiera degli atei del suo tempo, presumibilmente positivisti, l’esitazione nascosta dei “nichilisti incompleti”. Lo dimostra la persistenza di nozioni, come quella di “opera”, che ritardano in effetti il congedo definitivo da quella di autore, quantunque ci si prefigga esplicitamente di analizzare l’opera nella sua struttura e architettura, senza preoccuparsi di situarla, e in questo modo rintracciarne il significato, nelle esperienze e nella vicenda dell’autore. Non ci sono, forse, infatti, fogli, documenti, contratti, lettere, narrazioni e così via che non consideriamo “opere”, proprio perché non li colleghiamo a un autore, ma a un firmatario o a un redattore o a un blogger e così via?

Il punto è, secondo Foucault, che se vogliamo abbandonare il fantasma dell’autore, col suo gesto sovrano di soggetto animatore e padrone dei segni, della parola, del discorso e, parimenti, l’immagine speculare dell’opera come ‘espressione’ di questo soggetto (pensiamo alla centralità di questa nozione nell’estetica e critica crociana, così influente in Italia), dobbiamo trattare l’autore come una funzione che permette di classificare un gruppo di discorsi e di descrivere un modo di esistere e di circolare di questi discorsi, in una data società e in una data cultura. Assunta quest’angolazione, l’analisi di Foucault chiarisce come l’autore emerge tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, quando la necessità di individuare e colpire penalmente il responsabile di discorsi “trasgressivi” dà luogo a un sistema giuridico e istituzionale che, comunque, sancisce e protegge la proprietà dell’opera. Oppure, chiarisce come essa non si esercita uniformemente e nella stessa maniera su tutti i discorsi, in tutte le epoche e in tutte le culture. Infatti, se, fino al Medioevo, l’anonimato non costituisce un problema nel mondo letterario, mentre l’attribuzione delle opere scientifiche a un autore (Ippocrate, Plinio, Aristotele...) è condizione indispensabile per la certificazione di veridicità delle asserzioni in esse contenute, la situazione si rovescia a partire dall’età moderna, quando a diventare insopportabile è l’anonimato letterario, mentre la funzione-autore diventa irrilevante per i discorsi scientifici. E, d’altra parte, più che per individuare una persona reale, la funzione-autore opera come punto di coagulo di un insieme di discorsi, in quanto indice di un’unità stilistica o di una coerenza concettuale o valoriale e, quindi, come nodo di una rete di soggetti parlanti o scriventi quei discorsi.

Picasso, Las meninas.

Ma oltre alla funzione-autore dell’autore del testo di un libro o di un’opera, Foucault pone l’attenzione sui “fondatori di discorsività”, cioè sugli autori di teorie o tradizioni o discipline all’interno delle quali altri libri e altri autori potranno prendere posto, rendendo sempre possibile un ritorno al loro gesto instauratore, anche nelle differenze e trasformazioni e non solo nelle analogie. E fa l’esempio di Marx e Freud. Chiara l’intenzione di Foucault, a questo punto della conferenza, di fare eco ai “ritorni” dello strutturalismo: il ritorno a Saussure dei linguisti; il ritorno a Marx di Althusser; il ritorno a Freud di Lacan. Quest’ultimo, in effetti, trarrà dalla conferenza l’ispirazione e la piattaforma per la sua teoria dei quattro discorsi. Ma ciò che traspare dalla conferenza di Foucault è anche il suo vivo interesse per la presa di coscienza della caducità della categoria di autore così come matura già nella letteratura contemporanea, prima ancora che nello strutturalismo. Il che lo avvicina per tutti gli anni Sessanta allo scrittore Maurice Blanchot, per il quale un’opera non è affatto la forma di espressione di un’individualità particolare, ma comporta sempre, per così dire, la scomparsa stessa dell’autore, nel momento in cui essa s’inserisce in modo autosufficiente nel flusso nudo e anonimo del linguaggio. “Il linguaggio – aveva detto Foucault, qualche anno prima, proprio con ascendenza blanchotiana – ha assunto la sua statura sovrana; sorge come venuto da un altrove, da un luogo dove nessuno parla; ma si dà un’opera solo quando, volgendo indietro al suo proprio discorso, parla nella direzione di quest’assenza” (Dits et écrits I. 1954-1975, p. 230).

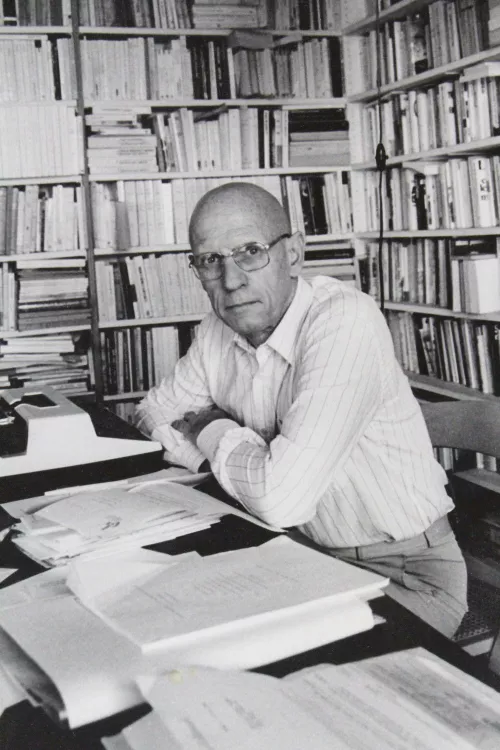

Si pubblica, qui di seguito, un inedito in Italia di Michel Foucault. Si tratta della prima parte dell’Introduzione alla prima versione dell’Archeologia del sapere, scritta nel 1966 e poi abbandonata e attualmente disponibile nel Cahier de l’Herne dedicato al filosofo francese. Il manoscritto è conservato nella Biblioteca nazionale di Francia. La traduzione è di Francesco Bellusci.

Il libro e il soggetto (1966)

Di Michel Foucault

Non è affatto un programma. Tanto meno un bilancio. È pertanto un libro di secondo livello: si definisce interamente per i rapporti che intrattiene con studi già fatti, con altri che saranno compiuti forse un giorno, con altri il cui progetto sarà presto cancellato. Se le cose fossero semplici, sarei al centro del mio lavoro. Abbastanza avanti per dire ciò che ho voluto fare: per riafferrare ed enunciare certe evidenze che non avevo formulato a tempo, sia perché non chiare ai miei occhi, sia perché le ho immaginate, a torto, generalmente molto riconoscibili; per far apparire, in ciò che facevo, ciò che si è effettuato un poco malgrado me, senza che io l’abbia voluto sul momento, ma senza che oggi mi senta il meno di tutti irresponsabile o estraneo; per rigettare ciò che riconoscevo ora come errore, imprudenza, facilità, dimenticanza più o meno compiacente di ciò che mi ero proposto; per restituire una curva laddove c’erano forse solo puntini di circostanze; in breve, per dare la figura d’insieme di ciò che fu, in una misura molto difficile da decidere, per una parte occasione e per un’altra disegno. Dovrò anche poter dominare dall’alto il tempo che mi resta per abbozzare il futuro: circoscrivere da lontano i campi di ricerche, indicare in anticipo ciò che sarà oggetto di studi, mettere in campo i concetti essenziali, dare loro nomi e regole d’uso, enunciare i principi generali che, formulati una buona volta qui, non dovranno più essere ripetuti altrove. Dopo tutto ho quarant’anni. Quindi, mi rendo conto che non sono in questa posizione privilegiata. Non sto a strapiombo né su ciò che ho fatto, né su ciò che posso ancora avere da dire (ma, a pensarci bene, in virtù di quale obbligo, o in obbedienza di quale legge?). Senza dubbio, so che su queste pagine bianche in attesa, al mio fianco, dovrò parlare di ciò che ho scritto altre volte e che è stato pubblicato sotto il mio nome; so che ne parlerò come cose fatte, come libri allineati tra milioni di altri sui ripiani della biblioteca universale. Li tratterò senza dubbio come mi è piaciuto, un tempo, trattare questi libri di economia, di grammatica, di medicina, o questi registri di ospedale o di prigione da cui ho scrollato la polvere e che mi davano l’impressione, illusoria ma piacevole, di aprirsi per la prima volta allo sguardo di un lettore; mi succederà di parlare dei miei libri personali come se, intimo con essi come nessun altro, fossi quasi il solo a conoscerne i segreti; mi succederà pure di evocare progetti come se fossero cantieri già aperti, come se potessi alla cieca riconoscerne da lontano le possibilità e gli ostacoli. Ma, senza dubbio, non sarà niente più che un’apparenza. In questo momento in cui scrivo e in cui mi manca così crudelmente la certezza di poter fare un libro, di riuscire a tenere insieme, sotto una forma coerente e leggibile, le frasi che decido, non cerco di confortarmi voltando la testa e di gettare gli occhi indietro verso questi libri già fatti che potrebbero forse rassicurarmi sulle mie possibilità attuali.

Al contrario: scrivo, oggi e qui, a partire dallo loro inesistenza e dal vuoto che essi hanno lasciato in me. So (e penso che molti nel mio caso lo direbbero o l’hanno già detto) che non ho mai scritto libri. Ciò che nel corso dei giorni (e attraverso un esercizio così faticoso, che lo perseguivo, credo, nella speranza chimerica di raggiungere il momento in cui si trasformerà in gioco o diventerà perfettamente leggero, invisibile, regolare, come la respirazione di chi dorme) ho depositato in segni minuti su fogli di carta, ciò che in una maniera assai sorprendente si è trovato preso nell’istituzione della stampa, dell’edizione, della lettura e della critica, non erano libri, ma questo di sotto della scrittura che doveva rendere possibile un libro. Come molti, credo, scrivo per pervenire a questo libro al singolare. È un sogno che s’incontra facilmente: libro principale a cui tutti gli altri devono ricondursi, – libro eponimo, epopea fondatrice, bibbia, parola di Dio, contratto arcaico di cui ogni libro, qualunque esso sia, può essere solo il commento, la riscoperta, la delucidazione, la ripetizione paziente o il riprovevole tradimento; libro ultimo che rende tutti gli altri inutili, che li rimanda al silenzio e li brucia con la sua luce folgorante, istantanea, definitiva. Potrebbe darsi che il dilemma incendiario di Omar chiarisca ironicamente tutti i libri che si perderanno nelle nostre biblioteche. Per quanto mi riguarda, tutto ciò che ho redatto fino ad oggi non era nient’altro che la condizione per un certo libro. Non mi facevo un’idea di ciò che fosse – né del suo oggetto, né del tipo di discorso al quale appartenesse, neppure del suo stile.

Pensavo solamente (come nelle leggende) che, tra tante brutte copie cominciate, l’avrei riconosciuto non appena fosse stato presente, non appena avrebbe cominciato a prendere forma sulla mia carta. Ingenuamente (e, senza dubbio, con compiacimento) immaginavo che, imponendo a ciò che avevo già fatto la forma usurpata dei libri, entrando nella temibile istituzione dell’edizione e della biblioteca, completavo questa preparazione, avvicinavo il mio lavoro alla sponda promessa, mimavo un po’ maldestramente il vero Libro, imparavo a indovinarne la forma: stava venendo il giorno in cui la prima parola scritta in alto in una pagina bianca avrebbe creato la meraviglia di un libro che, da questo istante iniziale, sarebbe stato aperto per accogliere silenziosamente tutte le frasi a venire. A partire da qui, si sarebbe scritto quasi da solo: le parole già impiegate da me, le frasi già dette si sarebbero ricomposte senza che la mano dovesse insomma intervenire; tutte le cose non dette che scorrevano sotto la mia chiacchiera si sarebbero levate come spontaneamente, esse avrebbero preso corpo da sole, avrebbero acquisito una visibilità perfetta, piena ed energica come i resuscitati di Signorelli; e così, si sarebbe spiegato serenamente come un discorso anonimo. Ora, ciò che mi intraprendo a scrivere attualmente, sostituisce questo libro. Lo sostituisce: vale a dire che non è esso e non ha la pretesa di esserlo. Lo riconosceva come sbarrato per il momento, e senza dubbio definitivamente escluso. Parla della sua impossibilità e a partire da essa; significa che è interamente abitato da questa impossibilità e reso da essa a sua volta quasi impossibile. Dovrebbe essere più vicino di ogni altro al libro di cui tutti gli altri non erano che l’ombra, il frammento, l’indice parziale, lo schizzo lontano; e difatti lo sarà, è già più lontano di ogni altro da ciò che deve essere un libro. Sin da adesso ne ho la certezza: non solamente perché la felicità e la facilità di scrivere mi sfuggono più che mai (al punto stesso che il mio sogno vacilla, che l’età dell’oro promessa si trasforma insensibilmente in paradiso da lungo tempo perduto, e che ho la convinzione, credo menzognera, di essere stato altre volte felice di scrivere), ma soprattutto perché l’anonimato spontaneo in cui vedevo la ricompensa del mio discorso si è rivelato improvvisamente inaccessibile.

Speravo in un testo che si sarebbe intessuto di se stesso, senza alcun riferimento percepibile a colui che sono e che attualmente parla: io che ho cercato sempre di far estendere attraverso le parole altre (anche le meglio datate e situate, le più legate alla posizione del parlante) un discorso senza soggetto, avrei voluto sentirmi attraversato da un tale linguaggio; avrei voluto essere l’invisibile supporto di un testo che non avrebbe avuto nome. E questo linguaggio, il giorno in cui ho allestito abbastanza vuoto intorno a me e in me, per dargli accesso, ecco che mi giunge (con mia sorpresa, debbo dire, più che in mio dispetto) coniugato da un capo all’altro alla prima persona. Ci sono ben dieci pagine e più di una giornata in cui dico «Io», ostinatamente, senza essere capace, mi sembra, di pronunciare una sola frase impersonale. Devo tuttavia riconoscere che si tratta di un «io» astratto. Non è la mia biografia intellettuale che comincio, alla maniera di quell’esercizio intellettuale che le università tedesche un tempo praticavano con tanto compiacimento. Non cerco più di dare linguaggio a ciò che provo attualmente, né di restringere la mia scrittura il più vicino possibile al presente. Senza dubbio ho parlato di ciò che «volevo» fare; di ciò che avevo in «progetto»; di ciò che avevo «riconosciuto», «sperato», «ignorato»; ma se avessi voluto far apparire la mia vita o le mie esperienze (per quanto non siano interessanti, a dire il vero) nello spessore e sotto ciò che ho potuto fino ad oggi scrivere, non è così che avrei parlato. Questo «io» che ora appare un poco contro il mio gradimento, è molto più lontano di quanto non lo temessi quando lo vidi apparire; molto più vicino anche di ciò che ho scritto.

È senza dubbio questo piccolo granello di sabbia, questo minuscolo frammento irriducibile che m’impedisce di accedere a un discorso spontaneamente anonimo. È il supporto indelebile (benché inosservato da questo io, giacché ne distoglievo con ostinazione gli occhi) di tutto ciò che ho detto e di tutto ciò che dirò. Questo «io» non è la presenza della mia vita, l’oscurità della mia presenza che fa irruzione nel mio discorso e che tradisce così la regione inconscia da cui proviene. È una funzione del mio discorso, il compito cieco che gli permette di esistere e di parlare, ma che fa parte del suo tessuto, ne occupa un punto determinato e ne dispone intorno a sé gli elementi. Questo «io» si è fatto spazio fin da quando mi sono messo seriamente a scrivere il libro ed ecco che aveva percorso, senza mostrarsi quasi mai, (salvo infortunio, caso di forza maggiore, e in alcuni istanti di gioco) tutto ciò che avevo scritto; l’aveva reso possibile in un senso; ma in un altro, è interamente preso da questo discorso, infatti non esiste al di fuori di esso. Ciò di cui parlo attualmente, questo «io» a cui miro in quello che dico, ma che è già (o ancora presente) nelle frasi che utilizzo per reperirlo, non sono io: è il soggetto parlante del mio discorso. E proprio come il mio discorso non è l’espressione della mia vita o del mio pensiero, ma appartiene prima di tutto a un universo di discorso in cui trova posto (molto ridotto) e la sua funzione infima, questo «io» che cerco in questo momento di far sporgere, di far uscire dalla sua ombra essenziale, e di costituire come oggetto della mia parola, appartiene anch’esso all’universo dei discorsi, al campo del loro funzionamento e alla rete di tutti i soggetti parlanti che abitano l’insieme dei discorsi. Strano movimento, tutto sommato, che m’inquieta e mi rassicura. Nell’impossibilità in cui mi sentivo di mantenere la promessa di altri miei libri (vale a dire, di accedere finalmente a ciò rispetto a cui essi si davano come la pura e semplice condizione), ho creduto che potrei parlare solo dell’assenza di questo libro.

Ma per un istante ho temuto di poter riempire questo vuoto solo col racconto dei miei tentativi o fallimenti. Infatti, laddove attendevo un discorso puro, capace di ricoprire della sua necessità anonima l’insieme delle mie chiacchiere, è sicuramente un pronome personale che è apparso, ma un pronome senza «persona», un pronome che era condizione e funzione del discorso stesso. Anche se non parlerò «al di sopra» di ciò che ho detto altrove, o di ciò che dirò eventualmente (mettendomi a strapiombo su di esso con una lucidità superiore, o grazie allo sforzo di una ripresa metodologica); non parlerò più «al di sotto» dei miei propri testi per chiarirne il lato vissuto o cercare di scoprirne le determinazioni profonde; parlerò all’interno del mio proprio discorso, e sul suo stesso piano per cercare di dire chi parla in lui: di cosa è fatta questa voce che si esercitò in esso e che pertanto gli dà luogo. Non sarà dunque questione né di «me», né del mio «metodo», ma di questa funzione che è all’opera in ciò che dico, in ciò che si può cominciare a descrivere a partire da qui, ma che non può definirsi indipendentemente dal suo rapporto agli altri discorsi che gli sono anteriori o contemporanei. Ecco perché questa voce può certamente avere qualche singolarità e non essere, a causa di ciò, perfettamente anonima; essa non ha niente, per fortuna, di personale. Poiché è essa senza dubbio a impedire di scrivere il Libro (nella misura in cui è essa che scrive tutti i libri), ebbene, sia essa allora il soggetto di questo: ciò di cui parla e ciò che parla in esso.