I 60 anni della leggendaria vittoria olimpica / Gli artigli nudi di Abebe Bikila

10 settembre 1960, Olimpiadi di Roma. Per la prima volta una maratona olimpica non comincia e non si conclude dentro a uno stadio. È un tardo pomeriggio di fine estate, le ombre cominciano a diventare lunghe. Si parte dal Campidoglio, poi via dei Fori Imperiali, via dei Trionfi, Terme di Caracalla; ecco l’interminabile Cristoforo Colombo e le geometrie metafisiche dell’EUR, e il raccordo anulare. Quindi s’imbocca l’Appia Antica illuminata dalle fiaccole, perché nel frattempo il sole è tramontato e la sera romana corre imprendibile verso la notte. Infine, dopo quantaradue chilometri e centonovatacinque metri, ecco di nuovo il Colosseo e l’Arco di Costantino, il traguardo, il trionfo.

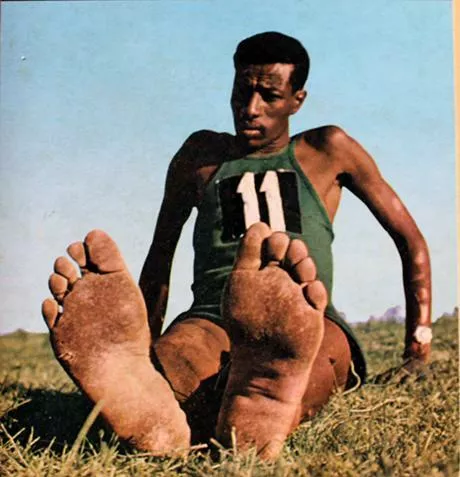

Fin dalla partenza gli sguardi dei cronisti di soffermano sui volti, sui corpi, sulle gambe dei campioni che sono pronosticati per la vittoria. Ci sono il neozelandese Magee, lo jugoslavo Mihailic, l’inglese Keily, il francese Mimoun e soprattutto i due sovietici Popov e Vorobjov, la cui prestazione è molto attesa perché preparata al dettaglio da un allenatore che è un mito: il cecoslovacco Emil Zatopek, la Locomotiva Umana, il dominatore delle corse di fondo nel decennio precedente. Qualcuno nota anche un atleta africano, con il pettorale numero 11 sulla canottiera verde e i calzoncini rossi. Ma più che altro ci fanno caso perché è l’unico che non indossa le scarpette da corsa: è scalzo. È un etiope, si chiama Abebe Bikila, o Bikila Abebe. È nato ad Addis Abeba nel 1928, o forse 1930, o forse 1932. È figlio di un pastore e a diciassette anni è arruolato nell’esercito e ora è soldato della guardia imperiale di Hailé Selassié.

Nessuno ancora sa che se oggi, a sessant’anni di distanza, ci ricordiamo della maratona di Roma come una delle più belle pagine della storia delle Olimpiadi è per merito suo.

Partono e fino al chilometro 15 la corsa sembra sotto controllo, nessun allungo, nessuno strappo rispetto al copione previsto. Poi i migliori cominciano a forzare il passo. E il gruppo si screma: davanti poche decine, poi una dozzina, quindi rimane un quartetto: l’inglese Kiley, il belga Van den Driessche, il marocchino Rhadi Ben Abdessalam e proprio Bikila; i due sovietici seguono a distanza. Ai venti chilometri la corsa diventa un testa a testa africano: Rhadi contro Bikila. Vanno via in coppia. A Porta San Sebastiano, quando manca poco più di un chilometro all’arrivo, il marocchino tenta di allungare. È un tentativo disperato, perché si vede a occhio nudo che non ne ha più. Bikila gli risponde e s’invola. Davanti al palazzo della FAO sfiora l’obelisco di Axum depredato nel 1937 da Mussolini e punta al traguardo. Bikila corre leggero sul basolato irregolare dell’Appia e ora sull’asfalto nero delle ultime decine di metri transennate per tenere a bordo strada il pubblico che si è assiepato e applaude il passo del corridore etiope. Taglia il traguardo, accenna solo timidamente ad alzare le braccia. Lui si ferma poco oltre sotto il fornice dell’Arco di Costantino, il tempo cronometrato a 2h 15’16”: nuovo primato mondiale. Abebe Bikila è il primo atleta africano vincere una medaglia olimpica, e anticipa quello che negli anni a venire sarà quasi una consuetudine, soprattutto nelle corse sulle lunghe distanze.

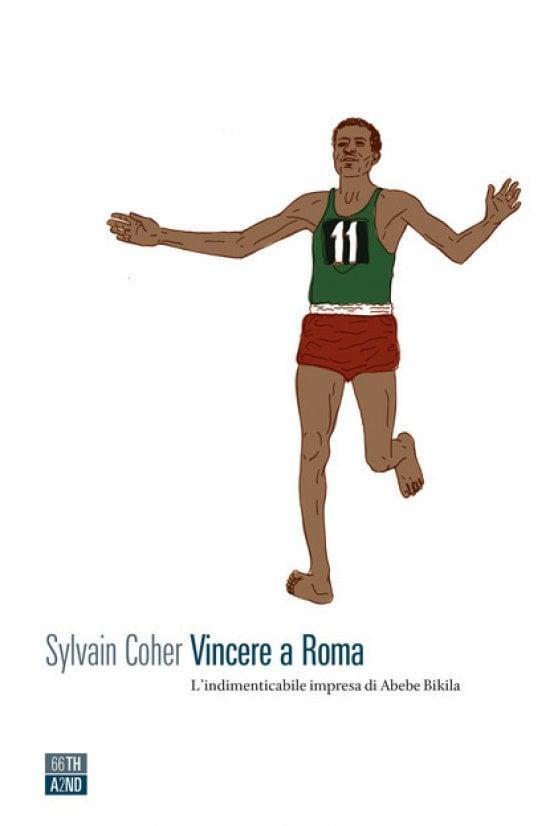

Fin qui è resoconto sportivo. Ma basta poco per capire che la vittoria di Bikila a Roma non può restare rubricata nella semplice cronaca, per quanto seguita ed enfatizzata, dell’evento olimpico. La corsa a piedi scalzi, quel presentarsi improvviso e leggero al cospetto degli spettatori sul percorso e, attraverso i giornali, la radio e le riprese TV, di tutto il mondo, la stessa fantastica cornice scenografica della Città Eterna colloca quel momento in una dimensione di rivelazione, di fascinazione collettiva e di narrazione letteraria. A testimonianza di questo, sessant’anni dopo, “l’indimenticabile impresa di Abebe Bikila” è infatti diventata un singolare memoir.

Esce in edizione italiana, per la collana di biografie letterarie “Vite inattese” dell’editore 66thand2nd, Vincere a Roma dello scrittore francese Sylvain Coher (traduzione di Marco Lapenna, 144 pp., 16 euro). Pubblicato per la prima volta in Italia, Coher è nato undici anni dopo le Olimpiadi di Roma e a Roma, soggiornando per un anno come borsista presso l’Académie de France a Villa Medici, gli è nata l’idea di celebrare in forma di finzione memorialistica la maratona di Bikila. Lo ha fatto perseguendo un progetto molto ambizioso: trasferire in un lungo piano sequenza la corsa del campione etiope, assumendone il punto di vista esclusivo – solo di quando in quando spezzato dalle incerte interferenze di una radiocronaca di un’emittente francese – e mettendo in gioco più livelli descrittivi, percettivi e memoriali.

L’hic et nunc della competizione agonistica, immerso nel contesto degli avversari e delle tattiche e strategie di corsa: «Con il pettorale numero 11 corro nel cavo umido della mia mano. 26. 69, 73 sono i numeri nemici. Perché i calcoli siano giusti, nel mio algoritmo personale il 26, il 69 e il 73 devono precedere l’11. Al momento e ancora per qualche minuto Arthur Keily è in testa con il pettorale 74. Non credo che reggerà a lungo, il 74 non è tra le mie cifre». La presa diretta sul paesaggio antropologico della Città Eterna, colto e restituito con l’occhio documentaristico una steady-cam ante litteram, visioni, suoni, umori, odori, una sorta di aumentata capacità percettiva sinestetica: «Corriamo nella carreggiata sinistra della via Cristoforo Colombo, mentre dall’altro lato dello spartitraffico le auto si ammucchiano per guardarci passare, paraurti contro paraurti. Restano a guardare nonostante il caldo soffocante; volano fischi e applausi vigorosi. Le donne nei loro tailleur grigi o blu e gli uomini con gli occhiali scuri e le camicie bianche, seduti sul cofano arroventato»; «gli odori della frittura nei cartocci degli spettatori sempre più radi. A tratti si sente anche puzza di merda, viene dagli angoli più bui e dai vicoli che si affacciano sull’interminabile Colombo. Piscio di gatto e miasmi zuccherini di piccole carogne in decomposizione; stiamo correndo nel rovescio di un paesaggio da cartolina».

E infine il movimento oscillatorio tra rewind e forward all’interno di quella sorta di “run of consciouness” nel quale Coher ha calato il memoir di Abebe. Ecco allora i flashback: «Certe sere di un tempo mi capitava dopo cena di accompagnare mio padre, Bikila Demssie, nelle sue passeggiate. Lo seguivo su per una collina da cui a detta sua avremmo potuto scorgere la luce miracolosa del Debre Berhan – e più oltre la linea sinuosa del fiume Awash nelle terre basse degli Oromo. Con il bastone disegnava nella polvere una sorta di rivolo tremante. Questa è la terra dei Galla, diceva. Io spalancavo gli occhi ma tutto ciò che vedevo era mio padre, rannicchiato tra i ricami del suo sciamma da contadino». Oppure, la memoria dell’altro “papà”, ovvero il suo mentore, Osni Niskanen, l’allenatore finlandese, capostipite della tradizione del fondismo etiope: «Sei pronto, diceva papà. A Debre Zeyit, quando passavo sotto le forche caudine del cronometro. Eri pronto a diciassette anni, quando hai lasciato il mestiere del pastore per guadagnarti il pane nella guardia imperiale. Sei pronto da sempre e adesso tocca a te». E poco importa se per Bikila quella di Roma è soltanto la terza maratona che corre e che la sua selezione per le Olimpiadi è stata benedetta dal caso – l’atleta prescelto, un altro Abebe, Abebe Wakijera, si era infortunato qualche giorno prima giocando a calcio –; e neppure che nessuno abbia creduto ai suoi tempi forniti dalla Federazione etiope alla Federazione internazionale di atletica, di molto inferiori a quelli dei corridori più in voga.

Abebe segue Niskanen come un nuovo adepto segue una guida spirituale, o come l’allievo impara da un maestro d’armi. Perché correre è come essere in guerra: «Correre canalizza la violenza fisica; è sempre una guerra ma senza il furore delle armi e del fiotto di sangue che zampilla dalle ferite. Corro per fare guerra alla guerra e Dio si manifesta sempre a quelli che corrono. Sentiamo la Sua fronte contro la schiena e le Sue mani bollenti sotto le ascelle. E quando c’è Lui a trainarci con la Sua mano possente ci accorgiamo di correre molto più veloce: è la prova assoluta della Sua presenza. La forza mentale non è come un’illuminazione, la forza mentale è dappertutto fin nei più piccoli dettagli, afferma la Piccola Voce». Al “maestro Niskanen” si affianca, per tutta la performance “podofabulatoria”, la Piccola Voce, una voce di dentro, che è anche forse un modo, scelto dall’autore, per dialogare con il suo alter-ego degli altipiani.

Vincere a Roma di Sylvan Coher dimostra come “l’arte della corsa” abbia, come forse solo poche altre pratiche sportive – il ciclismo, direi, e forse la boxe di un tempo – una naturale consonanza con la pratica della scrittura, sia essa narrativa, sia, come in questo caso, di scandaglio emotivo: si pensi a Murakami (L’arte di correre), ovviamente, ma anche al Mauro Covacich di A perdifiato, ma anche, sebbene si collochi più nel campo nella saggistica di storia dello sport, il recente La corsa di Shorter. Quando la maratona divenne pop, di Gianluca Morassi.

In ogni caso il libro di Coher è un riuscito e sorprendente omaggio alla memoria di Bikila e ai suoi piedi leggendari che non avevano bisogno di scarpe: «Lo strato calloso delle piante ha già destato un certo stupore durante la visita medica: il dottore ha chiamato i colleghi per fargliele vedere, non ci potevano credere! È un’armatura, ho pensato io. In segreto. La mia tenuta di combattimento, scrupolosamente confezionata sui ciottoli delle piste di Debre Zeyit. Da sempre questi piedi conoscono il terreno: un meccanismo articolato ma quasi invisibile – ventisei ossa per piede di cui quattordici falangi soltanto per le dita. E nonostante il callo al tallone, il sangue nero del basalto risale le vene simile a una linfa vivace e inebriante al punto da farmi arricciare le dita come gli artigli del leone al risveglio».