Il Continente Sicilia: conversazione con Franco Zecchin

Ho intervistato Franco Zecchin in occasione della sua mostra Continente Sicilia. All’inizio sembrava timido, ma, dopo qualche domanda, ha iniziato a parlare con scioltezza. Un'intervista, al di là delle informazioni più o meno scontate relative ai libri e alle mostre, offre la possibilità di cogliere dalla viva voce dell'autore aspetti inediti o imprevisti. Ho ascoltato Franco rievocare la sua passione per il teatro, la storia d’amore con Letizia Battaglia, gli anni passati a fotografare Palermo e la Sicilia, il suo rapporto con Josef Koudelka, considerato un amico oltre che un maestro. Alla fine della conversazione mi è venuto spontaneo passare dalla formula distaccata del “lei” a quella più prossima del “tu”. Forse perché si chiama come mio padre. E perché le sue fotografie hanno la forza di chi ha voluto immaginare un mondo diverso.

SM: Cominciamo dal titolo della sua mostra e del libro che l’accompagna, Continente Sicilia. “La prospettiva che propongo in questo volume è antitetica a quella di una insularità marginale e bloccata nella sua unicità, rassegnata a subire l'oppressione del potere mafioso e incapace di reagire agli stimoli dell'attualità globale”. La parola “continente” è un concetto legato principalmente a un aspetto geografico, in un continente ci sono le montagne, il mare, la pianura. Anche dal punto di vista dell’economia la Sicilia è importante per molteplici aspetti. Penso al mercato ortofrutticolo di Vittoria, penso all'Etna Valley, alle raffinerie di Priolo... Le fotografie che ha selezionato non mostrano tutto. Si possono vedere gli omicidi di mafia, le feste religiose, i quartieri degradati, il teatro. Inoltre, osservando queste immagini, si nota che ha nettamente privilegiato la zona di Palermo. Si tratta di una scelta precisa? Cosa significa per lei “continente Sicilia”?

FZ: Continente non è tanto una denominazione geografica, quanto una dimensione mentale. Non ho mai preteso dare una visione esaustiva della Sicilia, soprattutto considerando il fatto che io principalmente ho vissuto e lavorato a Palermo. Quindi ci sono anche altri aspetti della Sicilia che ho fotografato. Ma sono tutte occasioni che in un certo senso io mi sono creato per un desiderio di scoperta e di esplorazione. Per questo sono andato a fotografare l'interno, i paesini, le feste. Un po’ per cercare, da un punto di vista puramente fotografico, una visione d'insieme, ma anche dei particolari. Poi, in realtà la visione d'insieme viene successivamente, non fa parte di un piano programmato. Questo continente Sicilia è un po’ come una riflessione a posteriori, fatta partendo da un archivio che si è creato nel corso dei 18 anni che ho trascorso in Sicilia fotografando. Quindi, diciamo, è più una chiave di lettura.

SM: La selezione di fotografie che lei ha proposto suggerisce che il “continente” è fatto di alcuni elementi e non vi è un'idea di globalità. Quindi, qual è la sua Sicilia?

FZ: Beh, la mia Sicilia è quella che mostro lì. La mia intenzione è quella di dimostrare che non ne ho un'altra nascosta. È chiaro che quelle fotografie si fermano agli anni 90, quindi ora la Sicilia per certi aspetti è molto cambiata e per altri un po’ meno. Ma in ogni caso non c’è più. È una Sicilia che rimane anche fissata nel tempo. D'altronde questa è anche una delle caratteristiche della fotografia, cioè quella di fermare qualcosa nel flusso del tempo. Comunque la mia idea è piuttosto quella di apertura, nel senso che la Sicilia è continente quanto è continente l’Europa. Quindi non è isolata... Non ho mai pensato la Sicilia in questi termini, forse di più la Sardegna, la Corsica o altre isole minori. Anzi, ho considerato la Sicilia come un territorio sotto certi aspetti all'avanguardia. Per esempio certe formule politiche che si sono sperimentate in Sicilia, sono state poi esportate nel resto del Paese. Uno dei componenti di questa società è la mafia. Ma l'idea è quella di non isolare la Sicilia, perché corrisponderebbe a fare il gioco della mafia e sarebbe un errore. Quindi non isolare la mafia come un fenomeno siciliano, basti pensare a Roma, a Milano, in Europa, nei rapporti con gli Stati Uniti o in Canada, per non parlare del Brasile, vedi il caso di Buscetta. Per questo la mia idea di continente è quasi una visione satellitare.

SM: Cosa ha significato vivere e fotografare a Palermo dal 1975 agli anni Novanta?

FZ: È stata un'esperienza particolarmente impegnativa, ma anche molto formatrice. Quando sono arrivato a Palermo facevo soprattutto teatro. La fotografia è stata quasi una curiosità. Non mi risultava difficile fotografare e non avevo problemi nemmeno dal punto di vista tecnico: sviluppare, stampare, ecc. Ma non avevo mai affrontato la fotografia come una modalità di relazione con uno scopo preciso e con la realtà. Anche Letizia, come me, non era fotografa da molti anni. In un certo senso ci siamo quasi formati insieme, il livello tecnico era estremamente basico e non c'era nessuna particolare padronanza del mezzo. Giusto? D'altronde non eravamo troppo preoccupati di approfondire gli aspetti tecnici, quello che ci interessava era la fotografia che stava diventando una passione. Siamo andati molte volte ad Arles. Ci interessava la fotografia internazionale perché volevamo vedere cosa si produceva. Abbiamo persino aperto la prima galleria fotografica a Sud di Roma dove invitavamo molti fotografi. Questo approccio alla fotografia è un qualcosa che forma e trasforma l'individuo. C'è un modo di guardare che in un certo senso è già inquadrare, anche se non si ha la macchina fotografica, forma la personalità. Con Letizia non facevamo solo la fotografia, c'erano anche il teatro e altre esperienze.

SM: Com’era fare fotogiornalismo insieme?

FZ: Era qualcosa di molto particolare, nel senso che eravamo nel mezzo di una realtà estremamente violenta e destabilizzante. Quindi era necessario avere un equilibrio. Penso che l'equilibrio noi lo trovavamo all'interno della nostra coppia. Comunque da un lato c'è un impatto emotivo estremamente forte, per chi non è abituato o che non è nato e cresciuto in questo tipo di violenza. Ciò che ci ha salvato era la nostra motivazione nel fare questo lavoro. Quindi non solamente l’informazione e il giornalismo, che era prioritario, perché ovviamente lavoravamo in rapporto con i giornali e di conseguenza con quotidiani e periodici nazionali ed esteri. La mafia era diventata un tema dell'informazione internazionale. Venivano gli inviati speciali, i giornalisti, le televisioni da tutte le parti del mondo. Io e Letizia avevamo avuto modo di collaborare con loro e quindi c'era anche questa forma di apertura. Avevamo la certezza di produrre un materiale visivo che aveva una potenzialità, e soprattutto poteva essere molto utile per contrastare l’idea che considerava la mafia come una parte della società siciliana, che aiuta i poveri cittadini e li difende contro uno stato predatorio che vuole solamente prelevare le tasse e non dare nessun servizio. E tutto questo attraverso una commistione con il potere politico e le amministrazioni locali. Per noi invece era importante usare le fotografie come uno strumento di denuncia e di informazione. Era questo che ci dava il coraggio e la forza di affrontare e continuare questo lavoro.

SM: Avete insegnato anche ad altri fotografi?

FZ: Sì. Per anni abbiamo formato dei giovani fotografi che chiedevano di collaborare. Noi ne avevamo anche bisogno perché in due non potevamo gestire 365 giorni all'anno nelle 24 ore. Questi ragazzi arrivavano pieni di entusiasmo e di voglia di fare. Abbiamo creato una sorta di scuola di fotogiornalismo e pian piano loro imparavano come fare, perché c'erano diversi aspetti da affrontare: come si fa la fotografia da un punto di vista giornalistico, i rapporti con la polizia, le istituzioni e la redazione, che non erano facili…

SM: Perché? Cosa significa di preciso?

FZ: Significa che bisogna mediare tra le esigenze o la richiesta di una redazione che vuole determinate immagini, illustrazioni, diciamo, per raccontare una storia e la realtà che magari non corrisponde a quelle aspettative. E comunque c'è sempre un lavoro di interpretazione da parte del fotografo che seleziona e della relazione che riesce a instaurare con la realtà che affronta. La grande maggioranza dei giovani che veniva da noi, dopo due anni se ne andava perché non ce la faceva più. Da un lato non avevano solidità, dall’altra le idealità che li muovevano all’inizio si stemperavano a contatto di una quotidianità fatta di sacrifici e frustrazioni. Spesso i rapporti con i giornali non erano del tutto soddisfacenti per il fotografo che si considerava un autore, quindi voleva avere un riconoscimento della sua autorialità. Il giornale titolava i nostri fotografi quando noi arrivavamo con degli scoop, tipo l'omicidio Mattarella o quello di Costa, altrimenti eravamo considerati solo dei semplici fornitori di immagini. Non so quanto sia cambiato tutto questo nel giornalismo italiano oggi. Da un po’ di tempo non sono più attivo in questo campo, ma credo che in relazione alla crisi globale che vive il giornalismo, da un punto di vista finanziario, ma anche deontologico ed etico, la situazione sia peggiorata, nel senso che non si produce più…

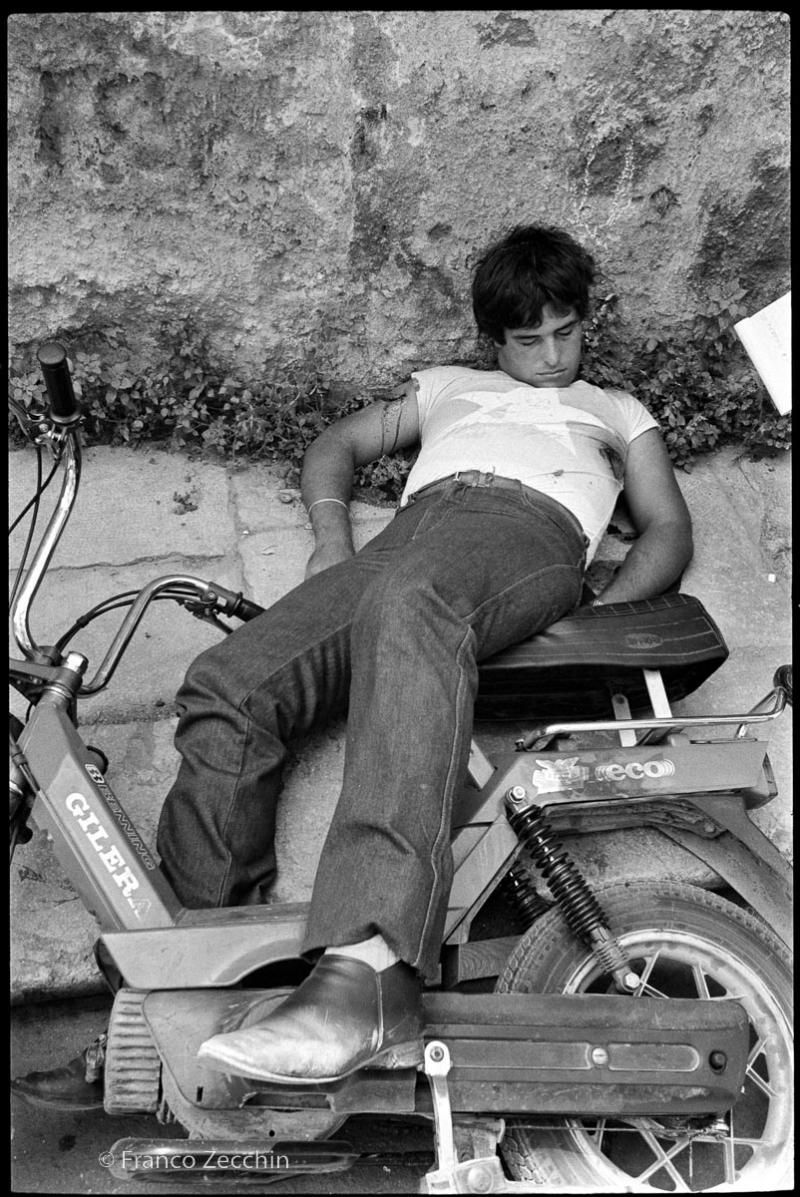

SM: “All’inizio ci fu il teatro: prima il “teatro guerriglia” in Sardegna, poi la Comuna Baires a Milano, infine Grotowski a Venezia e Teatés a Palermo”, scrive nell’introduzione al libro. Guardando le sue foto si nota che sono perfettamente composte e molto scenografiche, un po’ distanti dall’estetica del reportage, nel senso della foto scattata velocemente e poco curata. Josef Koudelka la spinge a scegliere: “devi decidere, se vuoi continuare con il teatro oppure dedicarti solo alla fotografia. Non puoi fare le due cose bene”. Ci racconta della relazione tra teatro e fotografia?

FZ: Sicuramente il teatro e la fotografia sono due esperienze estremamente formatrici che restano per tutta la vita. L'elemento in comune, al di là del risultato visivo che c'è nella mia foto, ovvero la composizione, è soprattutto una questione di modalità di relazione con la realtà. Il teatro mi è sempre interessato, non solo come spettacolarizzazione, lettura e interpretazione di un testo, ma come forma di relazione, anche fisica, tra i corpi. Tant’è vero che sono arrivato a Grotowski proprio per questo aspetto. Aveva dichiarato di aver fatto l'ultimo spettacolo, Apocalypsis cum figuris alla Biennale di Venezia. È stato in occasione di uno stage organizzato dal suo gruppo a Milano, che ho incontrato Letizia… Se penso al mio modo di fotografare cerco di evitare il più possibile di sovrapporre una mia idea, una mia aspettativa o una mia presunzione alla realtà. Quello che mi interessa è più sviluppare una reattività rispetto a questa realtà. Essere in una posizione di azione-reazione quasi anticipatoria in cui non c'è la possibilità di pensare, di ragionare, di dire o di organizzare formalmente, di mettere in scena. Tutto questo, se avviene, avviene a livello inconscio. Come? Come andare in bicicletta. Il mio modo di fotografare è stato un apprendimento in cui entrano in gioco degli elementi inconsapevoli che anticipano una riflessione. In un certo senso può essere considerato un approccio molto bressoniano, anche se poi penso di essermi distaccato da questo tipo di formulazione, perché la cosa importante è entrare in relazione con quello che sta succedendo, con la realtà. Nel senso di partecipare, mentre l'atteggiamento bressoniano è più da voyeur.

SM: Com’era il suo modo di fotografare in rapporto a quello di Letizia?

FZ: La mia fotografia era diversa da quella di Letizia… Lei entrava dentro, tendeva a provocare una reazione. Per me invece era molto diverso. Io ho cercato sempre di sminuire la mia presenza, per dare più spazio alla realtà esterna. Sono due posizioni complementari. Abbiamo lavorato insieme per molti anni, spesso sugli stessi scenari, senza camminare l'uno sui piedi dell'altro. Ciò non significa che io non abbia avuto una mia partecipazione anche emotiva agli avvenimenti. Lo esprimevo in modo diverso da Letizia, ma in ogni caso tutti e due eravamo ugualmente impegnati a livello politico e sociale. Poi c'è stato il momento in cui lei ha deciso di entrare nella politica e di candidarsi nelle liste verdi. Io l'ho sempre sostenuta, però ho dovuto prendere in mano tutta la gestione della fotografia, perché poi non poteva più conciliare l’essere assessore della giunta Orlando e fare la fotografa.

SM: Torniamo al suo rapporto tra la messa in scena e la fotografia…

FZ: La messa in scena è di fatto una delle modalità in cui si esprime la socialità. Da un lato ci sono delle persone che sono in uno spazio più o meno pubblico, il modo in cui si muovono, si atteggiano e soprattutto il modo in cui possono interagire con il fotografo nel momento in cui il fotografo è presente, visibile, e quindi in un certo senso influenza e viene a far parte di questa di questa scena. E poi il fotografo stesso si mette in scena nel momento in cui prende le fotografie, le mostra e le utilizza. Quindi questa idea di messa in scena è un elemento chiave della relazione che si instaura con la realtà attraverso le fotografie. In questa messa in scena ci può essere una teatralità. Per me la teatralità coincide con la realtà, non è antitetica, non è un qualcosa che si distingue. La realtà è teatrale. Ecco, questo è il punto. Quindi in questa realtà teatrale io mi relaziono attraverso una mia messa in scena, una mia partecipazione, un mio agire come attore insieme con altri attori.

SM: La festa religiosa è il teatro di un preciso rituale, rispecchia una rigorosa messa in scena, dove ogni piccolo gesto è codificato. Di nuovo teatro e fotografia…

FZ: La Sicilia è estremamente ricca di queste manifestazioni, è sempre stata fotografata da fotografi, anche internazionali, che ne hanno esaltato la varietà e la singolarità. E qui torniamo all’idea di continente nel senso che convivono elementi provenienti da periodi storici o da culture diverse. Partecipare ad una festa religiosa è un modo di confermare un ruolo sociale all'interno della comunità. Ed era proprio quello il teatro che mi interessava. Con Koudelka ritornavamo nei posti diverse volte a distanza di anni, un modo di andare in profondità a cercare qualcosa, senza sapere bene cosa. L’unica certezza era che quello che avevamo trovato non era sufficiente. Intuivamo che c'era altro. Ed è una logica che si avvicina a quella di una ricerca teatrale. Quando si fa un laboratorio teatrale si cerca di entrare più intimamente in relazione con il mondo, con sé stessi, con gli altri. È un lavoro di ricerca. Quindi non scinderei le due cose. Spesso, e non solo in Sicilia, ma anche in tutte le esperienze di fotografia a livello internazionale, in cui mi sono trovato in situazioni pericolose, senza avere una padronanza della lingua, della cultura locale, quello che mi ha aiutato sempre è stata l'esperienza teatrale. All’epoca lo chiamavamo linguaggio non verbale, cioè la possibilità di mettersi in relazione e di capire l'altro senza bisogno della parola, ma attraverso le immagini, l'emotività, il suo modo di essere. Quindi, nella fotografia come nel teatro, c'è questo tipo di sensibilità comune.

SM: Le sue foto sono pittoriche. Ricordo la fotografia posta verso la fine del libro La Confraternita del Crocefisso, Piazza Pretoria, Palermo, 1988”, in cui gli uomini ricordano quelli dipinti da Magritte. Oppure una delle sue foto più famose “Omicidio di Benedetto Grado, Palermo, 1983”, dove spicca una grande pozzanghera di sangue entro cui si riflette il volto di una delle tre donne che stanno vegliando il cadavere. Che rapporto esiste tra la pittura e il suo modo di fotografare?

FZ: Una delle cose che mi ha insegnato Koudelka è guardare la pittura rinascimentale, ma non solo. In qualsiasi posto andasse, se c'era un museo ci rimaneva per ore e ci ritornava. Quando la Magnum era in Rue de Sant Augustin, c'era uno sgabuzzino dove lui dormiva con un sacco a pelo, le pareti erano coperte di cartoline, Cristi e Madonne, cioè di dipinti di carattere religioso di quel periodo. Tutto questo fa parte di un bagaglio che abbiamo in qualche modo incorporato. Se riusciamo a vedere delle cose è perché già abbiamo un'immagine dentro di noi. Quindi quest'immagine non è che viene pensata nel momento in cui la guardiamo, ma viene ripescata nella memoria. Una cosa molto formativa è studiarsi la storia dell'arte, cosa che io continuo a fare tuttora, anche perché ciò mi appassiona. Tuttavia voglio fare una distinzione importante: la fotografia non è una rappresentazione pittorica, anche se in un certo senso pescano sullo stesso fondo iconografico. All'epoca, quando facevamo le mostre fotografiche contro la mafia, nelle piazze dei paesi e delle città pensavamo: “la fotografia è un linguaggio universale, anche un analfabeta la capisce”. Ma in realtà non è così. In realtà non può essere un analfabeta, almeno dal punto di vista visivo, perché dalla nascita ha già incamerato un certo tipo di rappresentazioni visive. D'altronde certe immagini, magari portate in un altro contesto sociale, o in altri Paesi del mondo, non vengono percepite allo stesso modo. Possiamo considerare il visivo come un linguaggio universale all'interno di una cultura più ampia.

SM: “Più volte, mi sono chiesto se fosse eticamente corretto estetizzare la sofferenza e la miseria degli altri, in questa città in cui io stesso subivo il degrado urbano e sociale e gli affronti della criminalità. L'immagine produce memoria e la memoria evoca un'immagine. L'estetica è funzionale al consolidamento della memoria e come tale è anch'essa eticamente necessaria”, scrive sempre nell’introduzione al libro. Molte delle sue foto esprimono questa idea. Qual è il legame tra dolore ed estetica nel suo modo di accostarsi alla realtà?

FZ: Se torniamo alla pittura rinascimentale di carattere religioso, basta entrare in una chiesa e si possono vedere numerose messe in scena di martiri. La rappresentazione visiva della violenza in una chiesa è estrema. La religione rappresenta la violenza, perché in qualche modo viene imbrigliata e in un certo senso ideologizzata. La fotografia, anche se non voglio pormi sullo stesso piano, non è una cosa totalmente diversa. I grandi maestri della pittura hanno rappresentato la violenza. Quello che uno può obiettare è che la fotografa è una riproduzione della realtà a cui si sovrappone l'interpretazione del fotografo. Ed è lì dove mi sono posto il problema etico. Ma è giusto fare un'operazione di questo tipo? Io considero la fotografia la relazione tra una realtà, un fotografo, l'immagine che viene registrata e il modo in cui viene restituita. Per me l'uso principale della fotografia è stato, ed è tuttora, un uso sociale. E qui si entra nel discorso sulla memoria. La costruzione della memoria avviene in modo particolarmente efficace attraverso le immagini, perché le immagini si fissano più profondamente nella tela della mente, rispetto alle parole o alle idee. Quali sono le immagini che si fissano più facilmente la memoria? Le immagini più belle, nel senso che hanno delle qualità estetiche. Koudelka mi diceva che se riteneva buona una foto, la stampava, la lasciava appesa al muro per un anno e se dopo un anno era ancora interessante, vuol dire che era buona, altrimenti no. Quindi significa che la qualità della foto che c'è in ogni immagine è una qualità che permette anche delle letture approfondite. Ho affisso solo una foto in casa, quella della confraternita di cui abbiamo parlato. Ogni tanto la guardo, e ogni volta che la guardo, trovo che funzioni. Mi stupisco di vedere come le composizioni, il modo in cui gli uomini entrano ed escono dall'ombra, i gesti, il modo in cui tengono i bastoni, tutto funziona. Quindi vuol dire che ha in qualche modo una sua esistenza. Nel momento in cui l'ho fatta, non mi sono sicuramente reso conto di aver fatto una foto così. Poi l'ho scoperta. Ed ogni volta ne faccio una nuova lettura. Significa che in quella fotografia c'è una qualità, e la qualità aiuta l’immagine a radicarsi nella memoria. Siccome, insieme a Letizia, abbiamo utilizzato le nostre foto per creare una narrazione che andasse contro quella fatta dalla mafia, per essere più efficaci, dovevano essere belle foto. Ovviamente in questa ricerca di qualità c'è anche sempre un profondo rispetto per la persona e per la situazione. Nessuno va a spostare le cose perché funzionano meglio. In effetti la ricerca di una qualità fotografica contribuisce a dare forza alla fotografia e quindi contribuisce a sostenere la narrazione che noi vogliamo creare attraverso le fotografie per contrastare la logica mafiosa.

SM: Qual è il potere di una fotografia? Cosa può cambiare?

FZ: Un'immagine non può cambiare nulla. Dipende dall'uso che ne viene fatto. Può essere pubblicata in un giornale che la appiattisce e la utilizza come illustrazione, o messa in un altro contesto in cui può avere efficacia.

SM: Vorrei chiederle ancora una cosa del suo rapporto con Letizia Battaglia. Avete scattato una foto dentro una casa poverissima. Lei ha ritratto tutta la famiglia, mentre Letizia ha isolato solo il particolare della donna…

FZ: Ah sì, è interessante questa... Perché lì poi siamo in un interno, ci troviamo fianco a fianco. Solo che lei, appunto, ci si è buttata. Soprattutto verso questa donna che a un certo punto ha iniziato a piangere dalla disperazione. Quando poi ce ne siamo andati Letizia, le ha dato dei soldi. Anche un minimo contributo poteva aiutarla ad alleviare una situazione estremamente drammatica. Però in questa situazione, l'atteggiamento di noi due è stato estremamente diverso. Lei, ci si è buttata addosso, nel senso che l'ha fotografata con un grandangolo in primissimo piano. Io invece ho cercato di dare una dimensione più completa della situazione. Per me non c’era solamente la donna, c'erano anche i bambini e il marito. Cioè, ognuno esprimeva in qualche modo una sua condizione, un suo stato anche di difficoltà. E poi, soprattutto, c'era questo bambino handicappato che è mosso… Quindi c'è una componente descrittiva più importante. Ed è lì la differenza. Per me la descrizione rimane una delle prerogative della mia fotografia, io non voglio sopraffare la realtà con la mia presenza, quindi cerco di in qualche modo di annullarla il più possibile per poter recepire quello che succede. Mentre Letizia si pone come elemento catalizzatore, crea la fotografia mentre interagisce con la realtà. Ma in fondo lei è stata sempre così, anche caratterialmente, al di là della fotografia, come l'ho conosciuta io, e come l'ha conosciuta Leoluca Orlando.

SM: Un'ultima cosa: cos'è che ha dato a Letizia e cosa Letizia ha dato a lei in questo scambio di complementarietà?

FZ: Non so rispondere… Posso dire che questa complementarità non riguardava solo la fotografia, ma la vita in comune. In generale, in tutte le esperienze che abbiamo fatto, come il teatro, ma anche nel modo in cui gestiva l'archivio fotografico, gli affari della casa, in tutto c'era questo tipo di scambio. Così ha funzionato per tanti anni ed anche quando ci siamo separati come coppia, siamo rimasti in rapporti amichevoli fino alla fine.

Mostra: Franco Zecchin, Continente Sicilia, fino al 9 ottobre 2022

Libro: Continente Sicilia, Franco Zecchin, Postcart Edizioni.

Festival Internazionale Isole che Parlano diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli, Palau.

Nell'ultima foto: Franco Zecchin, Omicidio di Benedetto Di Grado, Palermo, 1983