Il teatro barbarico dei CCCP. Intervista a Lindo Ferretti

Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così

Non dire una parola che non sia d'amore

Per me, per la mia vita che è tutto quello che ho

È tutto quello che io ho e non è ancora finita

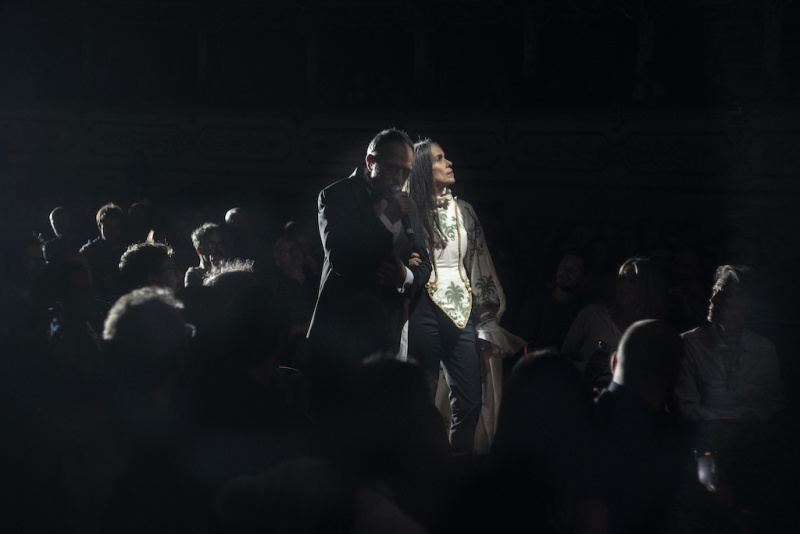

Quando Giovanni Lindo Ferretti e Annarella Giudici, bellissimi, vestiti come sposi, fanno ingresso uno accanto all’altra nella platea del Valli di Reggio Emilia sugli accordi di “Annarella” arpeggiati da Massimo Zamboni che è sul palco con Fatur, succede qualcosa cui raramente capita di assistere oggi a teatro. Questo qualcosa ha a che vedere con la lunghissima fila di persone di ogni età, emozionate, in attesa di entrare; con gli occhi lucidi e curiosi di chi, poche ore prima, ha attraversato le stanze dei Chiostri di San Pietro sulla via Emilia. Vi ha trovato frammenti esplosi, mai disintegrati, di Novecento; simulacri e icone di sogni, utopie, mistiche ortodossie, documenti preziosi e favolosi di un passaggio epocale con cui stiamo ancora facendo i conti. Avrà sentito la felicità – non c’è altra parola – di riconoscersi in un immaginario collettivo potentissimo, dissolto eppure così vivo, che passa per il punk duro, la poesia, la disco in limite di genere di Amanda Lear, le lotte operaie, i canti partigiani dell’Appennino, l’estetica socialista, le Avanguardie storiche e si dispiega “non a Londra, non a Berlino, non a New York; a Reggio, a Modena, a Parma, a Fiorano, a Sassuolo, a Carpi”. Arriva a noi, pulsante, debordante, nonostante il presente ci assedi con le sue brutture, tanto da farci sospettare che dopo quarant’anni la storia dei CCCP, figli della provincia più filosovietica del blocco occidentale, sia diventata epica. La mostra FELICITAZIONI! CCCP FEDELI ALLA LINEA 1984-2024 in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani è immersiva, totale, un vero spettacolo: resterà aperta fino all’11 febbraio 2024. Ho avuto l’onore di incontrare Giovanni Lindo Ferretti la mattina dopo il Gran Galà Punkettone nell’ambito di Festival Aperto che l’ha inaugurata. Quel che segue è parte di un’indimenticabile conversazione.

Come stai, dopo ieri sera?

È stato molto bello, era nell’ordine delle cose quando un anno fa abbiamo deciso che eravamo una cellula risvegliata e dovevamo fare qualcosa. Vederlo realizzarsi… stanotte non ho dormito. Rimettere in piedi i CCCP era difficile, ci siamo preparati lavorando alle stanze della mostra. La serata di ieri è un’appendice, il Gran Galà d’inaugurazione. Dal nostro punto di vista lo spettacolo è la mostra, lavorarci è stata una cosa assolutamente nuova: non una reunion, ma reinvenzione di un patrimonio per noi intoccabile. L’idea che i CCCP riuscissero a fare uno spettacolo sedentario, immobile era una bella sfida: devi trovare un ordine e un ordine non c’era mai stato, devi bloccare tutto, ed era tutto movimento. Siamo molto contenti, la serata è l’immagine della nostra serenità nella vita, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Ci siamo risvegliati per un motivo.

Per questo evento c’è stato grande coinvolgimento delle istituzioni: dal teatro, ai Chiostri...

…al Comune, al sindaco, gli assessori. La cosa più stupefacente è stata scoprire il rapporto che la città ha instaurato con la memoria e la storia dei CCCP. Massimo e Annarella pensavano alla mostra molto prima di coinvolgermi, hanno preparato tutte le carte in tavola, lo scoglio ero io. Avevano fatto i conti con tutto il patrimonio rimasto dei CCCP, non avevo idea che avessero conservato tutto, mentre io e Danilo avevamo scialacquato, fa parte delle nostre personalità. Ho posto alcune condizioni: se ci dessero i Chiostri di San Pietro…

Perché i Chiostri?

Ci sono molto legato, quand’ero al liceo era una caserma, c’era il reparto celere, poi è stata chiusa. Nessuno li conosceva, il Comune li acquisì, iniziò una lenta, graduale riapertura. Con Andrea Chiesi, pittore strepitoso, ex ragazzino punk del Tuwat, avevamo fatto una piccola mostra, L’Apocalisse di Giovanni. Per l’inaugurazione avevo scelto una serie di letture, chiesi ai CSI di affiancarmi: non era un concerto, gli spettatori passavano da una stanza all’altra. Era la prima volta che si aprivano i Chiostri. Ci sono tornato quando, con Mimmo Spadone, assessore del centro storico di Reggio Emilia, pensammo di portarci il mio spettacolo di cavalli. Il piano sotterraneo era pieno di residui accatastati. Negli ultimi anni c’è stato un recupero molto intelligente, per un attimo ho temuto volessero finire il chiostro grande: l’Italia ha centinaia di chiostri, nessuno è rimasto “col buco”. Lì volevamo mettere il carrarmato, non c’entrava. Al suo posto abbiamo deciso i cavalli di Frisia, per nulla semplici da realizzare: devi trovare blocchi di ferro, tagliarli uguali, fare l’incastro, trovare un ferri vecchi, un fabbro. Il ferrivecchi ha detto: “Son cose che non si possono neanche fare, perché volete farlo?” Perché dobbiamo fare una mostra dei CCCP. “E allora si può fare! Però voglio due biglietti per me e mia moglie”. Col fabbro è successo lo stesso. In teatro, dalla sarta all’allestitore, dicevano tutti: “Ah ma è per i CCCP, allora bisogna farlo bene!”. Nella mostra c’è un monumento di brutalismo che sembra rubato alla Jugoslavia: ce l’ha fatto uno scenografo teatrale; tutti i collegamenti elettrici, la diffusione della musica sono opera di persone che hanno lavorato emozionandosi: stavano facendo qualcosa per i CCCP, per questa storia.

Alla fine è una mostra collettiva…

Sì. È proprio una mostra della città. Questa per i CCCP è una grande sorpresa: eravamo convinti di essere una scheggia di questo posto, una scheggia impazzita, poi invece è stata in qualche modo inglobata.

Considero i CCCP un gruppo teatrale più che musicale.

Anche noi, l’abbiamo sempre detto. È un teatro grezzo: qualsiasi cosa i CCCP abbiano fatto è stata frutto di discussioni infinite tra me e Massimo, poi venivano coinvolte le altre persone. L’abbiamo sempre percepito come un teatro volutamente primitivo, per certi versi barbarico, ostico, legato alle Avanguardie storiche del Novecento. Tutto è stato complicato perché molto vissuto, non è mai stato un discorso puramente intellettuale: questo era il motivo per cui era difficile rimettere in piedi i CCCP. Da qui la scelta di fare uno spettacolo immobile che ci permetteva di ritirare fuori tutto, specificare una serie di questioni che davamo per scontate. Mettere “Battagliero” sul tavolo di Togliatti è qualcosa che non puoi fare in uno spettacolo, nell’immobilità sì.

Quando siete nati in Emilia Romagna c’erano tanti gruppi teatrali, con chi eravate in contatto?

I CCCP seguivano una storia tutta loro, certo vivevano in un contesto. Le realtà teatrali con cui ci siamo incontrati e conosciuti erano le Albe e Raffaello Sanzio. Non è mai stata una ricerca intellettuale. È accaduto. I Raffaello Sanzio ci avevano sconvolto, percepivamo che perseguivamo strade diverse, ma ci dava forza l’idea che ci fossero anche loro. Da allora non ho mai visto uno spettacolo che non fosse delle Albe o dei Raffaello Sanzio. Per un attimo alla fine dei CCCP avevamo messo su uno spettacolo tutto teatrale, Allerghia, ma ci siamo resi conto che creava confusione nel pubblico. Le Albe avevano appena avuto in gestione i teatri di Ravenna, ci ospitarono al Rasi. Ci sarebbe molto piaciuto cominciare a sperimentare la dimensione teatrale, però gli impresari compravano Allerghia e facevano promozione per un concerto dei CCCP: questo non potevamo permettercelo. Siamo sempre vissuti di un dignitoso lavoro da musicanti, non siamo mai entrati nelle logiche del teatro, non abbiamo mai dovuto rapportarci alle istituzioni, né avuto bisogno di un posto che è la prima necessità, erano problemi che risolvevamo diversamente.

Spesso dici che il vostro è stato un incontro fortuito e siete stati bravi a non sprecarlo. Quand’è che avete capito che c’era una questione energetico poetica estetica così potente da preservare?

Io e Zamboni abbiamo deciso subito che il nostro incontro andava rispettato. Quando ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a parlare di tutto: non abbiamo smesso più. Venivamo da Reggio Emilia, avevamo gli stessi amici, frequentavamo gli stessi posti, non c’eravamo mai visti. Quando sono partito per Berlino una comune amica m’invitò a cena. Facevo l’operatore psichiatrico, dissi basta, mi licenzio, non ne posso più. Tirò fuori un bigliettino: “questo è il posto dove lavora un amico di Reggio, devi assolutamente conoscerlo”. Era il numero della pizzeria dove lavorava Zamboni. “Ma secondo te vado a Berlino per conoscere uno di Reggio?”. Non ho preso il biglietto. Come lui ha raccontato, ci siamo incontrati per caso: non ci siamo più lasciati, senza mai cumularci. Ricordo discussioni infinite, eravamo ancora molto determinati dagli anni ‘70, dall’ideologia, dalla politica, dal pensiero: la discussione era qualcosa di essenziale. Ci siamo resi conto della fortuna di incontrare un essere che aveva tutto quello che mancava a te, eravamo due entità opposte, specchiandoci l’uno nell’altro diventavamo qualcosa che era molto di più di due. Abbiamo pensato: che facciamo? Cinema? Ci mettiamo a scrivere dei libri? All’epoca avevo una mezza voglia di fare il fotografo: la mia dimensione fotografica l’ho aperta e chiusa fotografando Annarella. (C’è una lunga sequenza di diapositive proiettate in una stanza della mostra che testimonia questa fase, ndr).

L’idea di diventare un gruppo musicale è stata un regalo di Berlino. Un pomeriggio siamo andati al Geniale Dillettanten a Tempodrom, ci siamo resi conto della potenza che aveva la musica in un posto come Berlino in una dimensione come quella del punk. Non eravamo musicisti, non ti veniva in mente di fare un gruppo, i pensieri erano legati agli anni ’70, c’erano cantautori, non gruppi, nessuno di noi era un cantautore. Il Geniale Dillettanten era una specie di corrida folle. C’era un palcoscenico attrezzato, potevi salire e cominciare a esibirti: la gente ti cacciava via o ti ascoltava. Quel giorno non siamo saliti sul palco, ma ci è piaciuta moltissimo quella dimensione punkettona: c’era un eccesso di anima e una miseria di capacità tecniche. Vedevi gente che cominciava a cantare in tedesco grezzissimo, durissimo: ti commuoveva. A quel tempo, della musica tedesca conoscevamo la psichedelia, il progressive. Il punk tedesco l’abbiamo conosciuto lì. Allora si conosceva il punk inglese, non è che ci piacesse molto. La musica sembrò una strada plausibile. Non era necessario saper suonare, ma volerlo fare. Ho detto: “io da bimbo cantavo, eh, Zamboni”. Ho cantato nel Duomo di Reggio Emilia, ero spaventatissimo, un bimbo alto così. Da piccolo conoscevo le canzoni di chiesa e degli alpini. Nient’altro. Zamboni ha detto “io ho fatto un corso di chitarra all’Arci di un mese”. Così abbiamo deciso di tornare a casa e fare un gruppo. Pensavamo che la nostra storia dovesse cominciare a Reggio Emilia. Io volevo cantare in italiano. Allora tutti i gruppi cantavano in inglese, i cantautori in italiano. Per la musica rock si pensava che l’italiano fosse una lingua impossibile. Per il punk andava benissimo.

Come sono arrivati Annarella e Fatur, la parte più performativa del gruppo?

Puoi immaginare che un cantante che urla e basta, e un chitarrista che grattugia e basta non sono un gran gruppo musicale: solo come gruppo musicale non ce l’avremmo fatta. Suonavamo da un anno, avevamo forza ma eravamo statici. La gente rimaneva bloccata. Volevamo fare musica da ballo, più coinvolgente, forte: la scelta di mettere sul palco un corpo femminile e uno maschile è stata teatrale, non musicale. Non erano due appendici per un videoclip – allora non si facevano neanche – erano proprio parte essenziale della storia che volevamo costruire. Il corpo femminile ce l’avevamo davanti: Annarella è un’amica di famiglia. Suo fratello Zeo è stato il nostro primo batterista. Quando suonavamo a casa a Fellegara lei ci ascoltava e ballava, insieme a Loredana, un’altra nostra amica della montagna. Una sera Zamboni le ha fatto una prova. Eravamo a casa sua, è andato nell’armadio di sua madre, ha preso un abito. Annarella l’ha indossato: improvvisamente era la signora Zamboni. Lei fa vivere i vestiti, avevamo bisogno di questo, è in grado di portare qualcosa che noi non possediamo. Fatur faceva il barista al Tuwat. Ci ubriacava, era simpaticissimo, bello, ingestibile, una potenza bruta. Ci piacevamo moltissimo. Aveva già fatto spettacoli al Tuwat, una sera ne organizzò uno per noi: Ose Macho Lopez Frasquelo in Wojtyla sadomaso show. Il Tuwat era un posto da punk a Carpi, bellissimo, a suo modo toccante. C’erano tre tavolini da bar, di quelli rotondi, di plastica, su ognuno c’era una rosa. Uno per Giò, che ero io, uno per Massimo e uno per Negri. Dopo quella sera, l’abbiamo assoldato.

Quello che succedeva in scena era tutto frutto d’improvvisazione, anche i travestimenti?

C’erano delle visioni di base, tutta la dinamica era improvvisata. Quando mettevamo in piedi uno spettacolo c’erano delle scelte: una volta era il palo, un palo da stilita, su cui Fatur era appollaiato; il palo ha iniziato ad avere dei chiodi, ci saliva anche Annarella. Avevamo tutta una serie di aggeggi. Fatur prima dei CCCP non usava attrezzi agricoli, la sua idea di spettacolo da solo era lo spogliarello. Sui testi dei CCCP ha potuto allargare a dismisura le sperimentazioni. Una volta è arrivato con un cofano di trattore che indossava come un giubbottino: un essere mostruoso, metà uomo, metà macchina. Da allora il trattore FIAT è diventato il simbolo dei CCCP. Usava oggetti di ferro, legno, corda: li costruiva da sé. Lo vedevamo costruire cose, ciò che costruiva in qualche modo tornava su di noi; lui ascoltava i pezzi, quello che facevamo tornava su di lui. Era una comune. Le cose crescevano non perché qualcuno diceva “fai questo, fai quest’altro”. Sempre in questo limite strettissimo in cui per campare facevamo affidamento sui concerti. La nostra aspirazione alla fine del mese era avere un salario da metalmeccanico, aspettavamo il giorno in cui i CCCP sarebbero riusciti ad avere una dimensione interna legata alla FIOM. Non siamo mai entrati in una dinamica teatrale, di sostegno.

Corpi in scena, travestimenti, trasformazioni sul limite di ogni categoria: oggi sembra che non sia stato fatto nulla di tutto questo: molti – in musica, a teatro – pensano di fare la rivoluzione ma non sanno neanche da dove vengono. Domanda molto semplice: cos’è la trasgressione?

(Ride di gusto). La trasgressione era plausibile in tempi finiti. Oggi la trasgressione è il conformismo. Non ho altro da dire.

Ieri sera “il filo spinato” tra voi e la platea è caduto, si è sciolto in un lungo abbraccio. Come ti spieghi che dopo quarant’anni ci siano generazioni che si riconoscono in maniera così forte, identitaria, nell’immaginario che i CCCP hanno costruito?

Credo sia perché i CCCP hanno toccato delle corde molto profonde. Ora la sparo grossa. Secondo me i CCCP senza volerlo hanno prodotto poesia. E la poesia è la cosa più antica, più necessaria all’umanità. La poesia non gode più della potenza che aveva nelle società tradizionali. Non l’avrei mai detto quarant’anni fa: quello che succede tra i CCCP e la gente che ama ancora i CCCP è ciò che nelle società tradizionali succedeva con la poesia, i poeti, i cantori: qualcuno che è riuscito ad arrivare a un livello tale che è un tuo compagno, un tuo vicino, qualcosa che fa parte della tua vita a tutti gli effetti. Ma questo lo fa solo la poesia, Omero ha continuato a farlo per millenni. I CCCP l’hanno fatto. L’ultimo disco si chiamava Epica etica etnica pathos. Avevamo idea di cosa stavamo mescolando, poi le cose vanno anche un po’ per conto loro. Io e Zamboni siamo sempre stati molto razionali, rimanendo nei limiti delle nostre possibilità. Quando scopri che è successo questo, lo accetti. È una storia benedetta.

La mostra FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA 1984-2024 è visitabile fino all’11 febbraio 2024

Le fotografie della mostra sono di Francesca De Paolis.

Le fotografie del Gran Galà Punkettone sono di Luca del Pia.