Intervista a Maria Mulas

“Madame, cosa pensa della situazione attuale delle arti?, le grido nella direzione di un orecchio. Je m’en fiche! È la risposta che taglia corto al mio rozzo tentativo di sciogliere l’emozione scatenata dall’incontro. Madame è commossa, la fotografa Maria Mulas non osa principiare il suo lavoro (occhi lucidi e groppo in gola) e io mi sento una mentecatta. (…) Ce qui compte pour moi est la vie, ma petite”. Siamo nel 1979 a Parigi, chi racconta è Lea Vergine, l’artista che risponde Sonia Delaunay e chi rende indimenticabile questo momento, la fotografa Maria Mulas (nata a Manerba del Garda nel 1935, ma milanese da sempre).

Poi un salto nel tempo. Mi trovo in Via Lanzone 5 a Milano, la casa-studio della Mulas, dove attualmente si trova il suo archivio e dove c’era la sua camera oscura. Seduta in salotto, mi accoglie con gran disinvoltura. “Da questa casa sono passati tutti gli amici artisti, ma anche Armani, Versace, Missoni. Di là c’era la stanza di posa”. Resto affascinata del suo modo di fare sicuro e poco cerimonioso, i capelli rossi, gli abiti colorati ed i gioielli vistosi mi comunicano senza troppi preamboli, qualcosa di lei e del suo passato. Come Sonia Delaunay, sembra dirmi che ciò che conta è la vita. E la parete dietro di lei conferma la mia impressione: la locandina di una mostra del fratello Ugo, la figlia Caterina ed i nipoti, l’immagine di Meret Oppenheim che aveva incontrato nel suo viaggio con Lea Vergine alla ricerca delle artiste che sarebbero finite nella celebre mostra L’altra metà dell’avanguardia.

La mostra di Palazzo Reale a Milano inizia con il ritratto di tuo fratello Ugo Mulas alla fine degli anni Sessanta. Hai fatto parte di una famiglia di fotografi, come i Wulz a Trieste e i Bragaglia a Roma. Quanto è stato importante per il tuo futuro?

Quando sono nata la mia non era una famiglia di fotografi. Era tante altre cose ma non ancora quello. È stato Ugo a dare il La, in tanti sensi. Ugo aveva talento come pittore (abbiamo un suo autoritratto giovanile davvero notevole) e aveva talento letterario (come risulta evidente nelle sue riflessioni finali sulla fotografia). Si è trovato a Milano da giovane, non aveva soldi e qualcuno gli ha messo una macchina fotografica in mano per fare un servizio a un personaggio noto in arrivo all’aeroporto di Linate. È cominciato tutto così: quello strumento che doveva servirgli a guadagnare un po’di denaro è diventato un mezzo per fare la sua arte visiva. E questo dimostra che il talento precede il mestiere, che è l’artista a dare valore a quello che fa. Ugo ha scelto di usare la fotografia per fare molto più che fotografie. L’ha usata per esprimere la sua visione del mondo, la sua estetica, e la sua idea morale della bellezza e dell’arte. Questo ha insegnato a noi tre fratelli minori. E ciascuno di noi ha elaborato a modo proprio la sua lezione, la sua esperienza. È stata la nostra luce, e la sua fine prematura una perdita immensa. Per questo c’è quel ritratto all’inizio della mostra. È un atto di amore, e un ringraziamento.

Hai cominciato la tua carriera artistica facendo la pittrice e poi la fotografa di teatro. Quale legame si è stabilito tra la pittura, la scena e il ritratto?

Prima e dietro tutto il lavoro fotografico c’è una tensione verso la composizione di un’immagine. All’inizio usavo i colori a olio su tela e scattavo fotografie alle mie figlie, a personaggi che incontravo a Milano. All’inizio si cerca sempre la propria strada, il compito della giovinezza è l’individuazione. Poi ho trovato nell’incontro con gli altri artisti (teatrali e visivi) un terreno fertile, stimolante. Oltre che un buon mestiere. Ogni artista produce qualcosa di immateriale che deve trasformarsi in energia concreta, cioè in denaro, e in quegli anni a Milano i ritratti mi hanno permesso di avviare l’attività. Erano soprattutto in bianco e nero, tecnica che possiede un grado insuperabile di astrazione (passavo interi pomeriggi nella camera oscura di via Lanzone per ottenere la stampa migliore). Poi, col tempo ho sentito il bisogno di fare ricerche con il colore, di usare la tecnica fotografica per grandi composizioni visive, astratte o no. Forse è stato un ritorno agli inizi, ma stavolta con maggiore consapevolezza.

Nel suo senso ordinario il ritratto designa la rappresentazione di una persona, in particolare del suo volto. La lingua italiana ha conservato la traccia del latino trahere, tracciare, col prefisso re che accentua la reiterazione dell’atto grafico, l’intenzione di ex trahere il vero dall’incertezza del modello. Perché hai scelto di dedicarti così assiduamente al ritratto? Cosa significa per te ritrarre una persona?

Gli esseri umani mi interessano, mi affascinano. E mi fanno paura. Mi piace la compagnia degli altri, mi fa bene, mi libera dalle mie ossessioni. E componendo un ritratto mi pare di creare una relazione migliore, di restituire qualcosa di buono. Forse è stato un lungo tentativo di vincere la mia timidezza. Il rapporto con un soggetto da ritrarre è complesso, si stabilisce una forma particolare d’intimità e nello stesso tempo una distanza siderale: perché c’è davanti a te qualcuno che ti guarda e si guarda nello specchio immaginario della sua mente. Cioè si autorappresenta o, come si dice comunemente, si mette in posa: perché nessuno si vede com’è, sono solo gli altri a vederci davvero. E, in questo caso, il fotografo è un altro estremamente pericoloso, perché gli affidiamo un verdetto su noi stessi. E da parte sua, in questo caso da parte mia, è necessario superare questo ostacolo e arrivare a qualcosa di autentico, a un contatto reale. In ogni ritratto si finisce per esporsi di persona. E l’immagine finale, quella che risulta scartando tutti gli altri scatti, è qualcosa che aspira ad essere il meglio del soggetto ma anche il riflesso di un’idea. Questo vale anche quando si ritrae se stessi. Nell’opera scelta da Andrea come manifesto di questa mostra (Autoritratto 1969 – 1979) ho sovrapposto quattro immagini dello stesso soggetto, me stessa, ripetute tre volte ciascuna: sono dodici immagini in bianco e nero allineate su quattro righe. Mi interessava fare una composizione multipla per ridurre la loro pregnanza o trattarle come figurine: ma di fronte a quella serie ho sentito il bisogno di dire qualcosa di più e ho aggiunto i segni grafici: i quadratini rossi sulla bocca (che la zittiscono) e i cerchiolini colorati nelle pupille (che le rendono cieche). È un’opera tragica, che non lo sembra.

La tua mostra a Palazzo Reale è dedicata principalmente ai protagonisti milanesi dell’arte, della moda, del design, dell’editoria. È una scelta di cui sei soddisfatta o pensi che possa essere considerata riduttiva? Cosa avresti voluto aggiungere? Qual è il tuo rapporto con Milano?

Questa mostra è stata concepita con Andrea Tomasetig per raccontare un periodo finito, un coro di figure e di amici che sono per lo più scomparsi e hanno segnato gli ultimi tre decenni del ‘900. Ha debuttato al Museo Nazionale Slovacco di Bratislava l’estate scorsa, e l’idea era di esporre italiani di talento in campi diversi, gli esemplari di una stagione appena passata che sembra tanto remota. Il tempo ha preso a correre con una accelerazione impressionante, nel secolo appena cominciato. È un fenomeno curioso, questo del ritmo: se ne batte lo stesso per venti, trent’anni, poi capita qualcosa e cambia tutto. In ogni caso, l’idea di Andrea era quella di esporre nella capitale slovacca una selezione di personaggi rappresentativi del Made in Italy: quindi di nomi che hanno conquistato la scena internazionale. E si è deciso che non fossero più di una ottantina (dei 539 artisti e intellettuali che ho ritratto), perché la mostra potesse viaggiare con facilità. Ci sono aspetti pratici del lavoro artistico che pure hanno la loro rilevanza. Mi è dispiaciuto escludere tanti amici carissimi, artisti che stimo e ho esposto in altre occasioni. È tutta la vita che preparo mostre ed esposizioni, non solo a Milano e non solo di ritratti. Questa è stata subito notata in Italia, e in particolare a Milano dove ho realizzato quasi tutti quei ritratti. Ed è giunta a Palazzo Reale. Ma contiene solo una sezione del mio archivio (un archivio composto da 200.000 negativi e 20.000 fotografie curato da Antonella Scaramuzzino). È appunto la sezione dei ritratti, e neanche tutta. È come il capitolo di un libro, non tutto il romanzo. Ed è un capitolo autosufficiente, nel senso che basta a sé stesso. Non abbiamo mai pensato di presentare tutto l’archivio, o di fare un discorso esauriente su quegli anni a Milano. Quanto al mio rapporto con Milano, posso solo dire che è la mia città da sempre e contiene tutta la mia vita. Non sarei io, se fossi vissuta altrove.

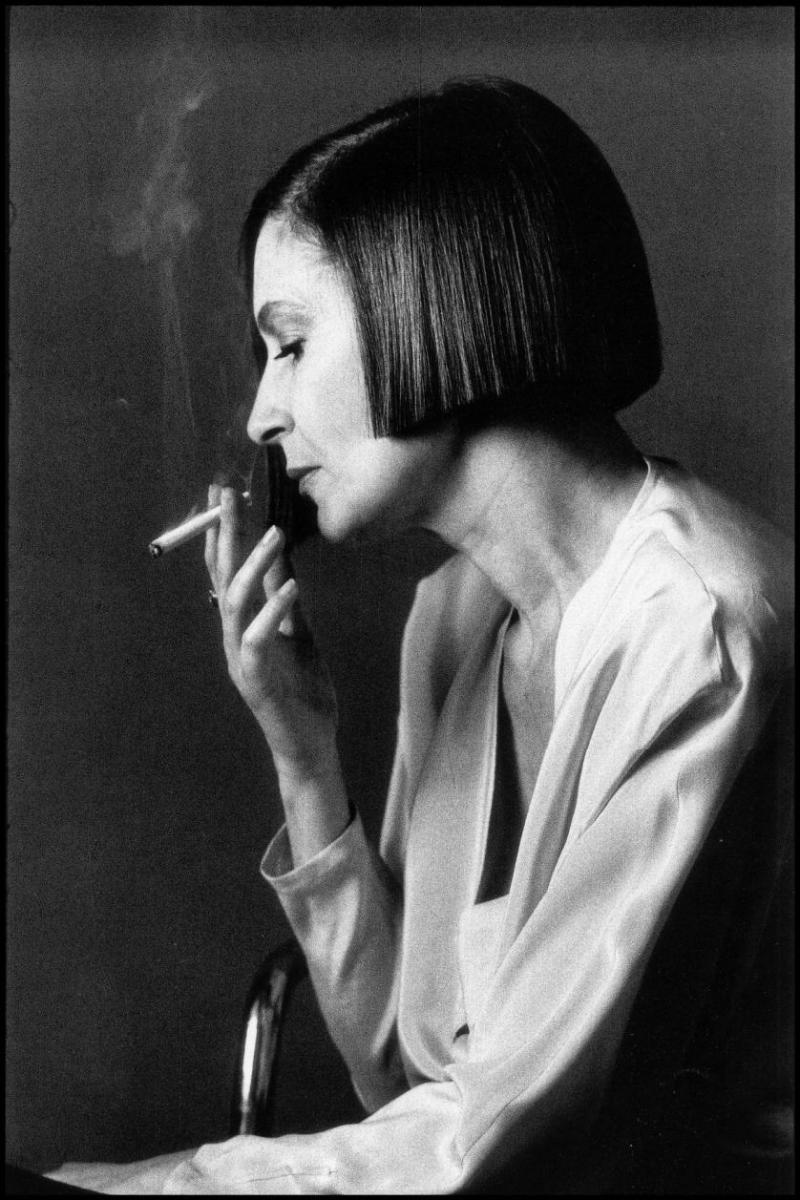

Nella sezione dedicata all’arte c’è un ritratto di Lea Vergine. Di profilo, con la sigaretta fra le dita e un filo di fumo che sale verso l’alto. Questa fotografia non rivela solo un volto ma anche una storia. Hai accompagnato la critica nella sua ricerca delle artiste che poi hanno fatto parte della mostra L’altra metà dell’avanguardia. Hai fotografato, fra le altre, Vieira da Silva, Sonia Delaunay, Meret Oppenheim. Com’è stata quell’esperienza?

Un grande viaggio nel tempo e una riconciliazione. Incontrare quelle donne che sono state grandi nel silenzio che le circondava, che hanno affrontato come tutte le donne prima di loro l’impresa durissima di essere artiste in un mestiere di uomini, ha significato fare una specie di atto di giustizia. Puntare la luce in una zona della storia condannata all’oscurità ma tenace nella sua resistenza. È quello che capita a tutte, no? Sono stata fortunata ad essere viva in un momento in cui questa cancellazione comincia ad essere riparata. Quando ho cominciato io, non era ancora così.

Cosa ha significato essere una fotografa negli anni Sessanta e Settanta?

Era lavorare sodo in un periodo interessato al lavoro fotografico. Era un buon momento, per tutte le attività che davano valore alla rappresentazione della vita, non solo l’arte contemporanea ma anche il teatro, il cinema, l’editoria. C’era una straordinaria vitalità e in quella corrente si poteva nuotare a modo proprio. Ed era ancora un tempo dominato dagli uomini, a una donna era concesso partecipare, stando al proprio posto. Voglio dire, era ancora un tempo tradizionale.

Che fotografe hai conosciuto? Hai collaborato con loro o preferivi lavorare da sola?

Conoscevo tutte le fotografe che erano attive in quegli anni, ovviamente. Ma non è capitato che diventassimo amiche né ho mai lavorato con loro. Sono sempre stata una solitaria.

Sei stata anche tu una frequentatrice del Jamaica?

No, ai tempi gloriosi del Jamaica avevo le bambine piccole e poca libertà di movimento. Ci sono andata dopo, alla fine degli anni Sessanta, quando ho cominciato a lavorare.

Emilio Tadini diceva che i tuoi ritratti sono “la messa in scena di un affetto, il frutto di un incontro”. Fra i molti che si possono vedere in mostra ti vorrei chiedere di due persone: Dario Fo e Giorgio Bocca. Osservando i loro volti si comprende come si sia stabilito un dialogo tra voi, una specie di magica complicità. Come sono stati questi incontri?

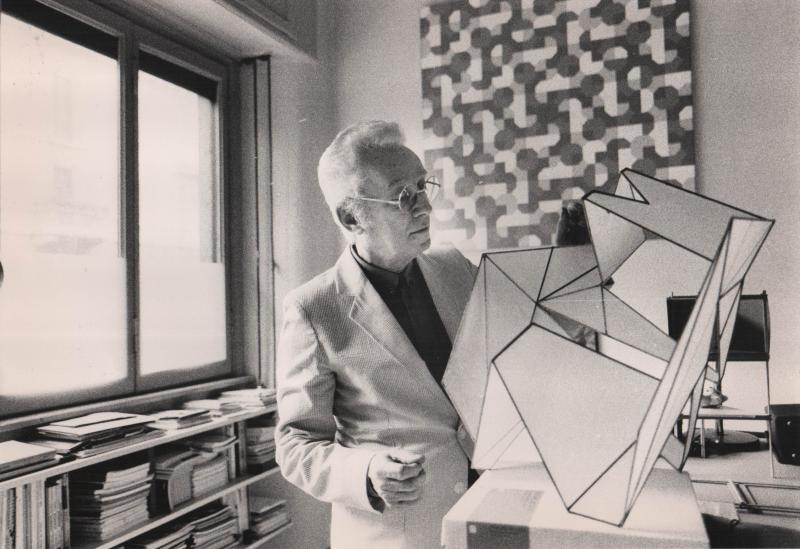

Giorgio Bocca veniva spesso a cena in via Lanzone, con gli amici artisti e scrittori che passavano ogni giorno da casa, che era anche il mio studio. Il tavolo di lavoro veniva liberato e si mettevano piatti e bicchieri. Stavamo insieme a parlare di tutto, a discutere, anche animosamente. E Giorgio non era solo intelligente, era molto spiritoso. Quanto a Dario, era di famiglia anche lui. La famiglia degli amici, la definirei. Ho molta nostalgia di quelle serate, di quella vivacità intellettuale con Emilio Tadini, Gianni Colombo, Franco Pardi, Grazia Varisco e tanti altri amici. Ne sapevano una più del diavolo.

Non ti sei occupata solo di ritratti. Nel 1977 hai documentato una performance di Marina Abramović e di Ulay a Kassel. È stato un ritorno al teatro? Che emozioni hai provato?

La stessa emozione che provavo ad ogni nuova impresa. Eccitazione, timore, e la necessità di trovare il bandolo della cosa, l’immagine che la potesse contenere, evocare e riscattare dalla dimenticanza. È questa lotta con il tempo il senso profondo della fotografia.

Hai esposto in mostra un tuo abito colorato, una sorta di divisa giocosa, e alcune delle scatole di fotografie che fanno parte del tuo archivio. Chi osserva ha l’impressione che tu abbia desiderato metterti a nudo, condividere con lo spettatore una parte molto intima di te e del tuo stesso archivio. Perché hai fatto questa scelta?

Non l’ho fatta io, a me non sarebbe mai passato per la testa. Detesto espormi. È stato Leo Guerra, autore del progetto espositivo insieme a Giovanni Renzi, ad avere questa idea, di un paio di istallazioni personalizzate, di esporre pezzi di me attraverso qualche scatola dell’archivio o quello che indosso. Insomma di mettermi in scena in assenza, e mostrarmi attraverso i miei segni. Credo che si siano in qualche modo collegati ai due scatti che mi ha fatto Lorenzo Barbieri Hermitte, il figlio di mia figlia e la terza generazione dei Mulas, e sono esposti in mostra: la mia mano sulle scatole delle stampe e la mia coda di capelli. Frammenti di me, segni o segnali che a quanto pare mi rendono riconoscibile. È stata una sorpresa, vedere quelle due istallazioni, mi hanno divertito. Adesso il mio lavoro è nelle loro mani.

Ringrazio Caterina e Patrizia Zappa Mulas che mi hanno aiutato con l’intervista e Antonella Scaramuzzino, l’archivista di Maria Mulas, per la sua disponibilità.

La mostra "Maria Mulas. Milano, ritratti di fine ‘900" a Palazzo Reale a Milano sta per chiudere, l'8 gennaio. Abbiamo colto l'occasione per incontrare l'artista per parlarne e insieme ripercorre sinteticamente la sua attività e i suoi incontri. La mostra è promossa da Comune di Milano – Cultura prodotta e organizzata da Palazzo Reale e dall'Archivio Maria Mulas, con la curatela di Andrea Tomasetig, che ha curato anche il catalogo edito da Allemandi, con saggi di Paolo Fallai, Stefano Salis e Patrizia Zappa Mulas.

Nell'immagine di copertina ©Maria Mulas, Fernanda Pivano e Toni Morrison, 1983