La guerra iniziava dove morivo

«Gli estremisti parlavano delle acque rosse dell’oceano, ma Barbiere, che il mare lo aveva conosciuto, sapeva che l’acqua non diventa rossa. Succeda quel che succeda, l’acqua rimane sempre blu scuro o nera, e ogni cosa viene inghiottita e assimilata senza imprevisti o alterazioni di colore».

In una poesia molto bella Anna Maria Carpi scrive: «Cos’è la terra? Erba / aria folate erba / fruscio contesa / fra radicati e sradicati. / E tu fra i due chi sei?», è una poesia molto riuscita, perché in pochi versi racchiude un mondo, chiama a sé un numero consistente di significati, di sensazioni, e poi si apre all’universo, a qualcosa che somiglia all’infinito, al tempo che deve venire. Si apre e chiude con una domanda, e con una domanda (che ci sia il punto interrogativo o meno) finiscono le poesie migliori. Carpi dimostra molto bene come si possano manovrare elementi semplici – la terra, l’erba, l’aria, le folate di vento, il fruscio – bilanciandoli perfettamente e creando in poco spazio un’attesa che si realizza quando arriva la parola contesa che porta ai due versi successivi e al quesito: Chi sei? Tu sei un radicato o uno sradicato?

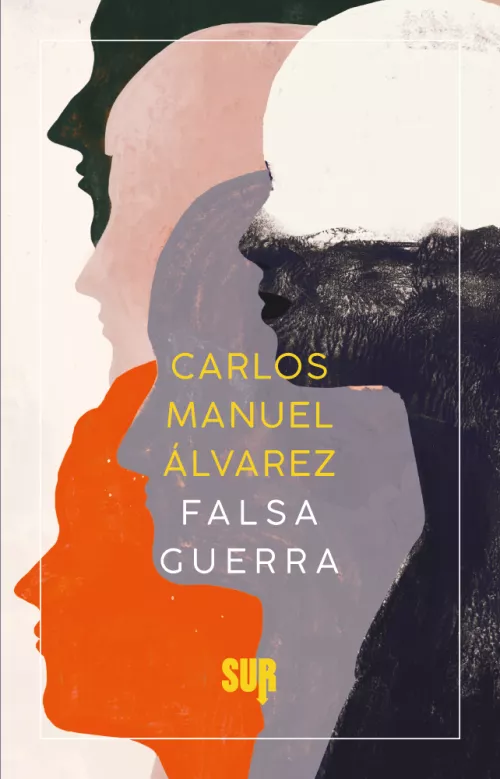

A questi versi che conosco a memoria sono tornato mentre leggevo il nuovo romanzo dello scrittore cubano Carlos Manuel Álvarez, Falsa guerra (Sur, 2022, traduzione di Violetta Colonnelli), un libro che parla di sradicamento, disorientamento, identità. Di cosa significhi stare in bilico su un territorio che continua a spostarsi mentre i personaggi si muovono e pare che non riescano mai a raggiungerlo. Un libro sull’emigrazione, sulle scelte che chi è nato a Cuba spesso ha dovuto prendere, ma anche un libro su (parafrasando David Foster Wallace quando spiega di cosa dovrebbe occuparsi la letteratura) cosa significhi restare (diventare) un essere umano.

«Il chiarore dentro, l’oscurità fuori, fino a che non andiamo a sbattere».

Avevamo lasciato Álvarez un paio d’anni fa, quando qui su Doppiozero abbiamo parlato del suo Cadere, un romanzo corale, in cui i quattro componenti di una famiglia raccontavano la stessa storia variando perciò il punto di vista, nel contempo veniva fuori la Cuba di questi giorni tra utopie perdute, delusioni cocenti, irriducibili sognatori, desideri di fuga o di una vita normale. Le crisi epilettiche di uno dei personaggi, le sue cadute e il modo in cui gli altri tre percepivano e gestivano tutto questo, erano la rappresentazione in scala ridotta della situazione cubana, lo stato chiuso in un appartamento.

Sembrava leggendo, tra le altre cose, che quella casa e, per riflesso, la nazione cubana vivessero in una specie di ipnosi che nessuno poteva sciogliere. Falsa guerra comincia e pare voler raccontare di una fuga da quello stato di ipnosi, oltreché dal suolo cubano, ma, mentre si va avanti nella lettura, ci si accorge che l’ipnosi resta, soltanto che si dilata, assume nuove forme: abitazioni, aerei, musei. Luoghi nuovi in cui persone che provano una nuova vita, che sperano di diventare qualcos’altro, qualcosa che stia tra la sopravvivenza e il sogno, ondeggiano, sbandano, sono continuamente stralunate, straniate.

Sembrava leggendo, tra le altre cose, che quella casa e, per riflesso, la nazione cubana vivessero in una specie di ipnosi che nessuno poteva sciogliere. Falsa guerra comincia e pare voler raccontare di una fuga da quello stato di ipnosi, oltreché dal suolo cubano, ma, mentre si va avanti nella lettura, ci si accorge che l’ipnosi resta, soltanto che si dilata, assume nuove forme: abitazioni, aerei, musei. Luoghi nuovi in cui persone che provano una nuova vita, che sperano di diventare qualcos’altro, qualcosa che stia tra la sopravvivenza e il sogno, ondeggiano, sbandano, sono continuamente stralunate, straniate.

Sicuramente sradicate ma, per qualche strano motivo, ugualmente radicate in una specie di condanna che è rappresentata dalle proprie origini. C’è una frontiera che è stata valicata, un confine passato, ma poi ce ne sono altre, e – soprattutto – ce n’è una, la più importante, quella che ti segue, che ti rende frontiera di te stesso, quella che non riesci ad attraversare che tu ti trovi su un balcone di Miami, o al Louvre a Parigi.

«Tutta la mia consapevolezza era lì. La guerra iniziava dove morivo».

Anche questo è un romanzo corale, anche se qui il coro è ancora più irregolare. I protagonisti dei vari capitoli del libro non si conoscono, non si incrociano mai, eppure – in fondo – anche questi stanno raccontando la stessa storia, una storia lunga quanto quella dell’umanità, fatta di gente che non può fare a meno di spostarsi. Chi sono? Una famiglia in vacanza al mare, un attivista che fugge da un piccolo paese di campagna, un barbiere di periferia, un uomo che su un balcone a Miami guarda continuamente una cartina degli Usa, una coppia che si perde nei corridoi del Louvre, trasformando la visita e, di conseguenza, l’esistenza in una sorta di esperienza metafisica, un barbiere che mentre taglia i capelli cuce storie, e si impegna in conversazioni con clienti (che pure paiono sempre in fuga) che partono da piccole cose per sfociare in racconti di esodi.

Tagliare i capelli è un modo per cominciare a raccontare, per ricominciare. Incroceremo uno scrittore in cerca (guarda un po’) di una storia che valga la pena (ma non lo sono tutte?). Il giocatore di scacchi che attraversa il romanzo in stato di coma e che diventa metafora dell’esistenza precaria di tutti gli altri.

«Bisogna fuggire da un posto così per arrivarci».

Carlos Manuel Álvarez è molto bravo nel costruire una narrazione diffusa e dislocata, da luogo a luogo, da personaggio a personaggio. Le vicende scollegate tra loro mettono bene a fuoco la questione dello spaesamento, dell’arrivare in fondo da nessuna parte, a Berlino o a Parigi non importa, il futuro è qualcosa di meno tangibile dell’orizzonte, una fata morgana, una notte in discoteca, una giornata passata a drogarsi. Il futuro è il ragazzo che esce dal ristorante in cui ha trovato il primo lavoro e non lo capisce, non si capisce, e riflette sull’esistere, sullo stare al mondo senza stare mai da nessuna parte.

La prosa di Álvarez è simbolica, colta, visionaria, ricca. Ed è molto varia, si passa dal racconto in prima persona a quello in terza persona, chi sta raccontando cosa a chi. Se l’orizzonte continua a spostarsi, se anche tra chi è scappato si fanno distinzioni – primo esodo, post terremoto –, se le energie per adattarsi nel posto nuovo non sono mai abbastanza, se per capirci qualcosa ogni tanto bisogna tornare, allora lo sradicamento è una faccenda che riguarda tutti e ci riguarda dal momento in cui nasciamo. Emergono in molte belle pagine le cose che ci salvano, come l’amicizia e la solidarietà. Una cubana troverà sempre altri cubani che l’accoglieranno, ed è così da sempre e dappertutto, anche se sovente ci pare di no. Emerge l’immagine potentissima del mare in cui chi sta migrando (scappando!) muore, mare che non diventa mai rosso ma solo più scuro, fino a riprendere rapidamente il suo colore.