La notte americana

Se dovessi scegliere un titolo alternativo e più ammiccante da dare alla mostra Effetto notte. Nuovo realismo americano, in corso fino al 14 luglio 2024 presso la sede di Palazzo Barberini delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, a Roma, credo che sconfiggerei i miei timori di apparire banale e scontato e opterei per La nuit américaine. Il riferimento al celeberrimo film di François Truffaut (1973) è ovvio e anche ribadito a più riprese dai curatori, Massimiliano Gioni e Flaminia Gennari Santori, nell’introduzione e nel comunicato stampa. Tuttavia, rispetto all’idea lì proposta di “visioni chiaroscurate” e apocalittiche che caratterizza un certo modo di catturare la realtà americana contemporanea, la visione di “notte americana” che ho percepito visitando la mostra va ricercata in prima battuta nell’aspetto più intrinsecamente tecnico e concettuale dell’“effetto” (prelevare e manipolare il reale al fine di restituire la simulazione di un altro reale), eppoi – soprattutto – nel valore poetico di una visione “notturna”, intesa come onirica, o meglio, subconscia e, senza dubbio, erotica.

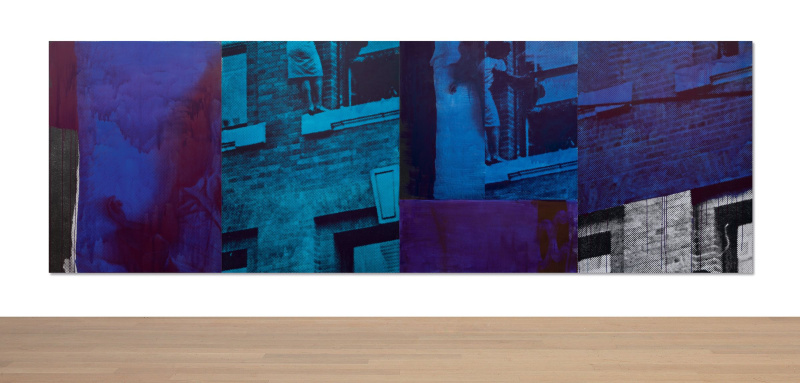

Tutti questi elementi li ho ritrovati distillati nell’opera il cui titolo, tradotto in italiano, dà nome alla mostra, Day for Night (2018) di Lorna Simpson. Quattro pannelli serigrafati, assemblati tra loro, presentano particolari montati e alternati di due immagini: in una, prelevata da una rivista, una donna, in maniera molto precaria, è in piedi sul cornicione di una finestra di un tipico edificio a mattoncini di New York; nell’altra si scorge la porzione di una figura stesa su un letto. Simpson è poi intervenuta sui pannelli con uno strato di pittura con toni che variano dal violetto, all’azzurro al turchese (come i filtri dell’“effetto notte”, si direbbe), ad aumentare la sensazione di straniamento onirico che già l’immagine genera di per sé. Si tratta di uno dei lavori distintivi della fase più recente della sua produzione, in cui l’ambivalenza tra immagine fotografica fredda e meccanica, e il calore della presenza umana dato dalle velature di pittura riflettono una dicotomia tecnica che va avanti almeno da settant’anni nella cultura visiva americana (nella dialettica espressionismo astratto/pop art, per esempio). Allo stesso tempo, Simpson lavora sullo stato di spiazzamento che genera il prelievo di immagini fuori contesto in cui è lo spettatore a essere chiamato a decidere su come interpretare quei segni, anche in base a come risuonano dentro di sé. A Lorna Simpson piace giocare con le immagini, manipolarle, reiterarle, montarle, lavorarle per mezzo del collage con un processo assimilabile a quello con cui il subconscio manipola e rielabora desideri, conflitti e traumi (e qui ci vedo molto del Warhol più “realista”, per esempio di Death in America, 1964). In questo modo l’artista mette con le spalle al muro la società americana chiamata a fare i conti, ancora una volta, con il suo lato oscuro, “notturno”, in particolare con gli irrisolti rispetto alla questione razziale e al rapporto con gli afroamericani. Fin dalle origini del suo lavoro, pioniera di quell’approccio culturale identitario e post-coloniale che ancora oggi informa l’arte internazionale più avvertita, i suoi lavori registrano, sebbene metaforicamente, la realtà tangibile dell’ansia, della paura e del disagio dell’America contemporanea.

Quale realtà, dunque?

Effetto notte è una antologia della produzione artistica negli States negli ultimi due decenni (senza tralasciare alcuni importanti predecessori) dedicata alle immagini, ed è anche una disamina su come gli artisti visivi si confrontino con la pittura, medium, quest’ultimo, che negli anni più recenti ha visto una rivalutazione esponenziale – soprattutto negli Stati Uniti – vuoi per questioni di collezionismo (e mercato), vuoi per una esigenza poetica degli artisti stessi di mettersi in discussione con lo strumento che identifica, per antonomasia, l’arte tout court. Non è necessario, a mio modo di vedere, interrogarsi troppo o andare a cercare troppo lontano il perché di questo “ritorno”: la pittura (e in generale l’immagine) è, da una parte, il guilty pleasure di ogni artista e, dall’altra, rappresenta, a ben vedere, un dispositivo in grado di liberare all’ennesimo grado il potenziale creativo, miscelando a dosi variabili il lavorio della mente e del corpo, l’azione e l’immaginazione, con un quoziente di autonomia forse non consentito ad altre pratiche. La pittura, poi, permette di mettere insieme – paradossalmente – tutti i discorsi possibili sull’immagine contemporanea, che sia analogica o che sia digitale, confermando quanto essa sia un campo di verifica del rapporto con il reale ancora attuale ed efficace per indagare il mutamento di regimi scopici e modalità di visione di una società pesantemente “iconofila” come la nostra. Ma non solo. La mostra è anche un omaggio a una delle più sorprendenti collezioni internazionali e punto di riferimento per l’arte contemporanea in Medio Oriente, la Tony ed Elham Salamé Aïshti Foundation, a Beirut, che grazie alla consulenza sapiente di Gioni, negli ultimi venticinque anni è riuscita a raccogliere un insieme composito e allo stesso tempo coerente di quanto di meglio ci sia in quella parte della produzione americana che si interroga su questioni nodali del mondo di oggi, in cui i concetti di ‘verità’ e ‘reale’ non sembrano più coincidere e che vengono continuamente messi in discussione da media, opinione pubblica e, addirittura, politica.

La mostra si snoda su tre piani di Palazzo Barberini, mettendosi in dialogo con uno dei luoghi di nascita della pittura naturalista seicentesca di marca caravaggesca, antesignana – per certi versi – di quella proposta nella rassegna. Come sottolineato dai curatori, così come la pittura di Caravaggio e dei suoi seguaci ha proposto per la prima volta una lettura inedita della società contemporanea in cui calare lo spirito (religioso, per lo più) del tempo, così la nuova pittura legge la realtà con occhi nuovi. Ciò che si apprezza, in questa prospettiva, è il fatto di rinunciare – saggiamente – a forzati dialoghi antico/contemporaneo che troppe mostre ci impongono nostro malgrado, per andare invece a lavorare su un confronto che si situa a un livello più concettuale. In questo senso, ho apprezzato la grande quadreria che si trova nella Sala Marmi, al piano nobile, evocatrice di analoghi accrochage delle primissime collezioni sorte appunto nel Seicento e anche – come noto – a Palazzo Barberini. A onor del vero, un dialogo antico/contemporaneo in senso “tradizionale” lo si trova al secondo piano, dove per la prima volta sono aperti al pubblico in maniera continuativa gli splendidi appartamenti settecenteschi della principessa Cornelia Costanza Barberini e dove le opere contemporanee si integrano intelligentemente con i ricchi interni rococò. La scelta di esporre in queste sale per lo più tele astratte risulta vincente laddove il dialogo si situa a un livello, se si vuole, più raffinato solleticando relazioni con l’ipertrofia di ornamenti e pattern decorativi (segnalo qui il perfetto accordo cromatico della tela di Peter Bradley, We Should be Heroes, 2019, con le decorazioni della sala Pregadio oppure la sistemazione dell’Alcova con opere di Jacqueline Humphries, Frank Bowling e Klara Lidén). Anche quando l’opera non è astratta non manca l’accordo “concettuale” con il contesto. Ne è un esempio l’allestimento del citato Day for Night di Simpson che per il suo carattere “stretto e lungo” si accorda alle scene di battaglia di analogo formato presenti nella sala, creando in questo caso un cortocircuito straniante e funzionale anche allo stesso lavoro dell’artista americana; o, ancora, nella berniniana Sala Ovale, al piano nobile, dove l’efebico Archangel di Charles Ray (2018), nel suo candore immacolato, sembra orchestrare l’altrettanto candida partitura architettonica del genio barocco.

Il ritorno del reale

I 134 artisti presenti in mostra, anche quando apparentemente spinti da esigenze rappresentative divergenti, sono accomunati da alcuni tratti caratterizzanti le pratiche che ruotano attorno al “ritorno del reale” (per citare un celeberrimo saggio di Hal Foster, Postmedia Books, Milano 2006): prelievo, manipolazione, interpretazione, simulazione (e dissimulazione), riflesso interiore, auto-narrazione.

I lavori presenti tendono a insinuare dubbi sul rapporto che si crea tra realtà e rappresentazione, tra presente e passato, verità e finzione: basti pensare alle lattine di Kaari Upson che aprono la mostra (6 Cases, 2016), agli immancabili irriverenti piccioni di Cattelan appollaiati nei luoghi più insoliti (Tourists, 1997), all’inquietante Man on Mower (1995) del maestro dell’iperrealismo Duane Hanson che lavorando con il calco non ricrea semplicemente le parvenze del suo soggetto, ma quasi un suo doppio. Qui prelievo e manipolazione del reale raggiungono livelli parossistici.

Invece a livelli parodistici, come noto, si situa il lavoro della grande Cindy Sherman che opera sui paradigmi dell’appropriazione e della simulazione come indagini sul reale e sul male gaze dalla celeberrima serie Untitled Film Still (1977-80). Negli Untitled del 2016 presenti in mostra, l’artista torna al rapporto con il cinema ispirandosi alle star del muto, ricreando ritratti in posa delle fotografie dell’epoca e spingendo sul limite che si situa tra immagine antica (il simulacro riprodotto) e opera contemporanea (la stampa dell’immagine dai colori saturati su superficie di metallo). Allo stesso modo, ma insistendo sul tema della ripetizione e reiterazione del motivo per metterlo in crisi, il sempre geniale Ragnar Kjartansson, con Bliss (2020), fa interpretare tre minuti dell’aria finale delle Nozze di Figaro di Mozart ininterrottamente per dodici ore consecutive, permettendo agli artisti di presentare approcci sempre inediti, sfumature e differenze di intensità e pathos, andando però anche a stressare la resistenza fisica e mentale dei performer, ben evidente a mano a mano che si va avanti con la visione, quando il reale comincia a predominare sempre più insistentemente sulla rappresentazione.

Il confronto/scontro con il reale si ripropone anche sul piano meta-artistico nell’opera di Elaine Sturtevant. La messa in discussione di uno dei concetti base dell’arte modernista, quello di originalità, si attua per mezzo dell’esercizio della copia operata attraverso il remake di lavori noti degli artisti che lei sceglie di riprodurre. Amica intima di Robert Rauschenberg e Jasper Johns (in mostra è presente Johns White Flag del 1991, al piano terra), a partire dagli anni Sessanta inizia a ripetere, con il solo aiuto della memoria, opere dei suoi contemporanei con effetti di verosimiglianza con l’originale che si pongono ai limiti della contraffazione, sebbene tutte caratterizzate da quello scarto che si crea nell’interlocuzione tra l’oggetto, la memoria e la mano. Proprio in quello scarto, in quel “punctum” che svela la finzione, si trova, a mio avviso, l’essenza della genialità artistica di Sturtevant.

Se la “ri-produzione” è una forma di narrazione, un’altra linea che emerge nelle opere esposte a Palazzo Barberini è quella dell’autofiction presentata da Salman Toor – peraltro una delle preziose scoperte della Biennale di quest’anno assieme a Louis Fratino, anche lui presente nella mostra romana, nella quadreria della Sala Marmi – in cui il racconto del complesso quotidiano di persone queer, di colore o che vivono nella diaspora spesso messi di lato nelle narrazioni della storia dell’arte ufficiale, si alimenta di riferimenti alla memoria autobiografica dell’autore e alla pittura barocca, rococò e ottocentesca (van Dyck, Watteau, Manet), rischiarata però da una luce verde, riverbero dei moderni dispositivi tecnologici. Sulla stessa linea di pongono anche le figure grottesche e fumettistiche di Nicole Eisenman, in particolare Shooter 1 (2016) e Dark Light (2017), altri due pezzi forti della mostra e che molto raccontano di alcune delle direzioni più interessanti che la giovane pittura contemporanea riprende da questa generazione di artisti. I riferimenti alla tv, ai fumetti, agli anime, alla pubblicità, alla pornografia, alimentano l’immaginario visivo e si fondono con testi provenienti dalla storia dell’arte più o meno recente, in particolare del postimpressionismo, dell’espressionismo e del surrealismo, veri fari della pittura contemporanea occidentale.

Molte ancora sono le opere che dal mio punto di vista evidenziano il lato “notturno” del realismo americano: gli autoritratti nudi di Joan Semmel (in particolare, Beachbody, 1985) in cui lo spettatore assume, in soggettiva, lo sguardo e l’esperienza psicologica dell’artista che medita sulla propria carnalità; la riflessione sul desiderio di Cecily Brown (When this Kiss is Over, 2020; I’m gonna Make you Love, 2022-23) e quella sul corpo di Louise Bonnet (In Bed, 2018); il dibattito sulle lotte razziali e sulla relazione tra cultura visiva contemporanea e blackness, prelevando sia dalla cultura popolare sia dalla tradizione pittorica, ben rappresentati dall’Hulk nero di Arthur Jafa (LeRage, 2017) e, soprattutto, dal trittico di Henry Taylor (Untitled, 2019), narrazione in tre tempi dell’evoluzione dell’emancipazione dei neri americani.

Mi congedo da questa ideale passeggiata con uno sguardo sui lavori intimi e delicati di Simone Fattal ed Etel Adnan, entrambe di origine libanese – come Tony Salamè e sua moglie – compagne anche nella vita, separate nella mostra (la prima nell’appartamento rococò, la seconda al piano terra) che sembrano rimandare a una dimensione originaria della pratica artistica. Fattal, nei bronzetti e grès di fattura arcaica, lascia emergere il ductus dei segni della materia, la traccia creativa dell’homo (domina) faber. Le piccole tele di Adnan dedicate ai luminosi paesaggi californiani, dal canto loro, esprimono la ricerca di un linguaggio semplice ed economico, in cui forme e colori si giustappongono in equilibrio precario tra figurazione e astrazione, la coesistenza di due contrari che caratterizza i momenti di passaggio, come il crepuscolo o, ancora di più, l’aurora. Il passaggio dalla notte all’alba potrebbe essere il soggetto di Untitled (Ref 196), con il sole che viene su dal monte Tamalpais. Si tratterebbe allora di una ribadita presa di posizione contro un’oscurità con cui l’artista-poetessa si sente a disagio («but where is light?», si domanda l’autrice in una delle poesie della raccolta Notte, San Marco dei Giustiniani, Genova, 2018). Ed è forse l’alba che rischiara questa notte americana.

Effetto notte: Nuovo realismo americano.

Opere dalla collezione di Tony ed Elham Salamé

A cura di Massimiliano Gioni e Flaminia Gennari Santori

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

Roma, via delle Quattro Fontane 13

14 aprile–14 luglio 2024