Claudia Durastanti / La straniera

“La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato. Scrivere te stessa significa ricordare che sei nata con rabbia e sei stata una colata lavica densa e continua, prima che la tua crosta si indurisse e si spaccasse per lasciare affiorare una specie di amore, o che la forza inutile del perdono venisse a levigarti e ad appiattire ogni tuo avvallamento. Rileggere te stessa significa inventare quello che hai passato, individuare ogni strato di cui sei composta: i cristalli di gioia o solitudine sul fondo, le conseguenze di una memoria che è evaporata, tutto ciò che è stato scavato e poi inondato, solo per renderti conto che non è vero che il tempo guarisce: c’è una frattura che non verrà mai riempita”.

La straniera di Claudia Durastanti, di recente pubblicato da La nave di Teseo, è un libro che può essere letto a più livelli, non solo tematici, e lo chiarisce subito il sommario che squaderna, come una seduta di chiromanzia, tutto quello di cui si parlerà: il lavoro, l’amore, la famiglia, i viaggi, la vita in un paese straniero. La narrazione possiede un respiro largo, quasi pacificato, nonostante il dolore e i traumi che ne costituiscono il punto di partenza, e si sostanzia di una vasta quantità di visioni, suoni, idee, intuizioni sul mondo che si intrecciano con le storie personali e le illuminano in profondità.

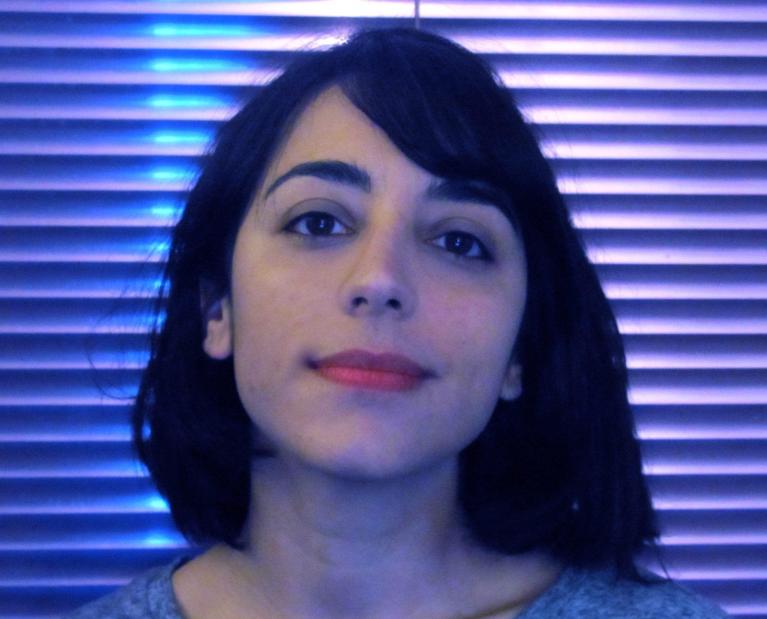

Parlavamo di livelli. Il più interessante è sicuramente il nesso lingua-disabilità-traduzione, che probabilmente lo sarebbe anche se non fosse in mano a una scrittrice di così grande talento. Durastanti è nata a Brooklyn da genitori sordi, ha vissuto gran parte dell’infanzia e poi l’adolescenza in Basilicata con la madre e il fratello, prima di trasferirsi a Roma per studiare Antropologia e poi a Londra, città in cui scrive e traduce. L’elemento centrale, in questo corpo a corpo con la storia personale, è senz’altro la madre: scura, violenta, avventurosa fino allo sprezzo di sé, la comunicazione con lei è un viaggio accidentato in cui non solo molto va perso nel tentativo di tradurre da una lingua all’altra, ma si rischia di farsi molto male.

Il resoconto di questa relazione è illuminato da una luce pietosa, amorosa (in quarta di copertina campeggia una frase del giovane Marx, “Quando tutto cade, indomito l’amore resta”) che illumina le contraddizioni della vita adulta della scrittrice, una che si ostina a dire “stiro da ferro” per affetto verso la madre e che coltiva l’idea – figlia dei suoi anni di comunicazione imperfetta ma vitale – che la traduzione sia anche errore, ma un errore fecondo, “perché nessun significato assume una forma stabile in me, e tutto quello che penso, e poi dico, soffre nella trasmigrazione tra paesi diversi, sanguinando proprio come gli astronauti che hanno trascorso troppo tempo nello spazio e quando tornano a casa hanno epistassi continue sotto il sole”.

Per la madre, che non ha mai imparato la lingua dei segni, parlare in modo strano era, quando arrivò in America, un modo per affermare la propria personalità e la figlia, se da un lato si affeziona a quella lingua “tutta rotta”, dall’altro coltiva col fratello una precisione linguistica che li affranchi dalle stranezze e dalla follia dei genitori. Ma cos’è la disabilità se tutti prima o poi perdiamo l’uso di una o di un’altra facoltà, se tutti siamo più o meno rotti e una guarigione è di fatto impossibile? Durastanti scopre la letteratura e poi l’amore, fa incontri importanti, legge libri imprescindibili, ma in fondo a tutto restano le paure più grandi: il vivere fragile dei genitori, la loro malattia, il silenzio nella testa della madre, che non può che peggiorare con gli anni, e ancora più in fondo la domanda più angosciante: Sono davvero sopravvissuta all’infanzia?

La straniera sembra dominato da un’esigenza di chiarezza, di trasparenza; il nume di questa esigenza potrebbe essere ancora una volta la madre, con la sua ossessione che ogni cosa sia vera, che si trasforma in incomprensione nei confronti di ogni finzione. Le cose devono essere attraversate con tutti i mezzi che la scrittura ha a disposizione per capire, per sezionare il dolore, i silenzi, gli straniamenti. Durastanti che attraversa l’oceano o che si trasferisce in una Londra un po’ malsana in cui teme di perdere l’empatia con gli altri mi ha fatto venire in mente l’espressione con cui Sylvia Plath si firmava alla madre nelle sue lettere dall’Inghilterra: your Puddle-jumping daughter. Voleva proteggerla, non voleva raccontare la verità della sua sofferenza psichica, e nel farlo riduceva l’oceano a uno stagno.

Attraversare l’oceano, che ci vorrà mai.